NotebookLM の新規機能でおすすめレポートとカスタムレポートの作成を試してみた

NotebookLM の新規機能でおすすめレポートとカスタムレポートの作成を試してみました。

2025.09.09

こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。

NotebookLM のレポート作成機能がアップデートされたので、さっそく試してみました。

対象情報

社内で育成支援をする際に使っていた経験学習に関する資料を NotebookLM に設定して検証しました。

社内資料なのでそのまま共有することはできませんが、大枠の内容は以下の ZennBook と同様です。

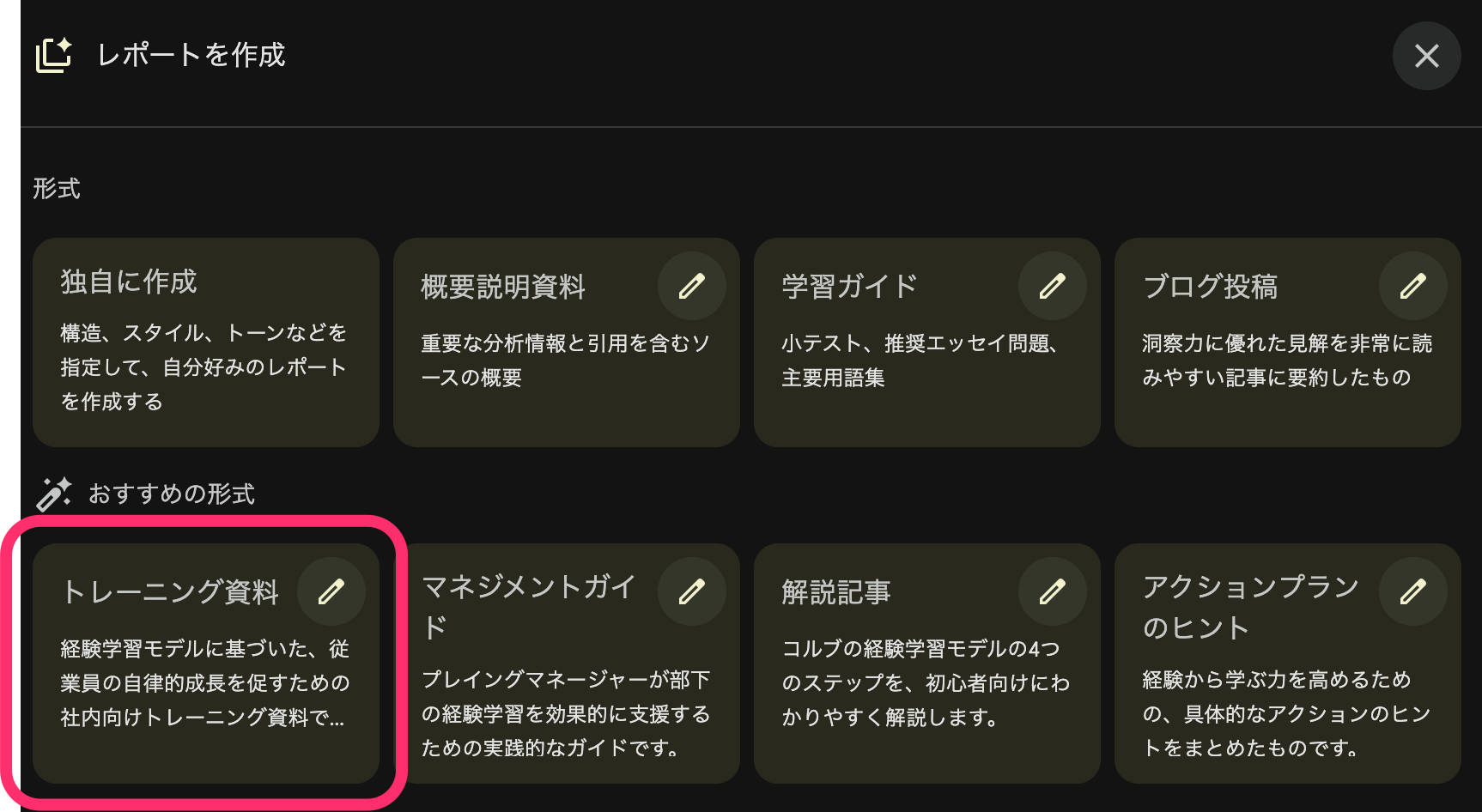

おすすめレポート

おすすめ1 : トレーニング資料

出力内容

自律的成長を駆動する経験学習モデル:クラスメソッド社員のための実践ガイド

この資料について

この資料は、組織開発室が提供する、クラスメソッド従業員の皆さんの自律的な成長を支援するための公式トレーニング資料です。

日々の業務を成長の機会に変えるためのフレームワークと具体的なアクションプランを解説します。

--------------------------------------------------------------------------------

1. なぜ、クラスメソッドで「自律的成長」が求められるのか

経験学習モデルの詳細に入る前に、まず私たちの働く環境、すなわちクラスメソッドのカルチャーにおいて「自律的な成長」がなぜ不可欠であるかを理解することが重要です。

このセクションは、本資料で解説する内容を、皆さん一人ひとりが「自分事」として捉えるための土台となります。

クラスメソッドの環境は、個々の成長を強力に後押しする一方で、その成長の舵取りを社員自身に委ねています。

この特性を理解することが、成長を加速させる第一歩です。

:

中略

:

8. 結論:今日から始める自律的成長

このトレーニング資料では、自律的な成長を駆動するためのフレームワークとして、「経験学習の4段階サイクル」と、それを加速させる「3つの支援要素」について解説しました。

* 具体的経験から学び

* 内省的省察で教訓を抽出し

* 抽象的概念化でノウハウへと昇華させ

* 能動的実験で実践・検証する

このサイクルを、「インプット」「アウトプット」「実践コミュニティ」が力強く支えます。

しかし、これらは単なる理論ではありません。日々の業務の中で意識し、実践することで初めて価値を生みます。

すべてを一度に始める必要はありません。大切なのは、まず一つ、できそうなことから始めてみることです。

例えば、「週に一度、15分のふりかえり時間をカレンダーに登録する」こと。

その小さな一歩は、単なるタスクではありません。

それはリーダーシップとセルフマネジメントの実践です。それこそが、私たちのカルチャーを体現し、継続的な成長のキャリアを築く方法なのです。

このガイドがあなたの羅針盤となり、その旅が今日、ここから始まることを願っています。

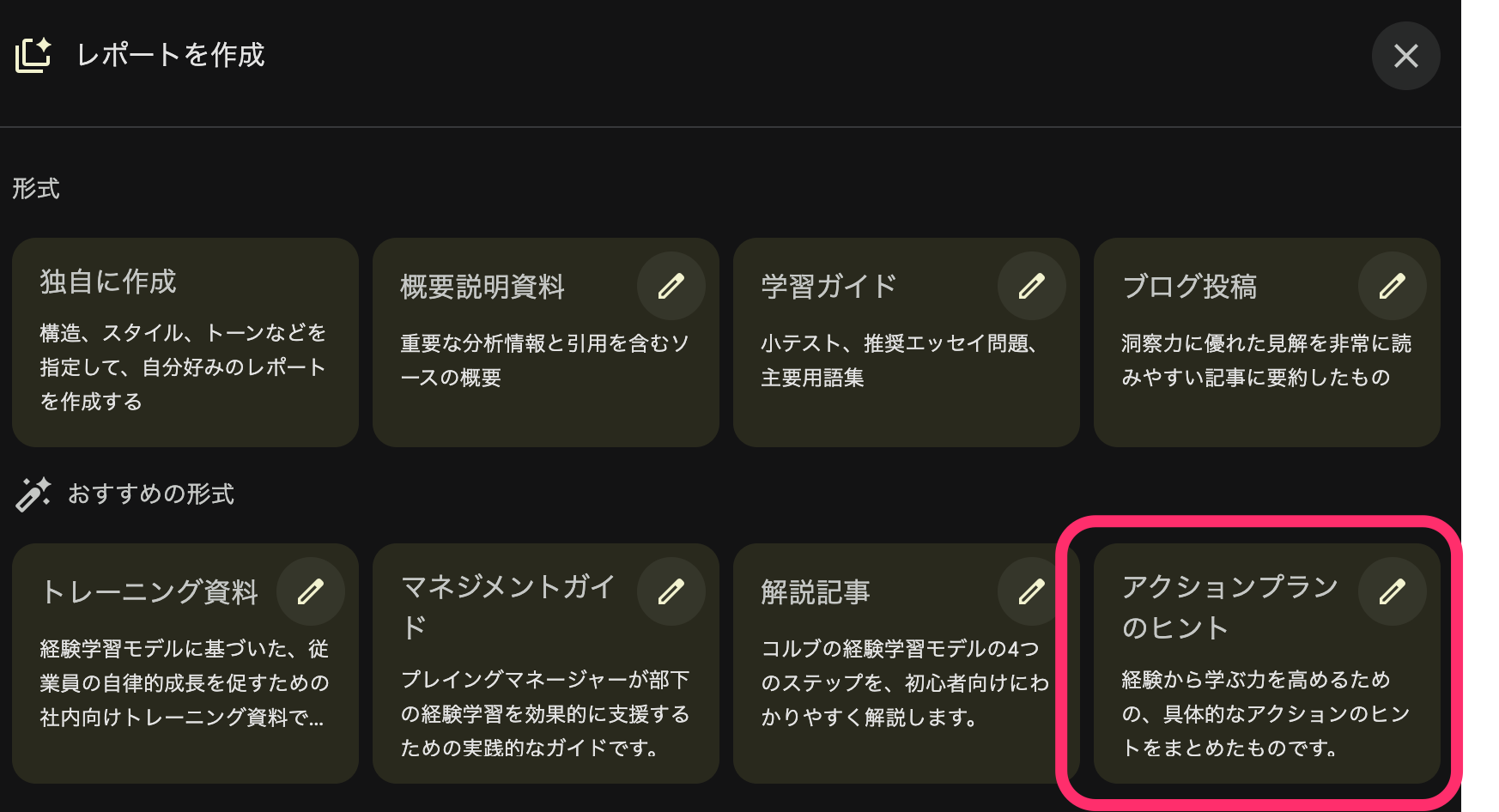

おすすめ2 : アクションプランのヒント

出力内容

「経験から学ぶ力」を最大化する!明日からできるアクションプラン

導入:あなたの成長を加速させる「経験学習サイクル」へようこそ

こんにちは!このガイドは、あなたの日々の経験を「成長の糧」に変えるための具体的なアクションプランです。

何気なく過ぎていく毎日の中に、実はたくさんの学びのチャンスが隠されています。

それを最大限に引き出すための、ちょっとしたコツを一緒に見ていきましょう。

このプランのベースになっているのは「コルブの経験学習」という理論です。

これは、人の成長が以下の4つのプロセスのサイクルを回すことで生まれる、という考え方です。

1. 具体的経験(やってみる)

2. 内省的省察(ふりかえる)

3. 抽象的概念化(ノウハウにする)

4. 能動的実験(次に活かす)

このガイドでは、それぞれのステップで「何をすればいいのか」を分かりやすく解説します。

「難しそう…」と感じる必要は全くありません。

「明日からこれを試してみよう!」と思えるような、実践的で取り組みやすいアクションだけを集めました。

さあ、あなたの成長を加速させる旅に出かけましょう!

--------------------------------------------------------------------------------

1. Step 1:具体的経験 ― 挑戦から「学びの種」を見つけよう

経験から学ぶサイクルの第一歩は、もちろん「経験」することです。

ただし、ここで言う経験とは、単なる経験ではなく成長につながる具体的な経験のこと。

新しい課題への挑戦や、問題解決の機会といった「学びの種」が含まれる経験を獲得することがスタートラインです。

アクション1:適度な難易度の挑戦機会を獲得する

成長につながる経験は、今の自分にとって「少し背伸びすれば届く」くらいの難易度であることが理想です。

これは心理学で「ラーニングゾーン」と呼ばれる領域です。

* コンフォートゾーン: 安心して楽に取り組めるが、成長は少ない領域。

* ラーニングゾーン: 適度な挑戦があり、最も学習と成長が活発に起こる領域。

* パニックゾーン: 難易度が高すぎて不安が支配し、学習が妨げられる領域。

成長を最大化するには、意識的にこの「ラーニングゾーン」の課題を選ぶことが鍵となります。

そうした機会を得るためには、周囲から「ぜひあなたに任せたい」と信頼されることが重要になります。

信頼を獲得するために、以下のポイントを意識してみましょう。

ポイント 内容

一貫性を持った成果の提供 常に質の高い仕事をし、期待を超える成果を出すことで「この人なら信頼できる」という評価に繋がります。

誠実なコミュニケーション 問題が起きた時も迅速に報告・相談するなど、誠実で透明性のあるコミュニケーションが信頼の土台を築きます。

積極的な問題解決 自分から問題を見つけ、解決に向けて行動する姿勢は、挑戦を恐れない自主的な人材として高く評価されます。

協力的な姿勢とチームワーク 周囲と良好な関係を保ち、他者をサポートする姿勢は信頼感を高め、新たな機会の提供に繋がります。

アクション2:自己認識を高め、内なるエンジンを回す

挑戦を継続するためには、内発的な動機、つまり「楽しい」「もっと知りたい」という自分の内側から湧き出るエネルギーが不可欠です。

この動機を見つけるには、過去の経験をふりかえり、自己認識を高めることが有効です。

* 興味関心: これまで何に強く惹かれ、どんな活動に夢中になりましたか?

* 成功と失敗のパターン: どんな時にうまくいき、どんな時に挫折しましたか?そこに共通する動機はありますか?

* 感情: 過去に「嬉しい」「楽しい」と感じた瞬間を思い出し、それがどんな活動に結びついていたか考えてみましょう。

アクション3:失敗を「成長のプロセス」と捉える

挑戦に失敗はつきものです。大切なのは、失敗をどう捉えるか。失敗から学ぶためには、次の2つの心構えが最も重要です。

* 自己責任の受容: 他人や環境のせいにせず、「自分の行動の結果として何が改善できたか」を考えることで、失敗が次への改善の機会に変わります。

* フィードバックを受け入れる姿勢: 自分一人で考えるだけでなく、他者からの意見やアドバイスを素直に聞くことで、自分では気づけなかった改善点を発見できます。

アクション4:小さな成功体験で「自分ならできる」感覚を育む

新しい挑戦に踏み出すには、「自分ならこの目標を達成できる」と思える感覚、すなわち自己効力感が必要です。

この感覚は、日々の積み重ねによって育むことができます。

* 小さな成功体験を積む: まずは簡単な目標を設定し、それを達成することから始めましょう。成功を一つひとつ積み重ねることで、自信が着実に育っていきます。

* ふりかえりと自己評価: 定期的に自分の行動をふりかえり、「何がうまくいったか」「どこが成長したか」を自分で評価しましょう。自分の成長を実感することが、次の挑戦への意欲に繋がります。

--------------------------------------------------------------------------------

:

中略

:

--------------------------------------------------------------------------------

これで経験学習のサイクルが一周しました。

しかし、本当の成長は、このサイクルを何度も何度も回し続けることで生まれます。

まとめ:今日から始める、小さな一歩があなたを変える

経験学習とは、「経験 → ふりかえり → 概念化 → 実験」という、終わりなき成長のサイクルです。

このサイクルを意識的に回し続けることで、あなたの一つひとつの経験が、未来の自分を形作る確かな力に変わっていきます。

まずは難しく考えず、今回紹介した4つのステップの中から、あなたが「これならできそう!」と感じたアクションを一つだけ選んで、明日から試してみてください。

その小さな一歩が、やがてあなたの成長を大きく加速させるはずです。

あなたの挑戦を心から応援しています。

カスタムレポート

カスタム設定を試すために、経験学習の文書に加えて、クラスメソッドの評価基準の文書も NotebookLM に追加し、グレード5以上の人にフォーカスした内容としてまとめてもらってみました。

経験学習の内容について、クラスメソッドの等級におけるグレード5の人に適した内容にカスタマイズしてまとめてください。

出力

クラスメソッド グレード5のための経験学習ガイド:チームを率い、成果を最大化する成長サイクル

クラスメソッドにおいて、グレード5(G5)はキャリアにおける極めて重要な転換点です。

個人の成果を追求するフェーズから、公式な役割である「チームの責任者」として、メンバーや周囲の力を最大限に引き出し、チームとしての成果を最大化する役割へと移行します。

このガイドの目的は、単なる行動指針の提供ではありません。

G5リーダーとしてチームの成長エンジンを構築し、自身の市場価値を飛躍させるための戦略的思考法をインストールします。

クラスメソッドの評価基準と、成長を加速させる普遍的なフレームワーク「経験学習モデル」を統合し、G5としての成功を確実にするための羅針盤としてご活用ください。

1. 成長のフレームワーク:コルブの経験学習サイクル

G5として持続的に成長し、チームを導くためには、日々の業務を感覚的にこなすだけでは不十分です。

再現性のある成長のフレームワークを理解し、意識的に実践することが不可欠です。

そのための最も強力なツールが、デイビッド・コルブが提唱した「経験学習モデル」です。

このモデルは、単なる経験を「学び」と「成長」に転換するための4つのプロセスからなるサイクルであり、リーダーとしての成長を体系的に加速させます。

1-1. 具体的経験: 具体的な経験をすること。

1-2. 内省的省察: 経験をふりかえり、そこから学びを得ること。

1-3. 抽象的概念化: 得られた知識をより抽象的なレベルで理解し、他の状況にも応用可能なノウハウへと昇華させること。

1-4. 能動的実験: 新しい概念を実際の行動に移し、試してみること。

このサイクルは、単独で完結するものではありません。

「インプット」「アウトプット」「実践コミュニティ」という3つの支援要素と連携することで、その効果は飛躍的に高まります。

本ガイドでは、このフレームワークをG5の役割と評価基準に沿って具体的に解説していきます。

2. 【Stage 1】 具体的経験:G5として挑戦機会を創出し、獲得する

G5にとっての「具体的経験」とは、単に与えられた業務をこなすことではありません。

チームリーダーまたはシニアスペシャリストとして、意図的に自身とチームを「ラーニングゾーン」に置き、挑戦的な課題に取り組む機会を能動的に創出し、獲得していく戦略的活動です。

それは、チーム全体の能力向上と成果の最大化に直結する、極めて価値の高い経験の積み重ねに他なりません。

:

中略

:

7. 結論:G5として経験学習をマスターする意義

本ガイドを通じて見てきたように、G5にとって経験学習は、もはや単なる個人のスキルアップ術ではありません。

それは、チーム全体のパフォーマンスと持続的な成長を牽引するための、リーダーシップ・コンピテンシーそのものです。

G5は、自らが学習サイクルの実践者であると同時に、チームメンバーがこのサイクルを回せるような環境と文化を創り出す「仕掛け人」でもあるのです。

このガイドで解説したG5の役割を、経験学習のフレームワークに沿って要約すると以下のようになります。

経験学習のプロセス G5としての主要な役割・行動 関連するG5評価項目例

具体的経験 チームを率い、適度な難易度の挑戦機会を創出する リーダーシップ、組織能力、顧客視点

内省的省察 チーム全体の成果とプロセスをふりかえり、改善点を特定する やってみる、フィードバック

抽象的概念化 成功・失敗体験を、チームの資産となるノウハウへと昇華させる 知的⽣産系スキル、仕事の速さ、プロフェッショナル

能動的実験 改善策を実践し、チームに試行錯誤の文化を根付かせる やってみる、タスク管理

支援要素 積極的なインプットとアウトプット、コミュニティへの参加を通じ、チームの成長を加速させる 情報発信、プロフェッショナル

この成長サイクルを意識的に、そして継続的に回し続けること。

それこそが、G5としての役割を全うし、チームを成功に導き、ひいてはあなた自身がさらに上のグレードへとステップアップするための最も確実な道筋となるでしょう。

別々の目的で作成された複数の文書を複合した文書作成のような用途は人間がやるには手間がかかるため、自動生成できるとありがたいユースケースです。