【レポート】データ準備に革命を:ゼロから始まる効率化戦略~Alteryx Analytics Summit Japan 2025~

かわばたです。

7月9日にAlteryx Analytics Summit Japan 2025が開催されました。

本記事はセッション【データ準備に革命を:ゼロから始まる効率化戦略】のレポートブログとなります。

登壇者

アルテリックス・ジャパン合同会社

Customer Success Manager

和田 悠太郎氏

アジェンダ

アジェンダは下記のとおりです。

データの高品質化が求められている

初心者から上級者まで使える小ワザ15選

見やすいワークフローを作るための小技

実際に試してみます。

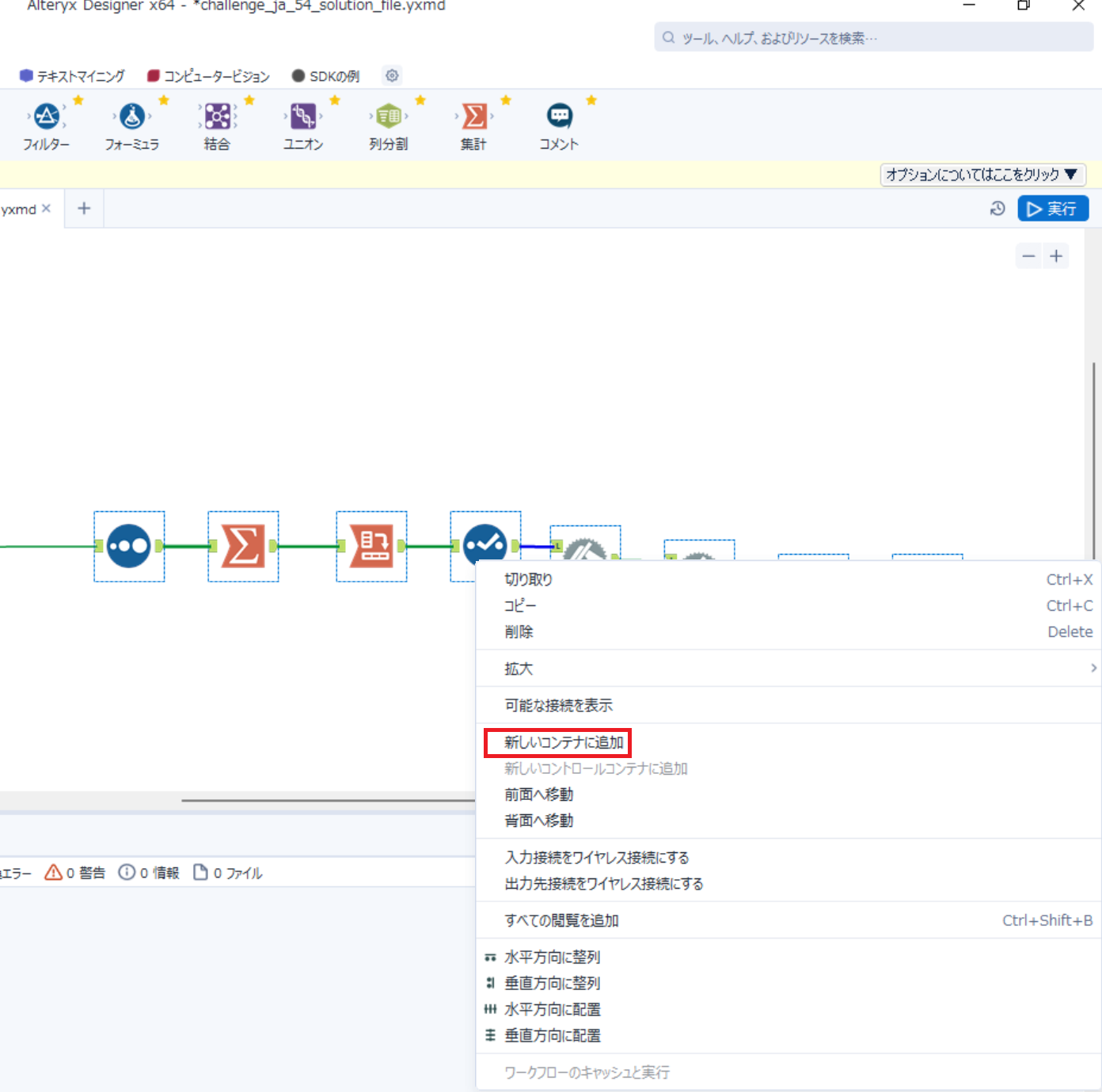

1.コンテナの活用

任意のツールを選択した状態で右クリックを押すと新しいコンテナに追加とあるのでクリックします。

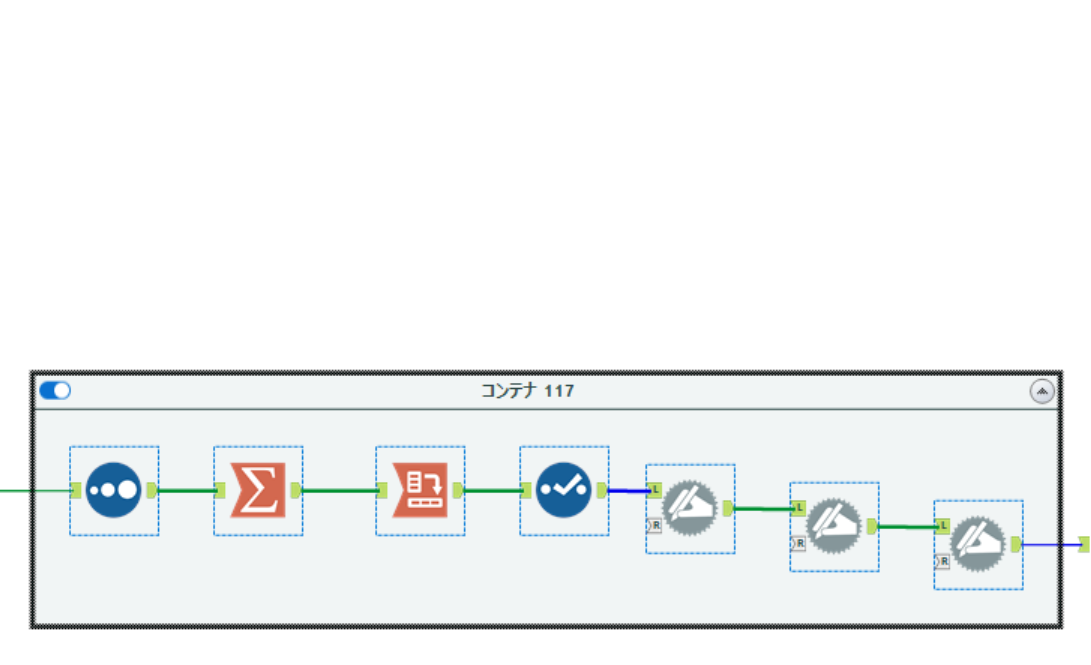

下記のようにコンテナを作成することが出来ました。

-

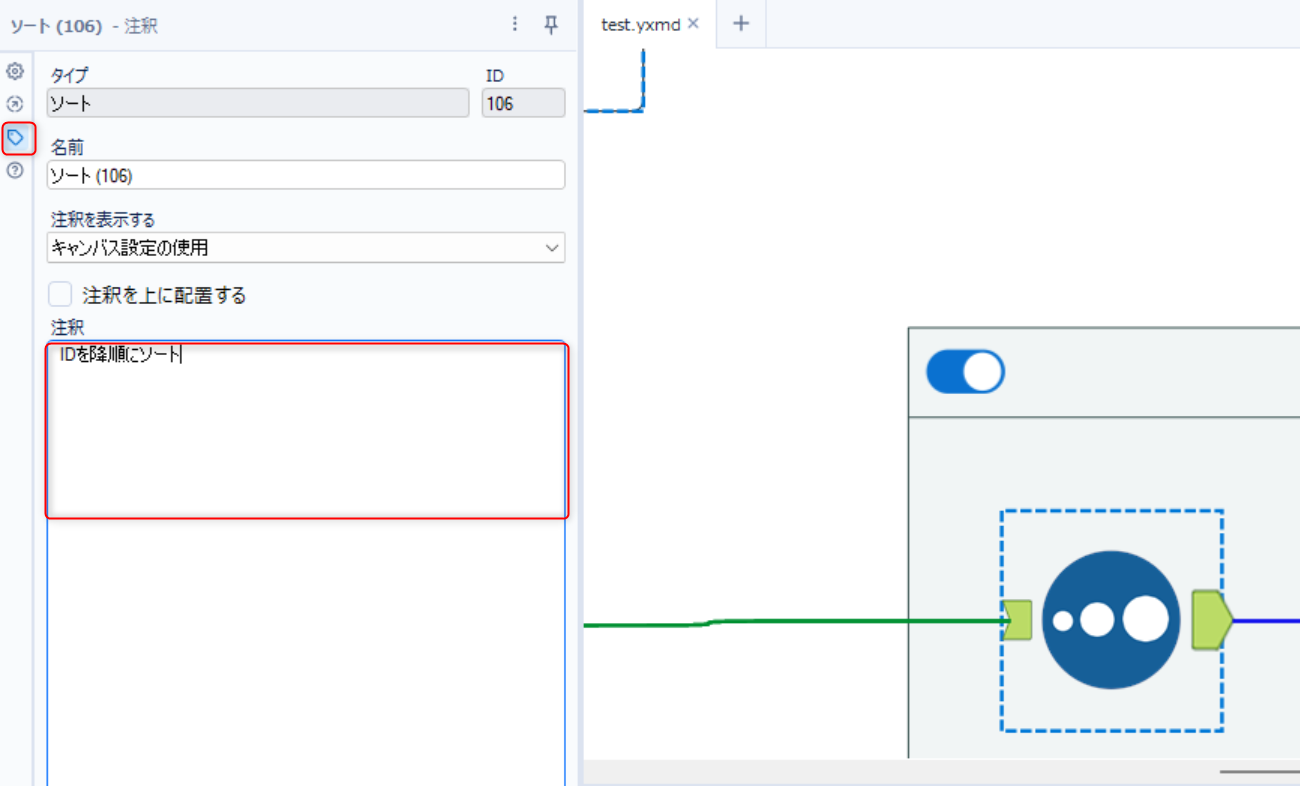

アノテーションの活用

左側のアノテーション(注釈)を選択すると下記のような画面に遷移するので、アノテーション(注釈)欄にコメントを記載することが出来ます。

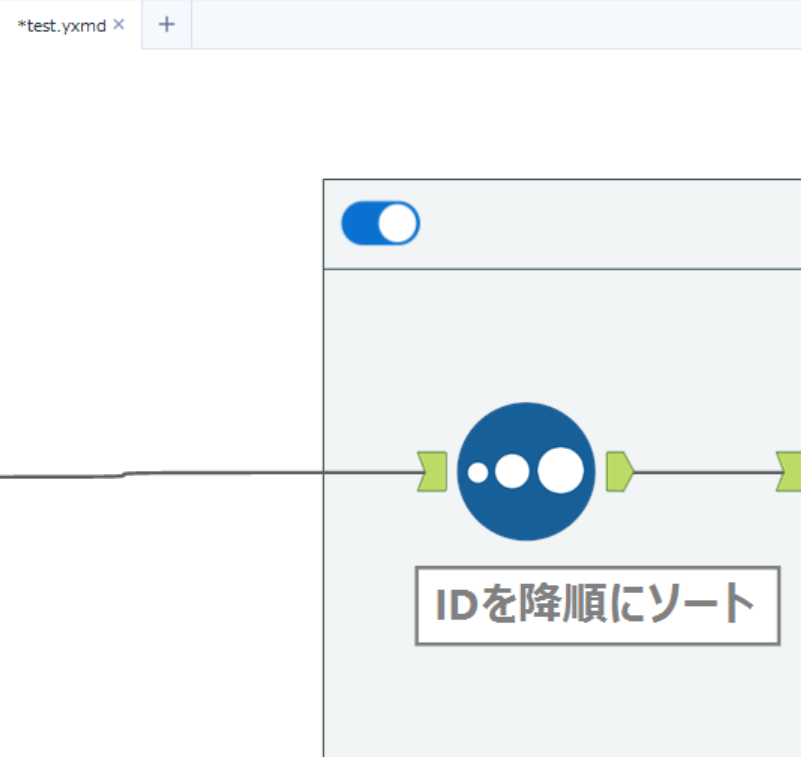

すると、下記のようにツール配下にコメントを記載することが出来ます。

※コメントをツールの上に配置することもできます。

-

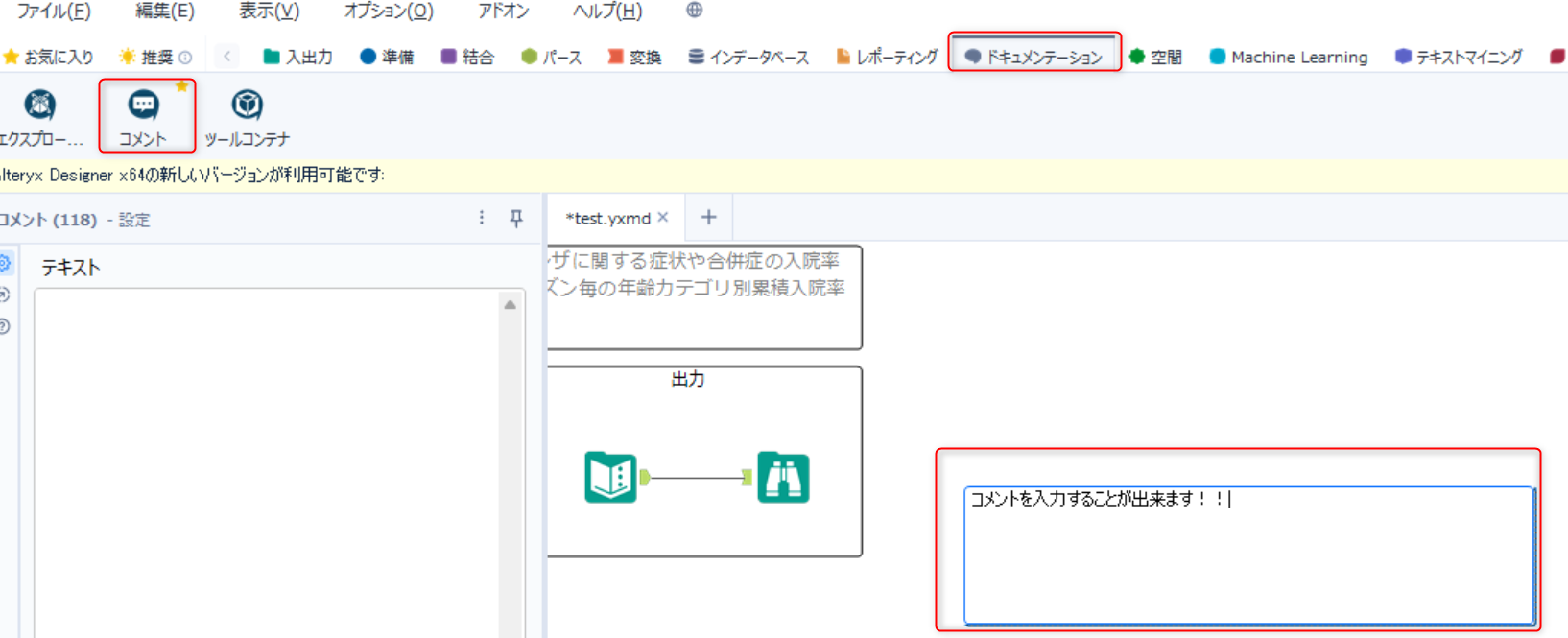

ドキュメンテーションツール

ドキュメンテーションタブのコメントツールを使用すると、テキストボックスが生成されコメントを記入できます。

-

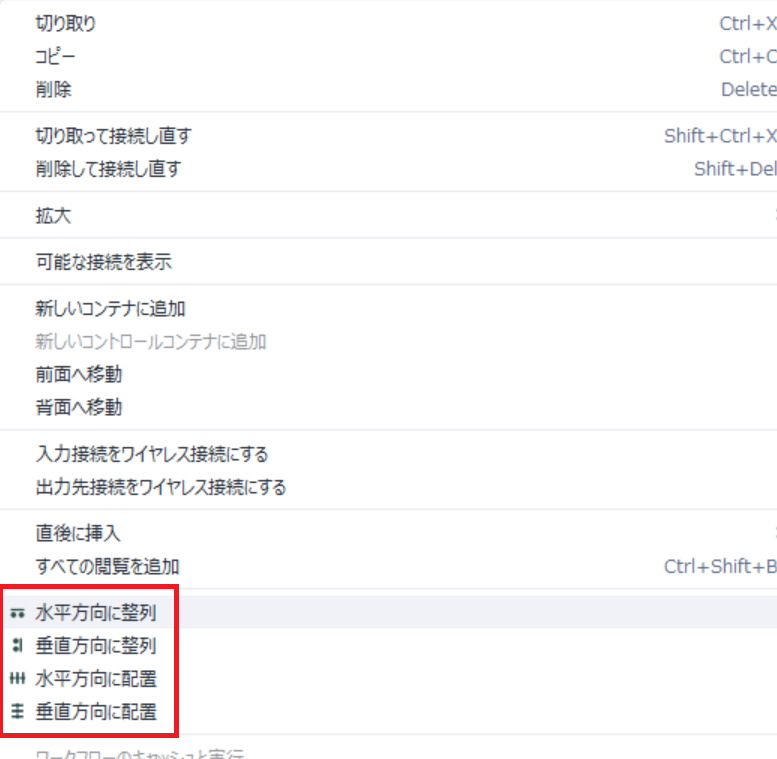

ツールの整列

任意のツールを選択した状態で、右クリックすると下記のような形で水平/垂直方向に整列/配置の項目があるのでツールの位置を自動調整してくれます。

下記は水平方向で整列を試してみました。

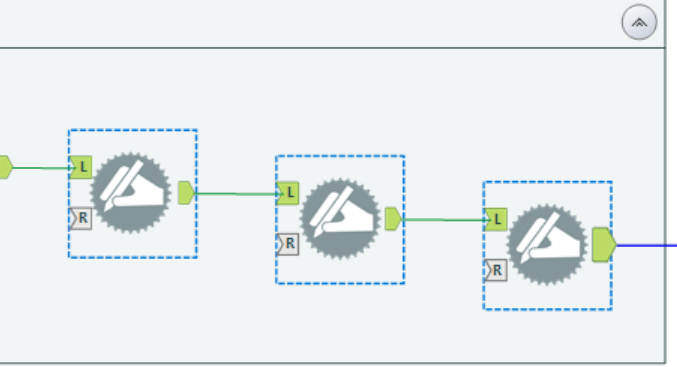

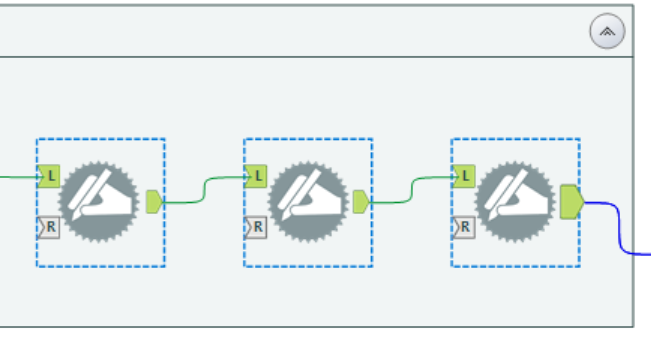

変更前

変更後

-

色の変更:キャンバス、コンテナ、接続線

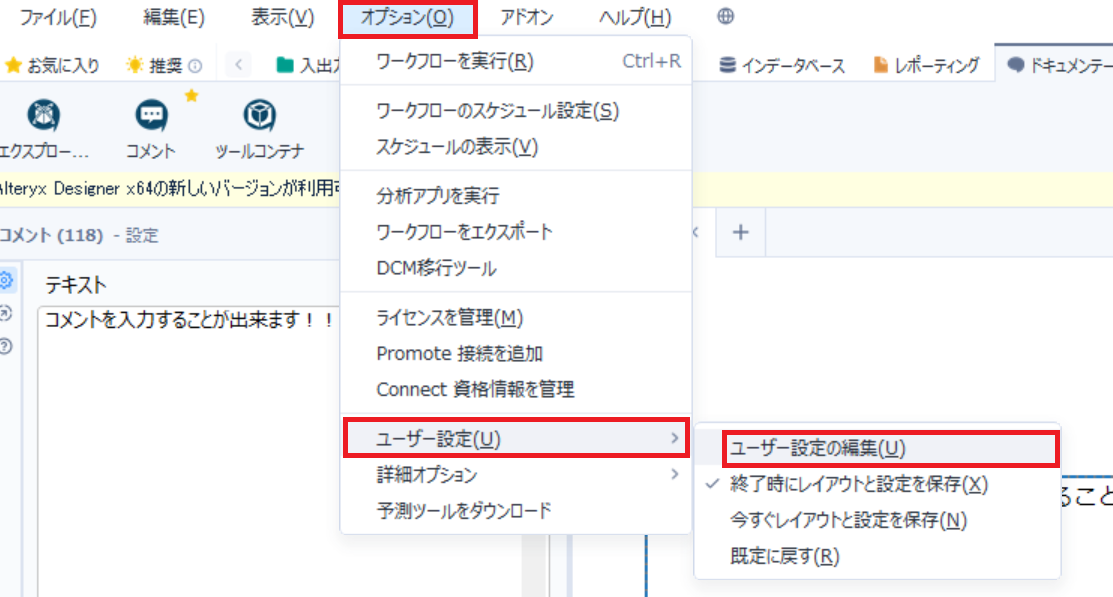

オプション→ユーザー設定→ユーザー設定の編集をクリックします。

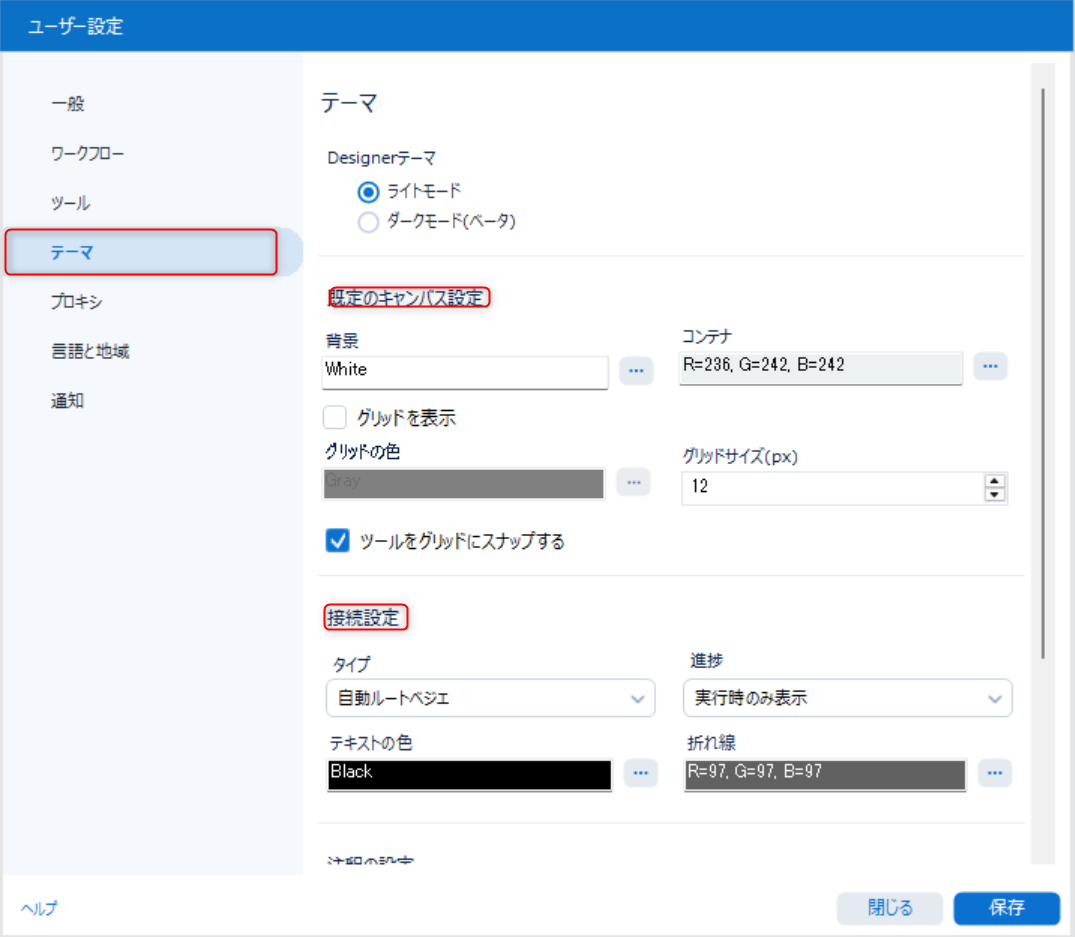

下記画面に遷移するので、テーマを選択しキャンバス等の色を変更できます。

日常使いで役立つ小技

-

CTRL+Rでワークフロー実行

ワークフローを実行するショートカットです。 -

ワークフロー間の移動

CTRL+TABで開いている任意のワークフローへ移動が可能です。 -

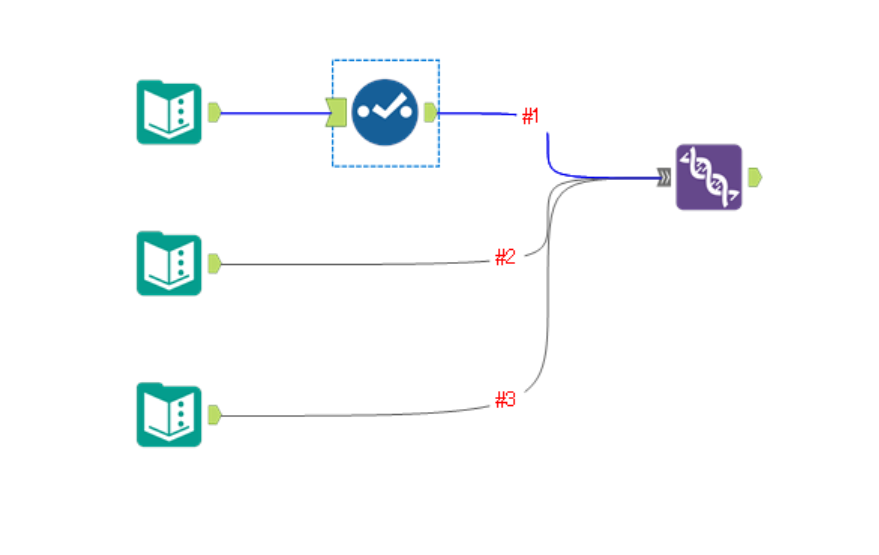

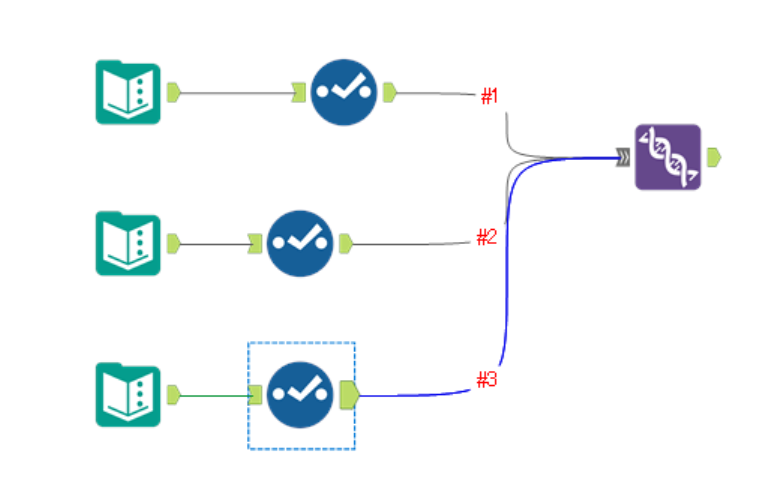

ユニオンツールに複数のデータソースを接続する際、基準となるデータソース(親データセット)に接続したセレクトツールを他のデータソースの接続線にもコピー&ペーストすることで、各データの列構成が一致しているかを簡単に確認できます。

セレクトツールをコピーし、接続線を選択した状態でCTRL+Vで貼り付けることができます。

- テンプレートの活用

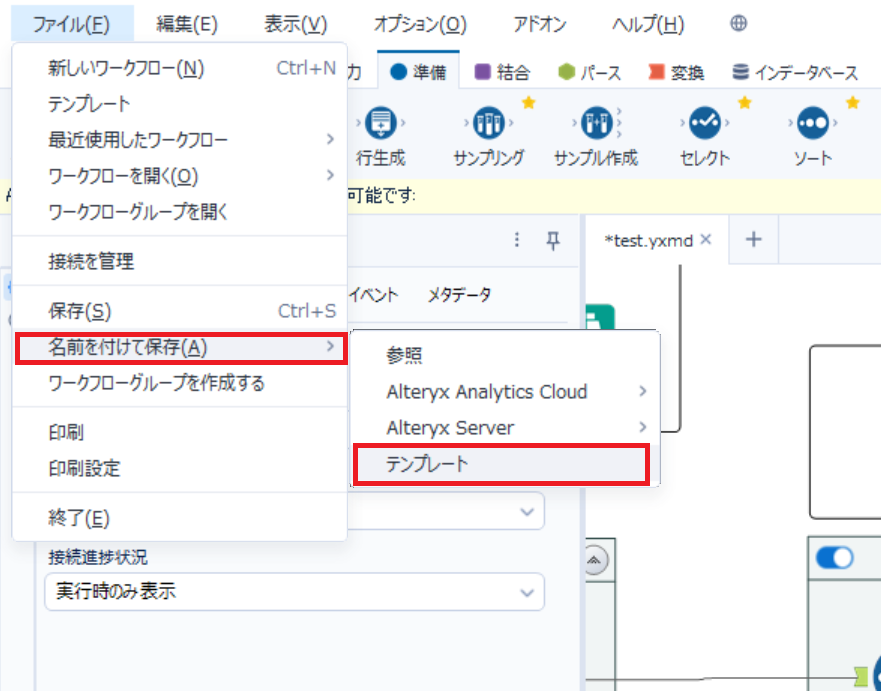

ワークフロー、マクロ、アプリをDesignerで開いた状態で、'ファイル'→'名前を付けて保存'→テンプレートを選択します。

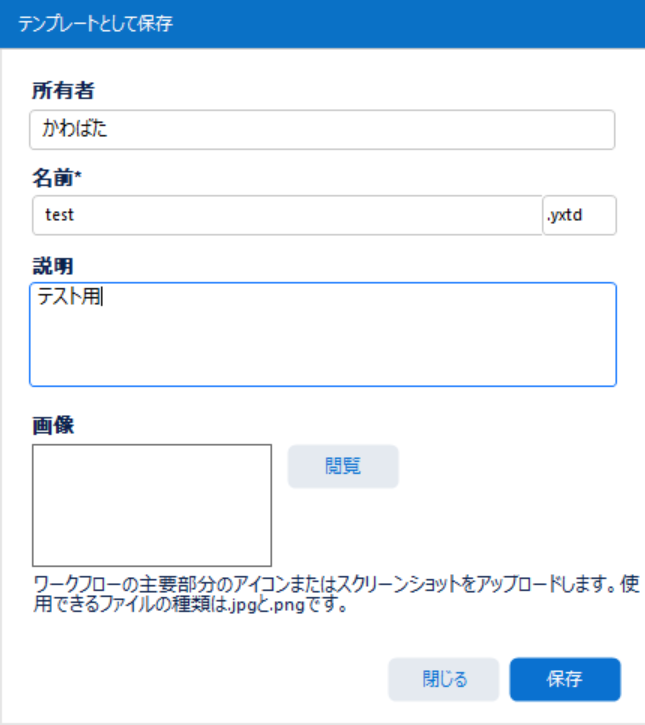

テンプレートとして保存が開きますので、必要事項を記載して保存します。

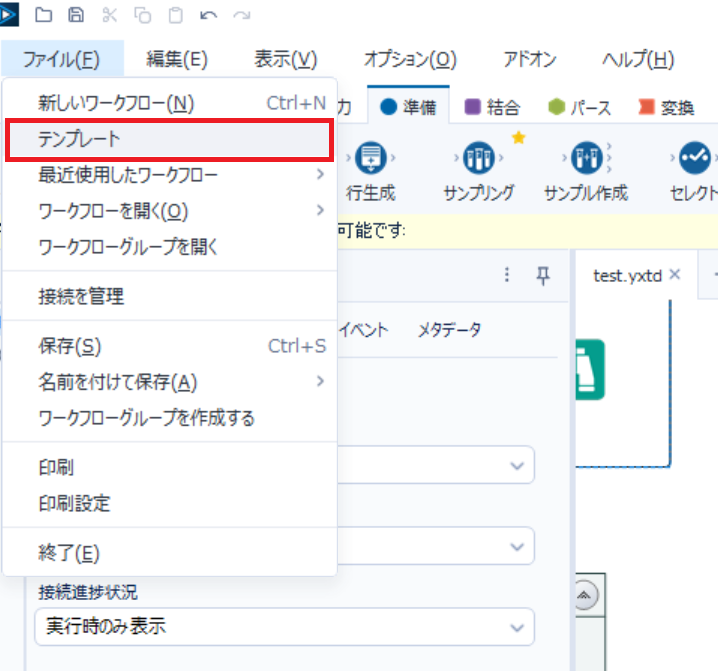

保存したテンプレートは'ファイル'→'テンプレート'を選択します。

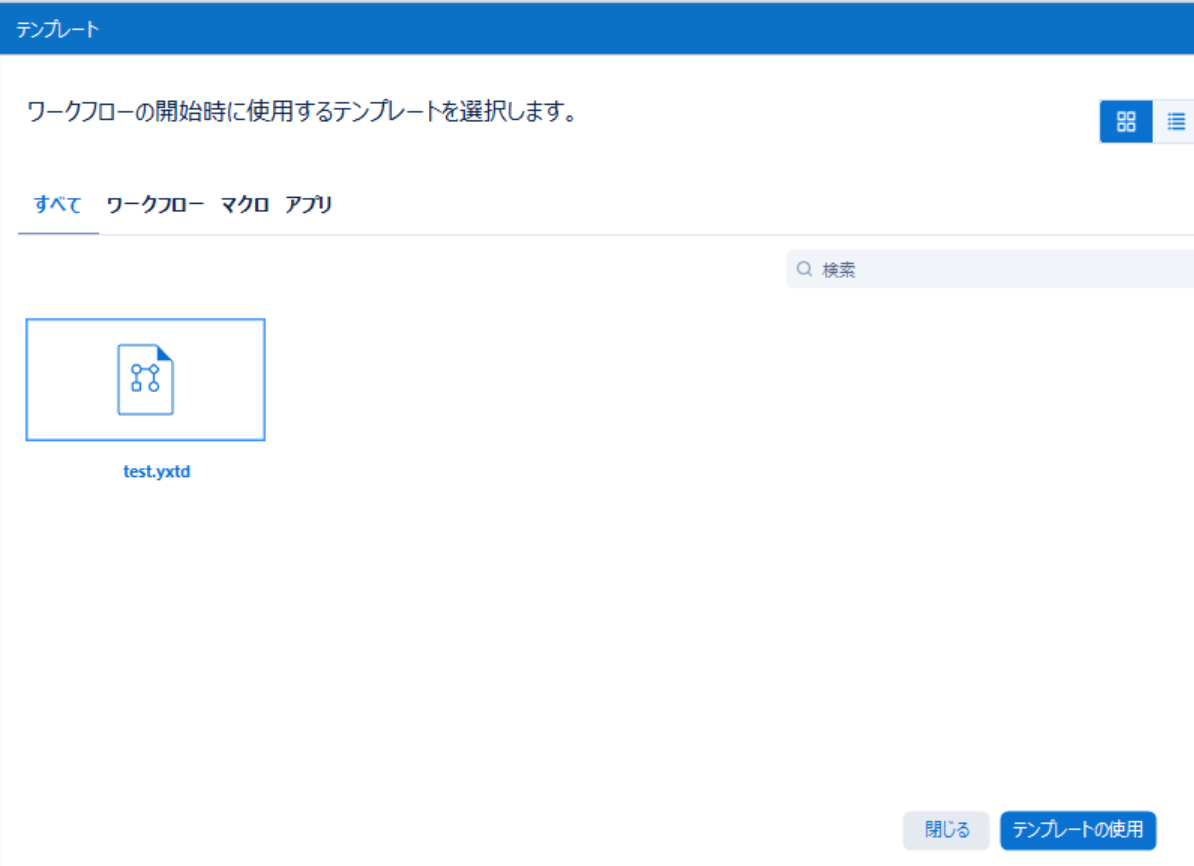

するとテンプレートへアクセスできるので編集、使用が可能となります。

- ワークフロー途中まで実行(2025.1バージョン以降)

特定のツールまでワークフローを部分的に実行できる新しいオプションです。ワークフローキャンバスでツールを右クリックし、選択したツールまで実行を選択するだけで実行できます。

2025.1リリースノート

ツールを使いやすくするための小技

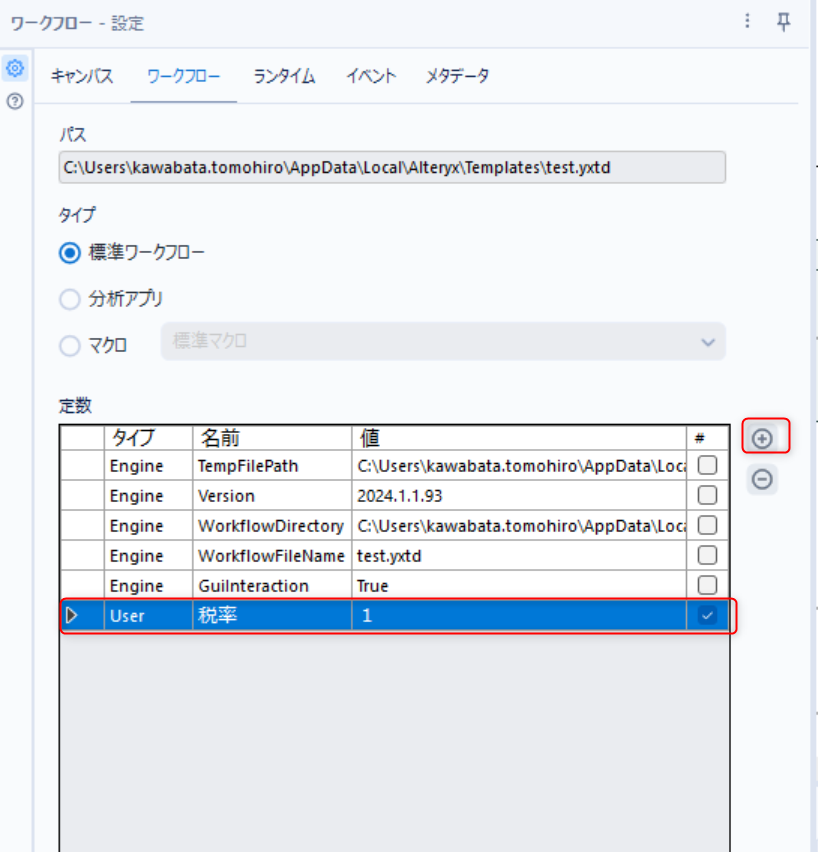

- ツールの定数設定

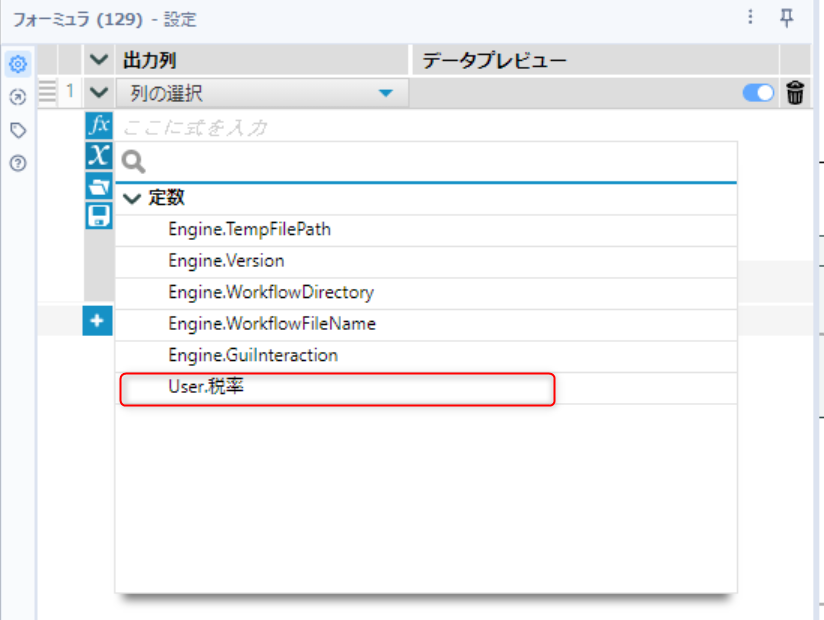

キャンバスをクリックすると、左側に下記画面が出てくるのでワークフローの定数部分の+を押すと任意の定数を設定することが出来ます。

下記のようにフォーミュラツールの定数で選択できるので、例えば、「消費税率」や「ファイルパス」など、ワークフロー内で頻繁に使用したり、将来変更される可能性があったりする値を定数として設定しておくと、この定数を参照している全てのツールに一括で変更を反映できるため、メンテナンス性が大幅に向上します。

12. ツールの規定値カスタマイズ

ツールを設定し、設定ウィンドウの下部にある「設定をデフォルトに設定」鉛筆アイコンを選択します。 「デフォルトとして保存」を選択すると、設定が新しいツールのデフォルトとして保存されます。

※2024.2以降の機能となります。

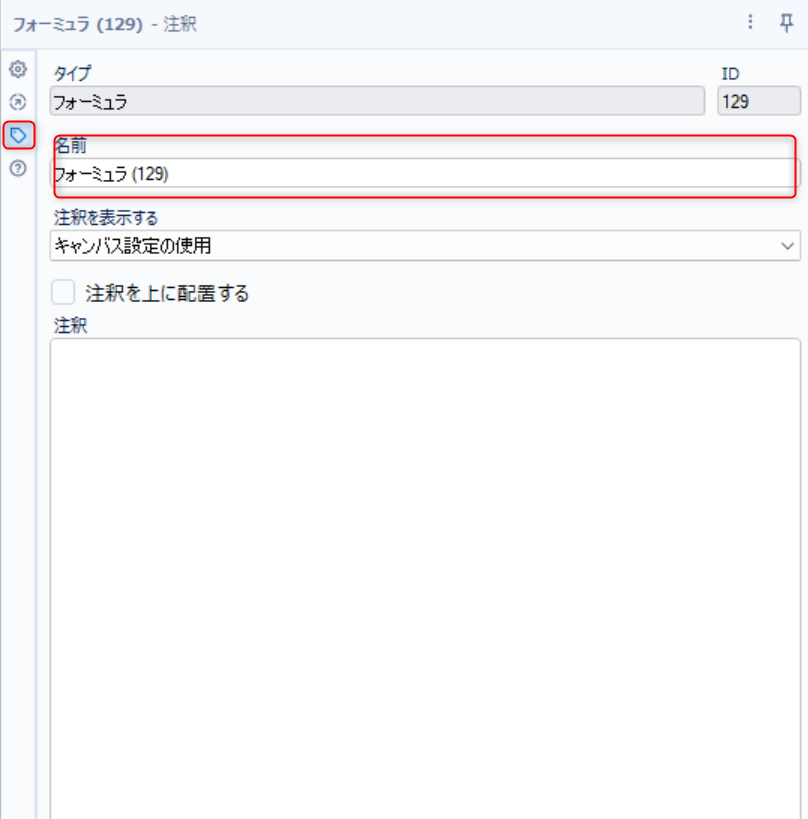

- ツールの名称変更

下記のように、ツールのアノテーション(注釈)欄を選択するとツールの名称変更が可能です。

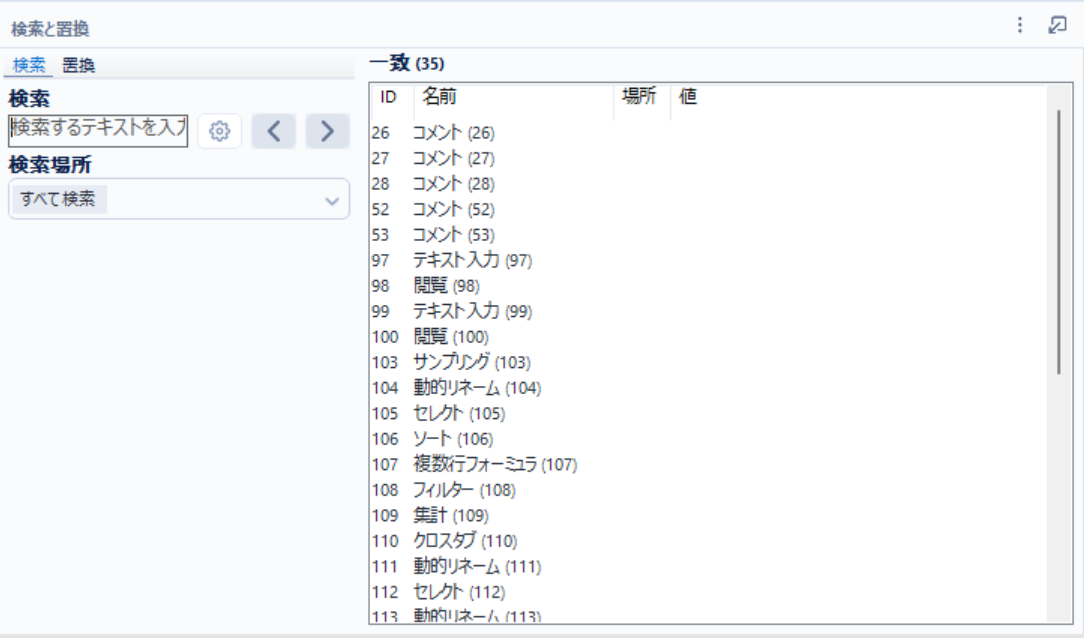

- ツールの検索

CTRL+Fでツールの検索をすることが出来ます。

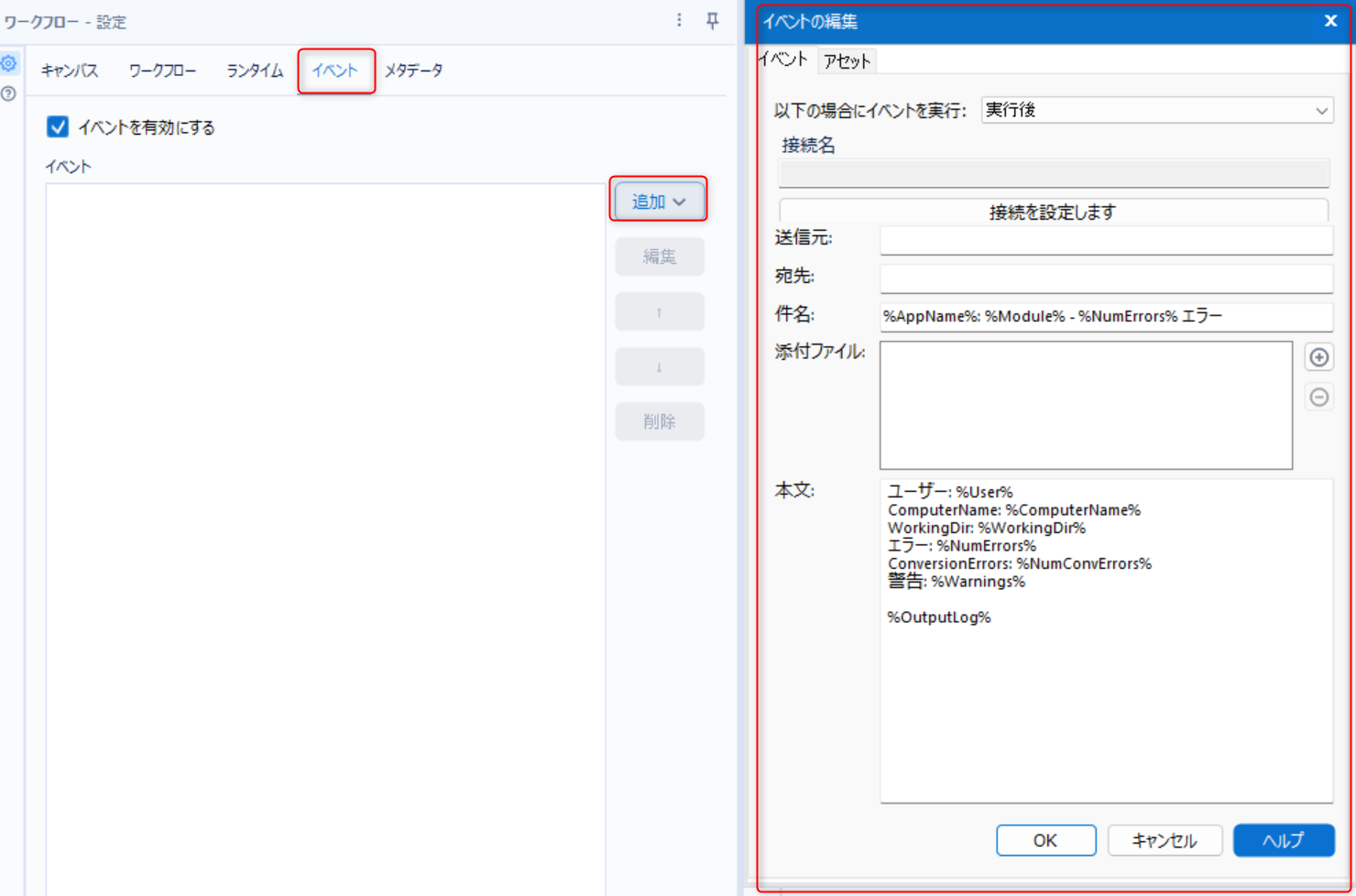

- イベント機能を使用したメール配信/コマンド実行

キャンバスをクリックすると、左側に下記画面が出てくるのでイベント→追加を選択するとメール配信/コマンド実行が出来ます。

例えば、ワークフロー実行後にメールを通知など監視する時間を削減することも可能です。

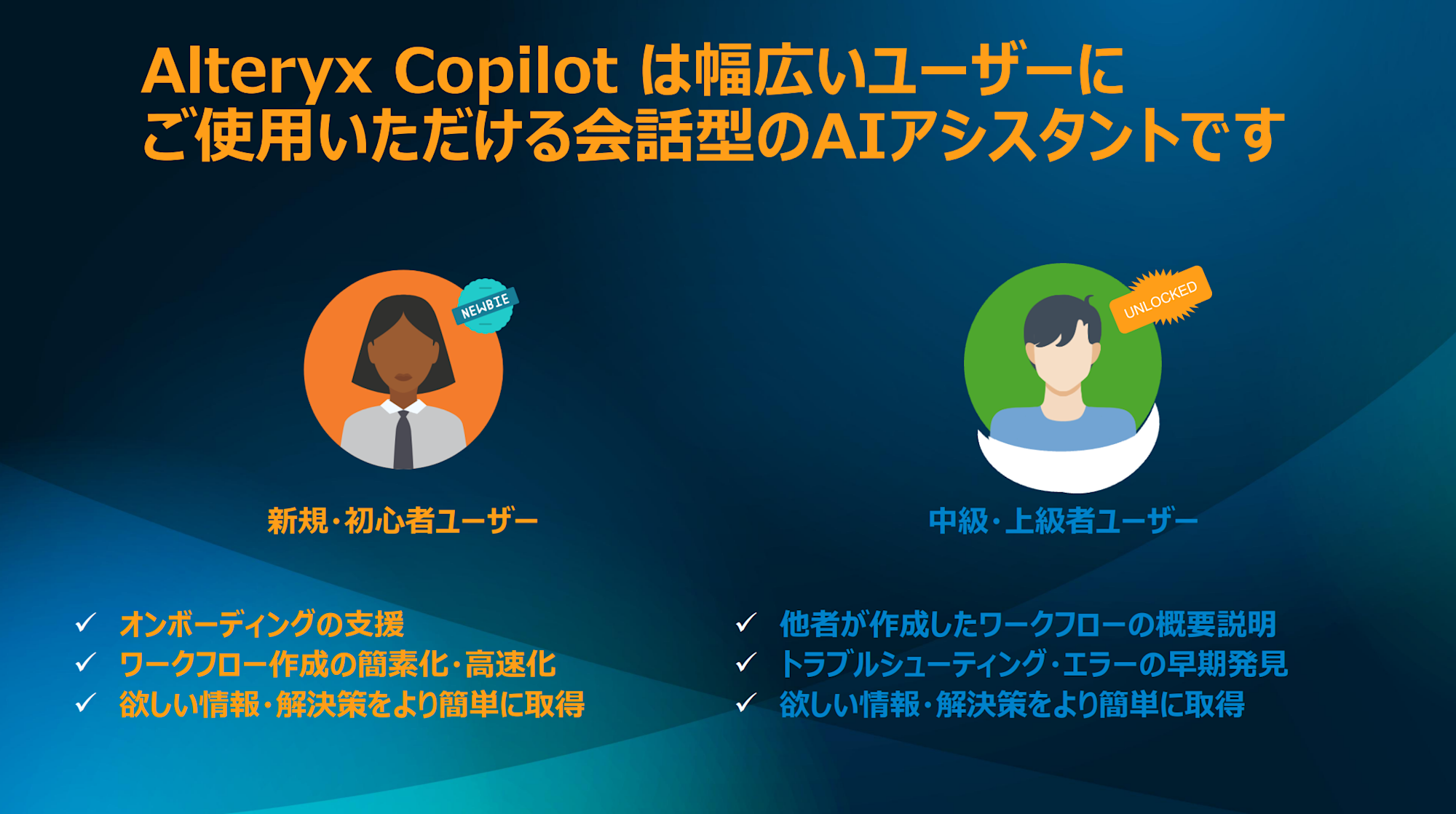

Alteryx Copilotは幅広いユーザーにご使用いただける会話型のAIアシスタント

「xxという条件でデータを抽出したい」といった自然言語での指示に基づき、フォーミュラ式や正規表現などを自動で生成してくれる機能です。ただし、生成された内容が意図通りかどうかの確認は必要です。

最後に

いかがでしたでしょうか。

内容としては誰でも簡単に取り組める内容でしたが、組み合わせることで相乗効果が出せる内容になっていました。

是非チャレンジしていただけると嬉しいです。