AWS 認定資格12個全部取ったので改めてどうやって勉強すべきか考える

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

こんにちは。まると(@MaruDevG)です。

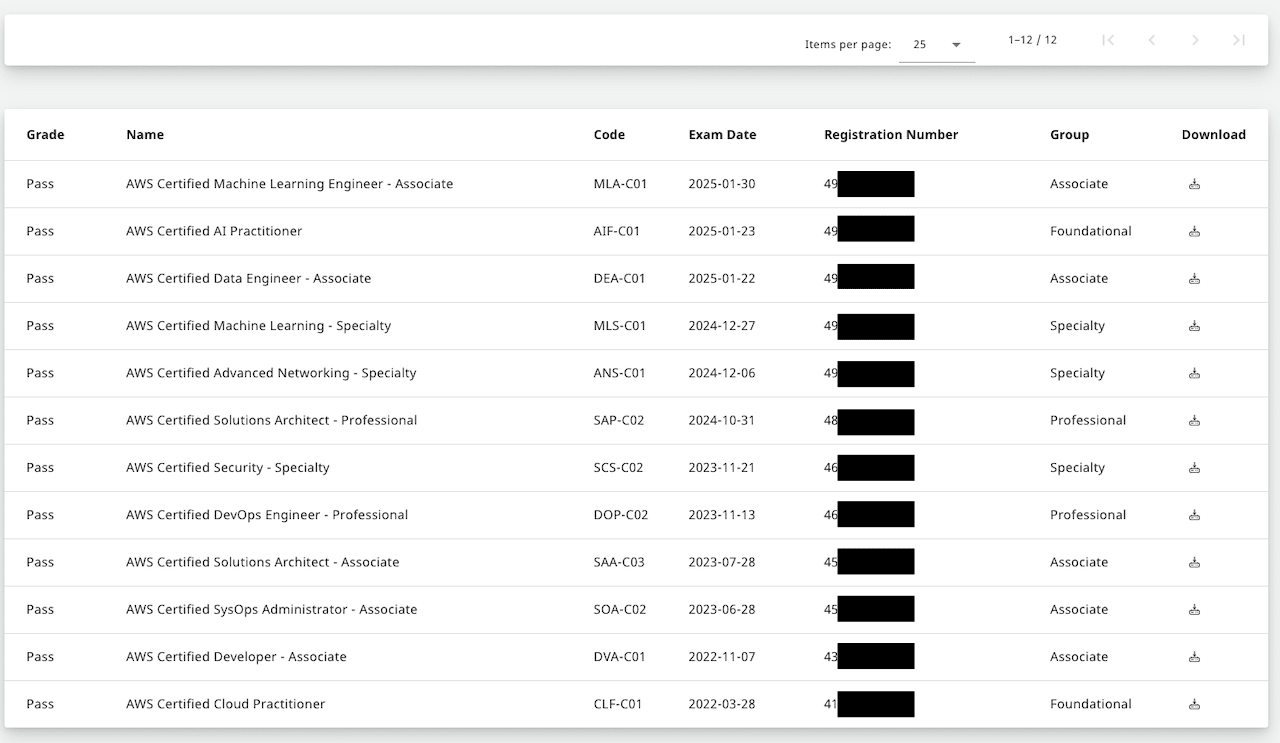

少し時間が経ってしまいましたが、2025/1/30に現在受験可能なAWS 認定資格を全て合格しました。

個人の考え且つポエム寄りの記事となりますが、振り返っていきたいと思います。

中の人について

AWS 認定資格は、クラスメソッドに入社する前から個人的な学習も兼ねて6つほど取得しました。

2024/9にクラスメソッドに入社後、残りの6つも取りました。

ずっとAWSを触ってきたのかというとそうでもなく、前職はオンプレミスのソフトウェアエンジニアだったこともあり、クラスメソッド入社前までは個人学習で触れるのが中心でした。

自身の取得順序、スケジュール、スコア

| 順序 | 試験名 | 受験日 | スコア |

|---|---|---|---|

| 1 | AWS Certified Cloud Practitioner (CLF) | 2022/3/28 | 778 |

| 2 | AWS Certified Developer – Associate (DVA) | 2022/11/7 | 780 |

| 3 | AWS Certified SysOps Administrator – Associate (SOA) | 2023/6/28 | 801 |

| 4 | AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA) | 2023/7/28 | 803 |

| 5 | AWS Certified DevOps Engineer – Professional (DOP) | 2023/11/13 | 829 |

| 6 | AWS Certified Security – Specialty (SCS) | 2023/11/21 | 768 |

| 7 | AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP) | 2024/10/31 | 800 |

| 8 | AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS) | 2024/12/6 | 789 |

| 9 | AWS Certified Machine Learning – Specialty (MLS) | 2024/12/27 | 801 |

| 10 | AWS Certified Data Engineer – Associate (DEA) | 2025/1/22 | 856 |

| 11 | AWS Certified AI Practitioner (AIF) | 2025/1/23 | 834 |

| 12 | AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate (MLA) | 2025/1/30 | 874 |

少し間が空いてしまったというのもあり、3年弱ほどかかりました。

個人的な受験難易度

難しい >>> 易しい

MLS >>> SAP > ANS > SCS > DOP > SOA = SAA = MLA > DVA > DEA > AIF = CLF

機械学習系は自身があまり詳しくなかったこともあり、用語などを基礎から学ぶ必要があったので、難易度高めの印象です。

Solutions Architect系は問題文が比較的長いかつ、範囲が広いので同じく難易度高めでした。

開発者向けやセキュリティ、ネットワーク系は個人で触れていたこともあり、比較的難易度は易しめの配置になっています。

1資格どれくらい時間をかけたほうが良い?

レベルやペースによって変わるところもございますが、仮に1日2〜3時間(土日は3〜6時間)かけるのであれば、約1ヶ月あったほうが安心かなと思いました。

自身の場合、Professional と Specialty レベルは最低でも1ヶ月を取るようにしました。

対象となるサービスが多かったり、各サービスの細かなところまで見ようとするとどうしても時間はかかります。

もちろん短期間で合格も可能な場合がございますが、着実に進めるために1ヶ月はあったほうがいいと思います。

(自身は後半、触ったことがある分野だったり、 直近で受験したものが同じ分野だったというのもあり期間を詰めてしまったところがありますが、結構大変でした。)

受験順序のすすめ

これから受験される方向けに個人的に考えた受験プランを記載します。

1. AWSの基礎(CLF)

たくさんあるサービスの中で何ができるかをある程度把握、基礎を固めるために、最初は AWS Certified Cloud Practitioner (CLF) の受験をお勧めします。

試験の公式ページでも「用語の基礎的かつ高度な理解を持っていることを証明」「ITやクラウドの経験がまったくない個人でクラウドのキャリアに切り替えるか、基礎的なクラウドリテラシーを求めている」と記載があるようにクラウドやサービスの基礎を習得していることを証明する試験です。

試験ガイドでも記載がありますが、AWS クラウドのコンセプトや基本的なサービスなどが範囲となります。

2. Associate 4セット (DEA, DVA, SOA, SAA)

CLF を習得したら、各サービスについてもう少し細かく問われたり、ベストプラクティスに基づいた選択を問われる、Associate 試験を受験することをおすすめします。

できることとサービス名のセットだけでなく、シンプルな要件に合わせた最適な選択を行う必要があります。

そのため、CLFに比べ深掘りする必要があります。

深掘りする、という点で言えばProfessionalやSpecialtyレベルも必要となりますが、まずはシンプルな要件から学んでいくことで挫折しにくく、学びやすいのではないかと思います。

3. Professional 2セット (SAP, DOP)

範囲が幅広いかつ複雑な要件が入ってくるProfessional資格です。

今までの基礎やシンプルな要件だけでなく、複数の要件から最適となる選択を求められます。

試験ガイドからも読み取れる通り、細かな設定値なども求められます。

そのため、今までの知識をしっかりと固めた上で、さらに+αの知識が要求されるため、難易度がかなり高くなります。

4. Specialty 2セット (ANS, SCS)

各ジャンルに特化したレベルです。

難易度としてはProfessionalと同等、またはそれ以上のことが多いですが、自身の専門によっては難易度が異なるところです。

というのも、特定のジャンルに特化した資格のため、ネットワーク関連のAWSサービスをよく触れている場合は、Professionalより解きやすいかもしれません。

ただ、要件などはProfessional並みに複数のものが求められるため、どういったケースで各設定値を選択していくかはしっかりと学んでおくことをおすすめします。

5. Machine Learning 3セット (AIF, MLA, MLS)

個人的な印象ですが、Machine Learning系の資格はAWS認定資格の中でも特徴的な内容が多いと感じました。

AWSサービスに関する理解はもちろんのこと、Machine Learning関連の用語も理解している必要があります。

そのため、AIFで基礎的な用語を学んだ後、MLA、MLSの順に学習すると、比較的スムーズに合格できるのではないかと思います。

勉強方法

各資格に特化したサービスについて学ぶことが重要ですが、今まで受験してきて重要なポイントは以下だと考えています。

1. 試験ガイドを熟読、知らない単語を調べる

各試験には「試験ガイド」と呼ばれる範囲や求められる内容をまとめた資料がございます。

まずは試験ガイドを最初から最後まで読み、読んでいる過程でわからない用語があれば、必ず調べて何を意味するのかを理解しておくことが重要です。

例えばAIFの試験ガイドへのリンクを示します。

出てきた用語を理解しておくことで、試験でもより良く問題文のポイントを見分けることができるようになるため、必ず試験ガイドを確認、不明な用語は調べるようにしましょう。

2. 実際にAWSマネジメントコンソールを触る

概念を理解するのも重要ですが、実際にAWSマネジメントコンソールを使用して可能であればリソースを構築することをお勧めします。

実際にコンソールを触ることで、何ができるのか、設定を変えることで何が起きるのかを実際に体験することができます。

ただし、実際にリソースを構築するため、費用が発生することがあります。

また、サービスの特性上、実際にリソースを構築するのが難しかったり、高額なサービスもあります。

そこで、サブスクリプションが必要ではありますが、AWS Skill Builder セルフペースラボと呼ばれる、学習用のAWS環境を利用することができます。

AWS公式で手順書と専用の環境が用意されており、予期しない費用を気にせずに実際に触りながら学ぶことができます。

3. AWS Skill Builderを活用する

最後のポイントは公式の学習プランを利用することです。

本番と同じレベルの模擬問題集や学習した内容を確認する試験準備コースというのがございます。

試験の直前だけでなく、各分野に特化した教材がありポイントがわかりやすく説明されています。

4. AWS サービス別資料を活用する

各サービスの概要や機能、特徴などをAWSさんがまとめてくださっている資料です。

資料だけでなく、動画形式で説明を聞くことができます。

5. 書籍やUdemyなどを活用する

CLFを受験する前など「AWSってそもそも何?何があるの?」という時期がありました。

その場合は書籍などを利用するのも良いのではないかなと考えています。

書籍やUdemyの場合、更にわかりやすくまとまっていたり、模擬問題やハンズオンなどがあるため、これらを利用するのも良いのではないかと考えています。

合格したらどうする?

合格、おめでとうございます!

AWSは毎日数多くのアップデートがあるため、その時のベストプラクティスだったものでも、アップデートにより変化するかもしれません。

そのため、ぜひ最新情報を追いながら実際に触れることで、自身の知識をアップデートし、資格以上のスキルを身につけることができます。

終わりに

今回、12個の試験を受験し、改めて振り返ってみましたがレベルに関わらず、重要なポイントは似ていると思いました。

範囲が広く、険しい道だと思うかもしれませんが、コツコツ学習することで多くの方が全資格コンプリートを目指すことが可能です!

ぜひ、みなさんも頑張ってみてはいかがでしょうか?(達成感はすごく得られます。)

2025/2/8 ちょっと追記

個人的な考えになってしまい恐縮ですが、資格取得だけでなく設計、構築や運用・保守など業務に近い要素に触れることで更にスキルを磨くことができるのではないかな、と考えています。

+αをすることで得られる経験もあるので、ぜひ深く掘り下げてみて下さい。