【セッションレポート】 モバイルゲームの開発を支える基盤の歩み ~再現性のある開発ラインを量産する秘訣~ #CEDEC2025

登壇者: 田村 和範 (株式会社QualiArts)

日時: 2025 年 7 月 23 日 (水) 16:20 ~ 17:20

会場: CEDEC2025 第 5 会場

カテゴリ: PRD (プロダクション) | レギュラーセッション | 公募

概要

本セッションでは、株式会社 QualiArts における社内基盤の整備と運用について、その背景から技術的工夫、組織的取り組みに至るまでの知見が紹介されました。対象となるのは、Unity 製のモバイルゲームを複数開発・運用していく上で、共通して求められる機能を再利用可能な形でまとめた社内パッケージ群です。

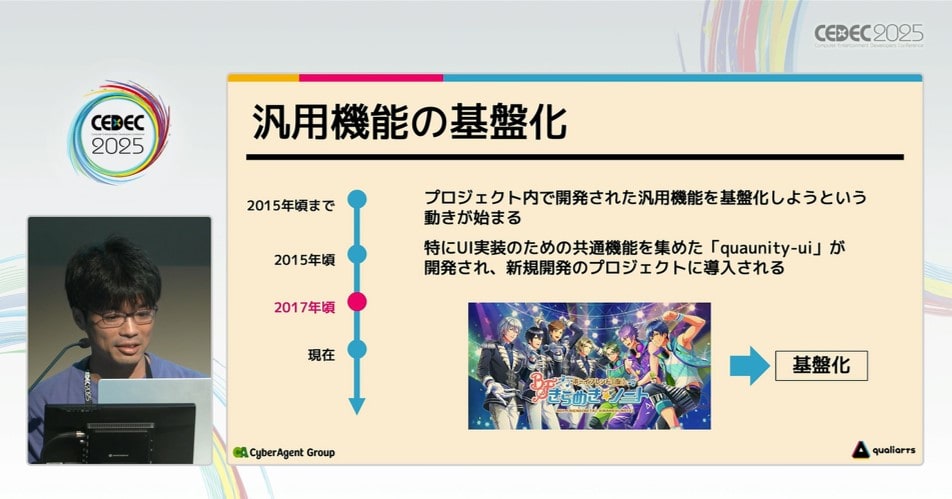

基盤の整備は 2015 年から始まり、2017 年には quaunity-ui をはじめとする本格的な基盤開発へと発展しました。現在では、プロジェクトを横断して利用可能な基盤が多数整備されており、その配信には自社開発のパッケージレジストリ「Unipack」が活用されています。

こうした社内基盤は、開発効率や品質の再現性を高める一方で、運用に際しては品質担保・現場浸透・属人化などの複雑な課題が伴います。本セッションでは、それらの課題にどのように向き合い、現場とともに基盤を育ててきたのかが実例を交えて語られました。

基盤運用における課題と対応方針

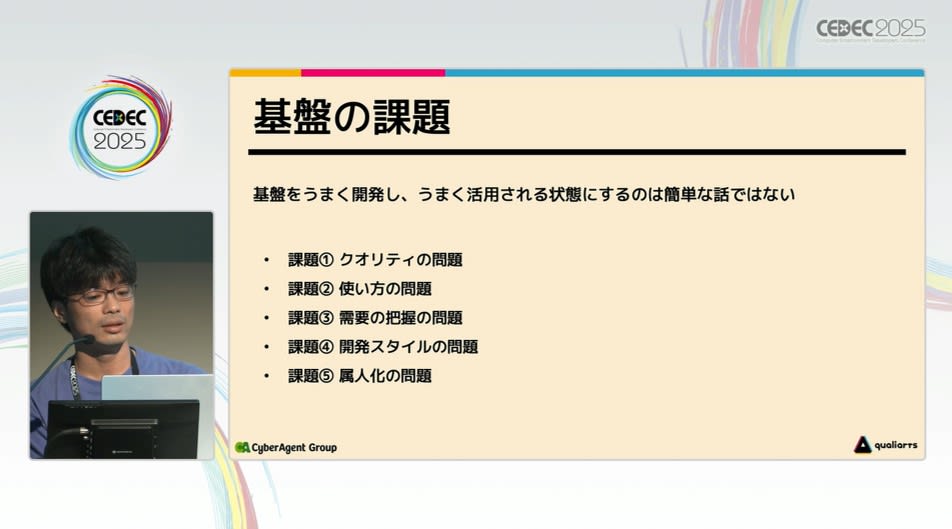

社内基盤を適切に開発・運用し、プロジェクト横断で活用される状態に保つことは容易ではありません。本セッションでは、その難しさを具体化する5つの課題が提示されました。それぞれの内容と、QualiArts における対応方針は以下の通りです。

-

クオリティの問題

再利用を前提とする基盤には、実際のプロダクトと同等か、それ以上の安定性と保守性が求められます。十分な実績がないまま展開すると、現場での信用を失い、以降の導入が困難になります。初期段階では小規模なプロジェクトで導入し、運用実績を通じて信頼を積み上げる方針が取られました。 -

使い方の問題

どれほど高機能な基盤であっても、導入や運用に手間がかかる場合、現場での利用は定着しません。使い勝手に配慮し、導入後も継続的なサポートを提供する体制づくりが重視されました。 -

需要の把握の問題

基盤開発側が現場のニーズを正確に把握できていないと、実際には不要な機能を実装してしまったり、本当に必要な機能が見落とされるおそれがあります。これに対しては、基盤開発者がプロジェクトに入り込み、直接的なフィードバックを得ることで、現場の課題を具体的に把握する姿勢が強調されました。 -

開発スタイルの問題

プロジェクトごとにコード規約や設計方針が異なると、同じ基盤であっても使い方が分かれ、再利用性が損なわれます。これに対処するため、IDE のフォーマッタによる自動整形や、勉強会による思想の共有が進められています。 -

属人化の問題

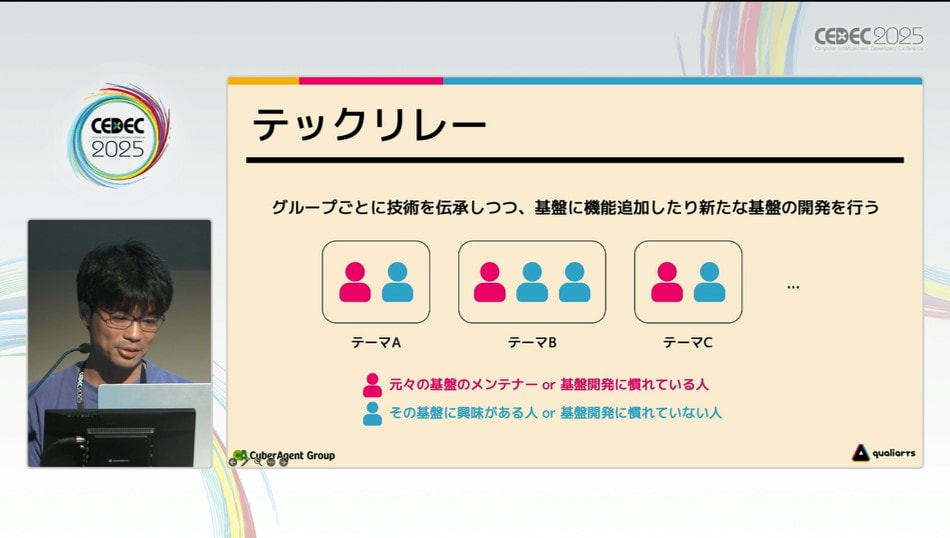

基盤が特定の人物に依存した状態で維持されていると、組織としての持続性が確保できません。開発や保守に関与できるメンバーを増やすため、テックリレーの導入やドキュメントの整備が行われています。

以上のように、基盤運用には技術的な難しさに加え、組織的・文化的な課題が密接に関係しています。

実装と導入プロセス

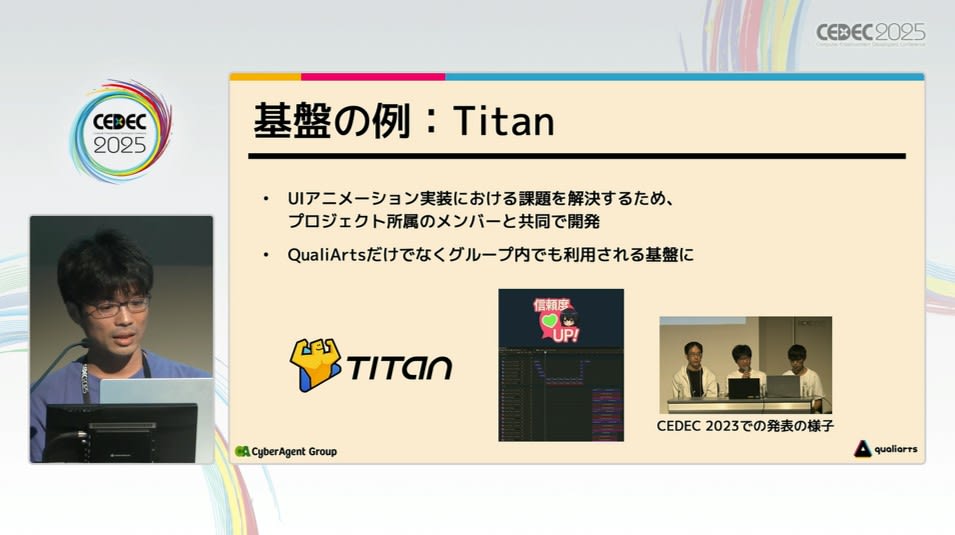

基盤の中心にあるのは、社内で開発・保守されている複数の共通パッケージ群です。たとえば、UI のアニメーションをビジュアルに編集できる Titan や、Figma のデザインデータを Unity にインポートするツールなど、各プロジェクトでの繰り返し実装を避けるための基盤が数多く存在します。なかでも「quaunity」という接頭辞をもつパッケージ群は、プロジェクトを超えて再利用される社内基盤として定着しています。

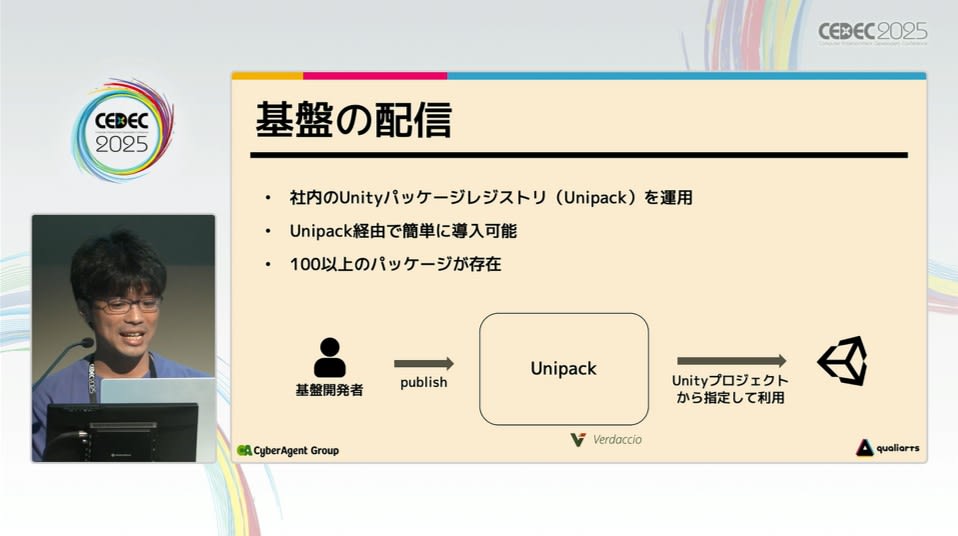

これらの基盤は、単なるソースコードの共有ではなく、Unipack と呼ばれる独自のパッケージ配信基盤によって管理されています。Unipack は OSS をベースに独自開発された Unity パッケージレジストリであり、バージョン管理や依存関係の解決などを円滑に行うことができます。基盤の配信が標準化されていることで、導入時の障壁が低くなり、各プロジェクトがスムーズに適用できる体制が整っています。

導入にあたっては、安全性を重視し、まず一部のプロジェクトで試験的に導入し、運用実績を積みながら展開するという手法が取られています。たとえば、Figma インポーターも一部チームでの利用を通じて段階的に改良され、他プロジェクトへと広がっていきました。

また、基盤は一度導入したら終わりではなく、継続的なフィードバックループの中で改善が行われている点も特筆されます。基盤開発者がプロジェクトの開発メンバーとして関与することで、現場の要望やトラブルを即時に把握し、改善サイクルを回すことが可能となっています。

このように、単なる機能提供に留まらず、導入プロセスの整備と開発現場との連携が、基盤の有効活用を支える土台となっています。

組織と文化への定着を促す取り組みを紹介する

技術的に優れた基盤を構築しても、それが現場に定着し、継続的に活用されるとは限りません。QualiArts では、基盤を組織の文化として根付かせるために、仕組みだけでなく人の動きや習慣の形成にまで踏み込んだ取り組みが行われています。

とくに重要視されているのが、属人化を防ぐための知識共有の仕組みです。基盤を開発・運用できる人材を特定のメンバーに依存させないため、ドキュメントの整備に加えて、「テックリレー」と呼ばれる定期的な社内発表の場が設けられています。開発の背景や設計の意図を口頭で共有することで、理解を深めやすくし、関与できるメンバーの裾野を広げています。

また、基盤導入における心理的ハードルを下げるための工夫も見られます。たとえば、命名や導入手順をわかりやすく整える、あるいは 「コミット歓迎」の雰囲気を明示的に打ち出す など、利用者が主体的に関われるように配慮されています。これらの取り組みは、単なる技術導入にとどまらず、人と仕組みの両面から基盤を組織に根づかせるための工夫であると言えます。

まとめ

本セッションでは、QualiArts によるモバイルゲーム開発向け社内基盤の整備と運用の実践が紹介されました。共通パッケージの設計や配信基盤の構築だけでなく、導入プロセスや現場との連携、知識共有の仕組みづくりに至るまで、基盤を活用可能な状態に維持するための多面的な工夫が語られました。

特に印象的だったのは、技術・運用・文化の三つを同時に育てていく取り組みでした。現場との距離を縮めながら品質を保ち、属人化を避けて組織全体に広げていく工夫の数々は、安定した開発体制をつくるための具体的なヒントに満ちていました。