2025年02月06日 『Zendeskで実現するAI時代のカスタマーサポート革新:基本機能から最新技術まで』ウェビナーのQ&Aを公開致します

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

こんにちは、業務効率化ソリューション部の入井です。

今回は、2025年2月6日開催のZendeskウェビナーにて、参加者の皆様からいただいたご質問とその回答を公開致します。全てAIエージェント関係のご質問となっているため、この機能について気になっている方は参考にしていただければと思います。

なお、質問・回答共にこの記事の作成にあたって実際のものから一部調整をしております。

また、この記事内でのAIエージェントは、Zendeskのチャットボット機能のことを指します。

Q&A

AIエージェントが回答文を作成する際の参考データについて

AIエージェントが回答文を作成する際に、参考にするデータはZendeskのチケット以外も可能でしょうか?例えば、あるシステムの保守運用を担当するヘルプデスクがある場合、対象システムの設計書を事前に学習させ、その仕様をAIで解釈し、回答文を作成することは可能でしょうか?

AIエージェントに読み込ませるFAQはZendesk Guideのみでしょうか?他のサービスのFAQを利用している場合でも併用することは可能でしょうか?

2025年2月現在では、AIエージェントはZendeskのヘルプセンター内にあるFAQ記事を元にした回答しか生成することができません。記載されている例の場合、対象システムの設計についてのFAQ記事を作成しておくことで、ボットがシステムの仕様についての回答を生成できるようになる可能性はありますが、意図通りに動作するかは事前の検証が必要となります。

AIエージェントの解釈領域を会社ごとに分けることは可能か

複数の会社から問い合わせが寄せられる場合でも、ヘルプデスクを1つの会社が担当している場合、AIエージェントが解釈する領域を会社ごとに分けることは可能でしょうか?(Zendeskで会社ごとに領域を分けている)

AIエージェントでは、どのブランドのヘルプセンターのFAQ記事を参照するかを調整することが可能です。そのため、この場合の『領域を分ける』ということがブランドを分けていることである場合は、問い合わせ元の会社に合わせた回答が可能になります。ただ、あくまで各ブランド内のFAQ記事を元にした回答のみが生成可能です。

AIエージェントのZendesk設定画面

AIエージェントは、Zendeskのどの設定画面で表示させることができますか?

管理センターメニューの「チャネル」→ 「AIエージェントと自動化」→「AIエージェント」を開き、メッセージングをクリックすることでAIエージェントの設定画面に遷移できます。

AIエージェントの利用可能プラン

AIエージェントは、どのプランから利用可能でしょうか?

Zendesk Suiteの全てのプランでご利用可能です。

AIエージェントのハルシネーション対策

AIエージェントのハルシネーション対策についてお伺いしたいです。

① 生成された回答案の正確性は、どのように判断されているのでしょうか?

② 正確な回答を生成できない場合には、どのような回答が返ってくるのでしょうか?」

①については、AIエージェントは参照元となるFAQ記事の内容をそのまま受け入れる形になっており、第三者視点でその内容の正確性を判断するような仕組みは用意されておりません。そのため、誤った回答によるハルシネーションが発生する可能性を抑えるには、FAQ記事の内容を正確なものに保つことが必要となります。

②については、AIエージェントの設定画面にて回答ができない場合にどのようなメッセージを返答するかの設定が可能となっています。また、メッセージ内容にAIがバリエーションを持たせることも可能です。

AIエージェントによる解決数の把握

チケットだけでなく、ボットによる解決も含めて問い合わせ対応数としてカウントし、実績を出すことは可能でしょうか?チケットによる解決数、ボットによる解決数、全体の解決数などを把握できる機能はございますでしょうか?

Zendesk Exploreを使うことでZendesk上の様々なデータを集計可能となりますが、Exploreではチケット関係のデータとAIエージェント関係のデータを一緒に計算することはできず、問い合わせがボットによって解決された場合はチケット化されないため、ご記載いただいているような内容の実現は難しいです。

ただ、Exploreのデータ分析機能によりそれぞれの数値を個別のグラフで集計することは可能なので、例えば1つのダッシュボードに2つのグラフを比較表示する形であれば実現可能です。

また、AIエージェントについては、直近の利用状況を把握するための専用の集計画面も用意されています。

AIエージェントによる解決の課金基準

ボットによる解決で課金されるとのことですが、『解決』とはどのような状態を指すのでしょうか?質問に一度回答することを指すのか、それとも利用者が『解決した』と明示的に回答することを指すのでしょうか?

また、ボットが解決と判断した場合でも、後から人間がステータスを変更することは可能でしょうか?

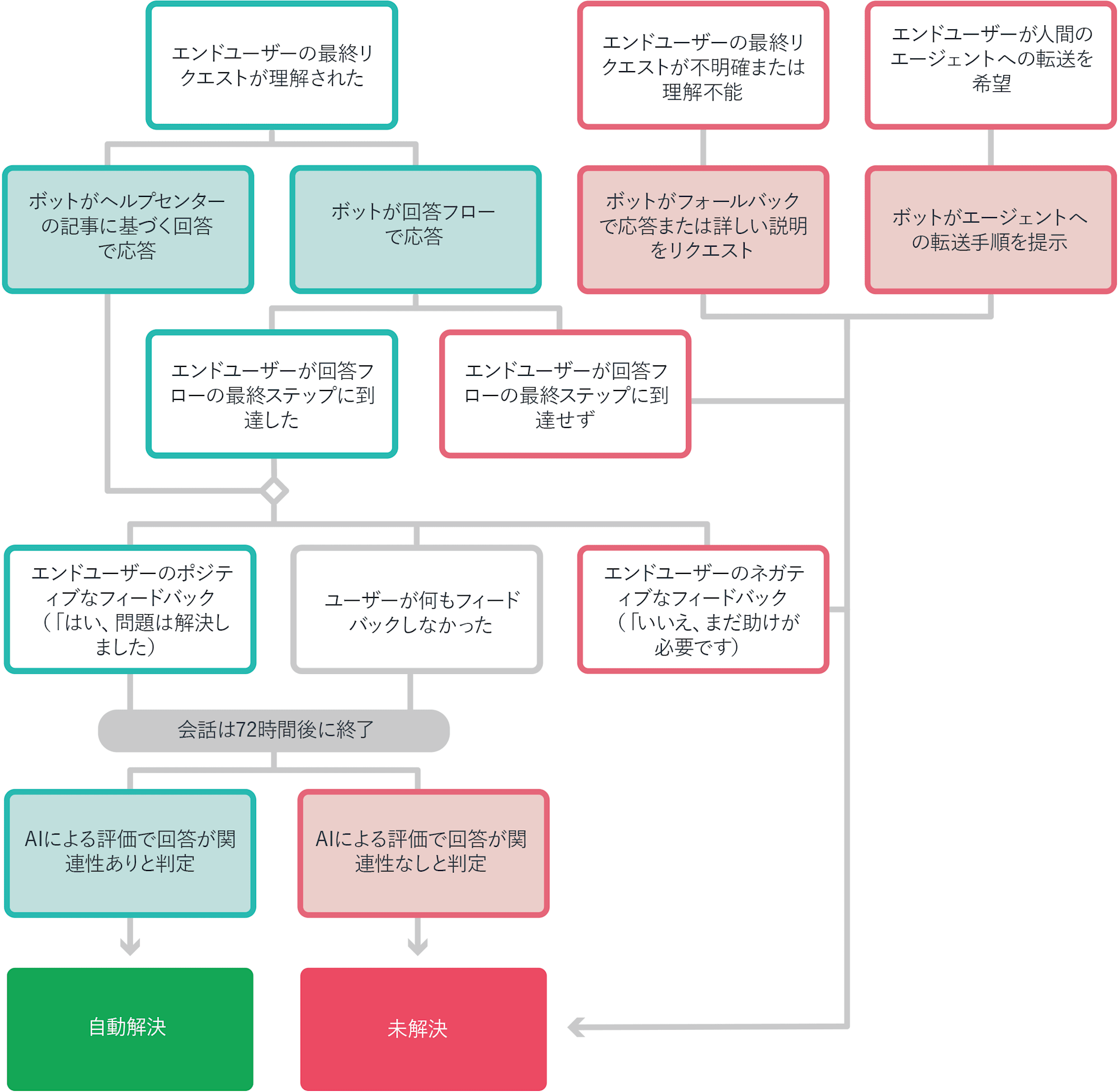

以下のフローチャートにある通り、基本的には利用者が「解決した」とフィードバックすることを指します。一方で、フィードバックがなかった場合も、AIによる会話内容の評価によっては解決したと判断される場合もあります。

AIエージェントの自動解決について – Zendeskヘルプより引用

なお、上記のフローチャートに従って一度自動解決と判断された場合、その後エージェント側でステータスを変更することはできません。どのような会話が自動解決として判断されたかについては、ログから確認が可能となっています。

まとめ

最近はAI関係が大変注目されていることもあり、AI関係のご質問を多数いただきました。

こちらのウェビナーは現在2ヶ月に1回のペースで定期開催しておりますので、興味のある方はお気軽にご参加ください。