【レポート】ワークフローを効率的に管理・共有する方法~Alteryx Analytics Summit Japan 2025~

かわばたです。

7月9日にAlteryx Analytics Summit Japan 2025が開催されました。

本記事はセッション【ワークフローを効率的に管理・共有する方法】のレポートブログとなります。

登壇者

アルテリックス・ジャパン合同会社

ソリューション エンジニアリング

リードセールスエンジニア

酒井 信吾氏

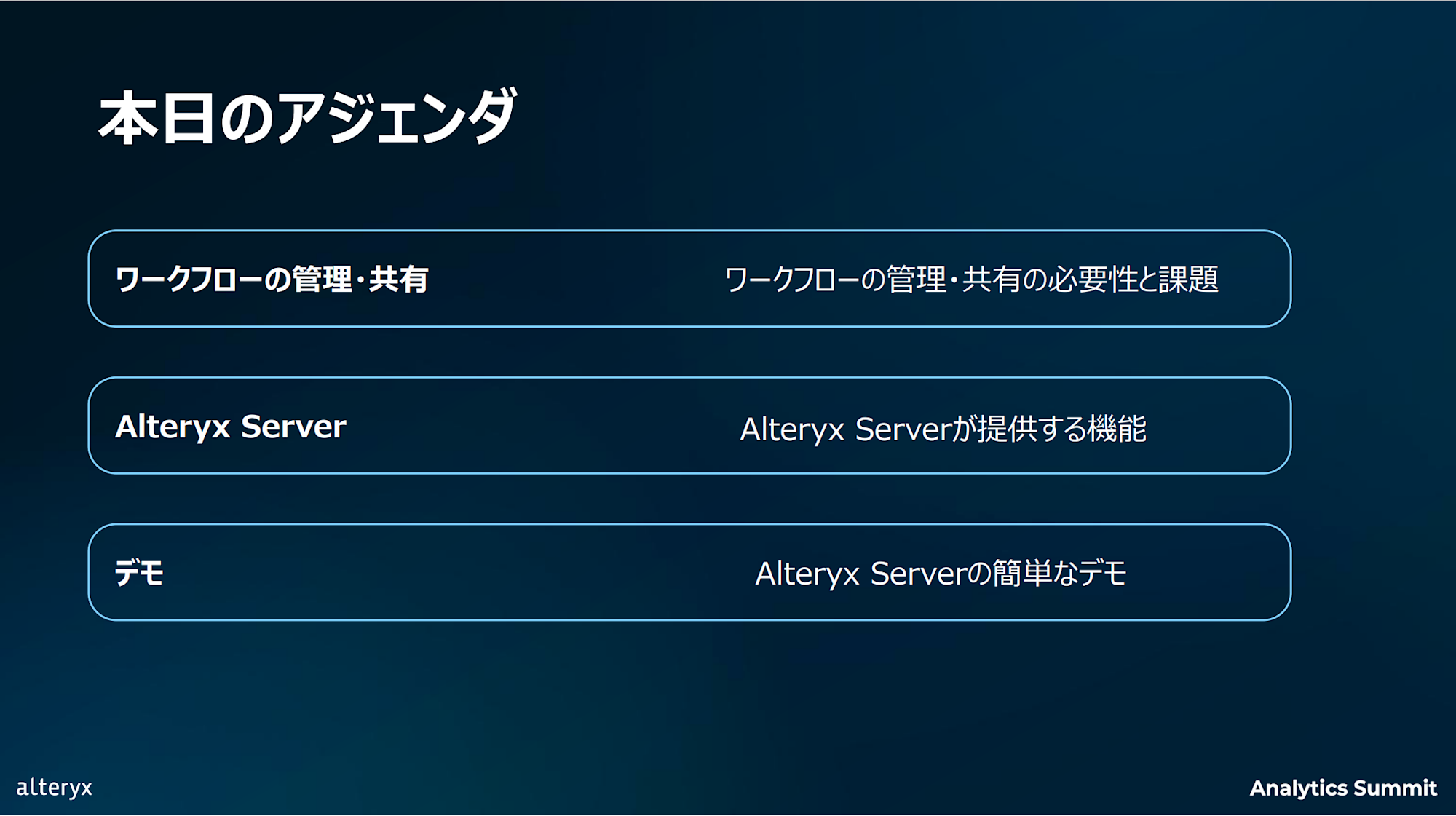

アジェンダ

アジェンダは下記のとおりです。

ワークフローの管理・共有

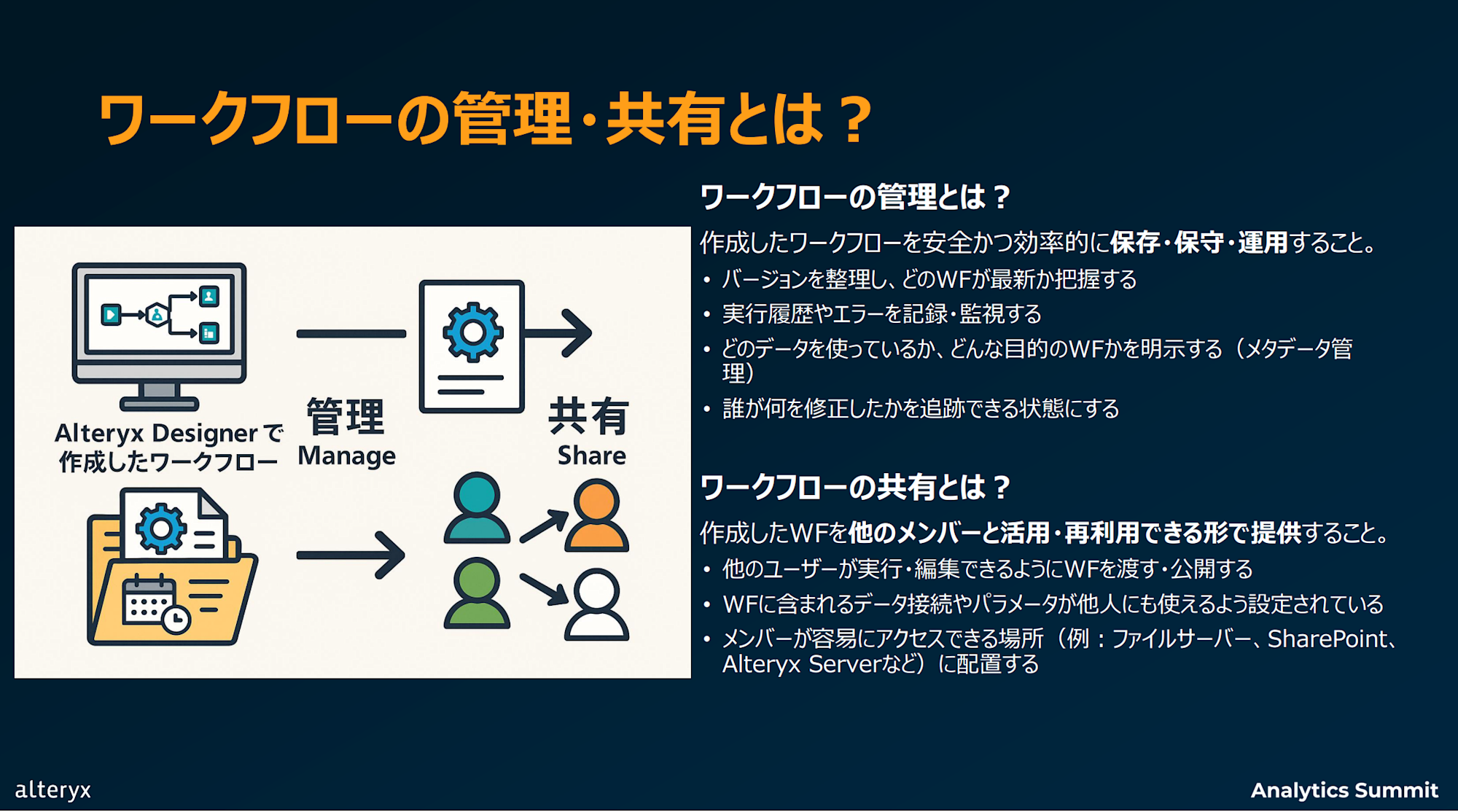

Alteryx Designerを利用している方はワークフローを作成し、データの加工集計を簡単に作成することができます。

個人で作成したワークフローを、組織として共通で利用することが出来るようになると更に価値を発揮できます。

組織として共通して利用するために、下記のようにワークフローの管理と共有が必要です。

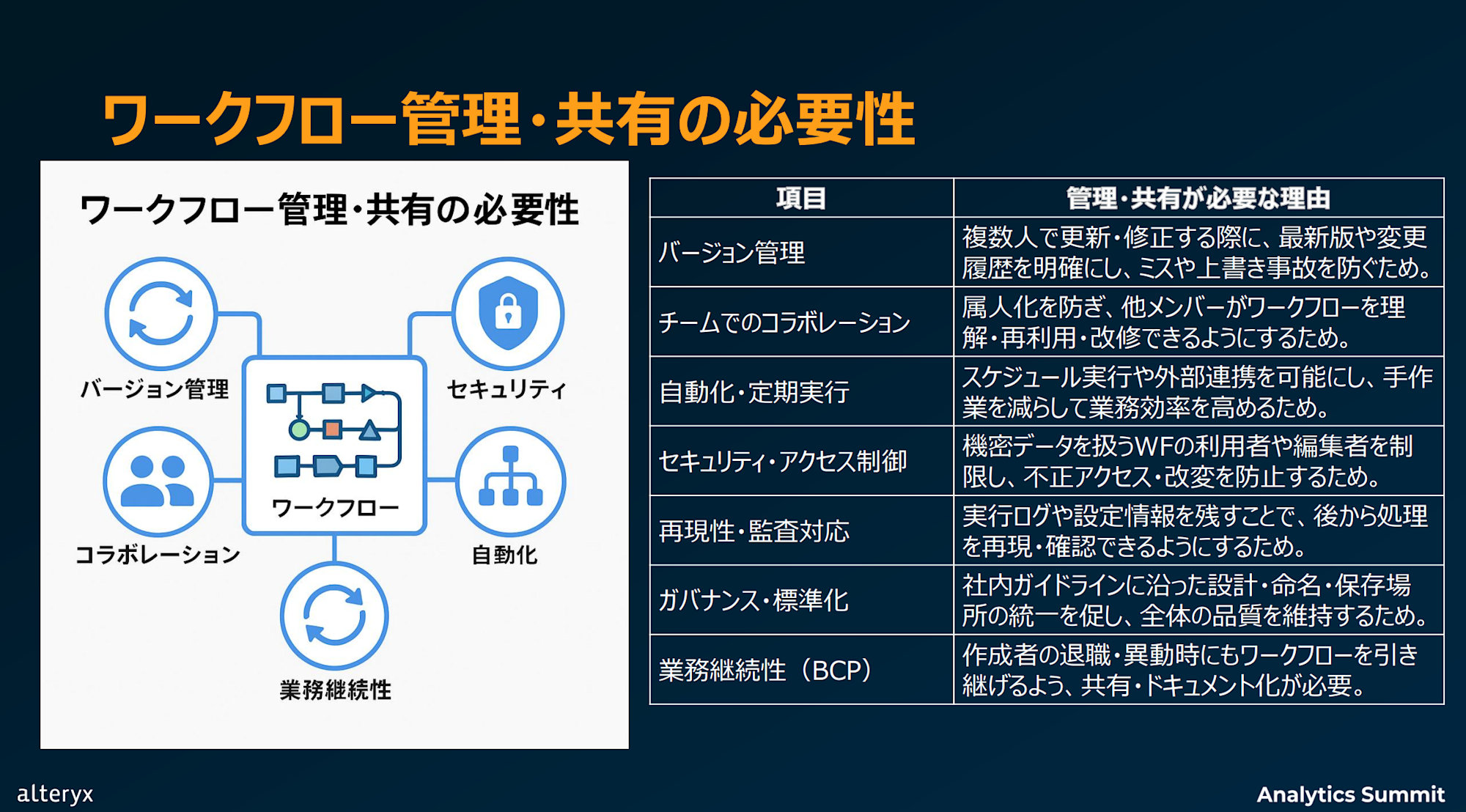

ワークフロー管理・共有の必要性

ワークフローを個人の処理手順に留めず、組織の資産として活用するため、以下の管理・共有の仕組みが必要です。

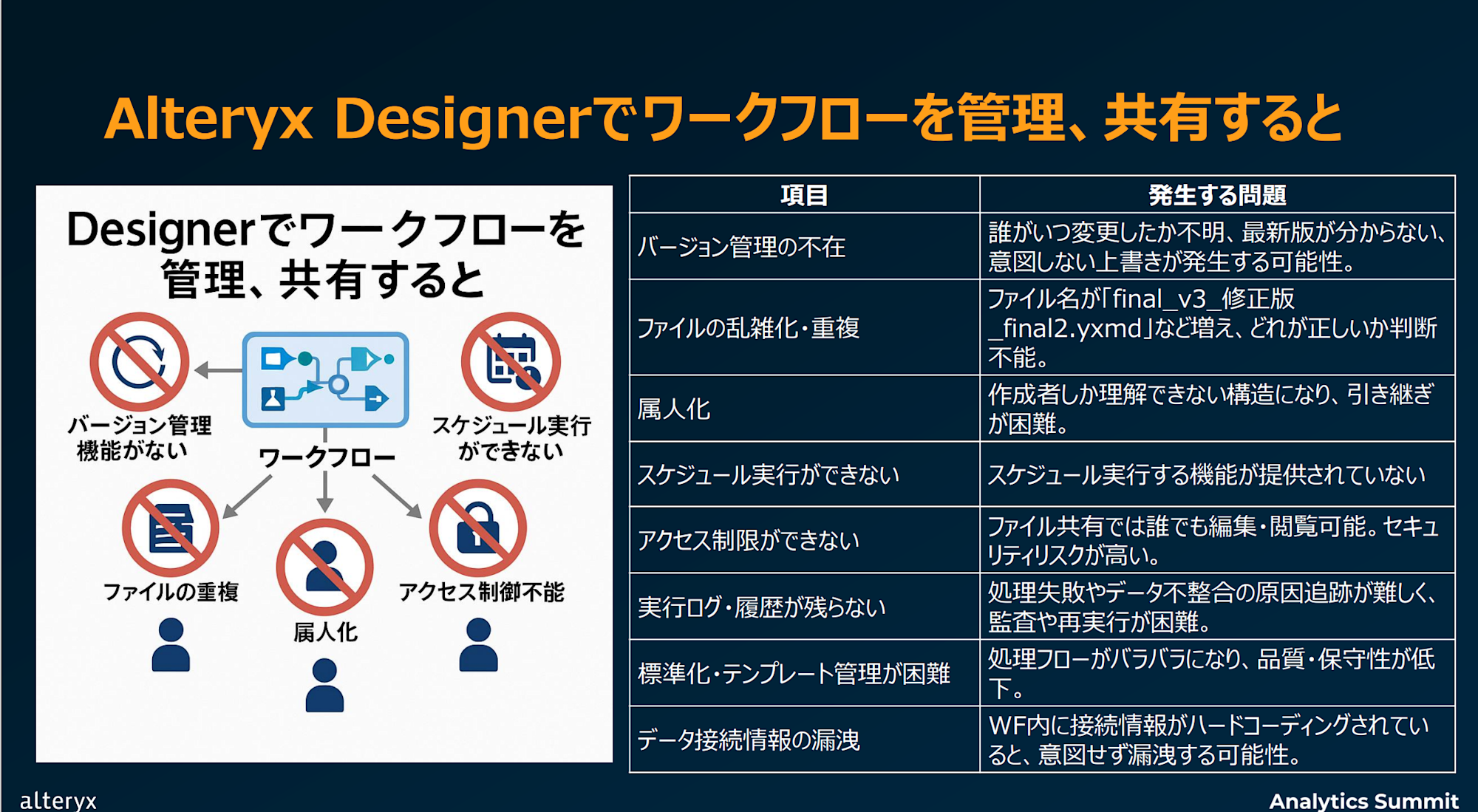

Alteryx Designerでワークフローを管理、共有すると

Alteryx Designerは個人のデスクトップで完結する強力な分析・自動化ツールですが、チームや組織で活用するにはやはり限界があります。

下記がAlteryx Designerのみで管理・共有した場合に発生する問題例です。

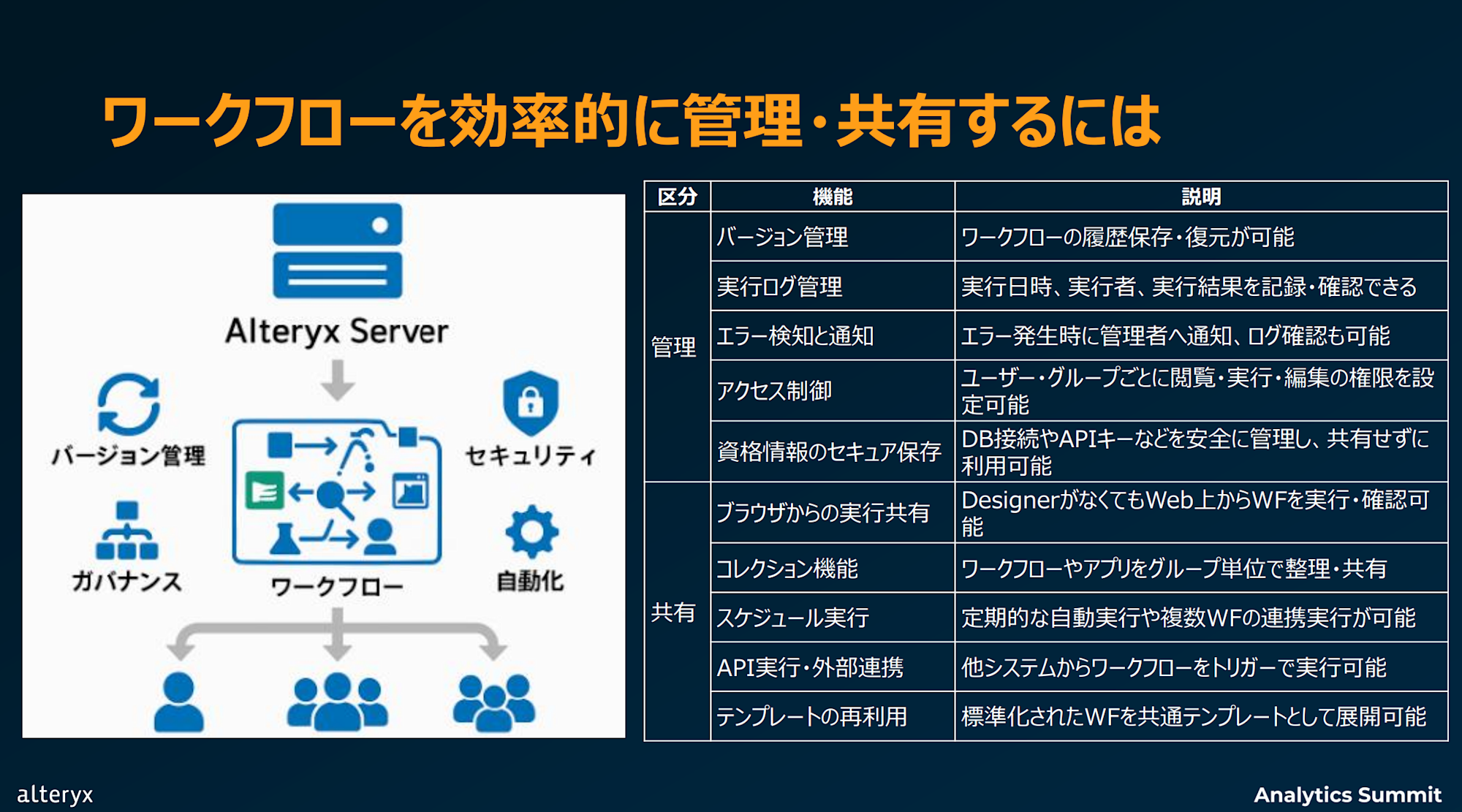

ワークフローを管理・共有するには

Alteryx Serverを使用することでAlteryx Designerだけではできなかった管理・共有に関する課題を解決する仕組みがあります。

Alteryx Server

ここからはAlteryx Serverの機能面について紹介です。

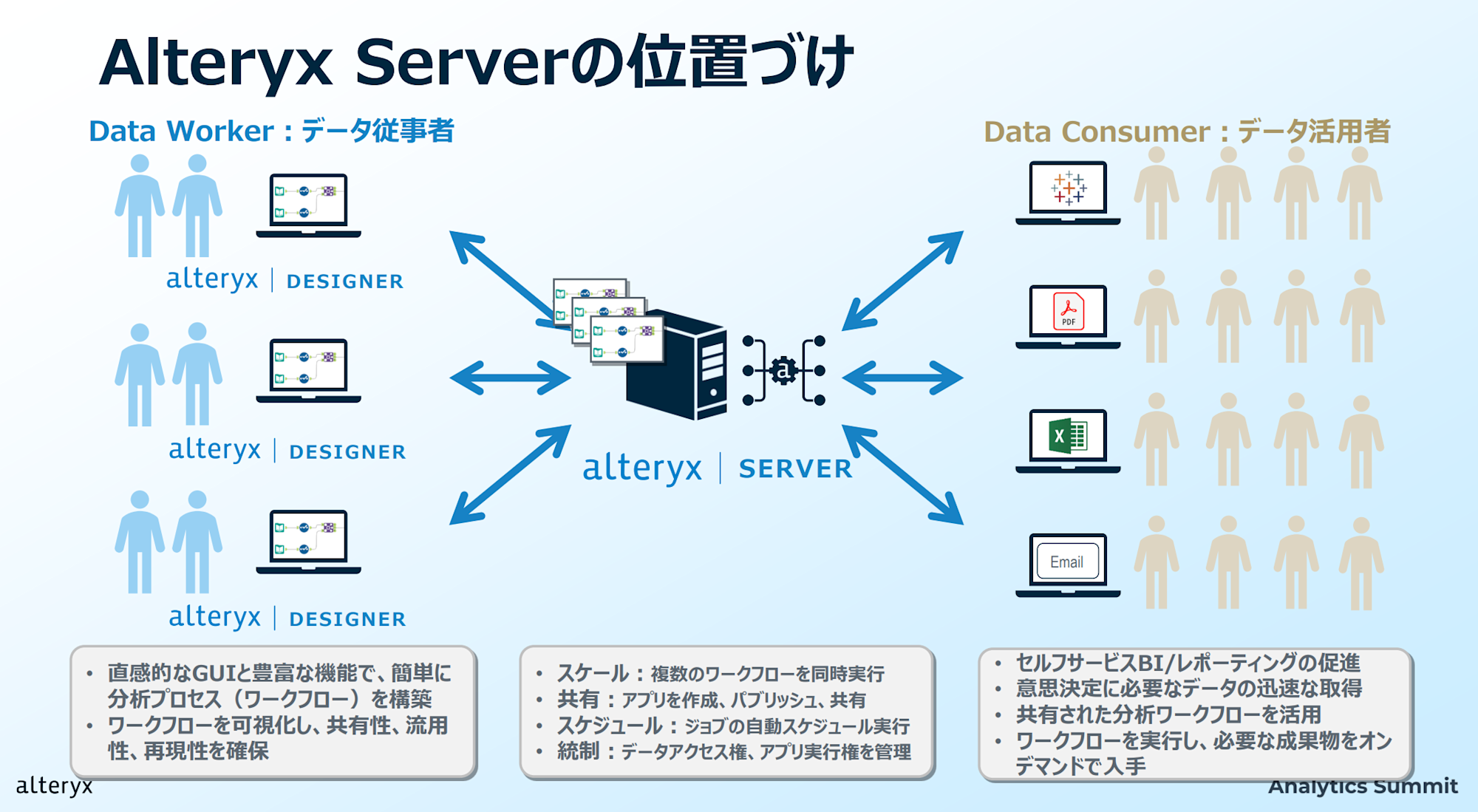

Alteryx Serverの位置づけ

Alteryx Serverでは様々な機能がついていますが、ワークフローの一元管理が可能になります。

代表的な例として、バージョン管理の機能があり保存する際に自動的に、バージョン化されていきます。過去の履歴も保持されるので間違えて編集した場合も元に戻すことが可能です。

ワークフロー実行の最適化

スケジュール実行

スケジュールを定期的に実行することも可能で、夜間バッチ処理やオプションを使用することで細かく頻度などを設計することができます。

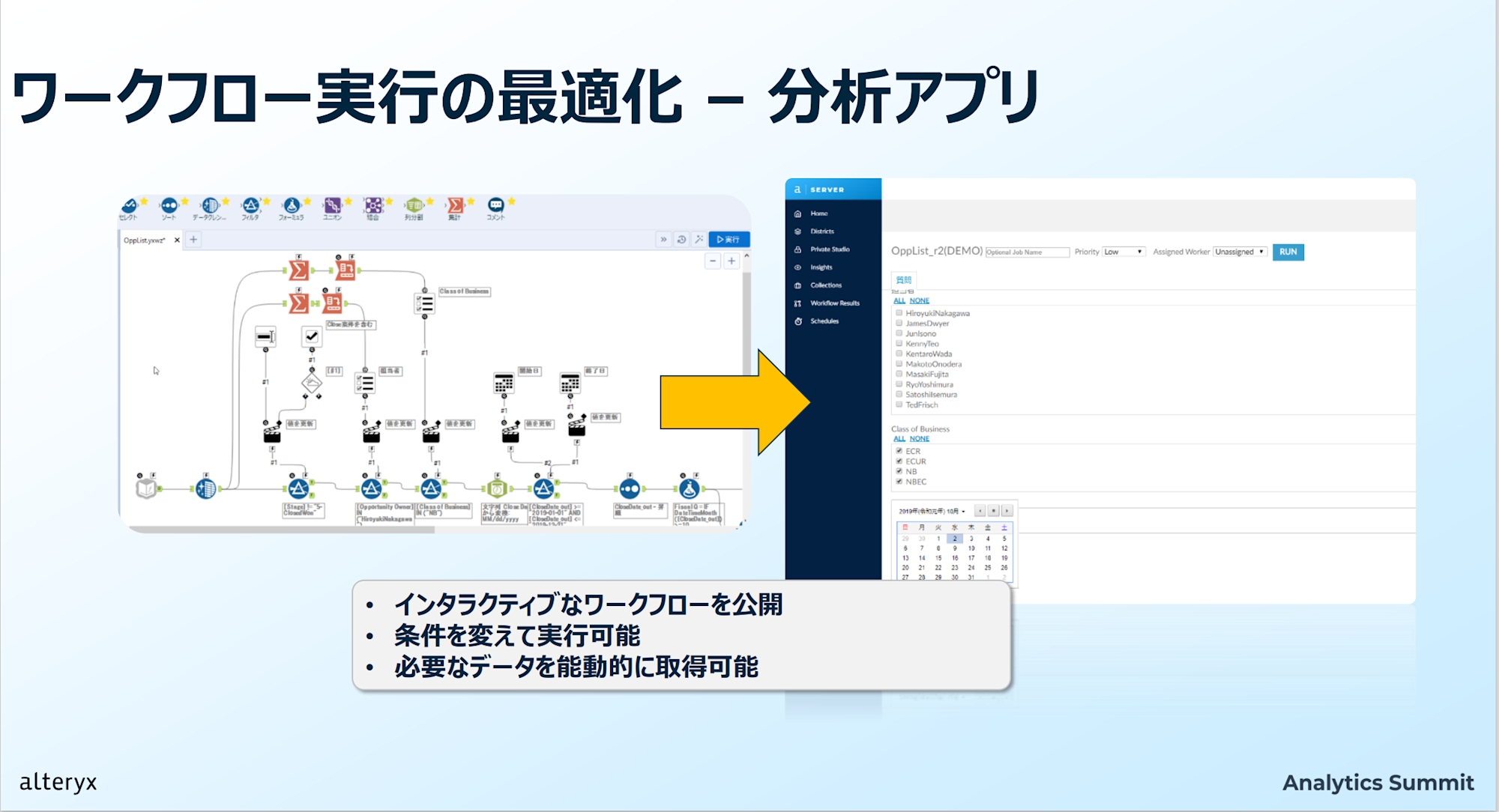

分析アプリ

Alteryxの分析アプリとは、Alteryxを持っていない人や専門家でない人でも、簡単な操作だけでデータ分析を実行できるようにする機能です。

アプリの利用者(エンドユーザー)は、画面上で例えば「大阪支店」と選ぶだけで、大阪支店のデータが抽出された分析結果を得られます。利用者はワークフローの中身を一切触る必要がありません。

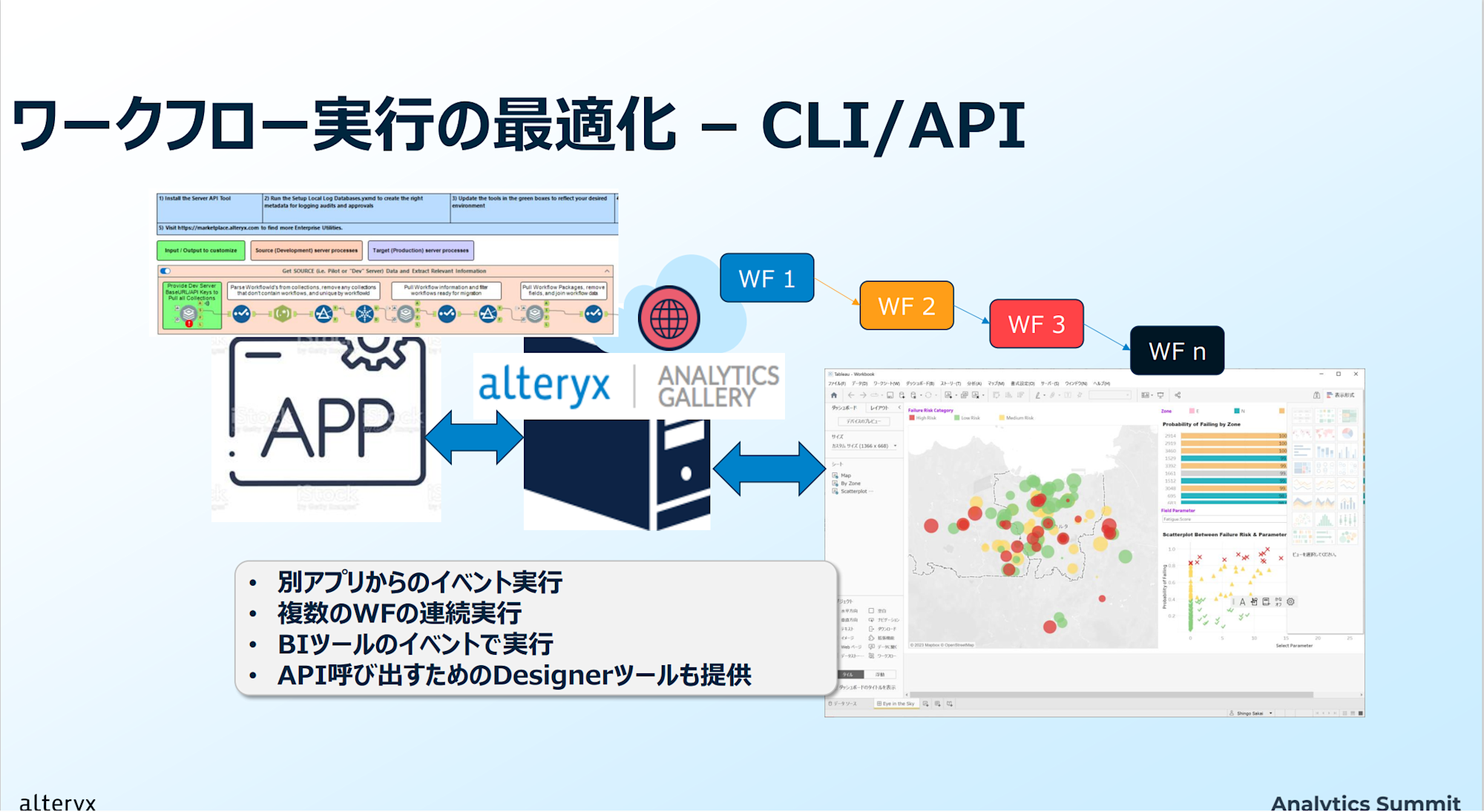

CLI/API

Alteryxのコマンドライン(CLI)やAPIを利用することで、分析ワークフローの実行やサーバー管理を完全に自動化し、他のシステムと連携させることが可能です。

具体的には、以下のことができます。

- 外部からの実行: BIツールや別システムの操作をきっかけに、Alteryxのデータ更新などを自動で実行する。

- 管理作業の自動化: ワークフローのアップロードやスケジュール設定といった、

Alteryx Serverの管理タスク自体を自動化する。

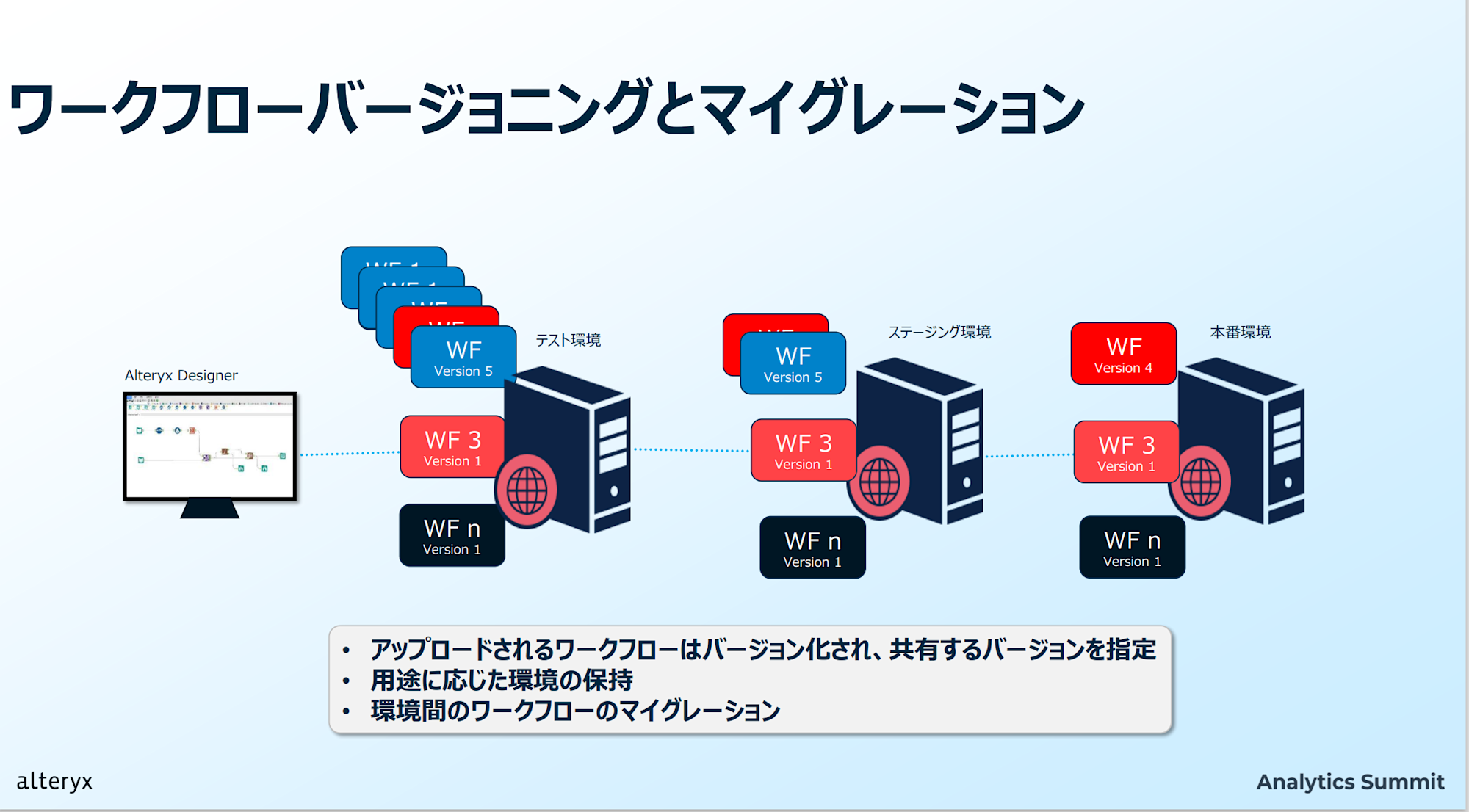

ワークフローバージョニングとマイグレーション

Alteryx Serverでは、「テスト → ステージング → 本番」といった段階的な環境を構築できます。

これにより、開発したワークフローの品質を段階的に確認しながら、安全に本番環境へ展開(マイグレーション)できます。

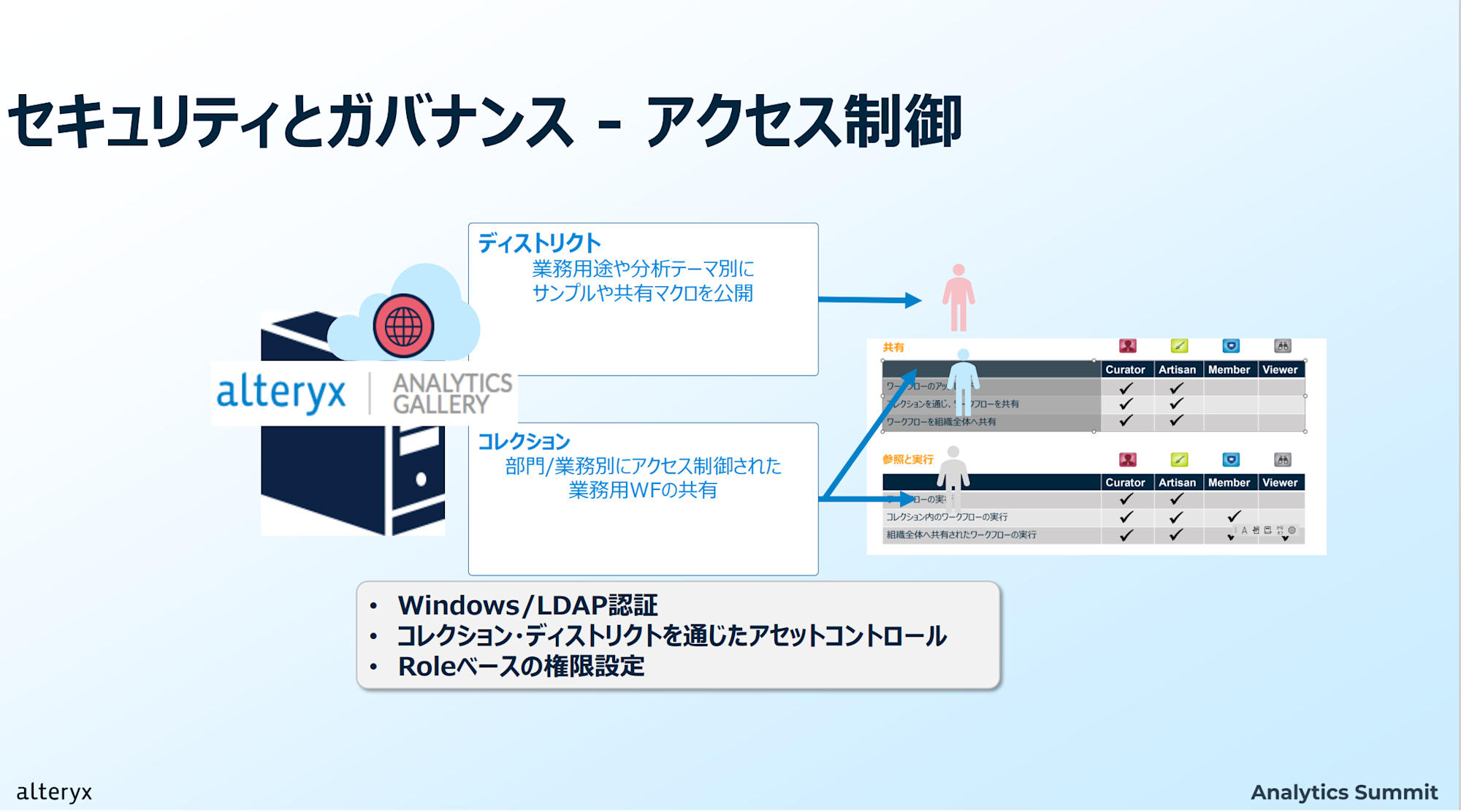

セキュリティとガバナンス

アクセス制御

Alteryx Serverは、アクセスコントロールの仕組みが付与されているのでRoleベースの権限設定が可能です。

監査証跡

Alteryx Serverは、サーバー上で行われたほぼ全ての操作を監査ログとして記録し、ガバナンスとセキュリティを確保します。

接続情報の管理・共有

Alteryx Serverでは、データベースなどの接続情報をサーバーで一元管理し、安全に共有できます。

データリネージュ

Alteryx Serverのデータリネージ機能は、ワークフローにおけるデータの流れ(入力元と出力先)を自動で追跡します。

この追跡情報は、Collibraのような外部のデータカタログ製品に自動連携でき、組織全体でデータの流れを可視化するのに役立ちます。

最後に

いかがでしたでしょうか。

Alteryx Designerの利活用が進んで、利用ユーザーが増えてきたタイミングで起こる課題とその解決策が提案されていました。

Alteryx Serverと連携することで組織的に利活用の最大化が出来ると生産性が向上するのではないかと講演を聞いて感じ、全社的なDXを補助するツールだと思いました。

この記事が参考になれば幸いです。