【セッションレポート】 日常を侵蝕するゲームの作り方 ~ARGのゲーム設計~ #CEDEC2025

登壇者: 石川 淳一 (有限会社エレメンツ)、清木 昌 (IGDA日本)

日時: 2025 年 7 月 23 日 (水) 09:30 ~ 10:30

会場: CEDEC2025 第 7 会場

カテゴリ: GD (ゲームデザイン) | レギュラーセッション | 公募

概要

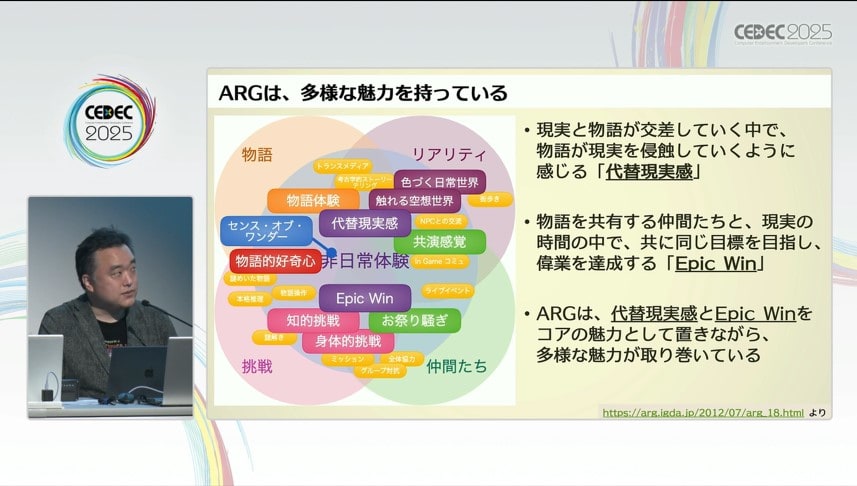

本セッションでは、ARG (Alternate Reality Game) をどのように設計し、現実世界と接続された体験として成立させるかについて解説されました。ARG は一般的なビデオゲームとは異なり、現実のメディアや空間をゲームに取り込みながら進行します。そのため、物語設計・プレイヤーとの関係構築・技術的な実装方法において、独特の発想と注意が必要になります。

登壇者は、ARG という語に対して「代替現実ゲーム」という訳語ではなく、「日常侵蝕ゲーム」という表現を用いました。これは、プレイヤーの日常に入り込み、現実と虚構の境界を曖昧にする体験設計の本質を表現する意図によるものです。

セッションでは、ARG の特徴や開発上の留意点に加えて、プレイヤー行動の予測と制御、SNS との相性、双方向性の設計、アンチパターンの回避など、具体的な事例に基づいた知見が共有されました。ARG に取り組もうとする開発者にとって、企画の初動における実践的な指針となる内容でした。

設計と運用の原則を理解する

ARG の設計において最も重要なのは、プレイヤーがゲームであることを意識しないまま参加できる環境を整えることです。ARG は、現実世界を土台に構築されるゲームであるため、あらかじめ用意された UI や明示的な操作説明といった、一般的なビデオゲームの枠組みは存在しません。その分、ゲームとして機能するためには、あらゆる要素を設計の対象として捉え直す必要があります。

特に重要となるのが、プレイヤーの行動が設計の想定を超えてくるという前提を持つことです。ARG の参加者は、正解のルートを探索するだけでなく、善意から運営側に大量のリプライを送ったり、SNS 上で行動を共有したりと、さまざまなかたちでゲーム世界に影響を及ぼします。設計者は、こうした「予定外」の行動に対して、事前に許容範囲を定めておき、必要であれば即座に介入できる体制を整える必要があります。

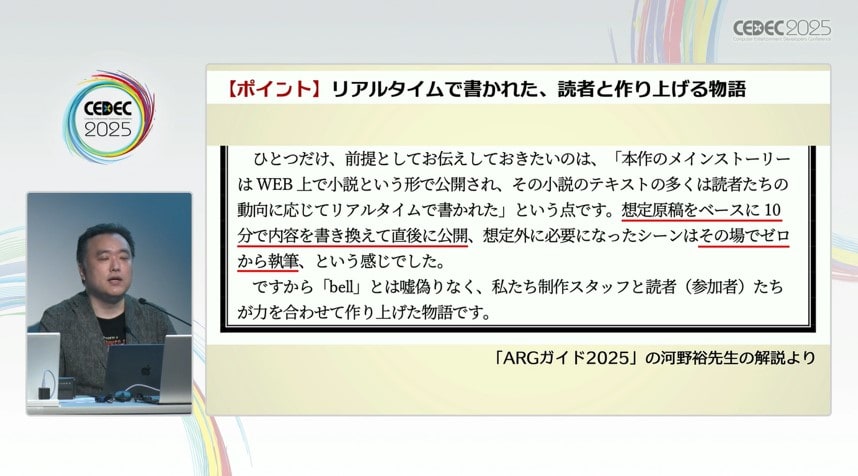

また、ARG においては、物語をあらかじめ完結させておくのではなく、プレイヤーの反応に応じて柔軟に更新することが求められます。登壇者はこの点について、「読者が取ったリアクションをただちに反映していく」という姿勢が重要であると強調していました。これは、ゲームのシナリオを一方通行で届けるのではなく、能動的に構造を変えていくことで、現実と地続きの物語体験を成立させるという考え方に基づいています。

実例から学ぶ

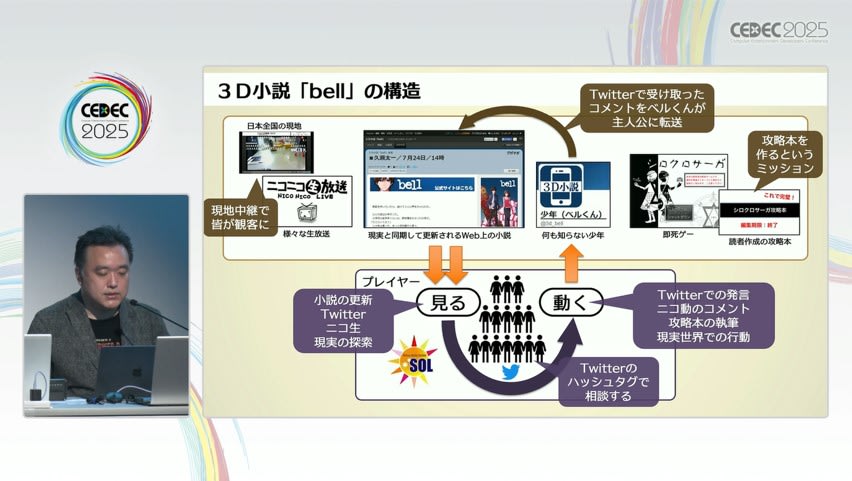

本セッションでは、代表的な実例として「3D 小説 BELL」が紹介されました。この作品は、現実と物語が同期しながら進行するインタラクティブな小説であり、ARG に求められる構造や設計思想を具体的に体現していました。

「3D 小説 BELL」は、Web 上で展開される小説を軸に、プレイヤーが読者として物語に参加し、Twitter などを通じて登場人物に対して働きかけることで展開が変化していく構造を採用していました。注目すべきは、読者の行動がただちに物語に反映されていく点です。運営側が想定していた展開に固定するのではなく、リアルタイムに受け取った反応をもとに物語を調整しながら進めるという方針がとられていました。

こうした構造は、ARG においてプレイヤーの自由な行動を許容し、作品の設計を「完結した物語」ではなく「更新され続ける環境」として扱う必要があることを示しています。たとえば、登壇者が指摘した「プレイヤーが善意で大量にリプライを送る」といった事象も、行動の抑制ではなく、あらかじめ設計に組み込むべきものとして扱われます。反応が予測不能であることを前提に設計するという視点が強調されました。

また、ARG は一度構造を組み上げてしまえば、他の文脈へ横展開しやすいという特性もあります。技術やメディアの選定が本質なのではなく、それをどう構成し、どのように現実とつなげるかが設計の核心であるという点が指摘されました。ARG の面白さは、ある特定のメディアやシステムを使うことではなく、「日常をどう侵蝕するか」というアイデアそのものにあると整理されていました。

プレイヤーの反応が物語を駆動する仕組みや、制御不能な状況すらも設計に取り込む柔軟さは、ARG ならではの運用観点です。「3D 小説 BELL」は、そのような ARG の設計思想を、明確なかたちで実践していた事例であるといえます。

まとめ

ARG (Alternate Reality Game) は、現実世界を土台として設計されるゲーム体験であり、日常に介入し、虚構と現実の境界を曖昧にすることを目的としています。本セッションでは、そうした ARG を「日常侵蝕ゲーム」と捉え、従来のビデオゲームとは異なる構造と視点で設計する必要性が示されました。プレイヤーの行動を制御するのではなく、それを予測困難な要素として設計に取り込み、柔軟に対応できる体制をあらかじめ整えることが求められます。

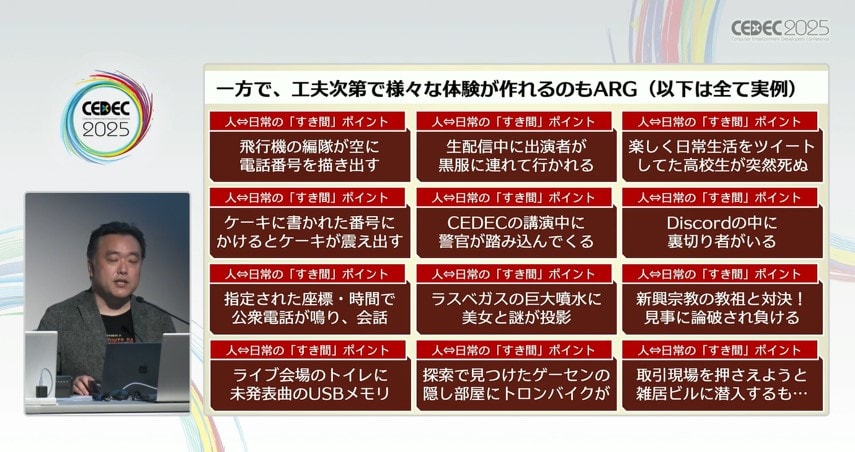

ARG は特定の手法に縛られず、「人⇔日常の『すき間』ポイントをどう発見するか」という発想のほうが重視されるジャンルです。実例として紹介された「3D 小説 BELL」では、読者の反応が即座に物語へ反映される設計がとられ、ARG におけるインタラクティブ性と即時性の重要性が具体的に示されました。今後 ARG を企画・設計するうえでは、プレイヤーと現実の関係性をどのように再構成するかという視点が不可欠になるでしょう。