【セッションレポート】 戦い続けるための自動化技術~テクニカルサウンドチームの取り組み #CEDEC2025

登壇者: 髙橋 みなも (株式会社バンダイナムコスタジオ)、 中西 哲一 (株式会社バンダイナムコスタジオ)、 木幡 周治 (株式会社Prismaton)

日時: 2025 年 7 月 22 日 (火) 18:00 ~ 19:00

会場: CEDEC2025 第 6 会場

カテゴリ: SND (サウンド) | レギュラーセッション | 公募

概要

ゲーム開発におけるサウンド制作は、演出や操作フィードバックなど多くの面で重要な役割を担っています。その一方で、音響に関わる多くの作業は現在も手作業に依存しており、膨大な工数と属人性が課題とされています。特に、ボイス音量の整音や空間音響の調整といった工程は、経験に基づく判断が必要となる場面が多く、制作リソースの多くが割かれています。

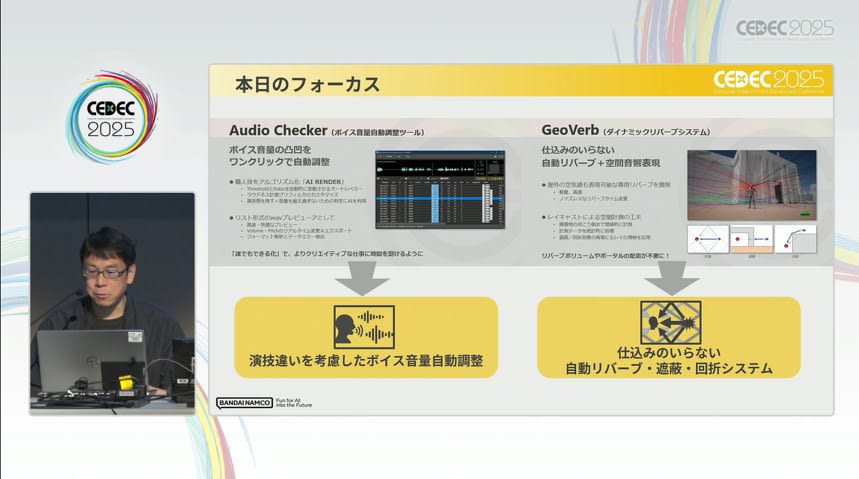

こうした課題に対して、バンダイナムコスタジオではテクニカルサウンドチームを中心に、制作ワークフローの効率化と自動化を推進しています。本セッションでは、近年の取り組みの中から代表的な2つの事例が紹介されました。

- 演技のニュアンスを維持したまま聴感上の音量を自動で調整するツール (Audio Checker) の開発

- 事前の手作業による設定を不要とする空間音響再現システム (GeoVerb) の構築

いずれの取り組みも、単なる省力化にとどまらず、クリエイティブな判断や表現の自由度を損なうことなく、サウンド制作の持続可能性を高めることを目指しています。

音量調整自動化の取り組み

ボイス収録が大規模化する中で、個別のファイルに対して手動で音量を整える作業は大きな負担となっています。ラウドネス値を揃えるだけでは、演技の強弱や話者ごとの音質差により聴感上の違和感が残るため、実際の開発現場ではファイルごとの微調整が繰り返されるのが通例です。このような作業はクリエイティブとは言い難く、テクニカルサウンドチームではこれを自動化することを目指しました。

まず、整音対象となるボイスファイル群に対し、ラウドネス補正を実施しますが、その前段階として「プリ EQ (前処理イコライザー)」を挿入しています。これは、聴感に基づく調整を再現するためのもので、特定の帯域を持ち上げることで音声の明瞭度を強調し、機械的なラウドネス指標と聴感の乖離を埋める役割を果たしています。

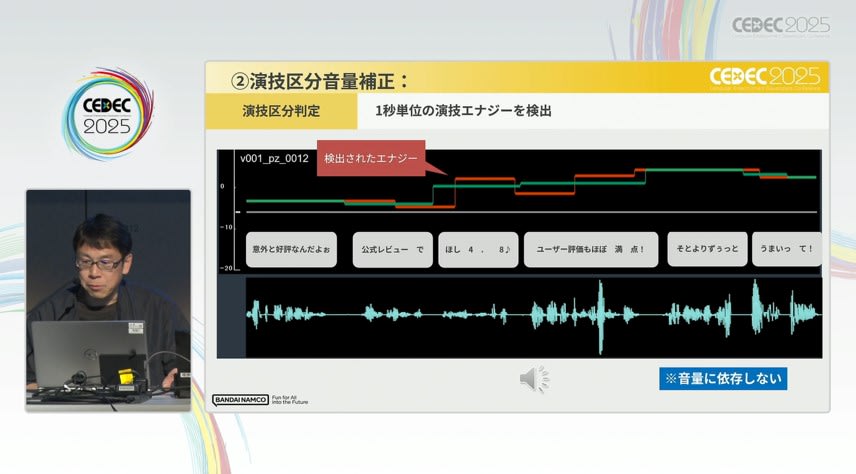

加えて、演技の傾向に応じた処理も導入されています。具体的には、ボイスファイルの音量変化パターンから演技の種類を推定し、それに基づいて補正アルゴリズムのパラメータを調整します。この際、単純な RMS 値ではなく、エナジー値に近い指標を用いることで、音量の絶対値に依存しない判定が可能になっています。

また、ファイル単位でのダイナミックレンジ制御も行われています。過度なコンプレッションを避けつつ、音割れや過小音量を防ぐための安全フィルタを実装し、最終的な音声出力が配信・ゲーム内再生に耐える品質となるよう配慮されています。

実際の運用においては、あるゲームタイトルにおいて自動処理済みファイルの 99.8% が QA 基準を通過したという実績が報告されました。一方で、サウンドクリエイター自身が再チェックした場合の「許容感覚」は約 95% とされており、技術的な合格率と感性的な納得感の間には一定の乖離も残されています。この点については、今後の補正ロジックや学習データの拡充によってさらなる精度向上が期待されます。

空間音響表現の自動化

近年のゲーム開発では、ステージの広大化や複雑化、建物や地形の破壊要素、さらにはユーザー生成コンテンツ (UGC) など、サウンド環境の変化に動的に対応することが求められています。従来は、遮蔽物やリバーブポイントを手作業で仕込むことによって空間音響を表現していましたが、これらの方式は拡張性と保守性に限界がありました。

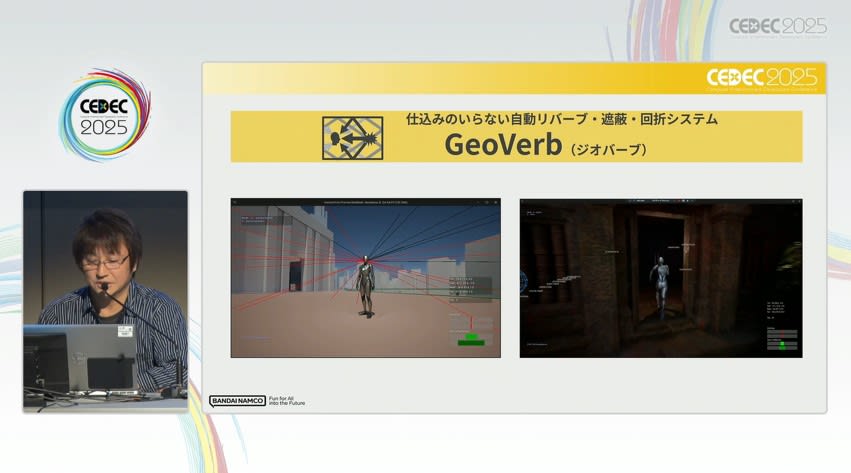

テクニカルサウンドチームでは、この課題に対する現実的なソリューションとして、GeoVerb と呼ばれる空間音響処理システムを構築しました。GeoVerb は、プレイヤー周辺のジオメトリ情報をリアルタイムに解析し、自動的に適切なリバーブ、遮蔽、回折処理を行う仕組みです。

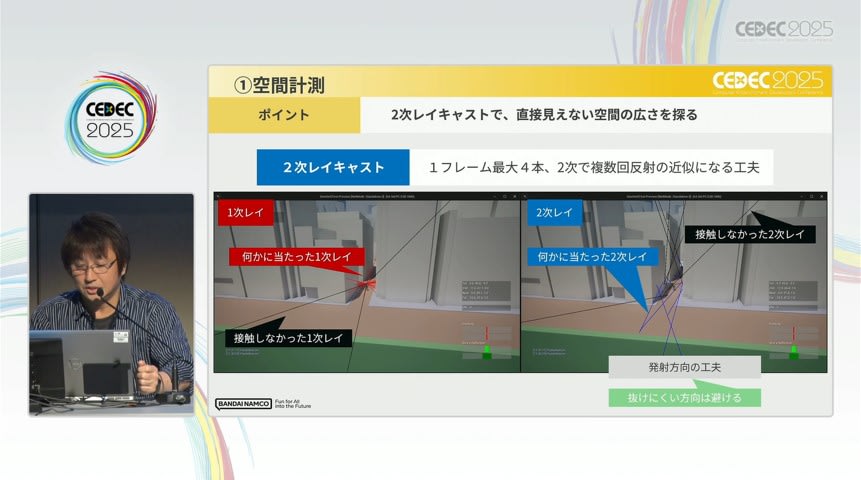

リバーブの空間計測には、2段階のレイキャストが用いられています。一次レイキャストでは、水平方向に密度の高いランダム分布で空間に向けて放射を行い、上下方向への情報量偏重を回避します。次に、壁に到達したレイの反射方向を再度追跡することで、二次レイキャストを実施します。これにより、壁に囲まれた狭い空間でも有効な音響情報を取得できます。

リバーブ処理そのものには、D-1 Reverb と呼ばれるアルゴリズムが用いられています。これは、複数のモジュレーションによる時間的なゆらぎと、オールパスフィルタ (APF) による拡散効果を組み合わせたもので、自然かつ立体的な響きを実現しています。さらに、出力は 8ch サラウンドに対応しており、プレイヤーが回転した際にも音の方向感が失われないよう設計されています。

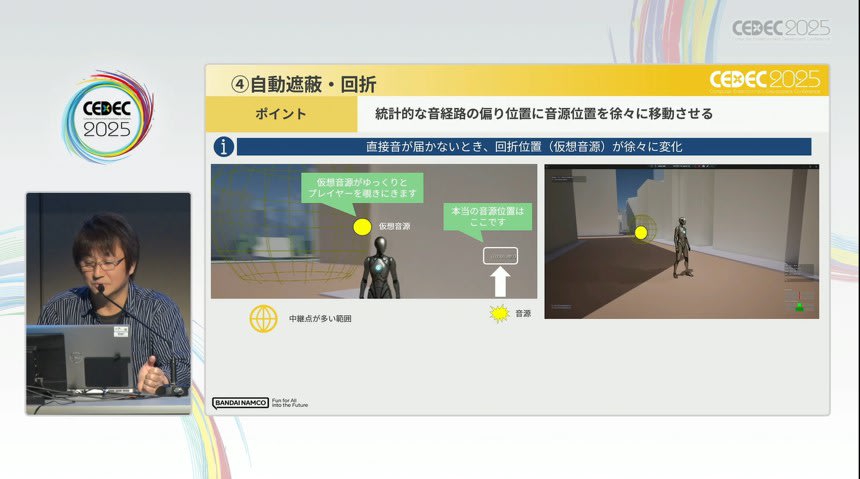

遮蔽や回折に関しては、音源とリスナーの間に遮蔽物が存在する場合に、仮想音源を間接的にプレイヤーに向かわせるような補完処理が行われます。特に、プレイヤーの近傍にあるオブジェクトについては、更新頻度を高く保つことで処理の精度を維持しています。

また、屋外と屋内の音の区別についても独自のアプローチが取られています。明示的な「屋外・屋内スイッチ」は使用せず、音源の位置が建物の開口部を通じてずれるように制御されています。これにより、窓やドア越しの音の聞こえ方など、より自然で動的な環境音表現が可能となっています。

このように、GeoVerb は従来の手作業による空間音響設計を不要とし、設計工数を削減しながらも表現力の高い音響演出を提供できる仕組みとなっています。

まとめと今後の展望

本セッションでは、バンダイナムコスタジオのテクニカルサウンドチームによる2つの自動化事例が紹介されました。1つは、演技のニュアンスを保ちつつ聴感上の音量を揃える音声整音アルゴリズムの開発です。プリ EQ や演技判定による補正、ダイナミックレンジ制御などを組み合わせ、実運用で高い品質を実現しました。もう1つは、手作業の仕込みを不要とする空間音響システム GeoVerb の構築であり、リアルタイムの空間計測と自然なリバーブ・遮蔽・回折表現を可能としています。

これらの取り組みは、属人化した作業の自動化を通じて、制作リソースを創造的な領域へ振り向けることを目指すものです。今後は、さらに高度な判断を支える AI 技術の活用や、開発現場への広範な展開が期待されます。音響制作の持続可能性を支える基盤として、こうした技術は今後のゲーム開発において重要な役割を担っていくでしょう。