【セッションレポート】 小規模開発スタジオでのユーザーテスト活用事例 #CEDEC2025

登壇者: 紺野 拓郎 (株式会社ボーカゲームスタジオ)

日時: 2025 年 7 月 24 日 (木) 18:30 ~ 18:55

会場: CEDEC2025 第 5 会場

カテゴリ: PRD (プロダクション) | ショートセッション | 公募

概要

本セッションでは、株式会社ボーカゲームスタジオにおけるユーザーテスト(以下、UT)の導入・運用事例として、同社の開発タイトル『野狗子: Slitterhead』における取り組みが紹介されました。小規模スタジオかつ限られた予算の中でも、UT を効果的に活用するためにどのような工夫がなされたのか、また、実施を通じてどのような教訓やチーム内の意識変化が得られたのか解説されました。

UT の現状

登壇者はまず、日本のゲーム開発における UT の位置づけについて、長年の経験に基づいた課題意識を述べました。開発者側に「UT は否定される場」 「費用がかかる割に得るものが少ない」といったネガティブなイメージが根強く存在していることに触れ、これは UT が正しく設計・運用されていないケースに起因することが多いと指摘しました。

また、UT を一度きりで終えてしまうケースが多く、その結果、「どの改善が効果的だったのか」が検証されずに終わってしまうという問題点も挙げられました。セッションではこれを「意味のなかった UT」と呼び、イテレーションを伴わない UT は、本質的な改善に結びつかないというメッセージが強調されました。

実践と学び

ボーカゲームスタジオは『野狗子: Slitterhead』の開発にあたって、 2022 年から約 2 年にわたり、 UT を継続的に開発工程へと組み込んできました。

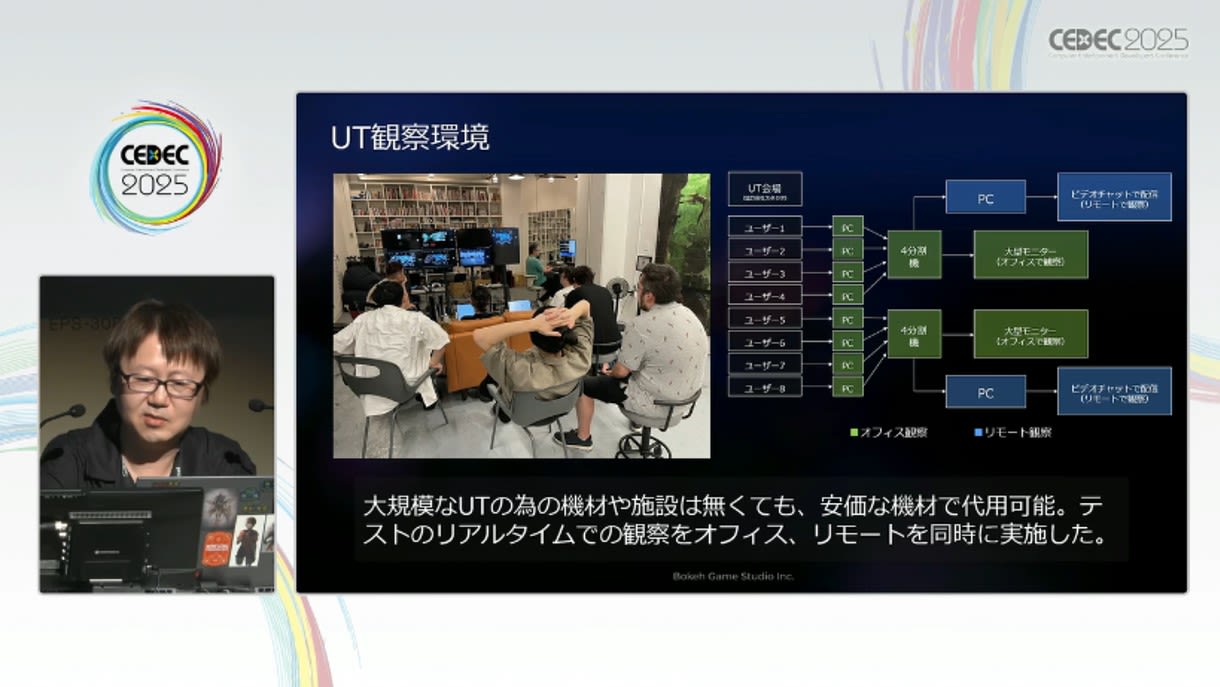

予算上の制約から、調査の中心は定性調査とし、社内 QA スタッフによる協力を得ながら、UT 環境の構築に注力しました。特に印象的だったのは、ノンバイアスで実施するという取り決めを徹底することで、限られた条件下でも有意義なフィードバックを引き出そうとした工夫です。また、調査結果を単に確認して終わるのではなく、その後の開発に実装 → 再確認という小さなイテレーションループを回す体制を整え、UT が一過性のイベントに終わらないようにした点も重要です。

結果として低コストで製品のブラッシュアップを達成することができ、限られたリソースの中でも設計と運用の工夫次第で UT が十分に機能するという手ごたえが得られました。

まとめ

本セッションは、「予算や人員が限られていても、 UT は設計次第で効果を発揮する」という実践的な知見に満ちていました。特に「一度きりで終わらせない」 「ノンバイアスを意識した設計」 「小さなイテレーションを積み重ねる」といった考え方は、UT に悩む多くの開発現場にとって指針となるでしょう。ユーザーの声を開発の一部として取り込むことは、たとえ小さなチームであっても可能です。そのためには、やみくもな導入ではなく、目的に応じた設計とチームの理解が必要であることを改めて実感させるセッションでした。