【データマネジメント】メタデータ管理活動のポイントはカタログツールではないという話

データ事業本部の川中子(かわなご)です。

最近「データマネジメント 仕組みづくりの教科書」という書籍を拝読しました。

DMBOKにおけるデータマネジメントの理論を実践向けに具体化されたような内容になっていて、

業務担当者、基盤管理者、経営者それぞれの立場が考慮されている分かりやすい書籍でした。

データマネジメントの認識合わせのために、チーム全員で読むのもよいと思います。

今回は、その中でもメタデータ管理の活動について、私なりに学んだことを整理してみました。

なおこの記事は、書籍の詳細な解説ではないのであらかじめご了承ください。

メタデータ管理とは何か

メタデータ管理はよく図書館で例えられることが多いと思いますが、

今回取り上げている書籍の中では大型書店に例えられていました。

筆者がよく訪れる東京・池袋の大型書店は、地下1階から地上9階までビル一棟が丸ごと書店となっており、

この書店に心当たりしかないのは置いておいて、例え話にとても共感できました。

書店はとても広く、並べられている書籍も大量にあるんですが、

目当ての本を探すのに困ったことも、店員さんに助けを求めたこともありませんでした。

それは書籍のジャンルごとにフロアが明確に別れていて、

正確なカテゴリー分類が本棚に表示される、つまりメタデータ管理のおかげです。

データ管理も同じで、膨大なデータの中から効率的に目的のデータを見つけるためには、

必要な情報を適切に整理してユーザーに公開することで、検索性を大幅に向上させてくれます。

メタデータ管理の前提

データガバナンス体制の確立

メタデータ管理を成功させるには、しっかりとしたデータガバナンス体制が必要不可欠です。

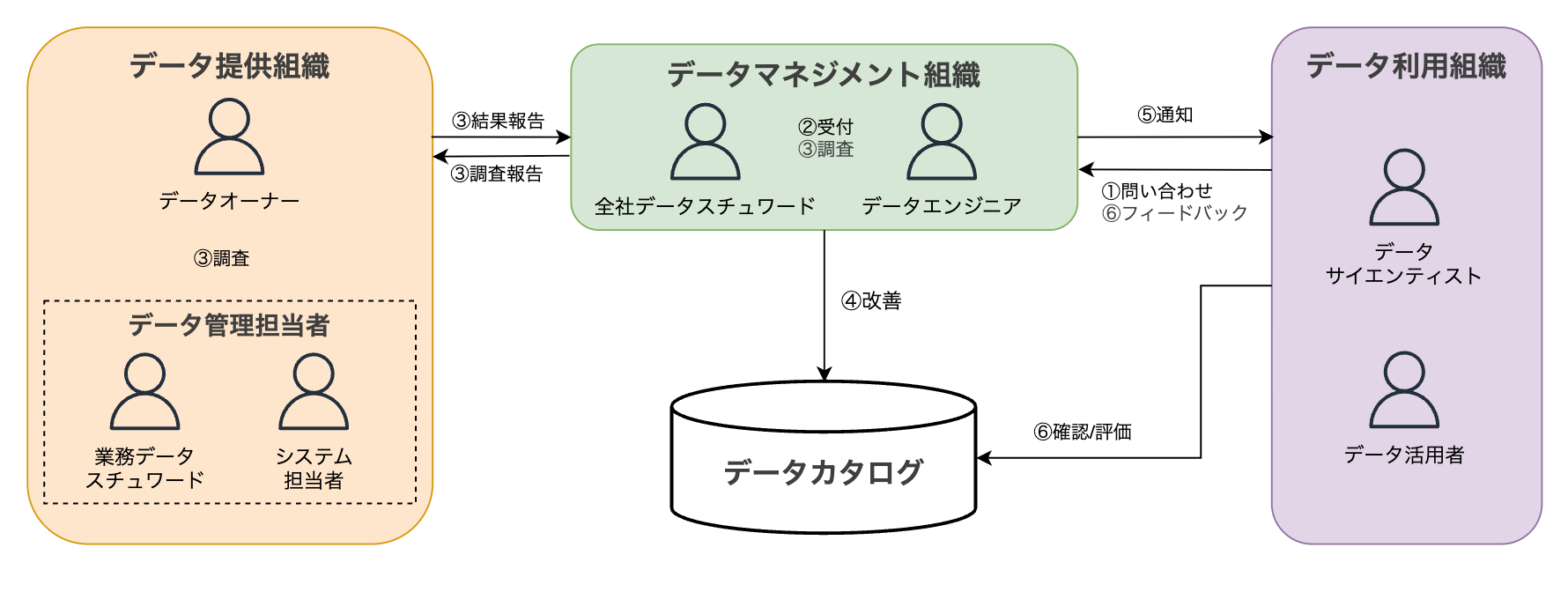

品質やセキュリティなど、どの領域においても以下の組織構造が基盤となります。

- データガバナンス組織:強い権限を持って全体統括や方針策定などを担う

- データマネジメント組織:カタログの運用管理、利用者・提供者間の橋渡しを行う

- データ提供組織:メタデータを提供し、提供するデータの品質責任を負う

- データ利用組織:メタデータの利用や問い合わせ・フィードバックを行う

完璧を求めない

書籍の中で度々強調されていた 「完璧を求めない」 という考え方が印象的でした。

この表現はメタデータに限らず、データマネジメントの話全体で何度も説明されています。

「どうせ高いツールを使うなら、完璧なメタデータ提供を目指すべきだ」

こういった完璧志向の考えは、ツール導入を判断した担当者側の視点に過ぎません。

このような理想論をベースに運用を始めると、途中で挫折するケースはよく耳にします。

データマネジメント活動ではシステムで解決できる点もありますが、

継続的に人が考え、泥臭く手を動かしながら改善しなければいけない点が多く存在します。

そのため よりビジネスへの影響度が高いものに絞って活動を進めることが大切 です。

メタデータ管理においては、経営判断において影響度の高いデータを対象にしたり、

分析やデータ検索にて必須レベルのメタデータ収集から始めるのが良さそうです。

メタデータ管理実践のポイント

管理対象のメタデータ分類について

メタデータ管理の活動では、設計段階で管理対象のメタデータを選定します。

DMBOKにおいてメタデータは以下の3つに分類されています。

| 分類 | 概要 |

|---|---|

| ビジネスメタデータ | 業務に関するメタデータ |

| テクニカルメタデータ | ITに関するメタデータ |

| オペレーショナルメタデータ | システム運用の過程で生成される、 データの処理やアクセスに関するデータ |

実際私はDMBOKにおける上記のようなメタデータの定義を見た時に、

「オペレーショナルは運用に関わるメタデータかぁ」 とふわふわな理解をしていました。

書籍ではメタデータをより詳細化し、以下の4つのカテゴリーに分類していました。

| 分類 | 概要 |

|---|---|

| ビジネスメタデータ | データがビジネスの世界で 「何を意味するのか」 を説明する |

| アプリケーションメタデータ | データがシステムの世界で 「どのように表現されているか」 を説明する |

| セキュリティメタデータ | データへのアクセスに関する 「誰が、どこまで利用できるか」 を定める |

| 品質メタデータ | データの 「信頼性」 を客観的に示す |

こちらの表現のほうが、活動の序盤で管理対象のメタデータを定義する際に、

「セキュリティの観点、品質管理の観点でそれぞれどんなメタデータが必要か」 という

視点をチームの共通意識で持ちやすいように感じました。

管理対象とするメタデータの選定について

カタログツールを利用する場合、先程の分類におけるアプリケーションメタデータについては、

取り込み対象としているデータから自動的に取得してくれることが多いと思います。

一方その他のメタデータについては、基本的に データ提供時の手動設定が必要 です。

「あれば便利」「いつか使う」といって大量のメタデータ入力をルール化してしまうと、

データ提供側の負担が大きくなることで登録されるメタデータの品質が低下してしまいます。

そのような事態を避けるためにも、利用者側が使いたいメタデータをしっかりと把握し、

データ提供側の負担も考慮したうえで、管理対象のメタデータを決定する必要があります。

継続的な改善プロセス

メタデータを公開した後、改善のプロセスは以下のような流れで進みます。

- データ利用組織からデータマネジメント組織にメタデータに関する問い合わせを行う

- 全社データスチュワードは必要に応じてデータ提供組織に協力を仰ぎ、調査対応を行う

- 全社データスチュワードはカタログをあるべき状態に改善し、データ利用組織に周知する

- データ利用組織は改善内容を評価し、データマネジメント組織にフィードバックを行う

上記のような問い合わせやフィードバックには、業務上の様々な背景があることが多く、

困り事のニュアンスを言葉で伝えるためにも、データスチュワードの存在は大きいと思います。

ただ 「このメタデータの入力の品質が低いので改善してください」 ではなく、

「なぜそのメタデータの入力が難しいのか」を理解してくれる人 がいると、

入力作業を担当するデータ提供組織側の人間は協力しやすいですよね。

カタログの利用を社内に浸透させるために

データ提供者側の動機づけ

手動での入力が必要なビジネスメタデータなどはどうしても負担になりやすいため、

入力することで得られるメリットを提示してあげることが大切です。

書籍では、「利用者からのデータに関する問い合わせへの対応が大幅に削減できる」を

データ提供側へのメリットとして伝える例が紹介されていました。

個人的には、メタデータの入力作業が社内の価値創造に繋がっている実感 を持てたり、

正確な 入力作業が社内の評価に繋がる仕組み なども動機づけに有効だと考えています。

- メタデータ登録に入力実施者の項目を追加し、入力作業の完全性や正確性を評価する

- データ利用状況を提供者側にも公開し、提供したデータが活用されている実感を持ってもらう

- データ活用が成果に繋がった場合、そのデータを提供しているチームも社内で称賛する

便利なカタログツールの利用によって自動化できる点が増える分、

よりデータの提供者や利用者の気持ちに寄り添う活動が大切 だと感じました。

その上でもやはり橋渡し役を担う全社スチュワードのロールが重要になりますね。

利用状況の正確な評価

正確な評価をしなければ、ツールを導入しただけでいつかは形骸化してしまいます。

書籍では 問い合わせ件数やカタログの検索回数をKPIに設定する方法 が紹介されています。

ただし、表面上はカタログツールの検索回数が増えている場合でも、

もしかしたら検索性が悪いために、非効率な検索を繰り返している可能性もあります。

ツールによって算出される数値を使ったシステム的な評価ももちろん重要ですが、

ヒアリングを通して実際の利用者の声を聞く活動も同じくらい重要 になりますね。

さいごに

改めて個人的に学んだこと、感じたことをまとめてみます。

①データマネジメントの基礎は明確なガバナンス体制

継続的な改善活動が必須のため、各活動における責任の所在が明確でないといけません。

責任を課すだけでなく、正しく評価することも重要 だと感じました。

②目的はあくまでもデータから価値を創出すること

メタデータ管理の領域では特に、ツールとしてのカタログに目が行きやすいと感じます。

ツールの有効活用を目的とせず、より価値を生み出すデータ活用環境のために、

データを効率良く安全に探す目印としてメタデータを設計する 考え方が大事だと感じました。

③メタデータ管理はどこまでも人による活動が中心

基盤構築を担うデータエンジニアの視点だとどうしても、

各カタログツール間の機能比較などに目が向いていたことに気が付きました。

実際は各立場の人たちの日々の積み重ねや、緻密なコミュニケーションによる、

想像以上に地道な人の手によって行われる活動 であることが分かりました。

中でも特に、メタデータ入力などの負担が大きくなりやすい

データ提供側をいかに気持ちよく巻き込むかが勝負 だと思います。

普段あまり書かない非技術系のブログになりました。

タイミングがあれば、他の章についても記事にしたいと思います。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

最後まで記事を閲覧頂きありがとうございました。