![[アップデート]Reserved InstancesとSavings Plansの共有設定にてグループ共有が使えるようになりました](https://images.ctfassets.net/ct0aopd36mqt/wp-thumbnail-087a40ad7b16604f2c273f4fd509e6f4/f1164e069a1860302882ecdc3fdfcafc/savings-plans?w=3840&fm=webp)

[アップデート]Reserved InstancesとSavings Plansの共有設定にてグループ共有が使えるようになりました

こんにちは。クラウド事業本部の木村です。

2025年11月19日にアップデートが公開されまして、Organizations内でのReserved Instances(RI)とSavings Plans(SP)の共有方法に新しい選択肢が追加されました。

これまでアカウント単位でしか制御できなかった共有設定がグループ単位で制御できるようになり、より柔軟な運用が可能になりました。

アップデート内容について

これまでの課題

RI/SPはアカウント単位で共有設定を有効化/無効化するしかできませんでした。

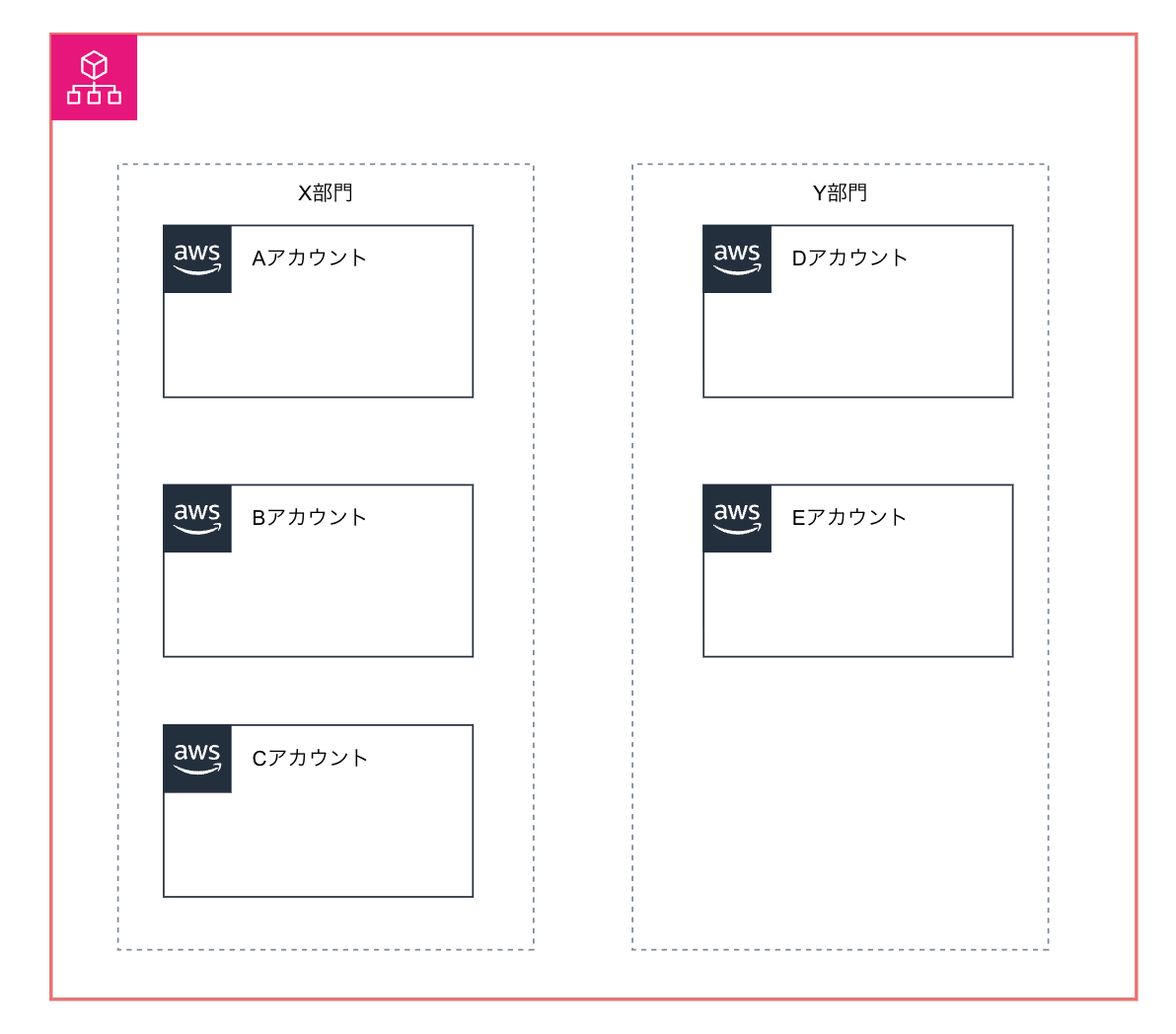

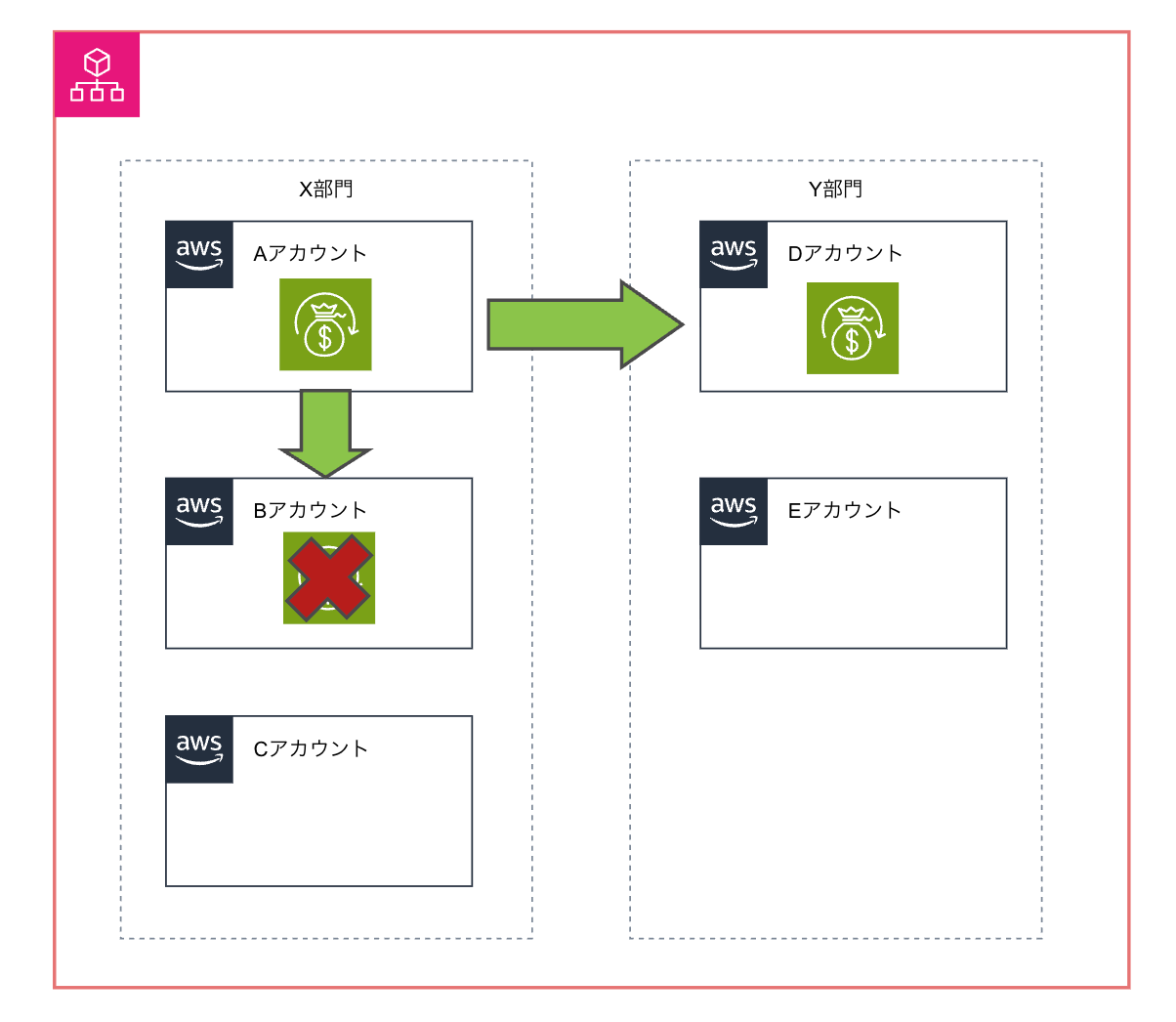

そのため組織全体の利益を優先させるために共有設定を全体でONにした場合、以下のような問題が発生していました。例えば、Organizations内に以下のようにアカウントがある場合、X部門のAアカウントで購入されたRI/SPの余剰分が、Y部門のDアカウントに適用されてしまい、同じX部門のBアカウント・Cアカウントに適用されないケースがありました。

これはRI/SPを購入したアカウント内で適用しきれなかったリソースがある場合は、共有設定が有効化されているOrganizations内の計算された削減額が最も大きいアカウントが優先して適用されるためです。

参考: AWS公式ドキュメントより

"Savings Plans first apply usage in the purchasing account, and if there are any unused hourly commitments, the Savings Plans automatically applies them to other accounts in the organization that have sharing turned on. Accounts with the largest calculated savings are prioritized."

出典: Reserved Instances and Savings Plans discount sharing - AWS Billing

このように組織全体でコストメリットを優先しようと全体で共有設定を有効化していると、X部門で買っているRI/SPがY部門に適用されていてX部門の予算でY部門のリソースを賄うという事態が起きていました。

アップデートで登場したグループ共有について

今回のアップデートでCost Categoriesを使ってでアカウントをグループ化できるようになりました。

グループ単位でRI/SPの共有を制御可能になり、3つの共有モードから選択できます。

- Open Sharing(従来と同じ)

- 組織全体で余剰分を共有します。

- 従来と同じくアカウントで余剰があった場合には組織内の割引率の高いアカウント順に適用されます。

- Prioritized Sharing Group(優先共有)

- 余剰分はグループ内で優先的に適用されるようになります。

- グループ内で余剰分が出た場合においては組織全体に共有されます。

- Restricted Sharing Group(制限共有)

- 余剰分はグループ内のみで利用されるようになります。

- グループ内で余剰があってもグループ外には共有されません。

この今回追加された優先共有と制限共有を利用することによって、部門のアカウントに優先的または排他的に適用できるようになりました!

注意点:組織全体でのコスト増の可能性

一点注意が必要な点として、今まで全体で余剰分を共有していた場合は今回追加されたグループ共有を設定することで組織全体での効率的な適用がなされなくなるため、組織全体でのコストは増加する可能性があります。

例えば優先共有の設定でも、これまで余剰分については40%程度の割引を受けていたにもかかわらず、部門内で先に適用を行うために5%程度の割引にしかならないリソースに適用してしまうといったケースが考えられます。

今回のアップデートを活用できそうな組織例

今回のアップデートを適用することで、何かしらのメリットがある例を2例程紹介させていただきます。

例1:組織内に2部門以上あり、予算の関係上共有をオフにしていた場合

こちらで想定しているのは、部門の予算管理が厳格でありRI/SPの共有を別部門に行うことができなかったケースになります。

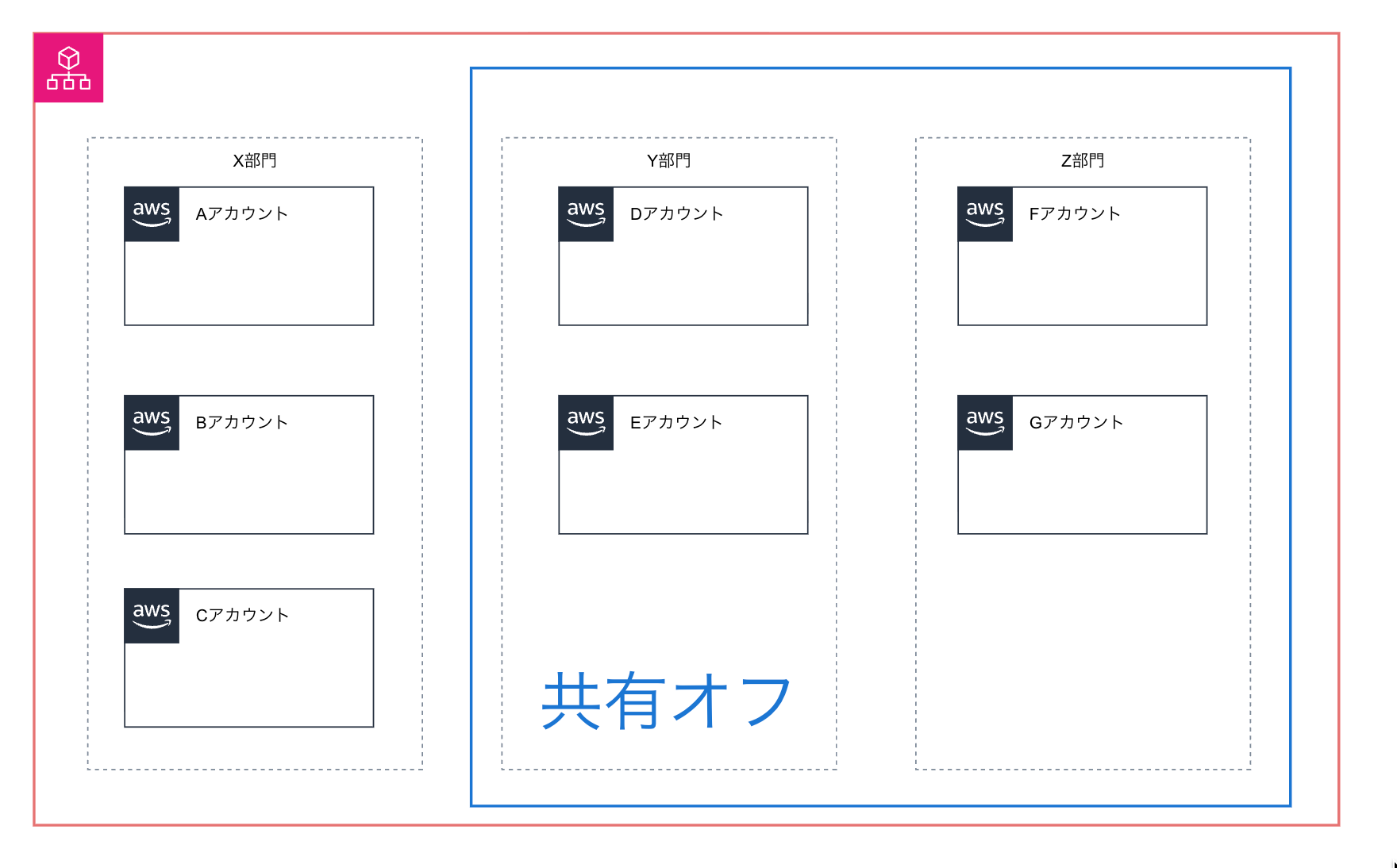

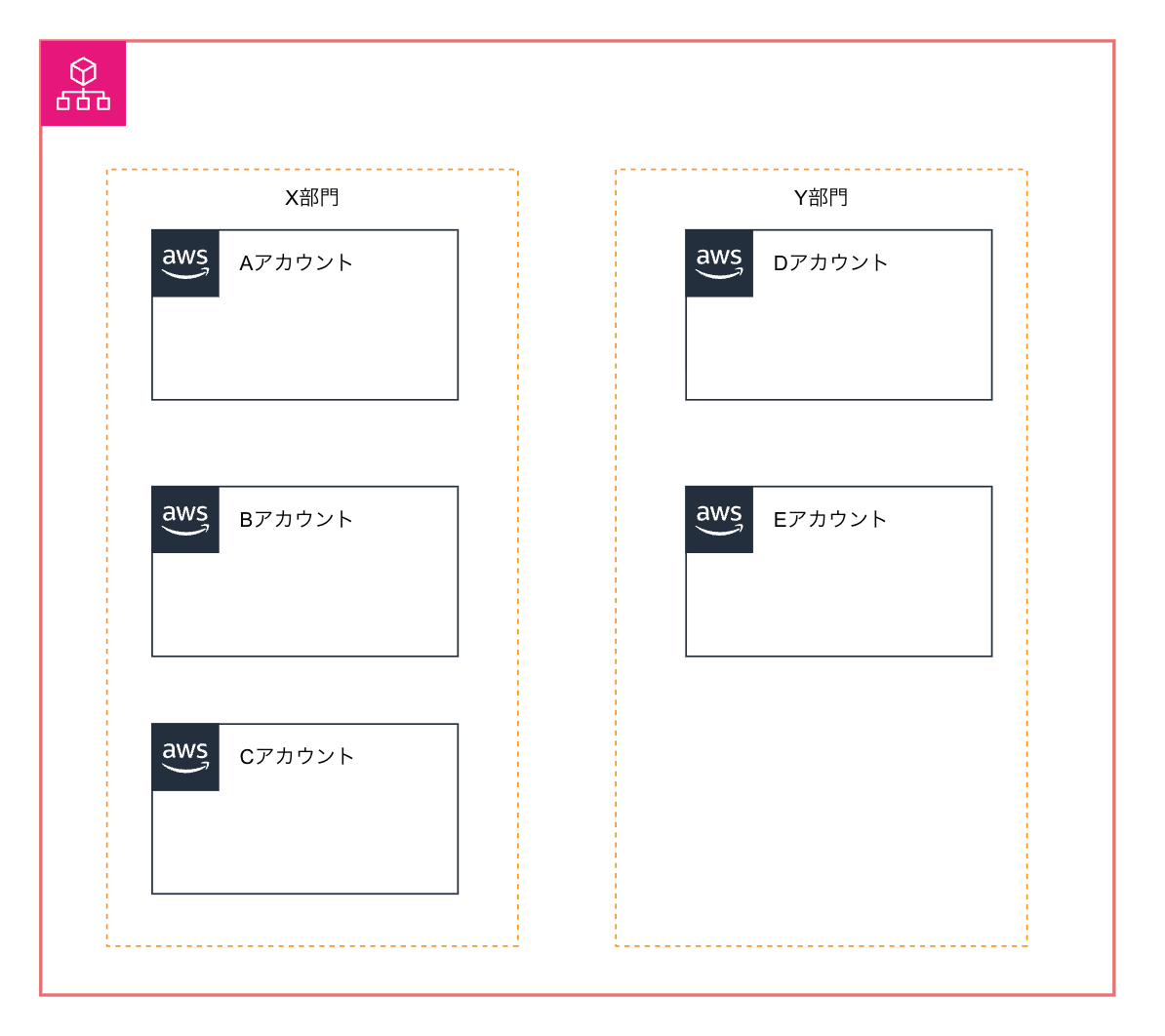

既存の設定では、以下のように1部門以外は共有をオフすることによって別部門のRI/SPが共有されないようににしていることが想定されます。

この場合X部門のAアカウントで余剰があった場合には、Bアカウント・Cアカウントにて余剰分を適用することができましたがY部門のDアカウントで余剰があった場合についてはEアカウントに適用することができず余剰分がどこにも適用できず無駄になっていました。

これをオレンジの線で表した部門毎に、今回のアップデートで追加されたグループ共有(制限共有)を設定することによってY部門やZ部門においても同じ部門内に余剰分を適用できるようになりながら部門毎にしか適用できないというルールも遵守できます。

このケースでは組織全体でコスト減が見込めつつ、部門の予算配分も遵守できるので適用を積極的に検討できそうです。

例2:組織内に2部門以上あり、全アカウントにて共有をオンにしていた場合

こちらは「これまでの課題」でも紹介させていただいたケースになります。

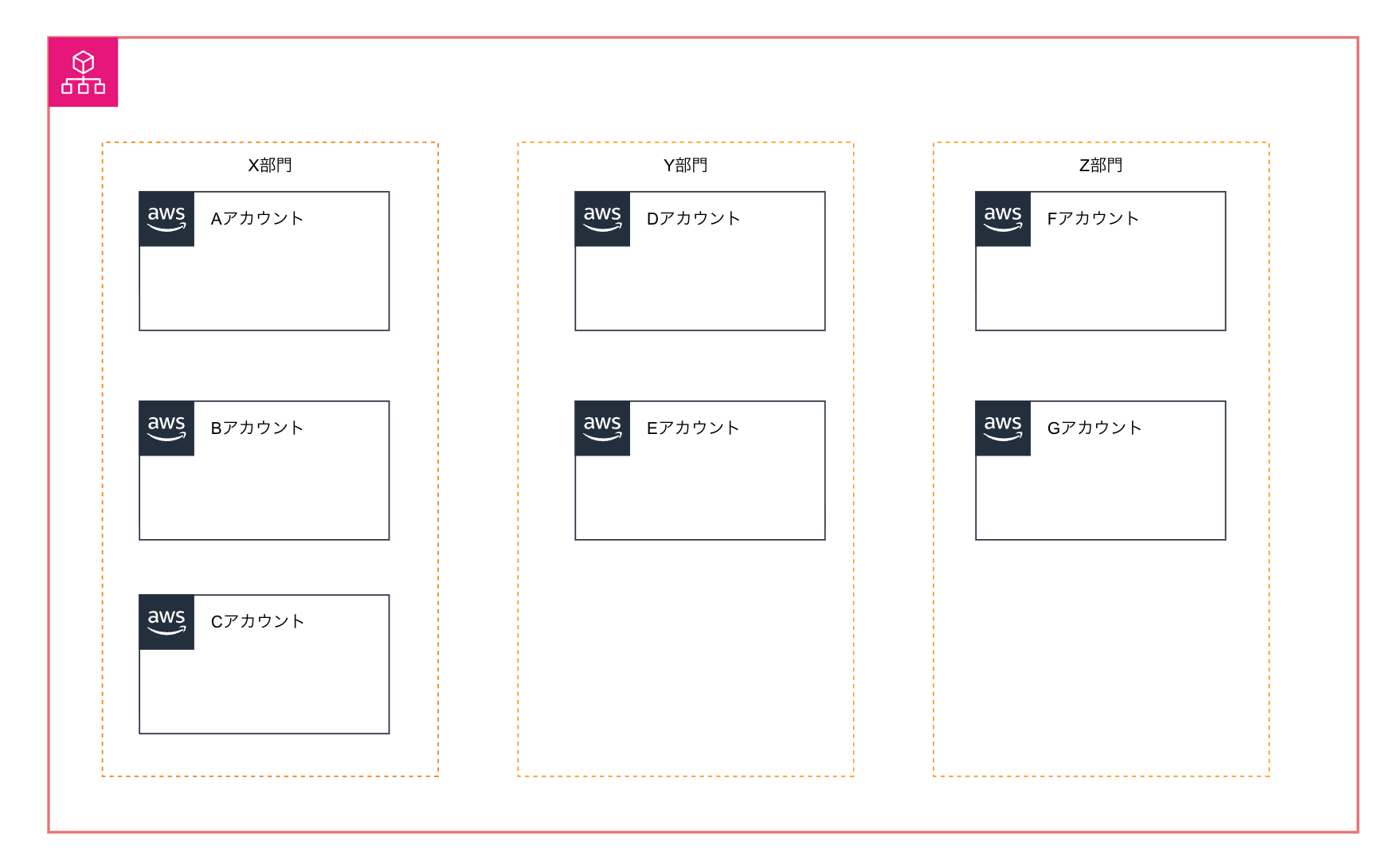

先ほど紹介した通り組織全体においてはコストの最適化になっていましたが、部門内で支払っていたコストが部門内で活用できていませんでした。

かといって共有を無効化すると、組織全体で余剰分を活用できずコスト面でかなり不利になってしまいます。ですので組織全体でメリットを享受する代わりに部門でのコスト活用を若干犠牲にしていた形になります。

このケースでは今回のアップデートで追加されたグループ共有(優先共有)の適用が検討できそうです。

以下の通りオレンジの線でグループを設定することで、部門内に優先的に余剰分を適用させることができるので購入したリソースを部門内で使ってそれでも余剰がある場合において別部門に適用することができます。

ただし、こちらは先ほど紹介したケースと異なり組織全体のコストとしては増加する形になります。

これまであった共有の無効化と有効化の設定の中間の選択肢として、ある程度組織全体として最適化もできつつ部門で購入したリソースを部門内で消費できるようにといった新たな選択ができるようになったと考えてもらうと良さそうです。

このようなケースでグループ共有設定の適用を進める場合は、コストを試算した上で組織全体としてどれほどのコスト増になるかを見積もりして、それが組織として許容できるかを検討の上適用を進めるのが良さそうです。

設定してみた

では実際に検証環境で設定してみたいと思います。

前提条件として、Organizations配下であることと管理アカウントでの操作が必要になります。

Cost Categoriesの作成

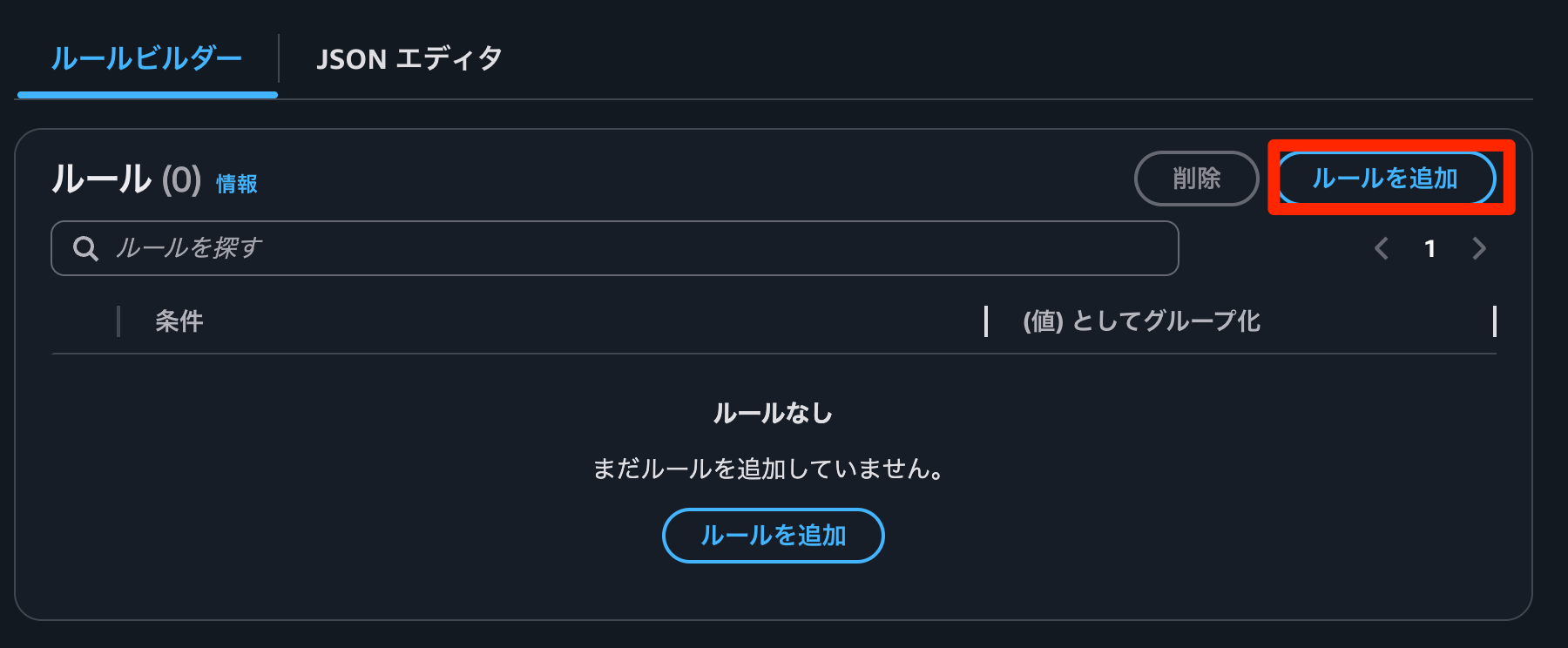

まずグループ化するためにコストカテゴリを作成します。

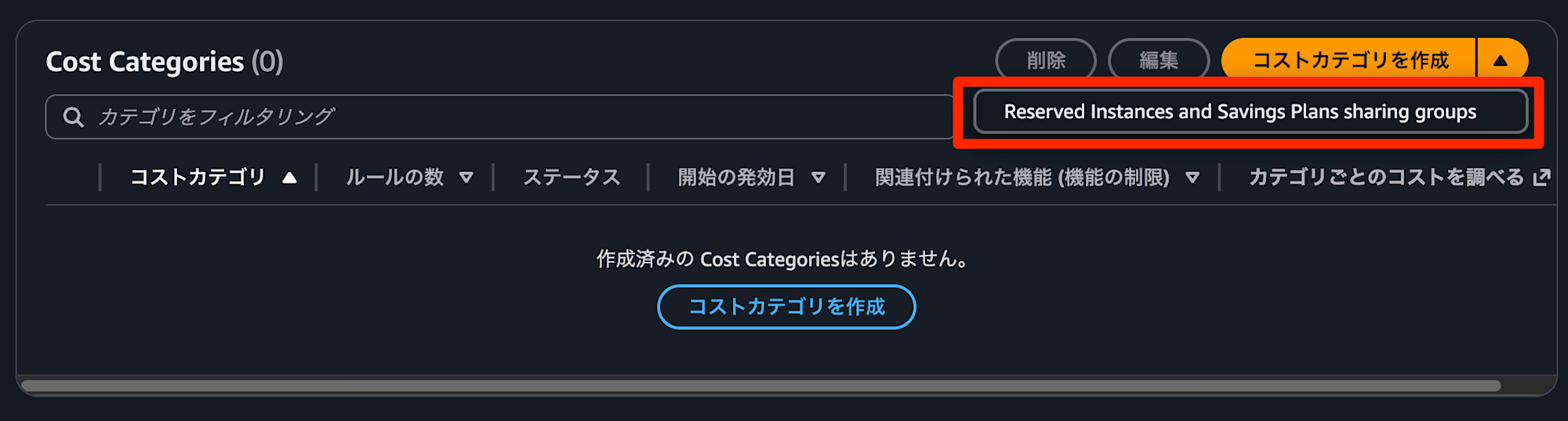

AWS Billing Consoleの画面からコストカテゴリを選択します。

コストカテゴリを作成のトグルを選択して「Reserved Instances and Savings Plans Sharing Groups」を選択します。

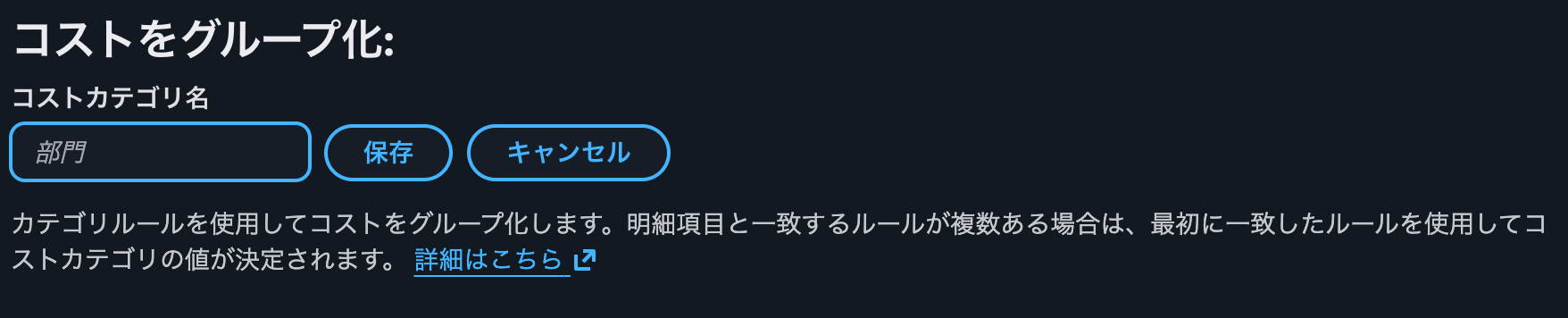

まずコストカテゴリ名を設定します。設定の際に日本語表示だと部門とデフォルトで表示されていますが、このコストカテゴリの中に各部門をルールとして定義しますので「RISP Sharing Group」などのカテゴリ全体の名称をつけた方が混同しなくて良さそうです。

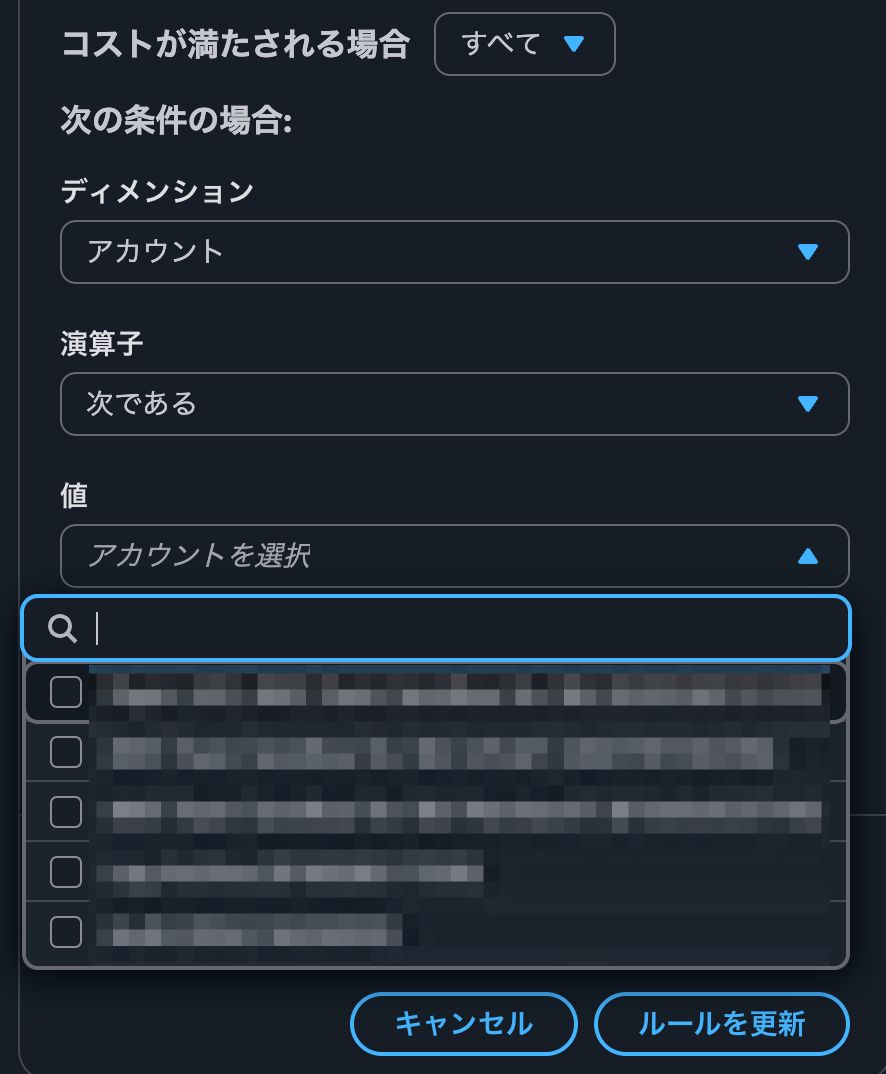

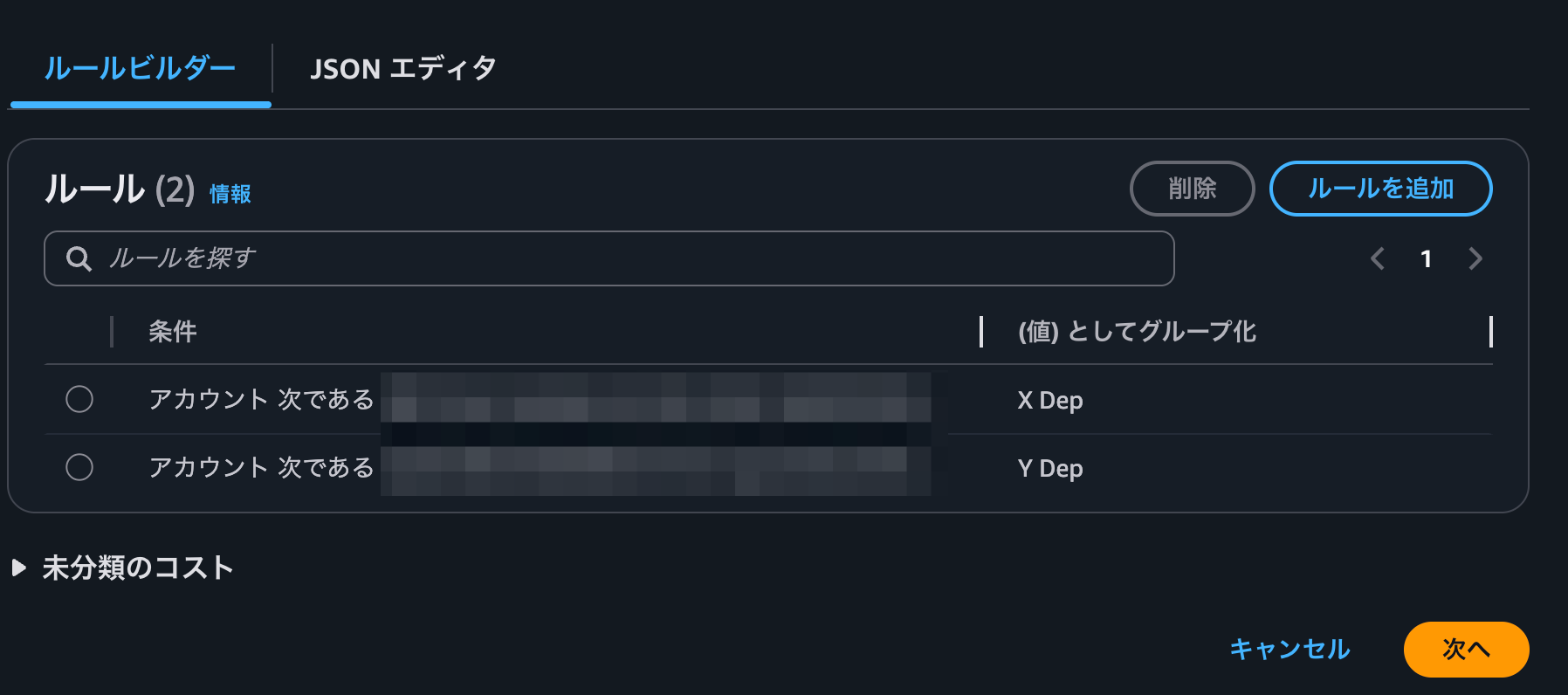

次にルールを追加して、部門毎にアカウントを設定します。アカウント毎に対象のルールに追加が可能です。

今回はX部門とY部門の2部門を設定していますが、3つ以上の部門を設定する際はルール追加を繰り返すことで設定可能です。

これらの設定が完了したらカテゴリの作成を行います。

コストカテゴリの制約として以下があるのでご注意ください。

- 1アカウントは1グループのみ所属可能です。(X部門とY部門の両方に所属させることはできない)

- Payerアカウントはいずれのグループに含めることができません。

グループ共有の設定

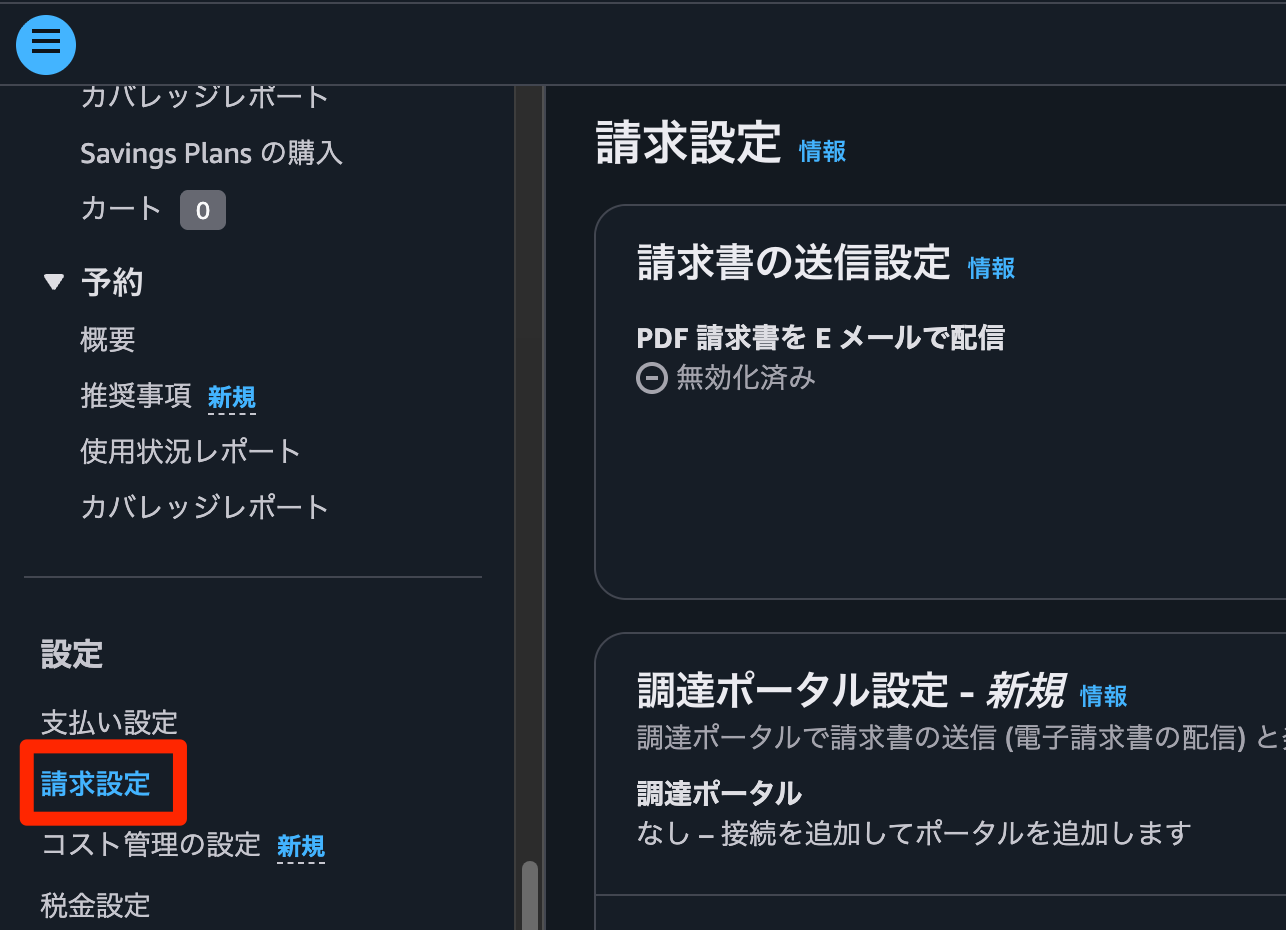

続いてグループの共有設定を行います。請求設定を選択してください。

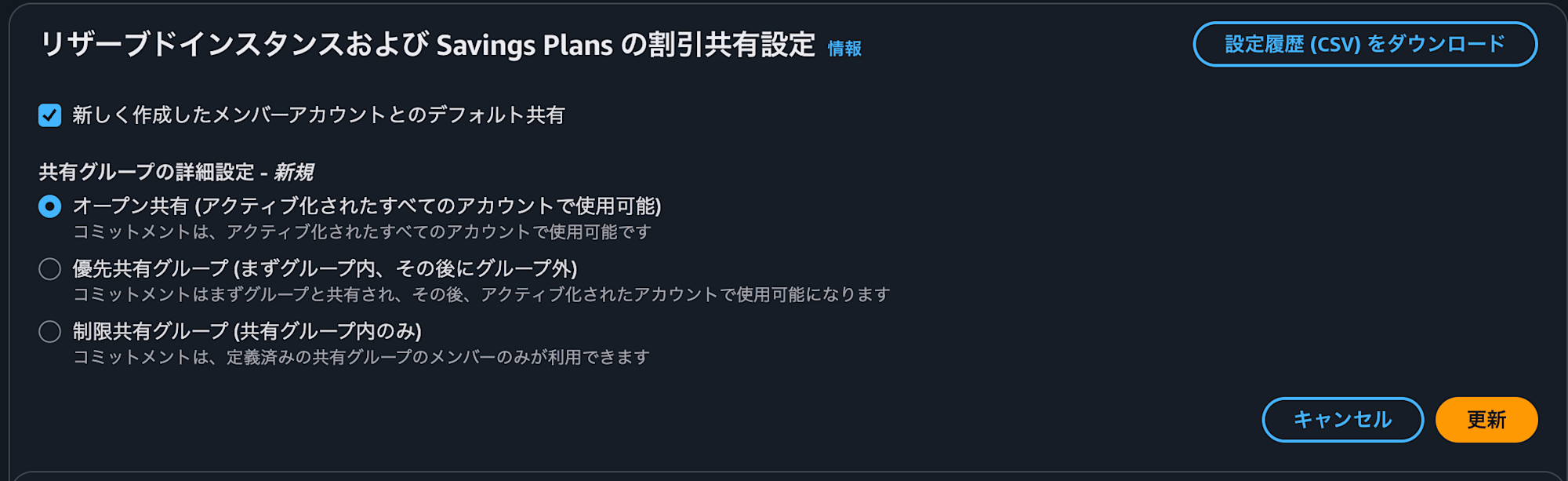

「リザーブドインスタンスおよび Savings Plans の割引共有設定」にて編集を選択すると、以下のように選択ができるようになります。

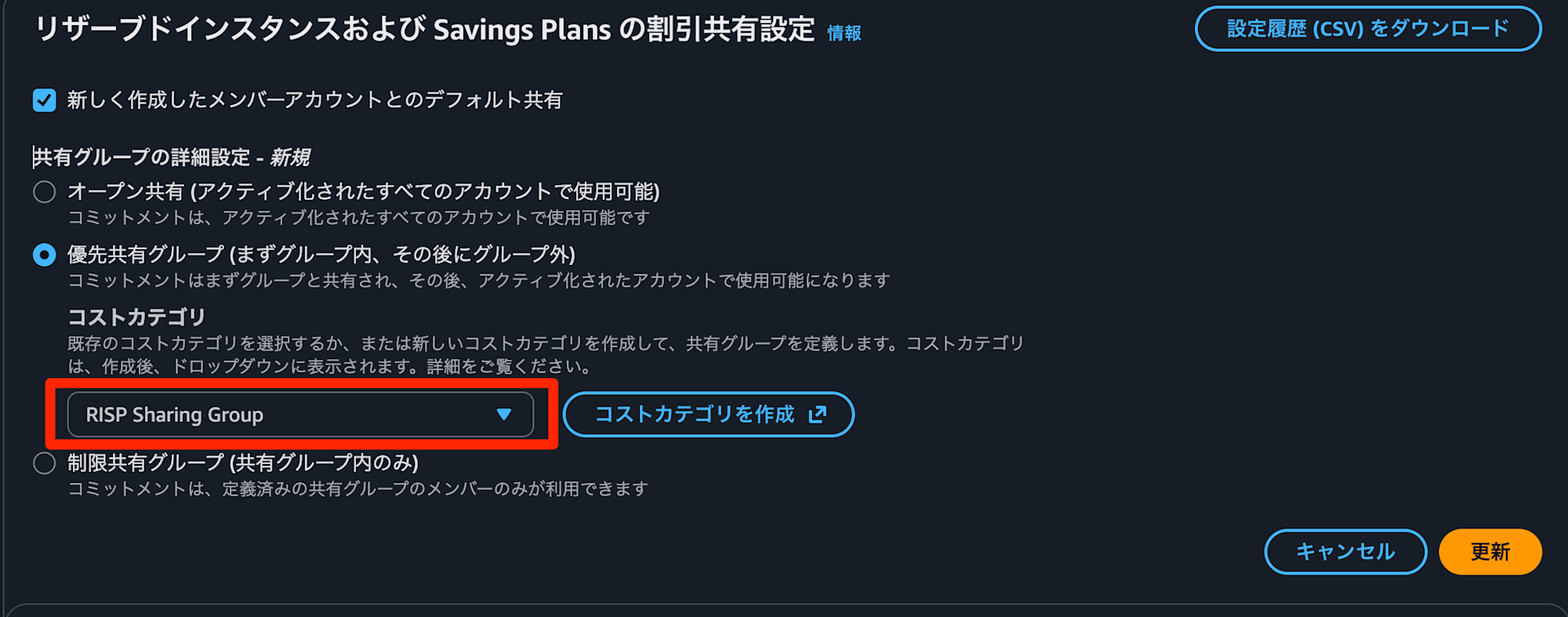

今回は優先共有グループを選択します。先ほど作成したコストカテゴリを選択してください。

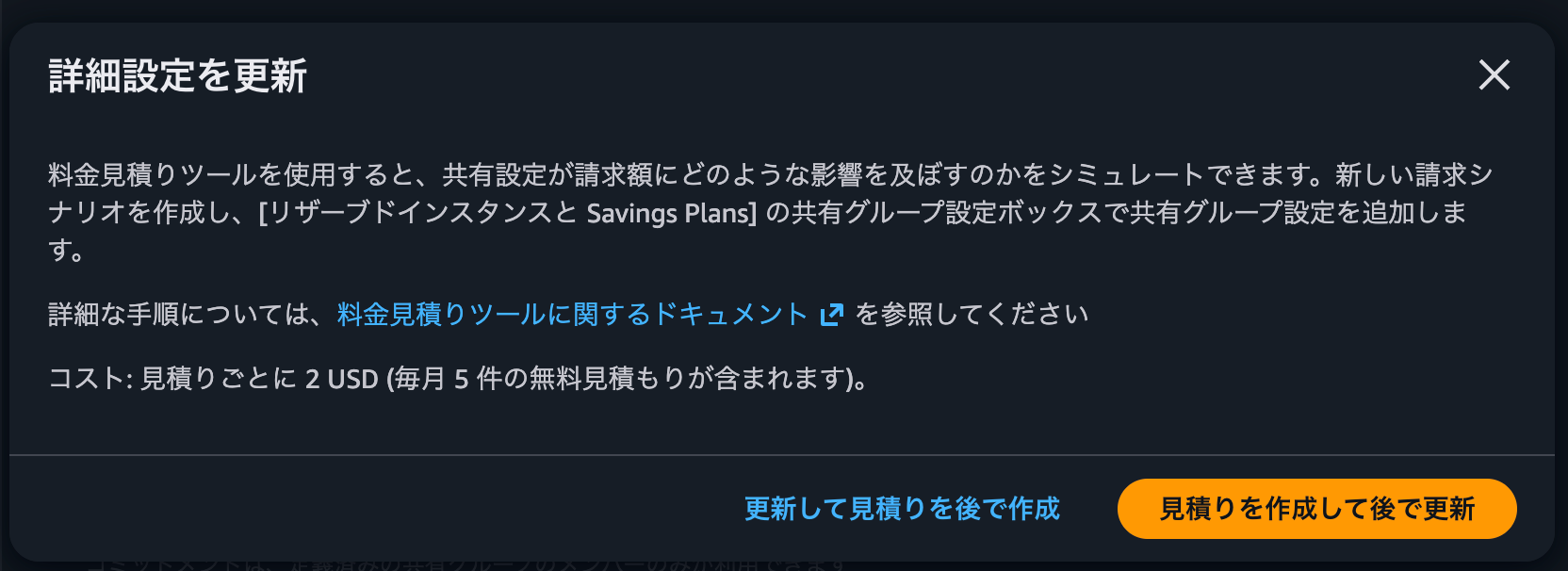

更新を行おうとすると、Pricing Calculatorにて影響の試算を行うかの選択肢が出てきますが、今回は検証用のアカウントでそもそもRI/SPを購入していない環境なので試算は割愛します。重ねてですが、実際の環境で適用する場合には組織全体ではコスト増となるケースがありますので、影響を確認の上設定を進めることを推奨します。

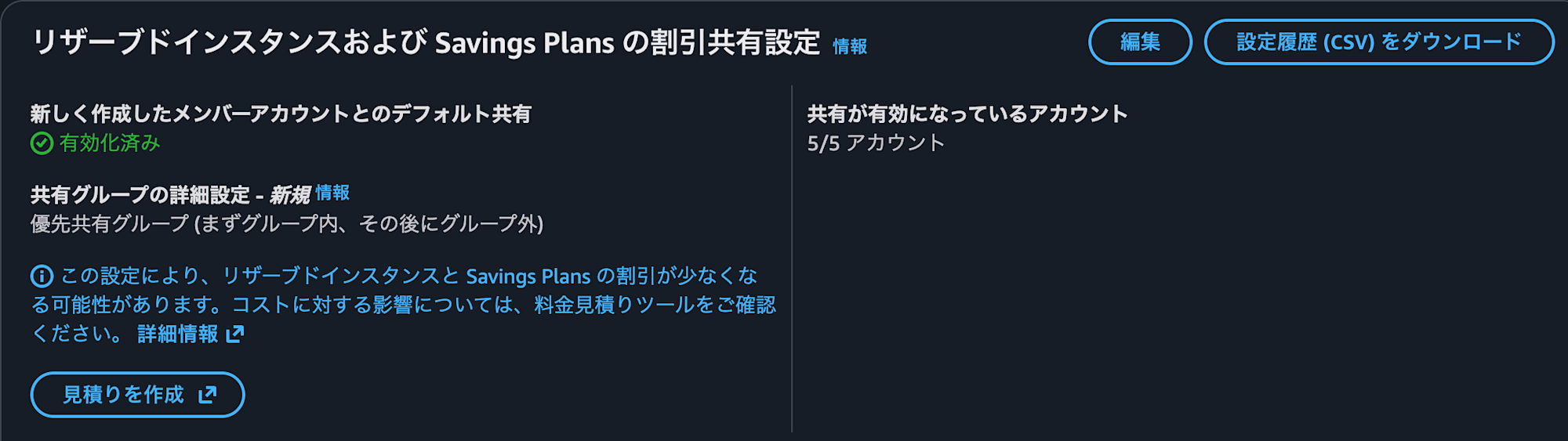

これにて設定が完了です。

さいごに

RI/SPの適用においてOrganization内の分配に悩んでいた組織にとっては大変良いアップデートではないでしょうか。ただし今まで共有設定が有効であった場合には組織全体でコスト増になるため慎重な検討が求められます。

活用例でも紹介させていただいた通り部門の予算の関係上、共有設定をオフしていた場合においては活用することでコスト減に繋がるケースもありそうなのでこちらは前向きに設定の適用を検討できそうです。

以上、クラウド事業本部の木村がお届けしました。

参考