![[アップデート] Amazon RDS for Oracleでベアメタルインスタンスが利用可能になりました](https://images.ctfassets.net/ct0aopd36mqt/wp-thumbnail-2c57fccc8e2c16d5a63f28901f8904ac/7718b1b99dd3a06f49e762d814b6c3c6/amazon-rds)

[アップデート] Amazon RDS for Oracleでベアメタルインスタンスが利用可能になりました

しばたです。

先週の話ですがAmazon RDS for Oracleでベアメタルインスタンスが利用可能になりました。

AWSからのアナウンスとブログはこちらになります。

更新内容自体はシンプルなものの、その意図と使い方には若干注意が必要なので本記事で解説したいと思います。

はじめに (免責事項)

更新内容

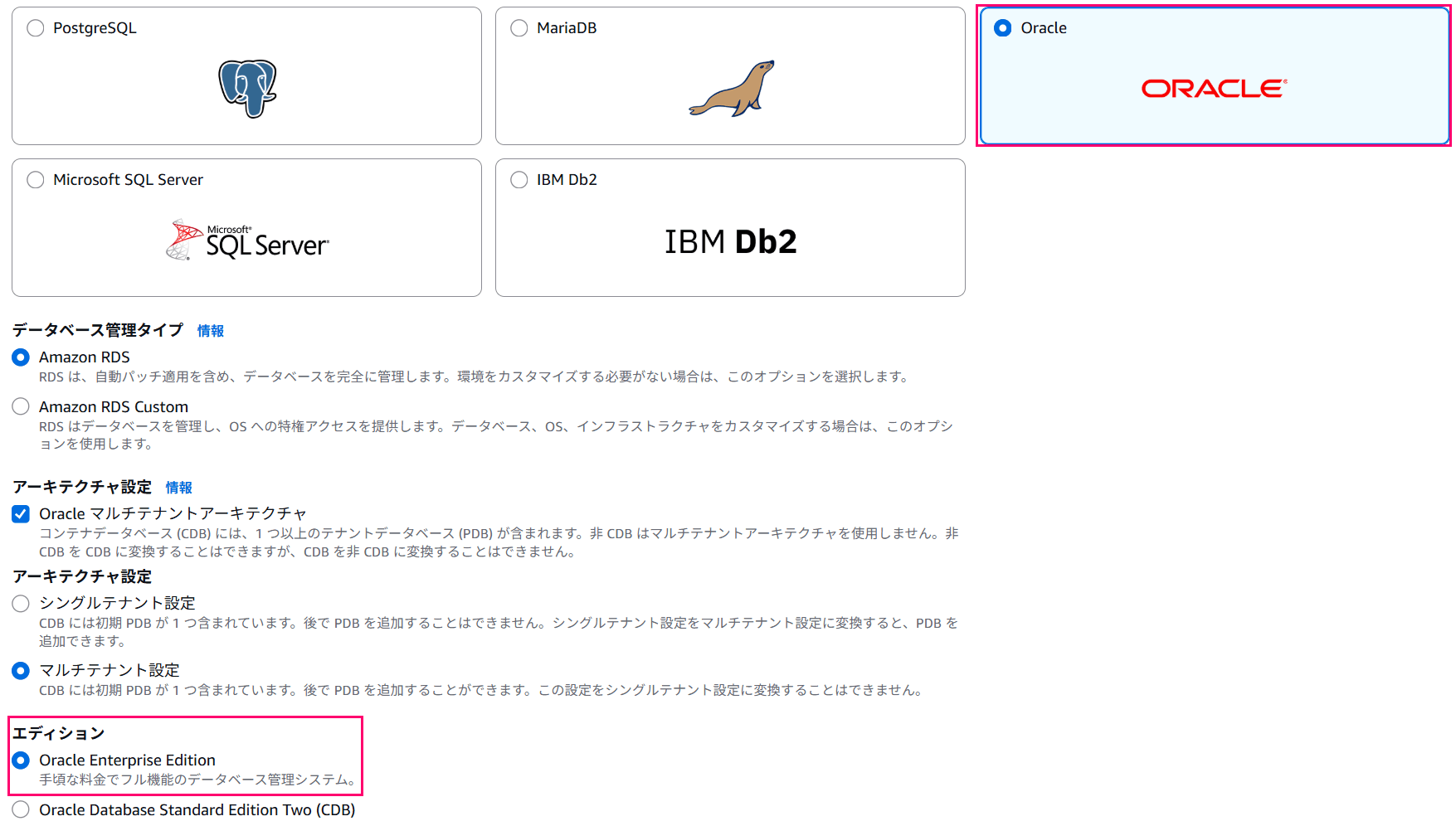

更新内容を改めて書くとRDS for OracleおよびRDS Custom for Oracleにおいてベアメタルのインスタンスタイプが使える様になりました。

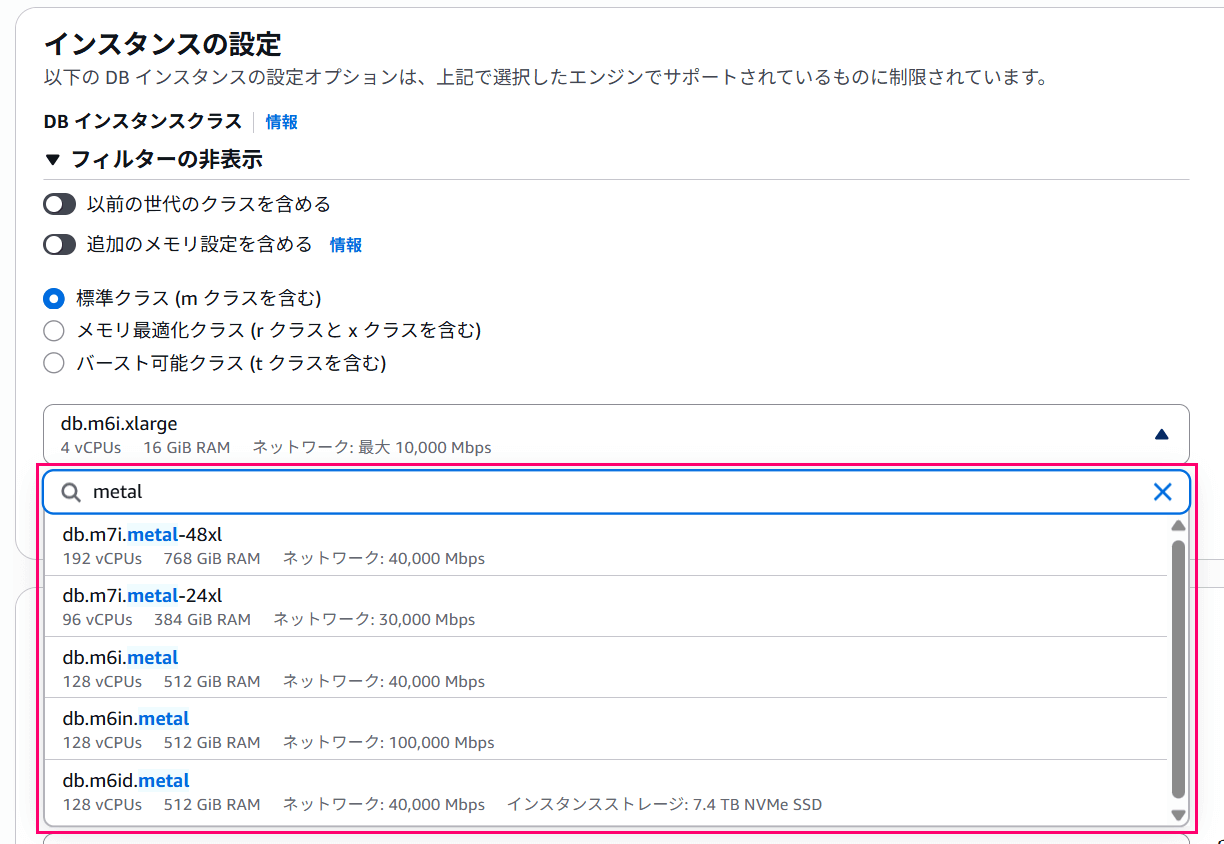

対象となるインスタンスタイプはM7i, R7i, X2iedn, X2idn, X2iezn, M6i, M6id, M6in, R6i, R6id, R6inとなり具体的には下表のタイプが増えています。

| インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GiB) | ネットワーク(Gbps) |

|---|---|---|---|

| db.m7i.metal-24xl | 96 | 384 | 37.5 |

| db.m7i.metal-48xl | 192 | 768 | 50 |

| db.m6i.metal | 128 | 512 | 50 |

| db.m6id.metal | 128 | 512 | 50 |

| db.m6in.metal | 128 | 512 | 200 |

| db.x2idn.metal | 128 | 2048 | 100 |

| db.x2iedn.metal | 128 | 4096 | 100 |

| db.x2iezn.metal | 48 | 1536 | 100 |

| db.r7i.metal-24xl | 96 | 768 | 37.5 |

| db.r7i.metal-48xl | 192 | 1536 | 50 |

| db.r6i.metal | 128 | 1024 | 50 |

| db.r6id.metal | 128 | 1024 | 50 |

| db.r6in.metal | 128 | 1024 | 200 |

他エンジン含めてRDSでベアメタルインスタンスが提供されたのは今回が初めてのはずです。

これらのインスタンスタイプはRDS for OracleとRDS Custom for Oracleでのみ使えます。

各インスタンスのスペックも相当高いため、当然といえば当然ですがEnterprise Edition専用です。

Standard Edition 2で使うことはできません。

意図と注意点

今回AWSがRDS for Oracleに対してベアメタルインスタンスを提供した意図は次の3つとされています。

- ライセンス上のメリット

- 同等の仮想化インスタンスに対して25%のコストメリット

- ベアメタル環境による性能面でのメリット

最初のライセンス上のメリットに関しては「ベアメタルインスタンスの場合ハードウェアを占有する形を採り物理CPUが確定する形になるためオンプレ環境と同様の計算を適用してライセンス費用を削減できる可能性がある」とAWSは謳っています。

AWSブログで参照されているhouse of brickの例(EC2での計算)を出すと、例えば仮想のx2iezn.2xlarge (8vCPU) インスタンス6台構成の場合24コア (=(8vCPU / 2) x 6台)[1]分のライセンスが必要となりますが、これをベアメタルのx2iezn.metal (48vCPU, Intel Xeon CPU 24コア)に集約した場合物理コアベースの12コア (=24コア x 0.5)[2]で済ますことができるとされています。

これと同様のロジックがRDSでも適用可能になるとのことです。

ただ、これはあくまでも使用するOracleインスタンスを集約した前提で、かつ物理CPUの種類により条件は異なるのでそこは要注意です。

次のコストメリットについても注意点があります。

スペックが同等の仮想インスタンスとベアメタルインスタンスを比較するとベアメタルインスタンスの方が安い単価で提供されています。

AWSのアナウンスではdb.r7i.8xlarge, db.r7i.16xlarge, db.r7i.metal-24xlインスタンスが例示されていますが、これらの東京リージョンでの単価(シングルAZ, オンデマンド価格)は以下となります。

| インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GiB) | ネットワーク(Gbps) | 利用単価(USD/時) |

|---|---|---|---|---|

| db.r7i.8xlarge | 32 | 256 | 12.5 | 4.00 |

| db.r7i.16xlarge | 64 | 512 | 25 | 8.00 |

| db.r7i.metal-24xl | 96 | 768 | 37.5 | 9.00 |

db.r7i.8xlargeとdb.r7i.16xlargeのスペックを合算するとdb.r7i.metal-24xlと同一になりますが、利用単価は12.00 USD/時と9.00 USD/時で異なりベアメタルインスタンスの方が25%安価となります。

確かにベアメタルインスタンスの方が安価なのですが、このメリットを生かすためには先ほどと同様にOracleインスタンスの集約が必要です。

AWSとしては2年前にサポートしたマルチテナント構成を採用することで集約できるとしていますが、当時のブログにも書いた様にRDSである都合Oracle Multitenantの機能をすべて使えるわけではないので導入に際しては事前に検証が必要になります。

最後の性能面でのメリットについてはその通りなので特段気を付けるべき点は無いでしょう。

ベアメタルインスタンス自体が高いスペックを持ち、かつ物理ハードウェアを独占利用できることで安定して高パフォーマンスを発揮できます。

動作確認

実際に動作確認してみたいところですが、私は適切なOracle Databaseライセンスを保有しておらず利用単価も非常に高額なのでマネジメントコンソールでベアメタルインスタンスを選択するところまで試してみます。

具体的な構築手順は最初に紹介したAWSブログでご確認ください。

東京リージョンのマネジメントコンソールからRDS for Oracle Enterprise Editionの作成を試みてみます。

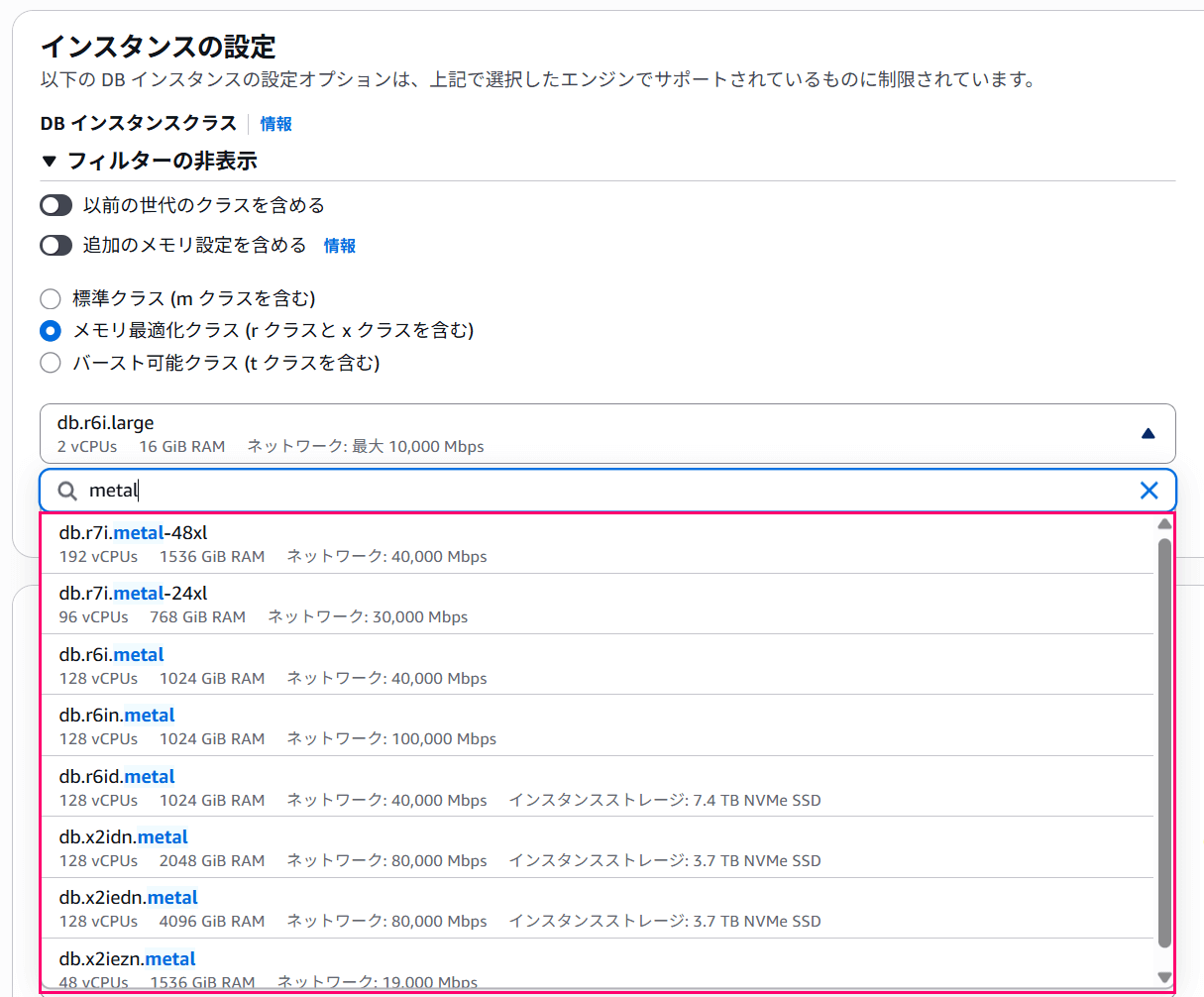

インスタンスタイプの指定欄からインスタンスを検索してみると確かにベアメタルインスタンスが増えています。

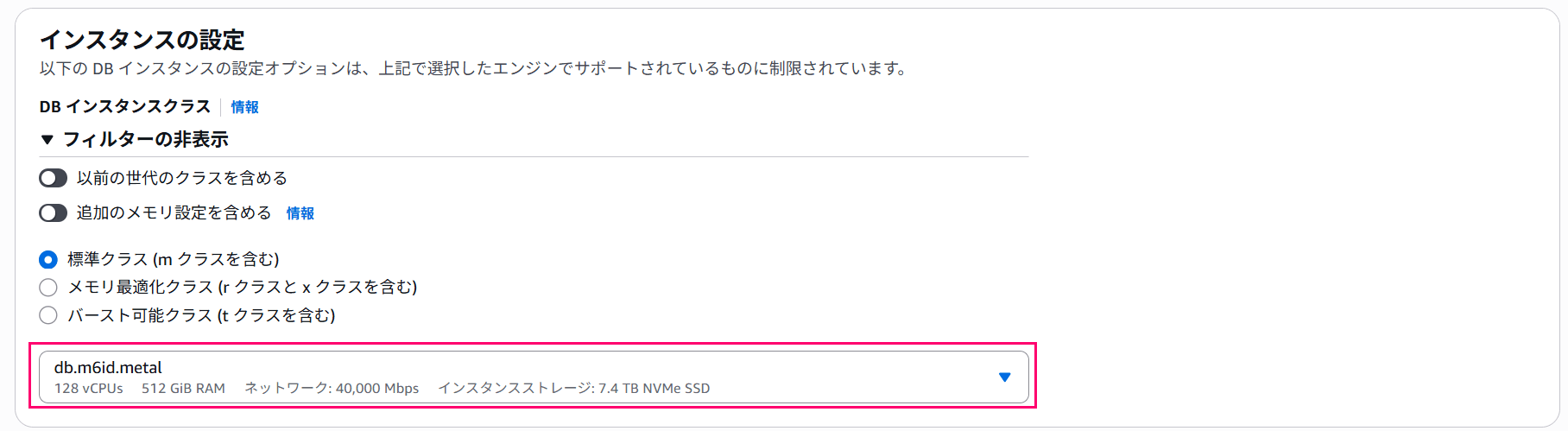

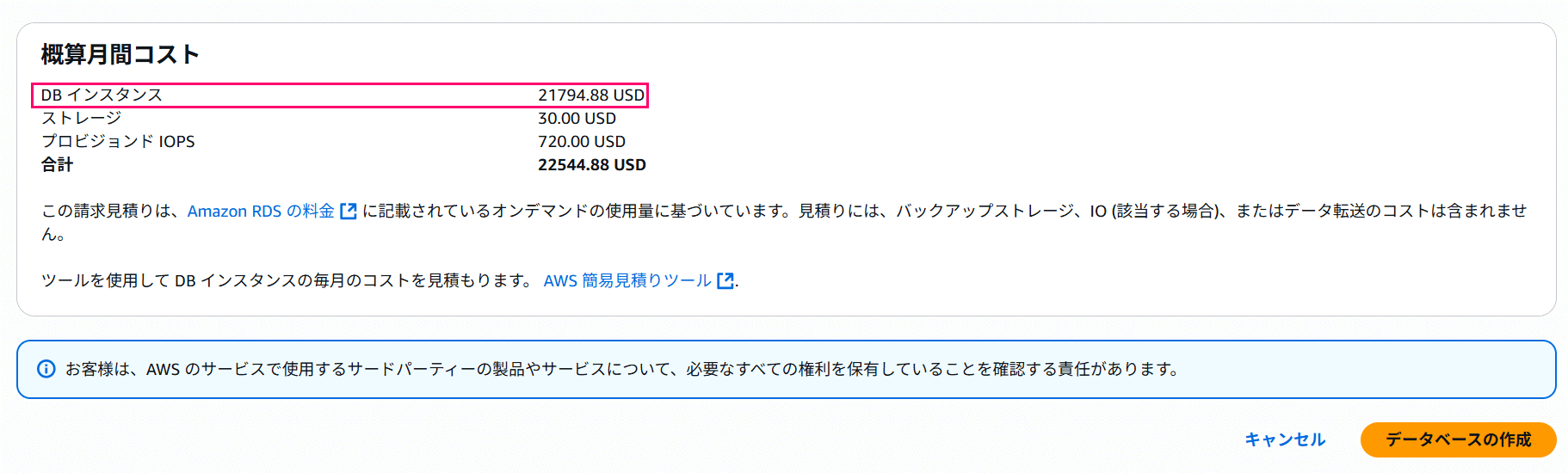

この中から、例えばdb.m6id.metalを選択して概算月間コストを確認すると、インスタンス使用料が21794.88 USD (Multi-AZ, 730時間利用)かかることが分かります。怖いですね。

本記事ではインスタンスの作成は行わずここで終了です。

最後に

以上となります。

現在大規模にOracle Databaseを利用しておりデータベース集約を検討している方にとっては朗報かと思います。

ただ現状RDS for Oracleのマルチテナント機能には一定の制約があるので導入に際しては慎重に検討・検証することをお勧めします。