会話のテーマの抽象度と伝え方の抽象度

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

こんにちは。人事グループ・組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。

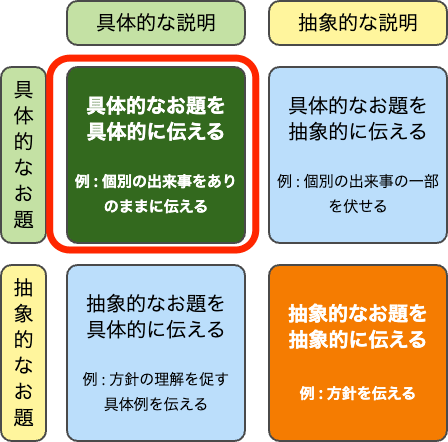

相手に何かを伝えるとき、伝えたい内容が具体的な出来事の場合と、方針などのように抽象的な内容の場合があります。そして、それぞれに対する伝え方も、具体的な場合と抽象的な場合があります。

この記事では、会話のテーマの抽象度と、それに応じた伝え方の違いについて解説します。

具体的なテーマを具体的に伝える

具体的に起こった出来事に関して、そのまま具体的に伝えるケースです。

具体的な問題が発生したときに、5W1Hにあたる『When / いつ』 『Where / どこで』 『Who / 誰が』 『What / 何を』 『Why / なぜ』『How / どのようにして』などを添えてできるだけ具体的に伝えます。

例えば、チームの衝突を見かけたチームメンバーの一人が、部長に出来事を報告するようなケースがあったとします。その際に伝えた内容が以下のようなものだった場合、具体的な出来事を具体的に伝えている例が以下です。

「昨日、チームのミーティングにおいて、BさんがAさんの成果物に対する指摘をしたのですが、その伝え方が『このやり方は明らかに間違っていて、なぜこんなひどいやり方をしたのか!』と叱責した結果、AさんとBさんがお互い一緒に仕事がしたくない、と言い合うような関係になってしまいました。なお、私から見てBさんの指摘の内容には同意なのですが、伝え方に問題があると感じました」

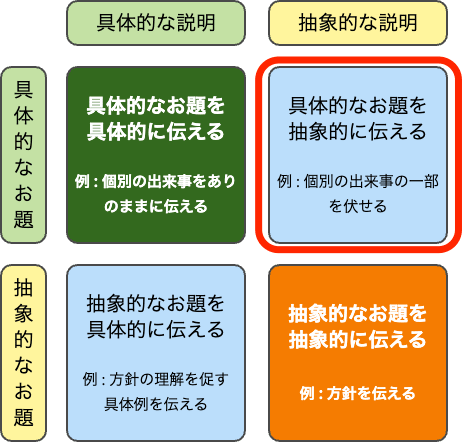

具体的なテーマを抽象的に伝える

具体的に起こった出来事に関して、抽象的に伝えるケースです。

具体的な問題が発生したときに、5W1Hにあたる『When / いつ』 『Where / どこで』 『Who / 誰が』『What / 何を』 『Why / なぜ』 『How / どのようにして』などがあったはずなのですが、それを省き一般論に近づける形で抽象化して伝えます。

例えば、『具体的なテーマを具体的に伝える』の場合と同じ例を、抽象的に伝えたものが以下です。

「BさんとAさんがばちばちに衝突しています」

この場合、以下の具体的な情報が抜け落ちていることになります。

- 昨日の話であること

- チームのミーティングにおける話であること

- BさんがAさんの成果物に対して指摘をしたこと

- 喧嘩のきっかけが仕事の進め方に関する指摘であったこと

- 具体的にどのように伝えたか

- 指摘が妥当な内容であったこと

また、その程度についても「ばちばちに」という強調がついているものの、具体的なところがわかりません。このように、伝える側が無意識に必要な情報を省略してしまうケースがあります。

なお、関係者に配慮する必要がある場面で、特定の名前を伏せて共有する必要がある場合もあるため、そういった場合にはあえて具体的なテーマを抽象的に伝えることもありますが、この状況でもできるだけ話の要点が抜け落ちないように抽象化する必要があります。

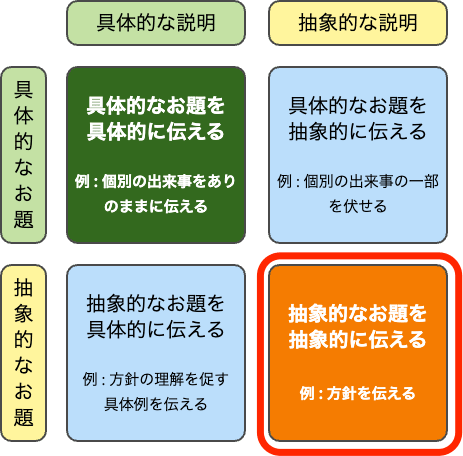

抽象的なテーマを抽象的に伝える

抽象的なテーマを抽象的に伝えるケースです。

個別具体ではなく、方針やガイドラインとして抽象度の高いメッセージを元に、様々な具体的な場面に共通するメッセージを伝えます。これによって、無数にある個別ケースのすべてを伝えなくても、一定の抽象度で考え方を伝えることができます。

例えば、組織の文化として Value を定めているケースは、抽象的なテーマを抽象的に伝える典型例です。多くの企業でよくあるValueを例に考えると以下のようなものです。

- Value : 『顧客視点』

- Value の内容 : 顧客について深く理解し、顧客以上に課題を把握し、期待を上回る提案をすること

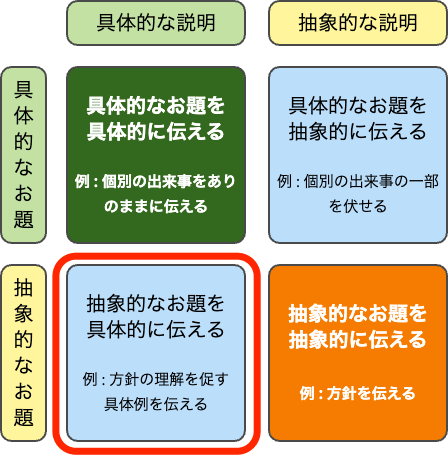

抽象的なテーマを具体的に伝える

抽象的なテーマを具体的に伝えるケースです。

個別具体ではなく、方針やガイドラインとして抽象度の高いメッセージを伝えるのが目的の場面で、抽象的な内容だと理解が追いつかない関係者のために具体例を添える必要がある場面での伝え方です。

例えば、『抽象的なテーマを抽象的に伝える』の場合と同じ例について、抽象的なValueを具体的に伝えている例が以下です。

「先日、Aさんが弊社における顧客視点を体現する動きをしてくれました。お客様からの要望に違和感を感じたAさんは、その要望の背景にあるニーズまで踏み込んで、なぜその要望を実現したいかを詳細にヒアリングしてくれました。結果、お客様の要望はニーズを満たす解決策としては不適切だったため、代案を提案し、それが承認されたため、代案をベースにニーズを満たすことにつながりました」

このように、具体例を用いることで、抽象的な方針を理解しやすくします。ただし、抽象度の高いメッセージに慣れていないメンバーの場合、説明の為の具体例が全てだと思い込んでしまい、具体例以外のケースを受け入れないでいいと勘違いしてしまうことがあるため、あくまで抽象的な内容の理解を補足するための例であるということを強調する必要があります。