【レポート】AIエンジニアを雇えない小規模スタジオでも戦える!ゲーム開発AI活用戦略と事例 #CEDEC2025

こんにちは、ゲームソリューション部の入井です。

今回はCEDEC2025で聴講したセッション『AIエンジニアを雇えない小規模スタジオでも戦える!ゲーム開発AI活用戦略と事例』についてレポートします。

セッション概要

ゲーム開発に活用されつつあるAIですが、小規模スタジオには、以下の課題があると感じています。

- とりあえずチャットやテキスト生成としては使っているが、踏み込んだ活用はできていない

- それをやろうとするにも、高報酬のAIエンジニアを雇用できる予算とリソースの確保が難しい

- それでもなお、AIを活用する方法を模索してゲーム開発の効率化の波に追いついていく必要がある

この課題に対して、小規模ゲーム開発会社であるブラストエッジゲームズは、さまざまな既存のAI技術サービスを組み合わせながら、

まずはゲームプランナー業務(notionページ上に企画書作成、それに付随する仕様書作成)をAI技術を駆使して行う仕組みの構築と実践を、2024年から行いました。

具体的に言いますと、notion上に作成された知識情報(RAG)と、difyというAIアプリ開発に相性の良いツールを連携させて、仕様書作成と編集ワークフローの作り方を構築しました。その過程と、それによって生まれた今後の課題を講演させていただきます。

この講演はchatGPTの少し便利な使い方といった説明ではなく、既存のツールを使いつつも、その隙間は自社開発し、ゲーム開発会社が本気でAI活用に取り組んだ2歩3歩踏み込んだAI活用事例の説明講演となります。

※CEDEC2025セッションページより引用

印象に残った点

AI導入のきっかけと、そこから見えた課題・方針

セッションでは、最初にAI活用に至った背景から、具体的な方針を固めるまでの経緯について説明がありました。

AI導入を考え始めたきっかけは、2〜3年前からのChatGPTの台頭の時だったとのことです。AIの進化ぶりをを見て、これを活用すればゲーム開発のコスト・スピード・精度を大幅に向上できるのではないかという期待や、この流れに乗り遅れると他社との競争で不利になる不安などがあったそうです。

しかし、いざ導入を進めようとした段階で、専門のAIエンジニアは競争が激しく採用が困難であったり、小規模なスタジオでは日々の業務がある中で先行投資となる研究開発に多くのリソースを割くこともできないといった問題が発生しました。

また、リソースを費やして自社開発をしたとしても、AI開発を専門にする企業の圧倒的な技術進化スピードによってすぐに作ったものが陳腐化してしまうリスクも感じたとのことです。

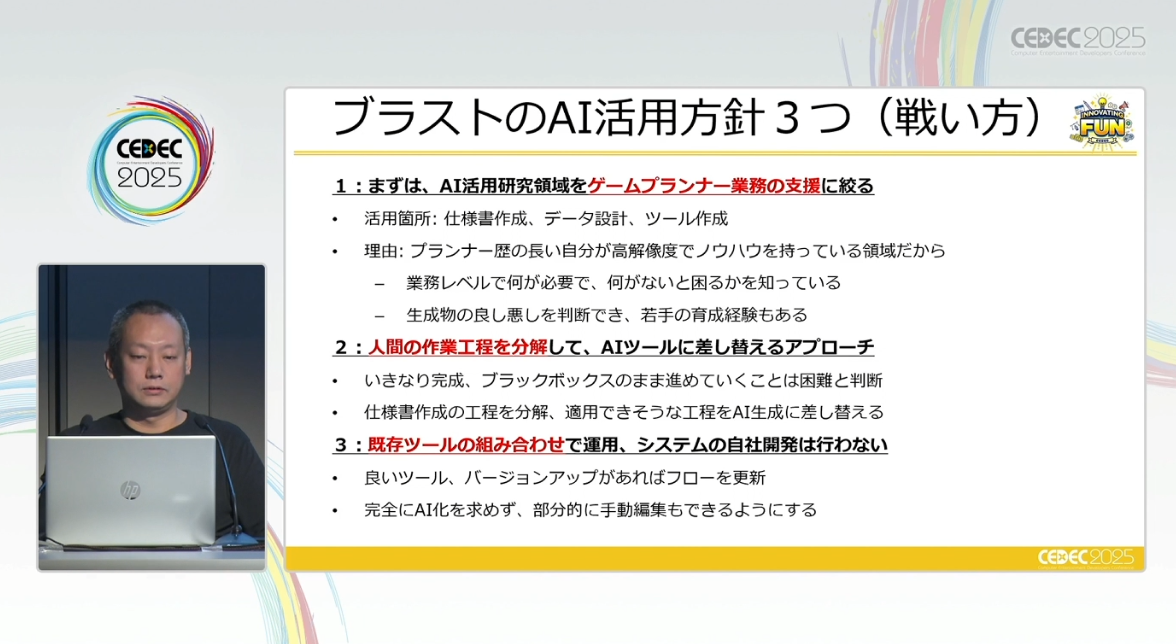

これらの問題から、自社でゼロから開発をするのではなく、使い方の工夫やワークフローの構築技術で差別化ができないかという考えに行き着きました。

具体的には、自社で知見があるゲームプランナーの仕様書作成というタスクの改善に焦点を当てたり、自社開発は行わず既存ツールを連携させて運用するといった方針を検討したとのことです。

DifyとNotionを組み合わせた仕様書作成ワークフローツールの構築

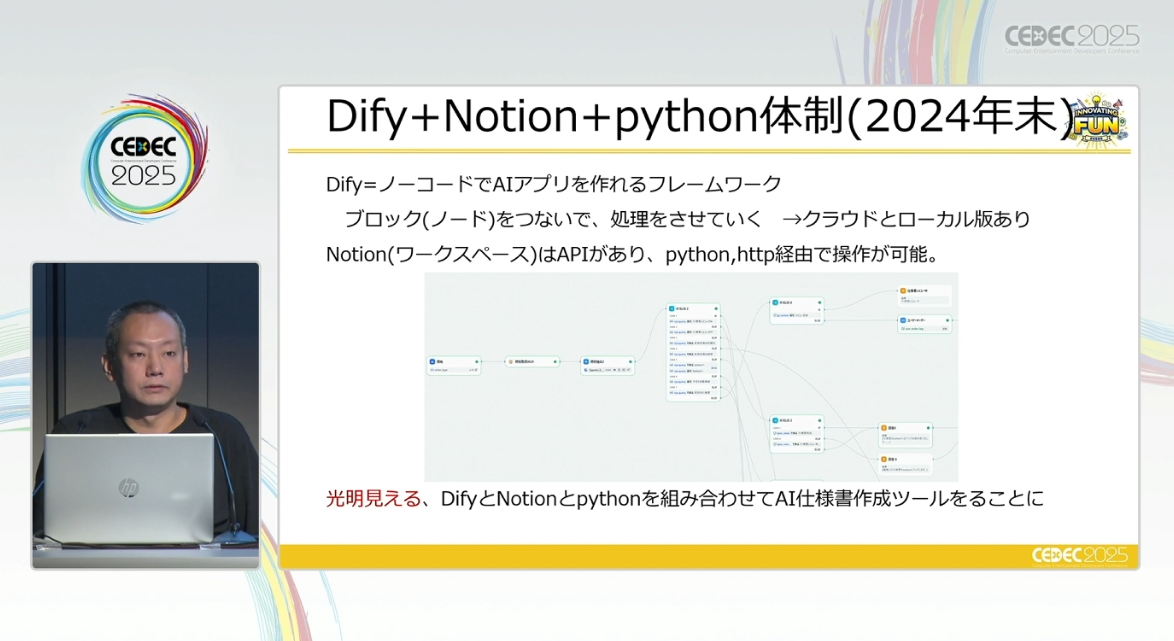

先述の方針を実現するために構築したのが、既存のツールであるDifyとNotionを組み合わせたAIによる仕様書の自動生成体制です。

Difyは、ノーコードでAIアプリケーションを構築可能なDifyとフレームワークで、特定のLLMへのプロンプト入力や、出力結果を使ったAPIコールなど、様々な処理の流れをUnreal Engineのブループリントのように組み立てることが可能です。ワークフロー全体のロジックは、Difyによって作成しています。

Notionは、ドキュメント管理ができるツールで、APIを通じてDifyで生成した仕様書を格納したり、RAGのためのドキュメントを保管しておくといった用途で使われています。

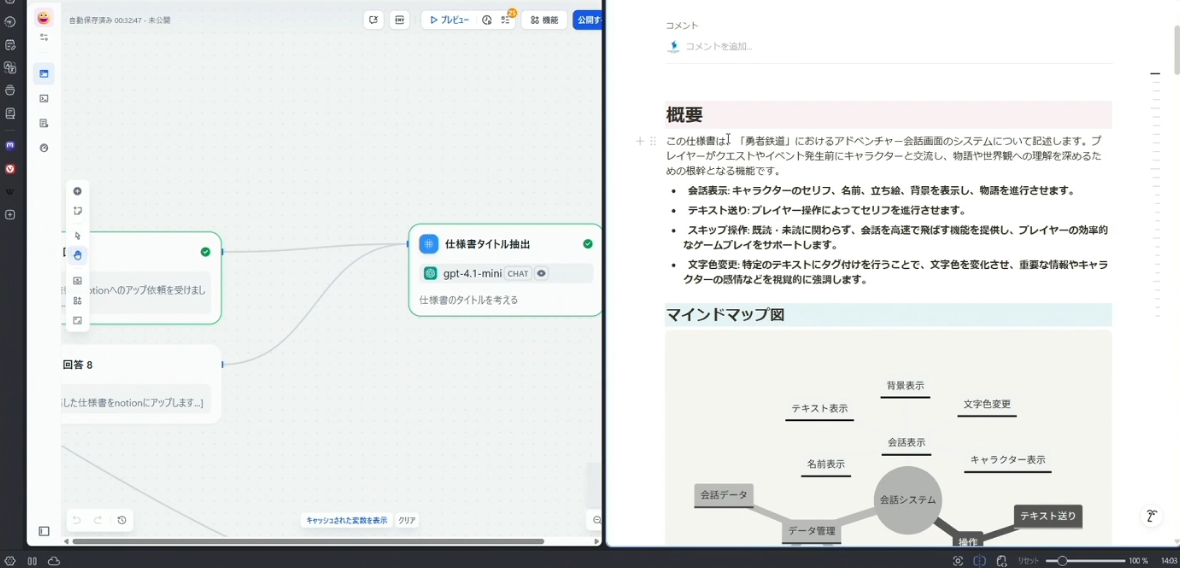

セッションの中では、上記のワークフローを使って、企画書のデータをもとにゲームのタイトル画面の仕様書などを出力するまでの流れも実演されました。

ツールの評価、品質向上のための工夫

実際にツールを活用した結果としては、仕様書の完成レベルに近づけるには、AIへの指示を繰り返したり、Notionに出力された後の手直しなどの調整が必要ではありましたが、体感として作業効率は3倍から5倍に向上しました。一方で、ツールの開発自体には30倍以上のコストがかかったとのことです。

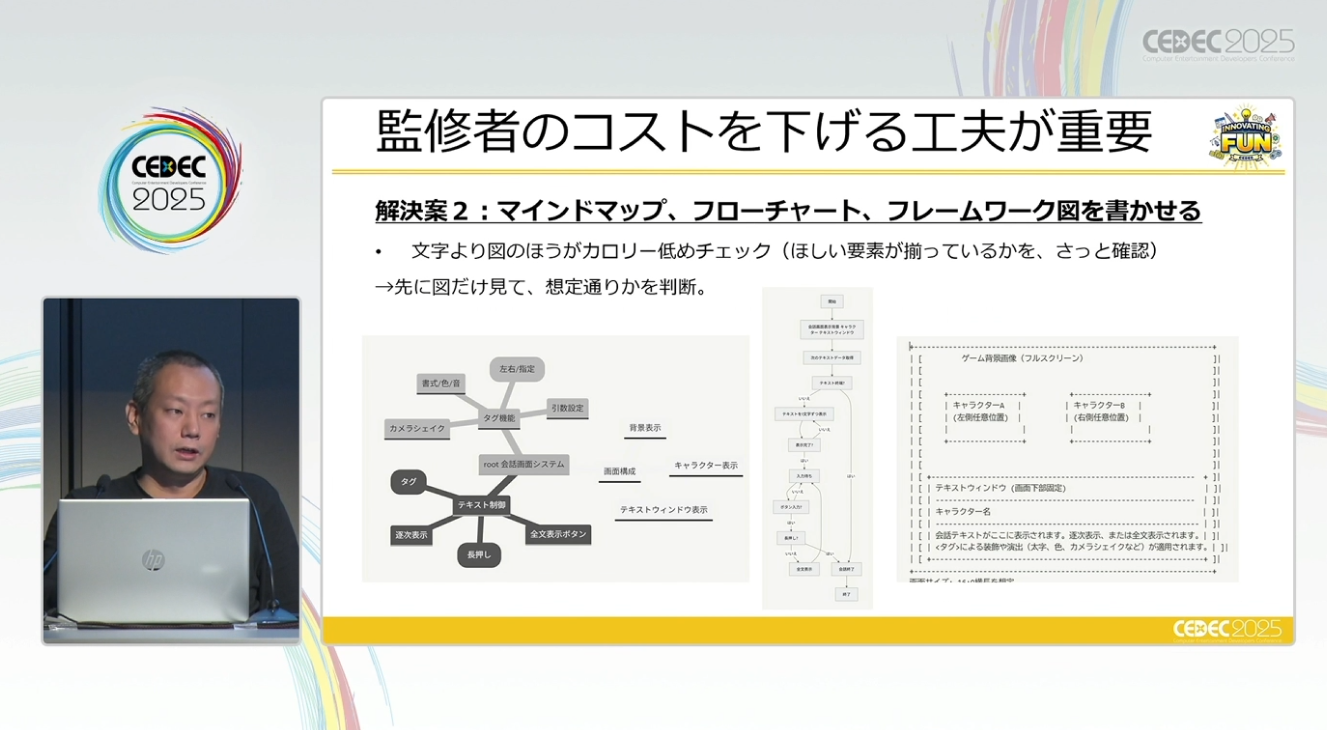

AIが生成した仕様書は必ず人間によるレビューが必要となりますが、レビュー工程の効率化のために仕様書の構成をテンプレート化したり、マインドマップやフローチャートを出力するようにしたり、デバッグ的な確認のためAIの思考プロセスを出力したりという形で、できるだけレビュー担当者の負担を軽減することが効率化に有効とのことでした。

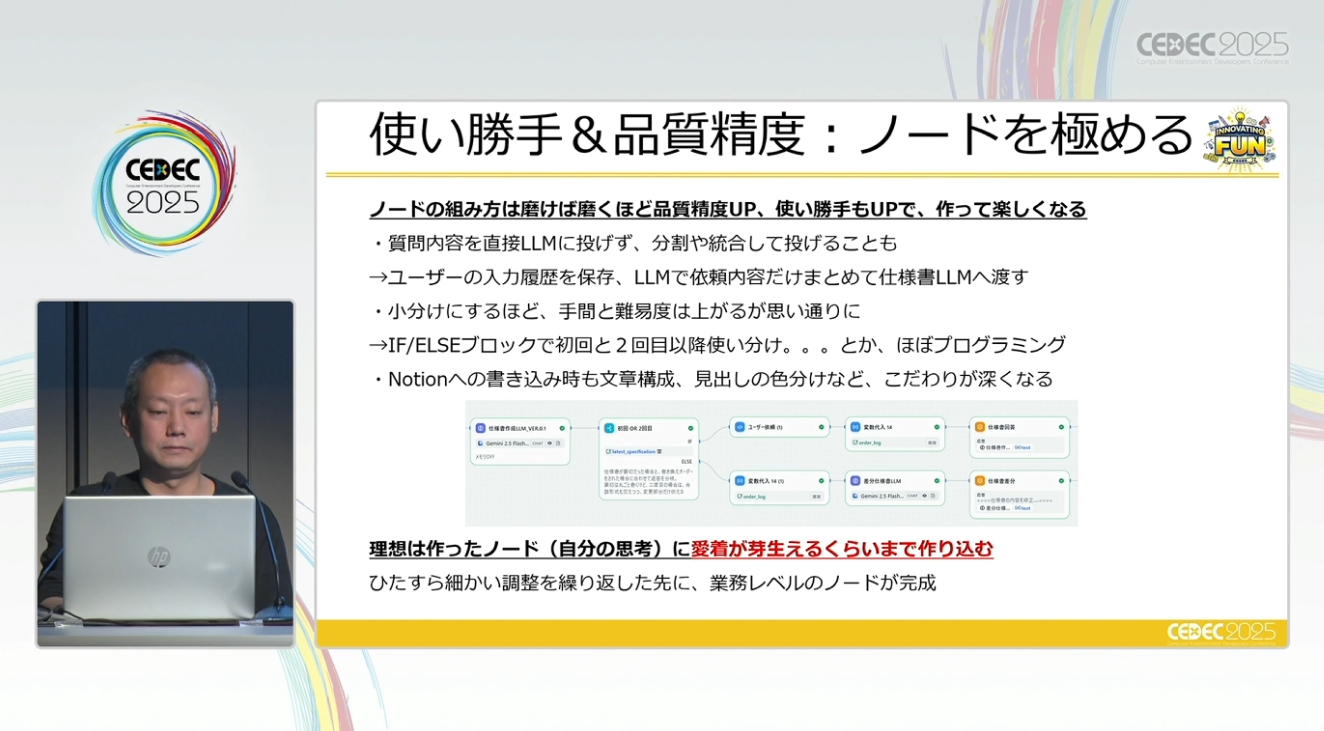

また、ツールの全体的な品質と精度を向上させるためには、「LLMが生成する文章の品質」と「使用者の意図通りに動くかという使い勝手」の両面からアプローチする必要があるとのことで、文章の品質向上のためにはRAGやプロンプトで与える情報の改善、使い勝手の向上のためにはDifyのノードの改善が有効ということでした。

今回のツールについては、自身の業務スタイルに特化して作ったため、今後の業務で十分活用できるとのことでしたが、他のプランナーやプロジェクトで活用するためには、それぞれに合わせたカスタマイズであるとのことでした。

感想

ゲーム制作の仕様書作成という独特な業務についても、その工程を分析して上手くAIに任せることにより、十分な業務効率化ができるという点が興味深かったです。

同様のアプローチはゲーム開発以外の業務にも応用ができそうだと感じました。