【Gemini】スライド資料からGeminiを使って爆速でブログ書いてみた

データ事業本部の川中子(かわなご)です。

今回は生成AIを利用したドキュメント・文章作成について、

GoogleスライドとGeminiを利用した方法を紹介します。

先日以下の#devio2025登壇ブログを公開しました。

上記ブログは以下の流れで記事を作成しました。

- GoogleスライドをNotebookLMで読み込んでテキスト化

- 出力されたテキストをGeminiに渡して下書きを作成

- 改行や一部記法、表現を修正し、画像を添付して投稿

もちろん自身で作成したスライドの内容がベースなので内容も違和感がなく、

Googleスライドの読み込みから投稿まで、30分ほどで完了しました。

実際にやったこと

Geminiにスライド渡してみた(失敗)

まず最初に、Geminiへ直接Googleスライドをインプットとして渡して、

テキストや画像の情報からブログの下書きを作ろうとしました。

実際にGeminiのインプット画面から、Drive経由でスライドを選択できたので、

「お、これはGoogleスライドなら直接読み込めるか?」と期待してました。

実際に渡したプロンプトは以下のとおりです。

(お試しだったのでプロンプトは結構適当)

この登壇資料から、ブログの下書きを作成してください。

全体の内容としては以下のイメージです。

- 登壇スライドの内容に沿って、ブログでも説明する

- 適宜スライドの画像を貼りながら説明

しかし結果として、まったくスライドの内容を反映していませんでした。

「登壇スライド」「画像を貼りながら」のイメージだけ反映されています。

※本記事のマークダウンが崩れないように#タイトルの頭に-を入れてます

Gemini出力

-## 【登壇レポート】〇〇が語る!最新技術と未来の展望

本日、〇〇で開催されたイベントにて、「〇〇」と題した登壇を行いました。本ブログでは、登壇資料の内容をさらに深掘りし、最新技術と未来の展望についてご紹介します。

-### はじめに:なぜ今、この技術が重要なのか?

今回の登壇では、近年注目を集めている〇〇技術について解説しました。この技術がなぜ今、これほどまでに重要視されているのか、その背景からご説明します。

-### 〇〇技術の基礎

まずは、〇〇技術の基本的な概念からご紹介します。スライドでは、図を多く用いて分かりやすく解説しました。

このスライドでは、〇〇技術の躍進について、グラフを用いて説明しています。〇〇技術は、スマートデバイスの普及やデータ量の増加に伴い、私たちの生活に不可欠なものとなりつつあります。

-### 〇〇技術の応用事例

次に、〇〇技術が実際にどのように活用されているのか、具体的な事例を交えながらご紹介しました。

スマートシティ、医療・ヘルスケア、自動車の3つの分野における応用事例について解説しました。例えば、スマートシティでは交通渋滞の緩和やエネルギー効率の最適化に、医療・ヘルスケアでは診断支援や個別化医療に貢献しています。

-### 未来の展望と課題

最後に、〇〇技術の未来の展望と、今後の課題についてお話しました。

スライドでは、Global Collaboration(国際連携の強化)、Ethics & Security(倫理とセキュリティ)、R&D Investment(研究開発投資)の3つの観点から、未来の展望と課題を提示しました。

国際的な連携を深め、倫理的な問題やセキュリティ対策を強化しながら、さらなる研究開発投資を行うことで、〇〇技術はより一層進化していくでしょう。

-### まとめ

今回の登壇を通して、〇〇技術の重要性、応用事例、そして未来の展望についてご理解いただけたかと思います。この技術は、私たちの社会をより豊かに、より便利にする可能性を秘めています。

今後も、〇〇技術の発展にご注目ください。

Geminiのチャットからは直接スライド資料を読み込めないことが分かったので、

別の方法でスライド資料を読み取ることにしました。

NotebookLMにスライドを渡す

以前の検証でGoogleスライドから画像情報まで読み取れることが分かっていたので、

まずはNotebookLMにスライド資料の内容を書き起こしてもらうことにしました。

直接NotebookLMにブログの下書きを作って貰わなかったのは、

生成される文章の雰囲気が少し堅い印象で、個人的に好みじゃなかったためです。

プロンプト次第では直接出力してもらうことも可能かも知れません。

NotebookLMには以下のプロンプトを渡しました。

この資料について、画像も含めてすべて説明するための台本を作成してください。

結果はとても高精度で、登壇前にこれをやっておけばよかったと思うほどでした。

この情報があれば登壇内容を説明するブログ記事も書けそうだと判断しました。

NotebookLM出力

はい、承知いたしました。ご提供いただいた資料「AWSで推進するデータマネジメント」の全スライドを、画像も含めて説明するための台本を作成します。

-### プレゼンテーション台本:「AWSで推進するデータマネジメント」

(スライド1)

皆様、こんにちは。本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。ただいまより、「AWSで推進するデータマネジメント」と題しまして、データ事業本部 ビジネスソリューション部の川中子より発表させていただきます。

(スライド2)

まずは簡単に自己紹介をさせてください。川中子 凌平(かわなご りょうへい)と申します。データ事業本部 ビジネスソリューション部のデータマネジメント推進グループに所属しており、主な業務はデータ分析基盤の構築です。これまで栃木から始まり、各地を転々としながら、現在は兵庫で勤務しております。趣味は犬の鼻の下の柔らかいところを嗅ぐことです。AWSの認定資格も複数保有しており、データ分析や機械学習領域を専門としています。

(スライド3)

本日のセッションでお話しする内容はこちらの3点です。まず「データマネジメントとは何か」を簡単に説明し、次に「AWSにおけるデータマネジメント活動を支えるサービス」、そして最後に「アーキテクチャを実現するサービス活用例」を紹介します。データマネジメントに関心をお持ちの方や、データ基盤の構築・管理に携わっている方に、特に参考にしていただける内容となっております。

(スライド4)

それでは、本題に入ります。まず、「データマネジメントとは」何かについてご説明します。

(スライド5)

データマネジメントとは、企業や組織が持つ様々なデータを価値ある資産として適切に管理・活用するための取り組みです。具体的には、データの正確性や完全性を確保する「品質の担保」、適切なアクセス制御と監査を行う「セキュリティ」、必要な時にすぐにデータへアクセスできる「可用性」、そして組織全体で統一的な管理を行う「ガバナンス」といった要素が含まれます。簡潔に言うと、「高品質なデータを、誰もが、いつでも、安全に使える状態を保つ活動」 と言えるでしょう。

(スライド6, 7)

データマネジメント活動のノウハウを体系的にまとめたものとして、国際的な非営利団体DAMA Internationalが定義した「DMBOK(ディーエムボック)」が有名です。DMBOKでは、データマネジメントは中央の「データガバナンス」を核として、それを取り巻く10の領域、合計11の知識領域で説明されています。例えば、データ品質、データセキュリティ、メタデータ、データアーキテクチャなどが含まれます。

(スライド8)

では、なぜデータマネジメントが必要なのでしょうか。多くの企業が陥りがちな問題として**「データのサイロ化」が挙げられます。これは、部門ごとにデータ管理場所がバラバラになってしまう状態です。サイロ化が起きると、異なる情報が同じ名前のカラムで管理されていて統合性が取れなかったり**、データの在り処を担当者しか把握していなかったり、誰がどのデータにアクセスできるのか管理状況が分からなくなったりといった問題が発生します。AWSは、このようなデータ管理の課題を解決するために、様々なサービスを展開しています。

(スライド9)

ここからは、その「データマネジメントとAWS」の関係について見ていきましょう。

(スライド10)

サイロ化の解決策として推奨されるのが、**「Lakehouse(レイクハウス)アーキテクチャ」**です。これは、データレイクを中心に、データウェアハウス、各種データベース、機械学習や分析サービスなどが連携する構成です。このアーキテクチャにより、データの集約、サービス間の相互運用性、統一されたアクセス管理が実現され、データのサイロ化を解消することができます。

(スライド11)

Lakehouseアーキテクチャを支える中心的なカタログサービスとして、**「AWS Lake Formation」と「Amazon DataZone」**があります。Lake Formationは主にアクセス権限管理を担い、DataZoneはデータカタログサービスとして機能します。

(スライド12)

Amazon LakeFormationは、データアクセスを一元管理するサービスです。Amazon S3や各種データベースなど、様々なデータソースを集約し、データレイクに保存します。そして、どのユーザーがどのデータに対してアクセスできるかを、行単位や列単位で細かくコントロールすることが可能です。これはデータセキュリティの観点から非常に重要です。

(スライド13, 14, 15)

一方、Amazon DataZoneは、組織内のデータをカタログとして公開するデータ管理サービスです。プロデューサー(データの提供者)は、管理しているデータをDataZoneに公開します。すると、コンシューマー(データの利用者)は、そのカタログを自由に検索し、使いたいデータを見つけて利用申請を送ることができます。プロデューサーが申請を承認すれば、コンシューマーはそのデータを分析などに活用できるようになります。これにより、データガバナンスを効かせながら、組織全体でのデータ活用を促進できます。

(スライド16)

Amazon DataZoneはメタデータ管理にも強みがあります。AIによるリコメンデーション機能があり、ビジネスメタデータ(データの意味や業務上の文脈)の登録を効率化できます。自動生成されたメタデータを確認し、編集して登録することも可能です。

(スライド17, 18, 19)

そして最近、次世代のAmazon SageMakerが登場しました。これは、データ探索から準備、ビッグデータ処理、機械学習モデルの開発、さらには生成AIアプリケーション開発まで、データ、分析、AIに関わるほぼすべてのコンポーネントを統合したプラットフォームです。Unified Studioという統合インターフェース上で、分析やAI開発ツールが統合され、Lakehouseを基盤として様々なデータを集約し、Data & AIガバナンスによってカタログ検索もサポートします。今後はこの次世代SageMakerがデータ利活用の中心になる可能性も考えられます。

(スライド20)

Lakehouseアーキテクチャでは、このように様々なサービス全体を統制しつつ(左側)、データレイクに「データをどう貯めるか」(右側)という点も重要になります。

(スライド21)

ここからは、Lakehouseアーキテクチャを実現するサービスの活用例として、まず「構造データ」について見ていきましょう。

(スライド22)

Apache Icebergは、データレイクで運用可能なオープンテーブルフォーマットです。データレイク上にある構造データを、柔軟なテーブル形式として利用できるようにします。後方互換性を保ちながらスキーマを変更できる「スキーマエボリューション」や、複数の同時書き込みでもデータ整合性を保証する「ACIDトランザクション」といった強力な機能を持ちます。オープンフォーマットであるため、ベンダーロックインを回避し、データの統合と相互運用性を向上させることができます。

(スライド23)

しかし、Icebergを自身で運用する場合、定期的なファイル圧縮や不要データの削除、生成されるメタデータファイルへのアクセス管理などが必要になります。これらを適切に管理しないと、クエリパフォーマンスが悪化し、コストも増加するという課題があります。

(スライド24)

この課題を解決するのがAmazon S3 Tablesです。これは、Apache Icebergテーブル形式のマネージドサービスで、Icebergテーブルのメタデータファイル管理を自動化してくれます。具体的には、ファイルの最適化(コンパクション)の自動実行による「クエリ性能最適化」、スナップショットの定常的なクリーンアップによる「ストレージ最適化」、そして実体ファイルへの「アクセス管理の簡素化」を実現します。これにより、ユーザーはテーブル内データの運用に集中できます。

(スライド25)

データ品質の管理にはAWS Glue Data Qualityが役立ちます。これは、データの品質をルールに基づいて自動で検証するサービスです。例えば、「ageカラムの値が0から120の間であること」や「customer_idがユニークであること」といったカスタムルールを定義できます。検証結果はデータ品質スコアとして算出され、ETLパイプラインへの統合やCloudWatchとの連携も可能です。

(スライド26)

Icebergのブランチ機能とGlue Data Qualityを組み合わせることで、品質が確認されたデータのみをユーザーに公開する、といった高度なフローを構築することも可能です。

(スライド27)

続いて、Lakehouseアーキテクチャにおける「非構造データ」の活用例についてご紹介します。

(スライド28)

Amazon S3 Vectorsは、大規模なベクトル検索システムを低コストで実現するサービスです(現在はプレビュー版)。非構造データのベクトル検索に必要なベクトルを保存するストレージとして機能し、従来のベクトルデータベースと比較して最大90%の大幅なコスト削減が見込めます。これにより、より手軽に非構造データを活用できる環境を構築できます。

(スライド29)

Amazon S3 Vectorsは、Amazon BedrockのKnowledge BaseやAmazon OpenSearch Serviceと連携できるほか、APIによる直接検索もサポートしています。

(スライド30)

APIによる検索は非常にシンプルです。こちらのコード例のように、数行のコードでベクトルの登録や検索を実行できます。

(スライド31)

非構造データのメタデータ管理にはAmazon S3 Metadataが有効です。これは、S3オブジェクトのメタデータを自動でテーブル化するサービスで、PDFや画像といった非構造データのメタデータを、テーブルとして簡単に管理・参照できるようになります。

(スライド32, 33)

S3 Metadataは2つのテーブルで構成されます。一つは変更履歴をほぼリアルタイムで記録する「ジャーナルテーブル」(必須)、もう一つは最新状態のみを保持する「ライブインベントリテーブル」(オプション)です。こちらのクエリ例のように、ジャーナルテーブルでは変更の記録が残り、インベントリテーブルでは最新の状態のみが確認できます。

(スライド34)

AWSのブログでは、このS3 MetadataをAmazon QuickSightと連携させ、コスト管理やデータ理解に利用する例も紹介されています。

(スライド35)

ここまで紹介したサービスを組み合わせることで、このようなデータ基盤を構築できます。これは、**「高品質なデータを誰もが、いつでも、安全に使えるデータ基盤」**の一例です。構造データは品質管理を経て目的別のデータ層へ、非構造データはメタデータ管理やベクトル活用が行われます。そして、これら全体のデータへのアクセスは一元的に管理され、カタログを通じてユーザーに提供されます。

(スライド36)

それでは、最後に本日のまとめです。

(スライド37)

本日のまとめです。

- データを資産として活用するにはデータマネジメントが不可欠です。

- サイロ化の解決策としてレイクハウスアーキテクチャが推奨されます。

- 今後は次世代SageMakerがデータ利活用の中心になるかもしれません。

- データレイク上でテーブル管理や品質検証も可能です。

- 非構造データの管理や活用に向けたサービスも展開されています。

ぜひ、適切なサービスを選定して、皆様の組織のデータを守り、活用していってください。本資料が少しでもデータマネジメント推進の参考になれば幸いです。

(スライド38)

ご清聴ありがとうございました。

(スライド39)

(イベント告知)

NotebookLMの出力をGeminiに渡す

GeminiにNotebookLMの出力をそのまま渡しつつ、ブログ下書きを頼んでみました。

プロンプトは以下のように渡しました。

以下の内容はあるイベント登壇用のスライドの台本です。

この内容をベースに、"「AWSで推進するデータマネジメント」というタイトルで登壇しました"というブログ記事を作成したいです。内容としては、スライドで発表した内容を6割くらいにかい摘んで大まかな内容を説明する記事です。記事をマークダウン形式で作成してください。

# 以下NotebookLMの出力をそのまま貼り付け

Geminiなら対話しながら修正ができると思って試したのですが、

修正する必要がないくらいの文章が一発で生成されました。

出力されたテキストから一部改行やマークダウン記法の修正を施し、

適宜スライド資料の画像を追加したものが、冒頭で紹介したブログ記事です。

いつもブログ記事はClaude Codeにブログ用プロンプトを渡して書いているのですが、

スライド資料説明用のプロンプトを用意しておけば、より文体をコントロールしつつ、

今回のように爆速に記事の作成ができそうだなぁと思いました。

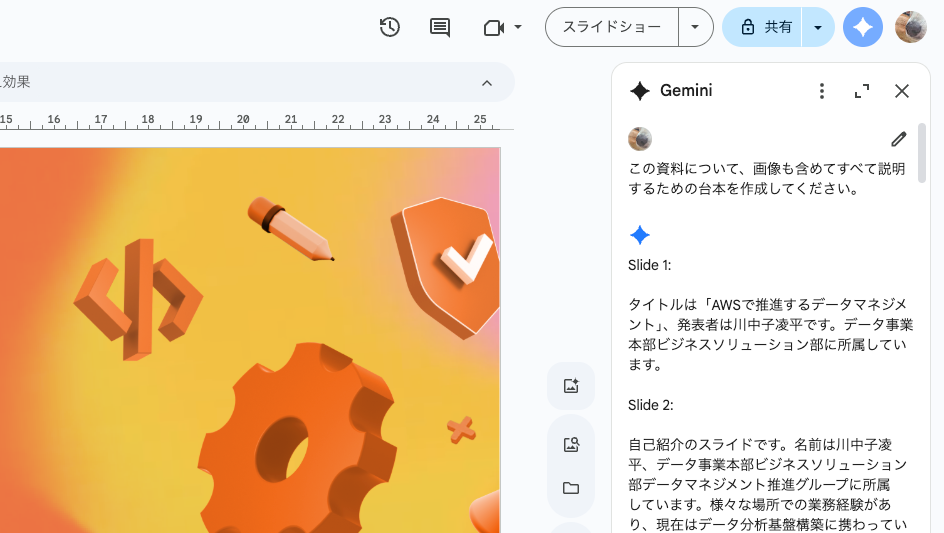

より簡単な方法を見つけた

上記の手順を踏んだあと、他にもGoogleスライドを読み込む方法について調べたところ、

組織内でGemini for Google Workspaceが利用できる環境になっている場合、

スライド画面から直接Geminiを呼び出せることに気付きました。

実際にやってみると、画像情報も読み取りながらテキストが生成できました。

内容としてはほぼNotebookLMの出力と同じだと思います。

スライド資料からドキュメントの作成であれば、この画面から直接操作する方が早そうですね。

またこの画面からスライド外の資料を@で指定して読み込めるので、

他資料も参照しながらテキスト生成をしたい場合にも対応できそうです。

さいごに

今回はGoogleスライドの資料からの文章の書き起こし方法をご紹介しました。

最終的にはGoogleスライド画面上から直接Geminiを呼び出して、

そこからテキスト生成を行うのが最も簡単で早い方法だと思いました。

本記事が少しでも参考になれば幸いです。

最後まで記事を閲覧頂きありがとうございました。