【登壇】 Gemini と Vertex AI Studio について事故(自己)流で解説しました #Google Cloud

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

概要

Classmethod AI Talks(CATs)とは

生成AIに関心のある皆さんと繋がるためのクラスメソッドが運営するコミュニティです。

長年続けてきた自社ブログ「DevelopersIO」での情報発信を通して、生成AI分野への注目度が高まっていることを実感し、読者の皆さんともっと積極的に交流し、共に学び、語り合える場を作りたいと考え作成されたコミュニティです。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

Youtubeで公開

今回の登壇の内容は、既にYouTubeで公開しております。興味がある方は 1.5倍速 ほどでご覧になっていただければ嬉しいです。

(9:15秒~のモザイク部分は盛り上がりました)

資料

登壇内容

アジェンダ

今回はVertex AI Studioのデモをメインに行いましたが、Geminiのモデルや特徴も合わせてお話ししました。本ブログでは、デモ以外の部分の内容を要約して、お送りしたいと思います。

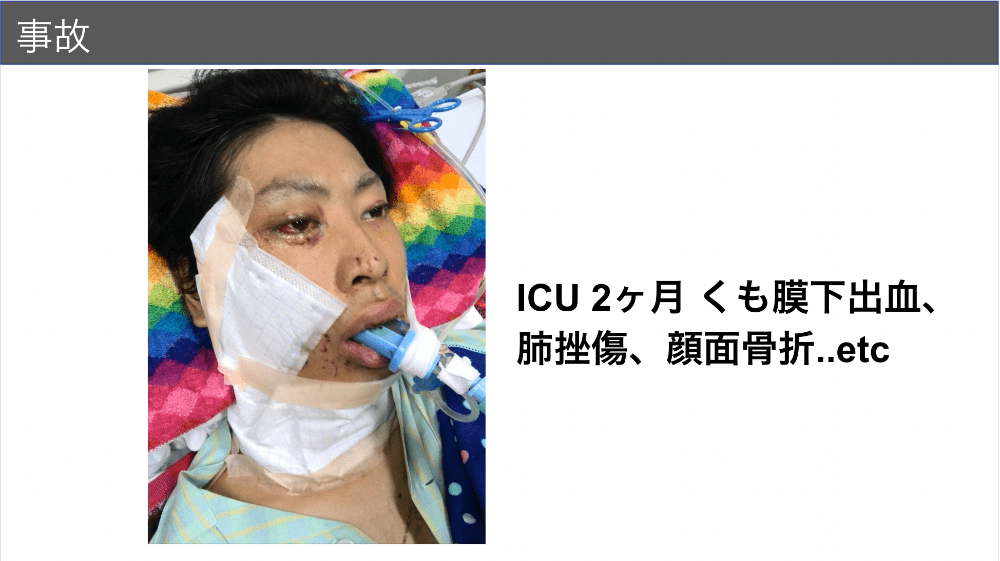

事故(自己)紹介

詳細は、こちらのブログをご覧いただければ幸いです。(本当に絶命寸前だったのでしばらくは自己紹介で擦らせてください)

Geminiとは?

Googleの生成AIサービス、モデルになります。Gemini から無料で利用することができます。

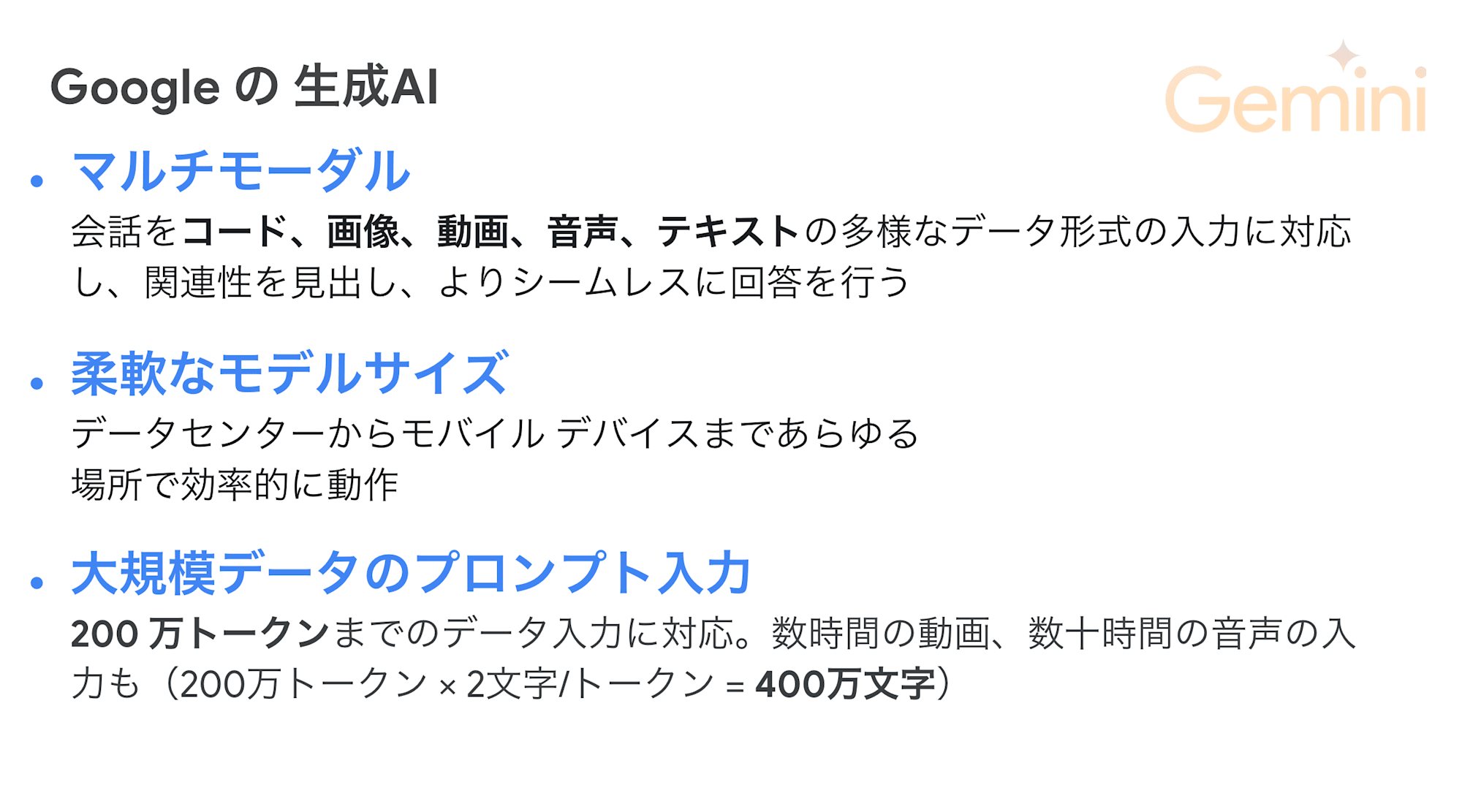

モデルの大きな特徴(Geminiの特徴)としては、以下の3つが挙げられます。

- マルチモーダル

- コード、画像、動画、音声、テキストなど、様々なデータ形式に対応し、関連性を見出してシームレスな回答を実現する

- 柔軟なモデルサイズ

- データセンターからモバイルデバイスまで、あらゆる場所で効率的に動作する

- 大規模データのプロンプト入力

- 200万トークン(1文字2トークンだと約400万文字)までのデータ入力に対応し、数時間の動画や数十時間の音声も処理可能

参考:https://blog.google/intl/ja-jp/company-news/technology/gemini-jp/

現在のモデル

Gemini 1.5

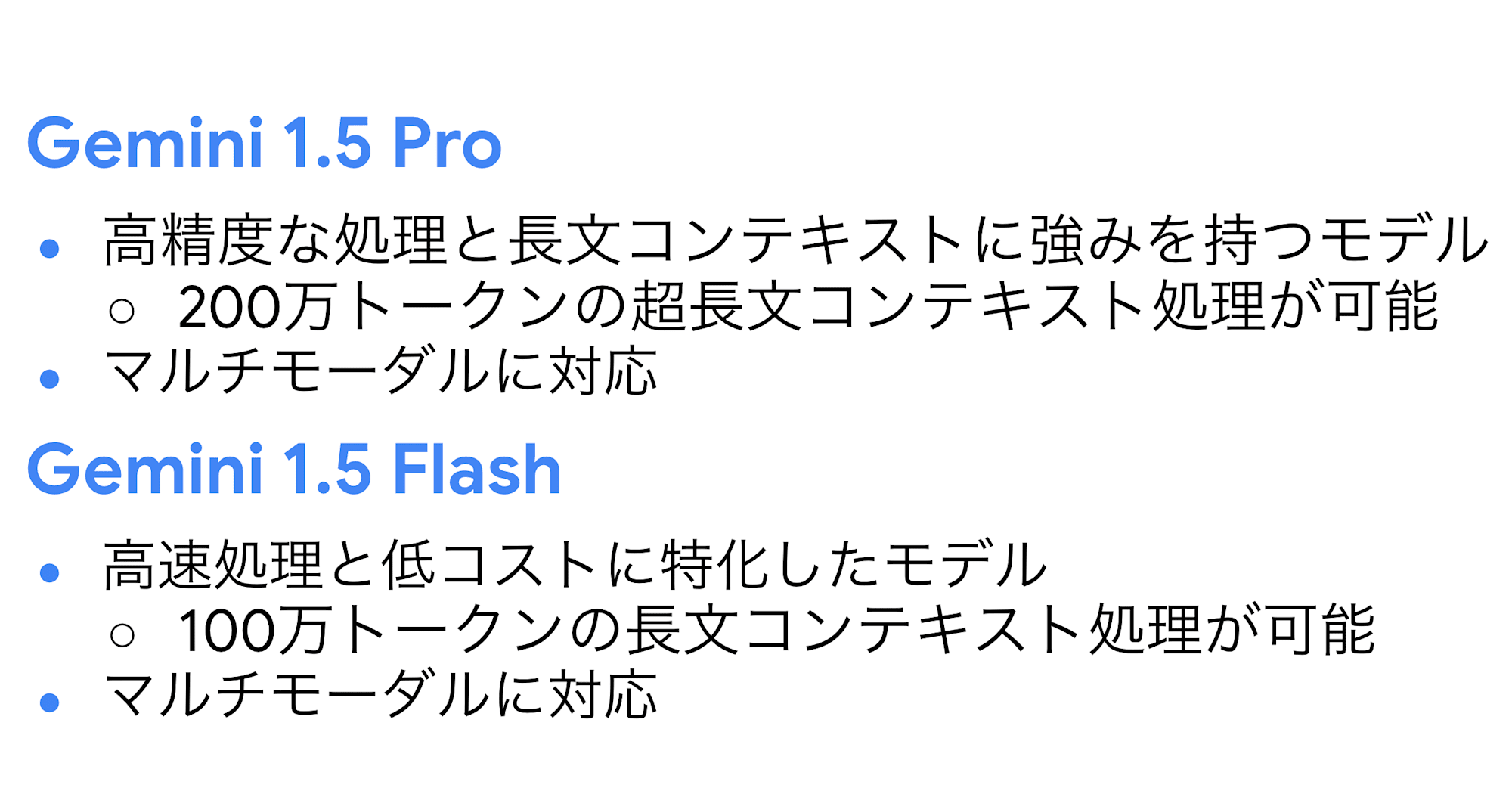

現在(1月時点)Geminiには1.5が存在し、用途に合わせて選べる2つのモデルがあります。

- Gemini 1.5 Pro

- 高精度な処理と長文コンテキスト理解に優れており、なんと200万トークンもの超長文を扱えるんです!もちろん、画像や音声など、様々なデータ形式(マルチモーダル)にも対応

- Gemini 1.5 Flash

- こちらは、高速処理と低コストに特化したモデルです。100万トークンの長文コンテキスト処理が可能で、こちらもマルチモーダルに対応

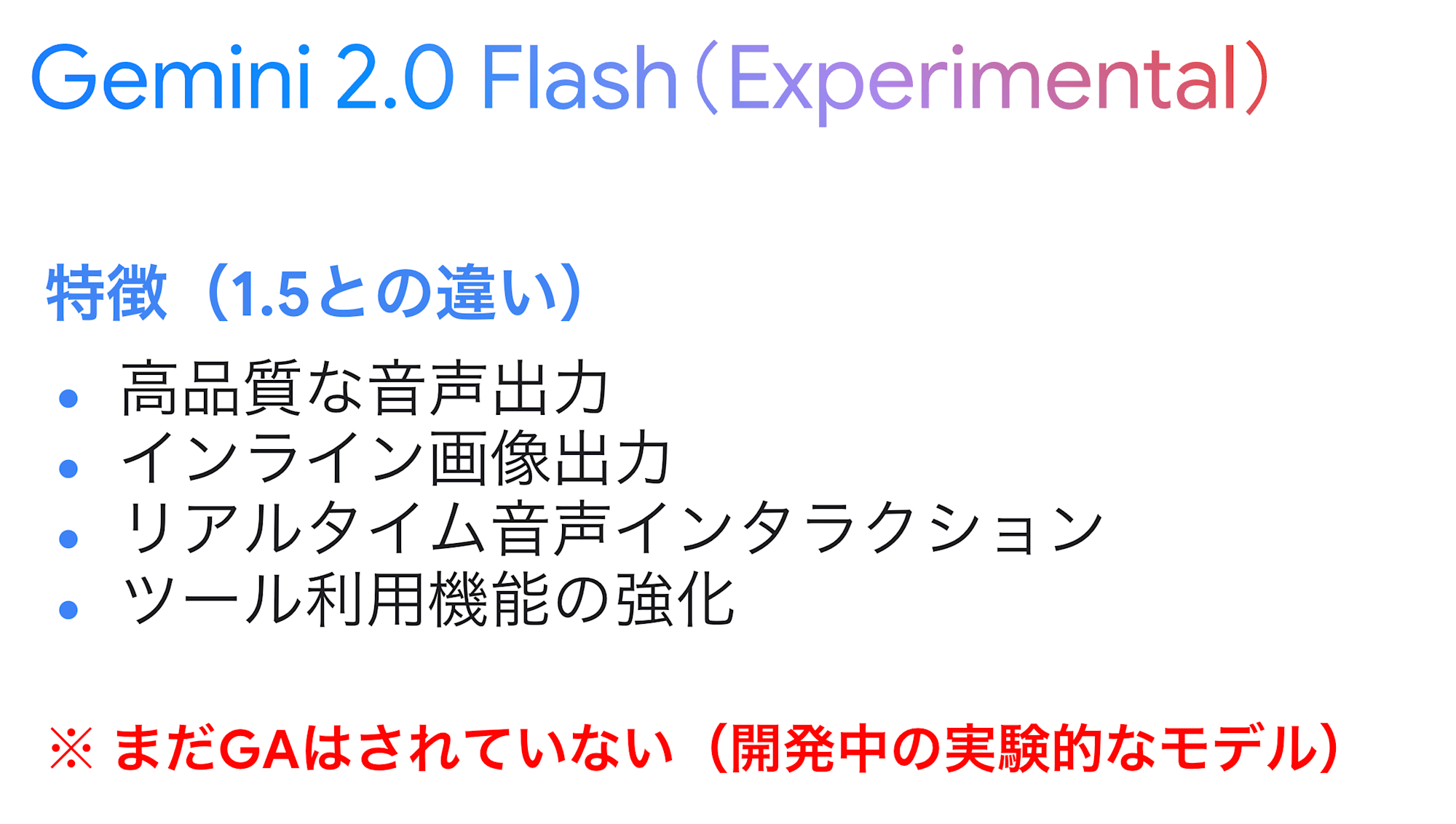

Gemini 2.0

Gemini 2.0 Flash (Experimental) は、Googleが開発中の実験的なモデルです。 → すでにGemini 2.0 FlashがGAされました!(日本時間2月5日)

2.0は最新のバージョンであり、1.5と比較した時に以下のような特徴が存在します。

- 高品質な音声出力

- より自然でクリアな音声でのコミュニケーションが期待可能

- インライン画像出力

- テキストの中に画像を直接埋め込むことができるため、視覚的に分かりやすい表現が可能

- リアルタイム音声インタラクション

- よりスムーズで自然な会話体験を実現

- ツール利用機能の強化

- 外部ツールとの連携が容易になり、より高度なタスクを実行

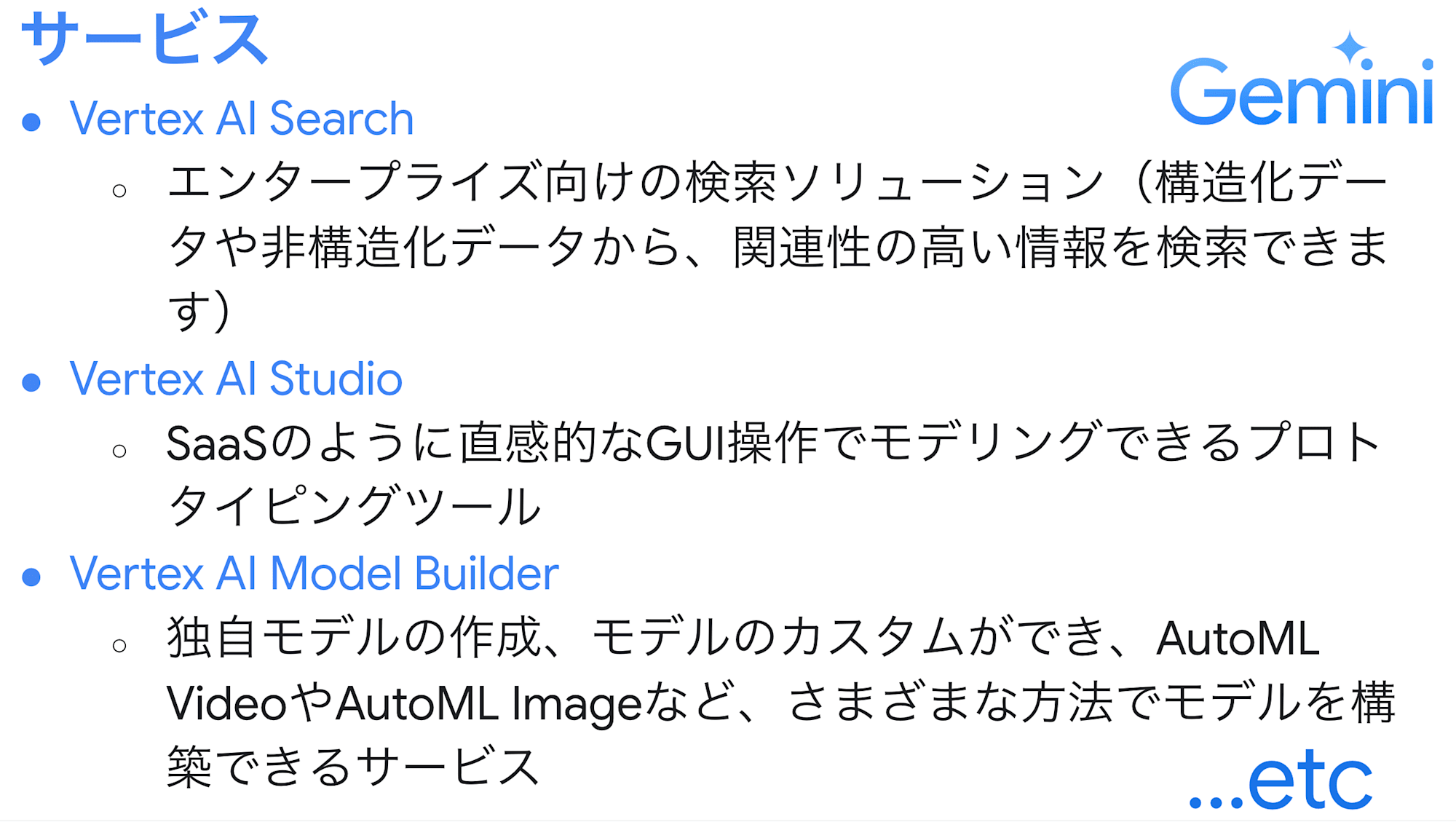

Vertex AI Studio

Vertex AI Studioは、Vertex AIの中に含まれる1サービスになります。Vertex AIとは、Google Cloud のAIサービスを統合したプラットフォームであり、AI/MLの専門家でなくても、比較的簡単に利用できるように設計されているサービスになります。

よって、様々なAI/ML開発の用途に対して、サービスが展開されており、例えば以下のようなサービスが存在します。

そして、Vertex AI Studioは、SaaSのように直感的なGUI操作でモデリングできるプロトタイピングツールです。専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作でAIモデルの構築を試せるため、アイデアを素早く形にできます。

また、生成AIモデルの調整や評価も容易に行えるため、ビジネスへの活用を検討する際のPoCなどにも有効に活用できます。

実際のデモ画面はYoutube動画の 6:12 からご覧ください。

まとめ

誰でもAIモデルを作れる時代に

今回のブログでは、Googleの生成AIモデルGeminiを中心に、その特徴や活用方法についてご紹介しました。特に、Vertex AI Studioを利用することで、専門知識がなくても直感的な操作でAIモデルを構築できる時代になったことをお伝えできたかと思います。

この記事を読んで、少しでも生成AIに興味を持っていただけたら嬉しいです。Classmethod AI Talks(CATs)では、今後も生成AIに関する様々な情報発信や交流イベントを企画していきますので、ぜひご参加をご検討ください!

今回の登壇内容の詳細はYouTubeでも公開していますので、そちらも合わせてご覧いただけると、より理解が深まるかと思います。