【イベントレポート】『Gemini と NotebookLM を組み合わせて 目標設定の負荷を軽減する方法』の登壇と補足

こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。

2025/10/22 に Google Cloud に学ぶ「AIエージェントってなに?」を解決する、やさしいビジネス活用と業務効率化事例 のセミナーで 『Gemini と NotebookLM を組み合わせて 目標設定の負荷を軽減する方法』というお題で登壇しました。

伝えたいことが多く、15分枠では細かな部分まで補足しきれませんでした。そのため、登壇で語りきれなかった部分を補足します。

登壇資料

登壇を見ていない方向けの要点まとめ

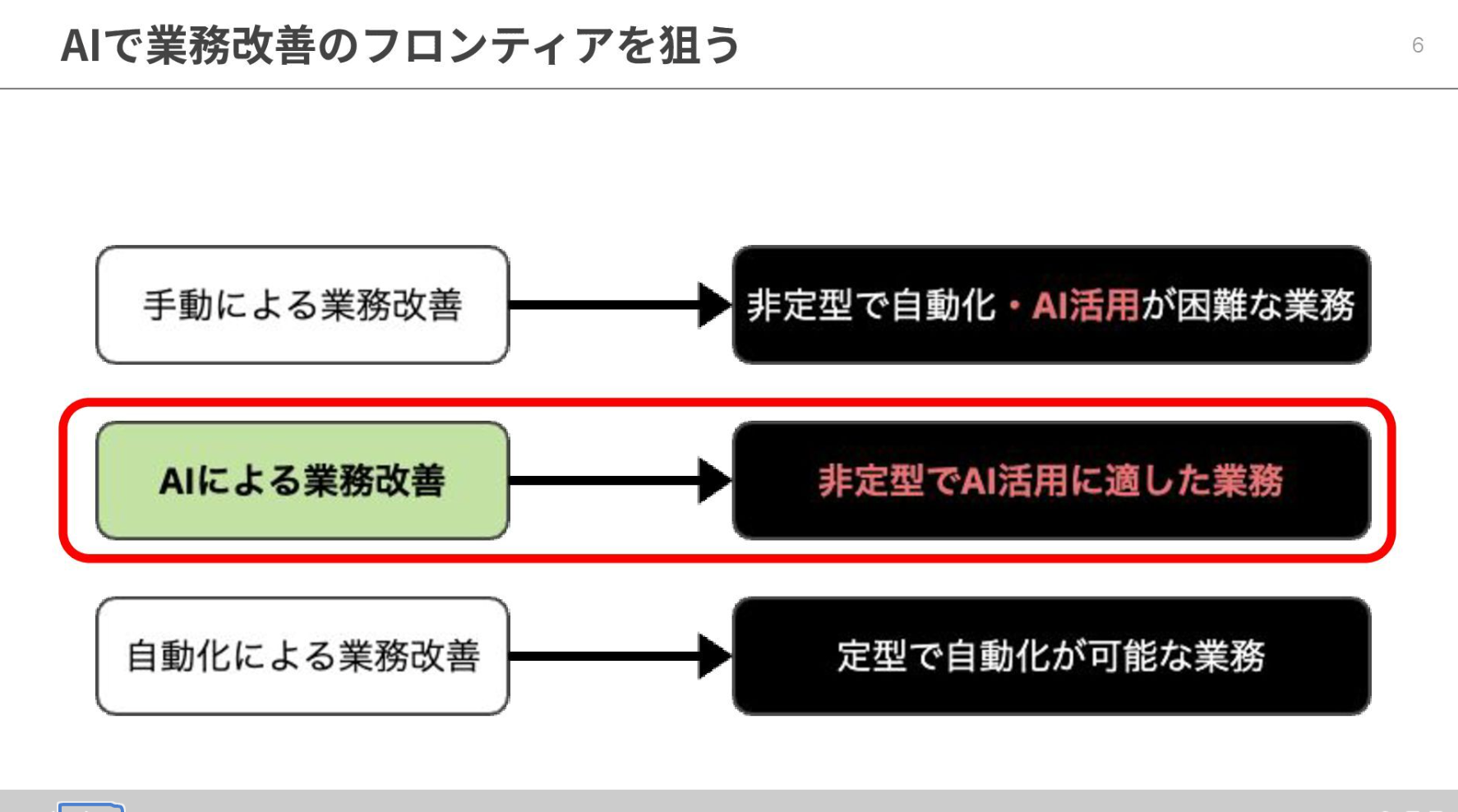

AI活用で業務改善のフロンティアを狙う

自動化できる定型業務と、手動での対応が必要な非定型業務。その間にある「AIで改善できる非定型業務」が、新たな改善ターゲットです。 この領域でAI活用を進めます。

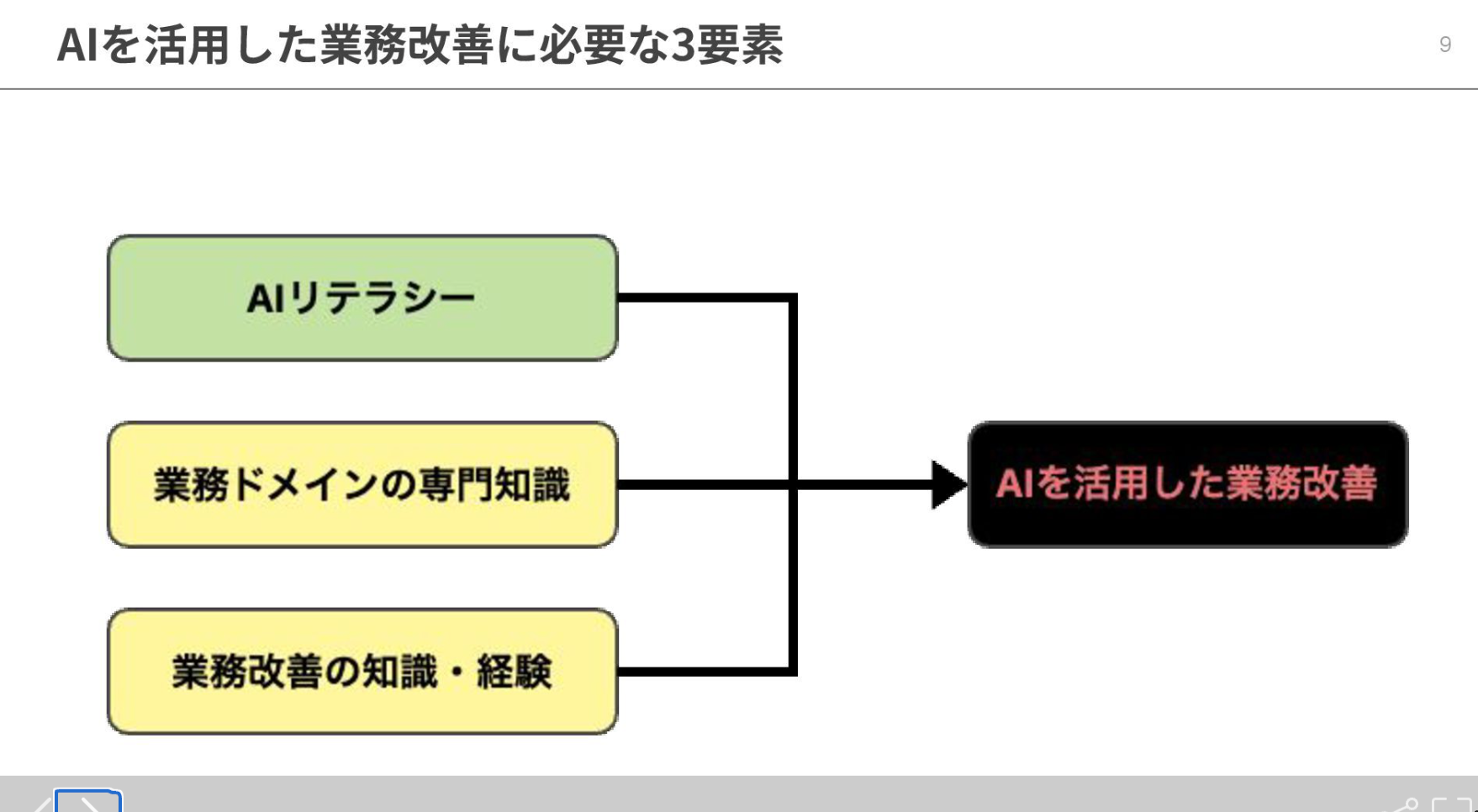

AIを活用した業務改善に必要な3要素

AIを用いた業務改善をするには3つの要素が必要です。

- AIリテラシー

- 業務ドメインの専門知識

- 業務改善の知識・経験

あくまで業務改善なので、AIリテラシーだけでは成り立ちません。

3つの要素を1人もしくはチームで揃える必要があります。

目標設定支援をするAIツールの事例

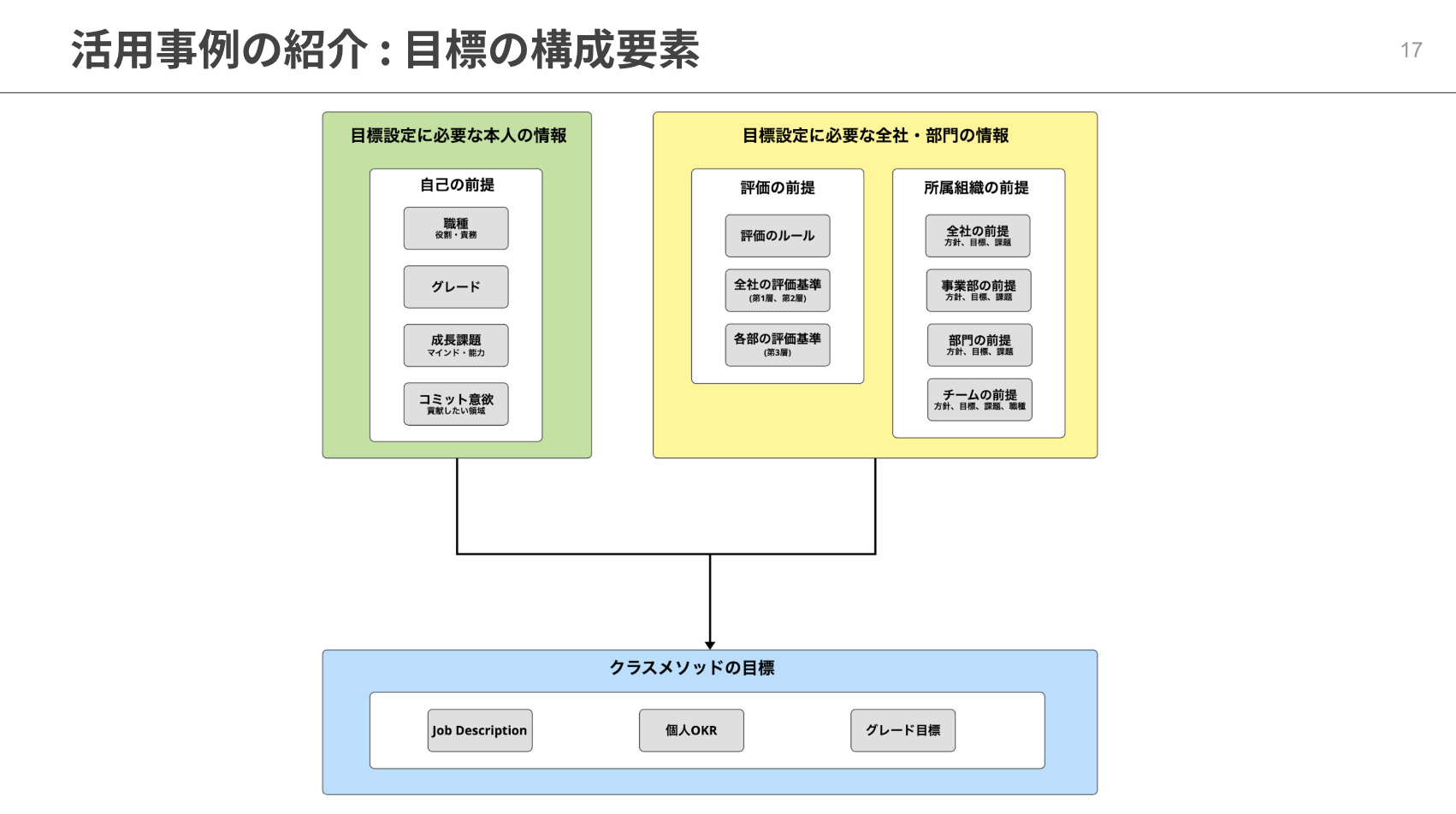

目標の構成要素

目標は以下のような前提を加味して作成されるものです。

- 全社に関わる情報(方針、目標、課題)

- 評価制度に関わる情報(制度ルール、全社の評価基準)

- 事業部、部門、チームに関わる情報(方針、目標、課題)

- その部門における職種及びその職種の役割・責務

- 部門、職種別の評価基準

- 本人の情報(グレード、職種、成長課題、コミット意欲のある領域、etc)

今回はこれらを踏まえた目標の素案作成をAIで対応しました。

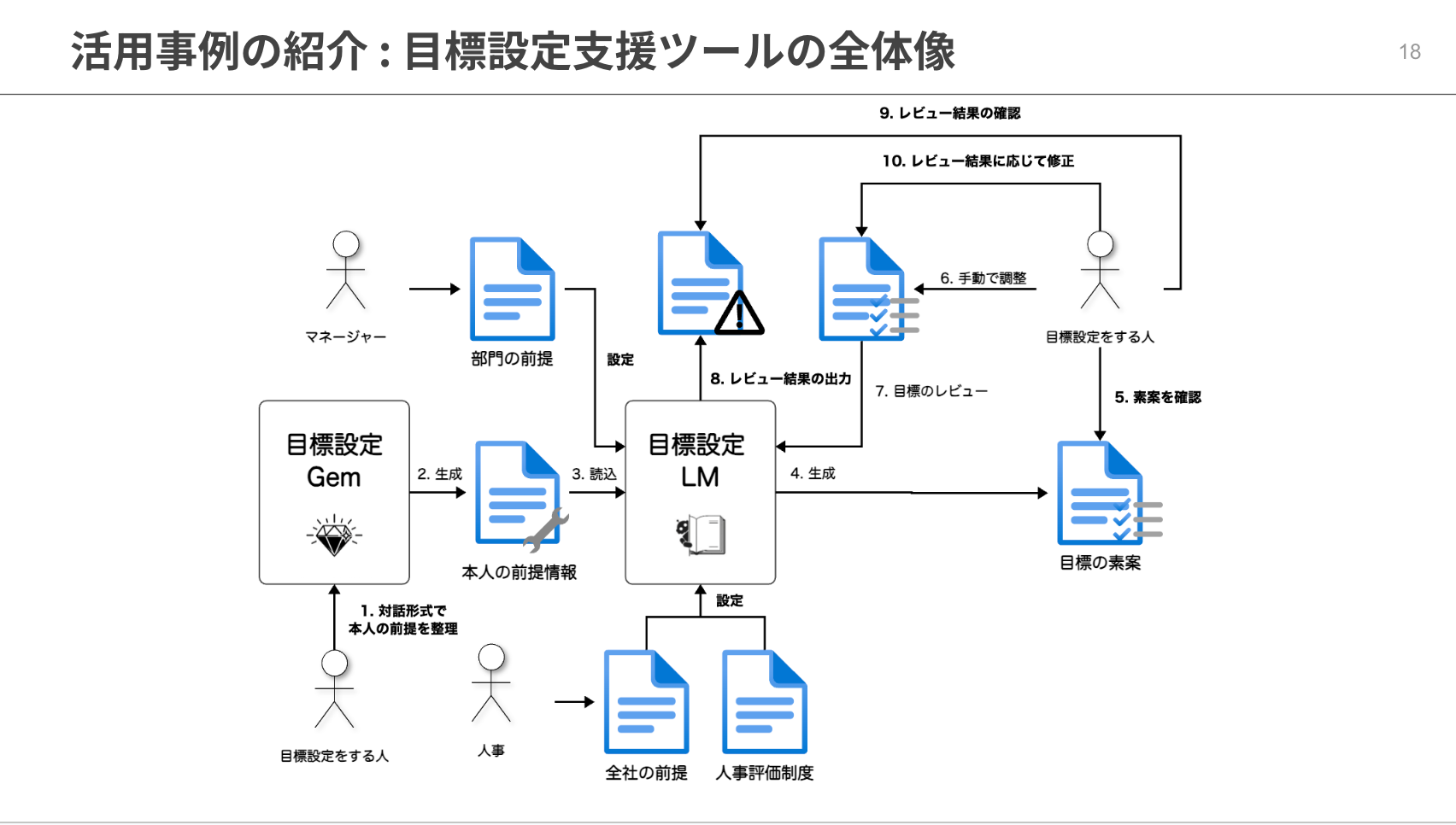

目標設定支援ツールの利用プロセス

以下のような流れで利用する仕組みになっています。

■準備

- 人事が全社の前提情報、人事評価制度の情報を NotebookLM に設定

- 各部のマネージャーが部門の前提情報を NotebookLM に設定

■準備完了後

準備が終わったら以下のような手順で目標を作成していきます。

以下の連番は図の番号に対応しています。

- Gemini の Gem で本人の目標の前提を整理する

- 本人の目標の前提が作成されます

- 本人の目標を NotebookLM に入力します

- NotebookLM で目標の素案が生成されます

- 本人が目標の素案を確認します

- 本人が目標の素案を参考に目標を調整します

- 目標が自分の求める方向にあっていたら微調整で済ませます

- 目標が自分の求める方向とあっていなかったら、あくまで作成方法の参考にしつつ、別途目標を作成します

- NotebookLM に目標のレビューを依頼します

- NotebookLM で目標のレビュー結果が出力されます

- 本人が目標のレビュー結果を確認します

- 本人がレビュー結果に応じて目標を修正します

目標設定 Gem のポイント

- ステップバイステップの質問の流れを Gem に設定してある

- 利用者は Gemini の問いに回答だけすればよい

- 次のキャリアステップの内容をAIによって動的に出力している

- 入力値に応じたキャリアプランの選択肢を動的に提示している

- Gem は社員全体の Google Group に共有している

- 社員の増減に対して権限設定のメンテナンスが不要

目標設定 LM のポイント

- ソースファイルに制御用プロンプトを設定している

- 公式のドキュメントで言及されている利用方法ではないが、一つのプラクティスとして運用できている

- Google ドキュメントの更新が便利

- 同期機能で更新内容を手軽に反映可能

補足

以降の内容は登壇時に説明しきれなかった情報です。

目標のレビュー機能

登壇時は説明を省略しましたが、目標をレビューする機能もつけてあります。

OKR と個人の成長目標を扱っているので、それぞれ別々にレビュー機能を用意しています。

- OKR のレビュー

- OKR の一般的なルールに沿っていること

- 上位目標とのつながりがあるか

- KR に定量的な表現が含まれているか

- etc

- 成長目標のレビュー

- 所属部門やチームの方針、目標、課題と整合性がとれているか

- 現在のグレードを踏まえてほどよい難易度になっているか

- 単なる成長目標ではなく、事業への貢献に紐づいているか

- SMART の法則に沿っているか

- etc

すべて列挙はしていませんが、例として上記のような観点を元にレビューするようにしています。

ストック情報の恩恵

今回の仕組みには目標設定の前提情報の整備が必須になります。今回、1ヶ月半という短期間での導入ができた背景として、もともと必要な情報が大枠で揃っていたという点があります。

- 全社に関わる情報(方針、目標、課題)

- 評価制度に関わる情報(制度ルール、全社の評価基準)

- 事業部、部門、チームに関わる情報(方針、目標、課題)

- 部門、職種別の評価基準

部門関連の情報に関しては本来すべて部門の方々に必要な情報を記載して頂く必要があるのですが、もともと社内公開されている情報が多くあったので、半分くらいは私が収集して事前に記載したうえで残りの各部内でしか分からない部分の残りの記載を依頼することで、各部のマネージャーの対応負荷を減らすことができました。弊社の場合、慣習的に部門ごとに MVVB 形式で方針をまとめている事が多いのが特徴です。

人事評価制度に関する情報も私が制度の改定時にリファレンスを整備し、その後の継続運用については組織開発室メンバーの wakahara が内容を継続的にブラッシュアップしてくれていたため、今回のために追加で用意する情報はありませんでした。

3層構造の評価基準の恩恵

クラスメソッドの人事評価制度において、評価基準は3層構造になっています。

3層の評価基準 / 2024年7月版 クラスメソッド 人事評価制度 | DevelopersIO

- 第1層 : 部門や職種を問わない全社で共通の評価基準

- 第2層 : エンジニアやセールスなど職種グループごとの評価基準

- 第3層 : 個別の職種や部門別の具体的な前提を含む、より詳細な評価基準

第1層、第2層は経営・人事で整備していますが、第2層の内容を踏まえて第3層は各部門で整備しています。

第3層があることで、各部における個別の職種の前提に沿ったより具体的な評価基準をもとにAIが目標を検討することができます。

伴走支援の恩恵

タイミング的に約1年ほど人事として伴走支援をしている事業部があり、私が部内の前提状況を把握していました。その部門に検証協力をしてもらうことで、検証のオーバーヘッドを最小化することができました。

協力いただいたマネージャー・メンバーの方々ありがとうございます!

本人の意向の反映

目標はあくまで本人の意思、意欲と噛み合った時、最大の効果を発揮します。単に会社の前提に沿った目標があるだけでは、やらされ目標になってしまいます。

それを踏まえて今回の仕組みは、『目標の完成版を提供する』ものではなく、『目標の参考になる素案を作成するもの』という位置づけにしています。生成された目標がたまたま自分が取り組みたい内容と一致することもあるかもしれませんが、あくまで参考です。そして、AIは非決定性という特徴があります。同じ入力に対して同じ出力になるとは限りません。この特性があることで、目標の素案を実行するたびに微妙に異なる素案を得ることができます。

また、目標の素案を作成すると言っても、できるだけ本人の意欲につながる素案ができたほうが仕上げをしやすくなります。そのため、 Gemini の Gem で本人の前提情報を設定する過程で、本人がコミットしたい領域や、次のキャリアを確認するようにしています。入力情報にこれらが含まれることで、AIが本人の意向を加味した目標の素案を作成する可能性が高まります。

今回のツール作成に関わるブログ記事

プロンプトをそのまま共有することはできませんが、プロンプトで用いたテクニックの一部についてはすでにブログ記事で公開しています。

- Gemini の Gem で1手順ずつ受け答えを促す

- Gemini の Gem で質疑応答の結果を所定のフォーマットで Canvas に更新し、 Google Docs に出力する

- Gemini の Gem のカスタム指示内で条件分岐を実現してみた

- Gemini の Gem を社内共有する