Amazon Quick Suite の最新機能「スペース」を構成して組み込みのチャットエージェントから使ってみた

いわさです。

先日登場した Amazon Quick Suite ですが、従来 Amazon QuickSight で担っていた BI 機能以外に様々な AI 機能が追加されています。

現在少しづつそれらの機能を試していまして、本日はその中のひとつ「スペース」機能を使ってみたので基本的な使い方を紹介したいと思います。

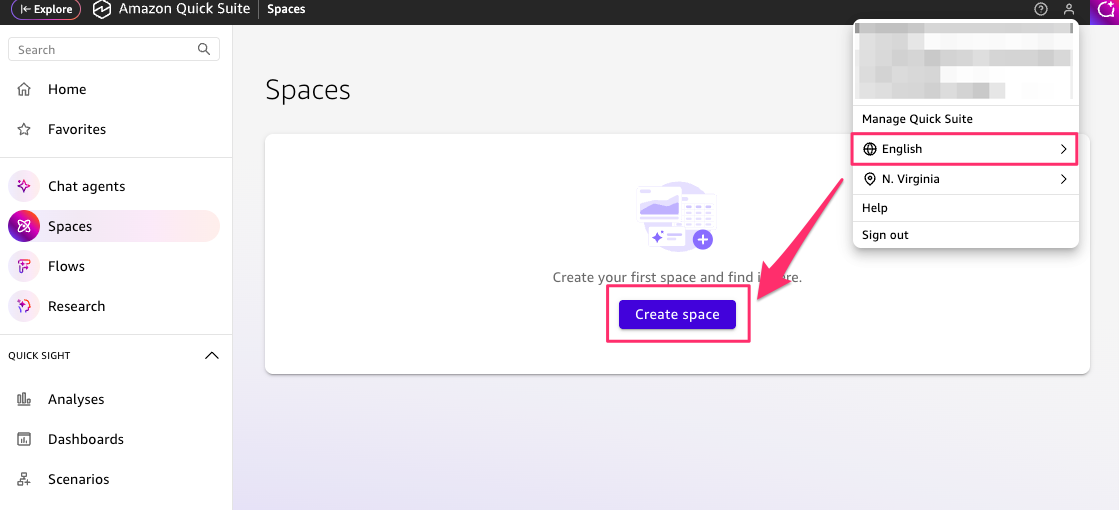

本日時点でスペース機能を始めとする新しい AI 機能は東京リージョンでは利用出来ませんので、バージニア北部リージョンで検証しました。

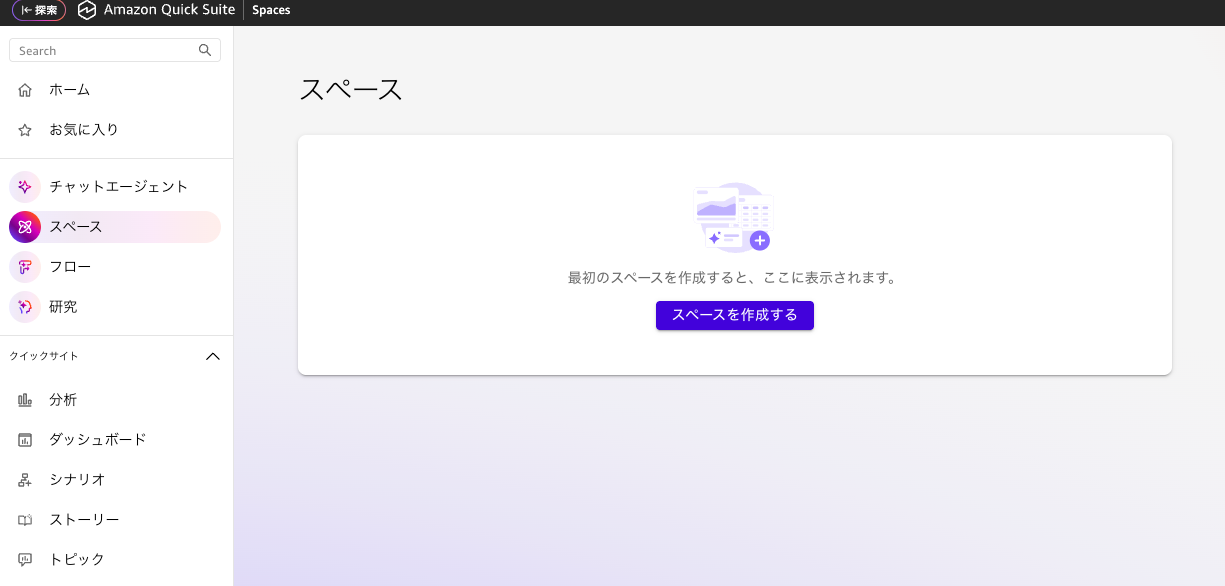

スペースの作成

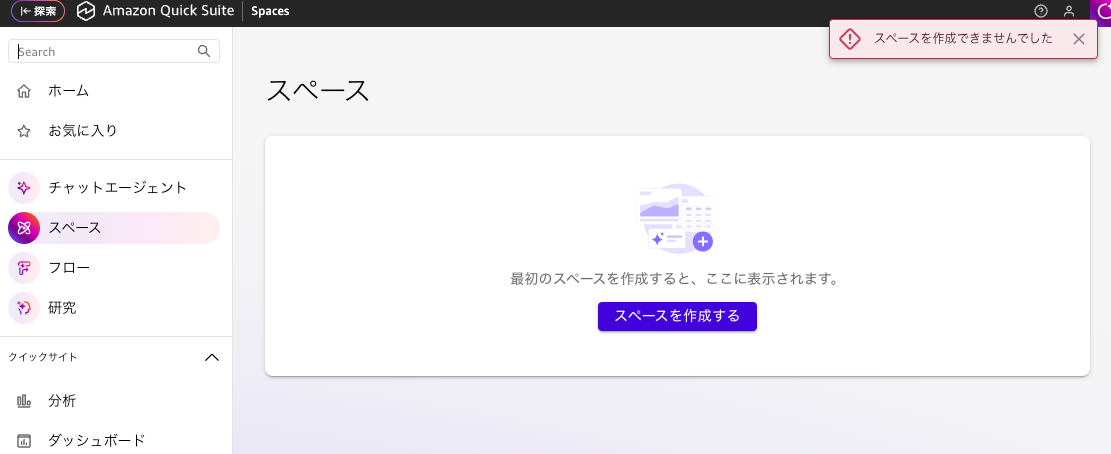

スペースの作成ですが非常に簡単で、「スペース」メニューから遷移して「スペースを作成する」ボタンを押すだけです。

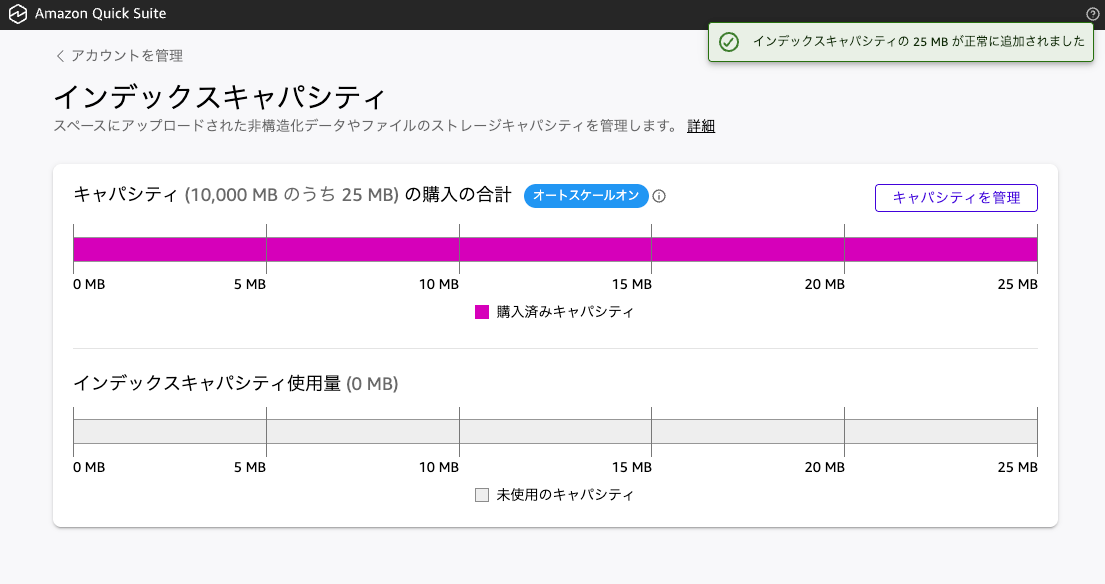

インデックスキャパシティの追加

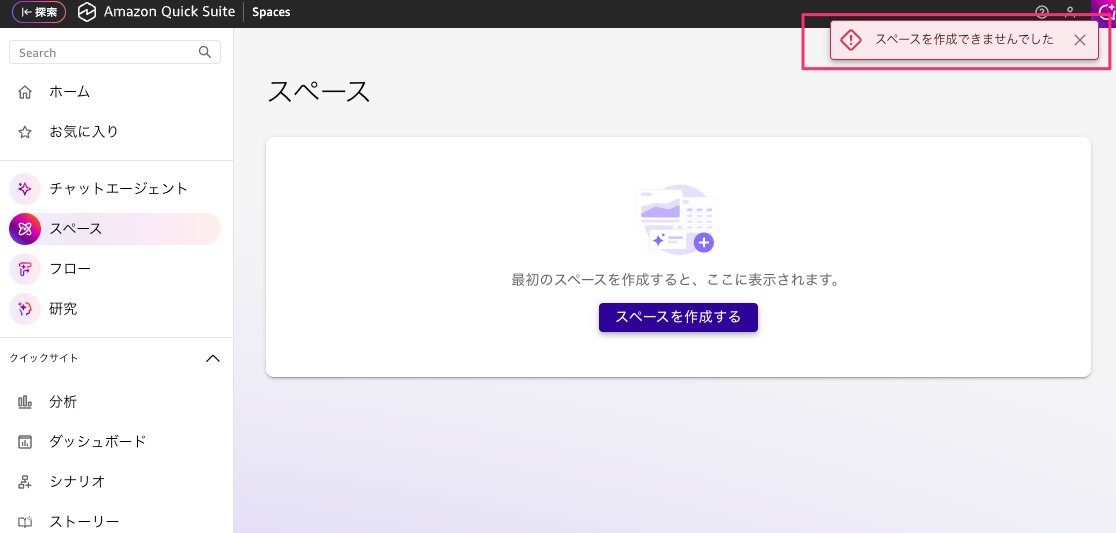

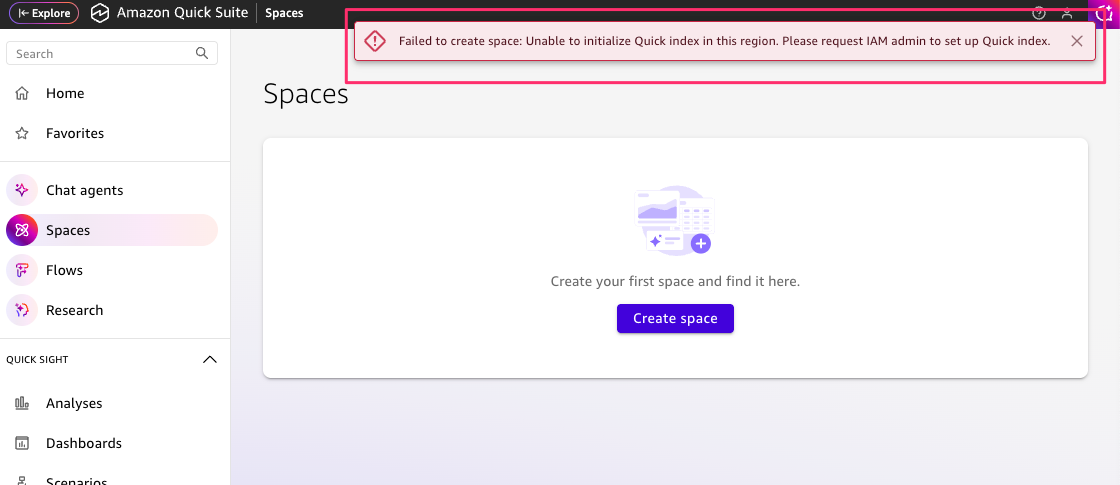

しかし、本日時点でおそらく多くの方は次のように理由がよくわからずにスペース作成に失敗すると思います。

CloudTrail にもエラーメッセージが表示されず原因不明ですよね。IAM 権限とかも問題なさそうです。

こちらですが、まず Quick Suite コンソールを日本語から英語に変更しましょう。そうすると次のように詳細なエラーメッセージが表示されるようになります。うそだろ...

エラーメッセージを見ると Quick Index というやつの初期化に失敗していて、管理者によるセットアップが必要みたいですね。

次の公式ブログを見ていただきたいのですが Quick Index というのは「企業のすべてのドキュメントとデータを共有ナレッジベースとして提供」するものと説明されています。

具体的には、スペースを使う際にはスペース用にナレッジ(非構造化データやファイル)をアップロードします。

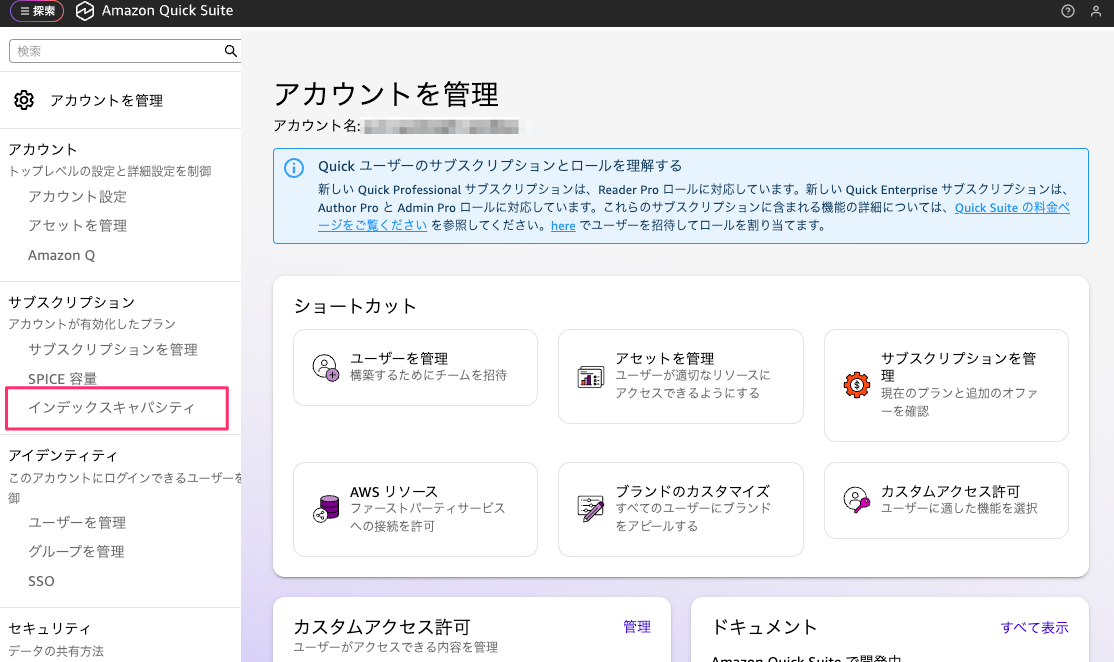

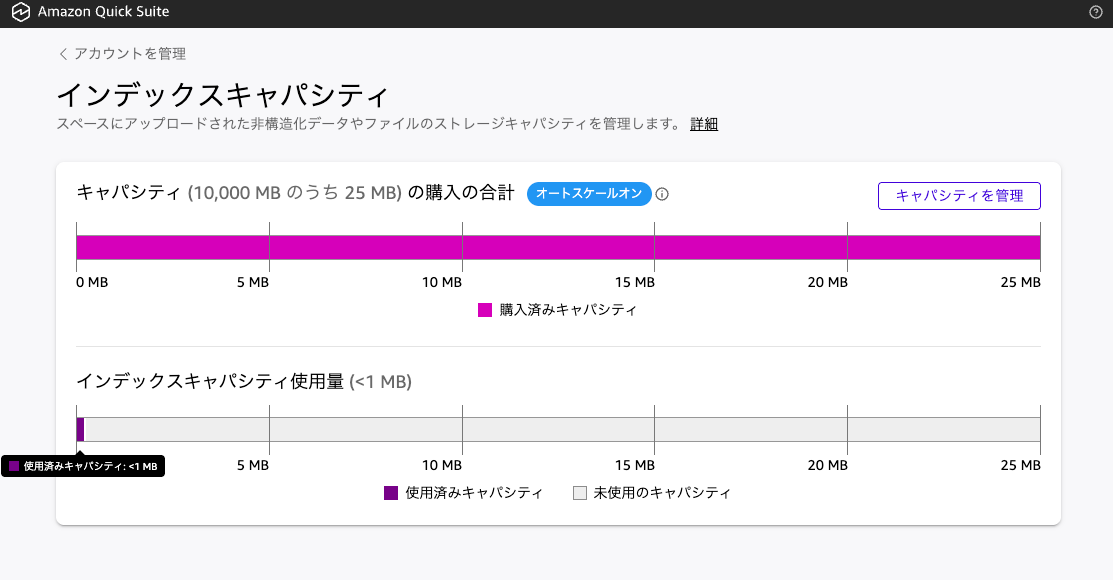

その際にストレージを消費するのですが、そのキャパシティ管理を以下から行うことが出来ます。これの初期設定がまず必要なのです。

おそらく初期状態であれば「インデックスキャパシティなし;キャパシティがセットアップされているインデックスはありません。」と表示されていると思います。

「キャパシティを管理」ボタンを押しましょう。

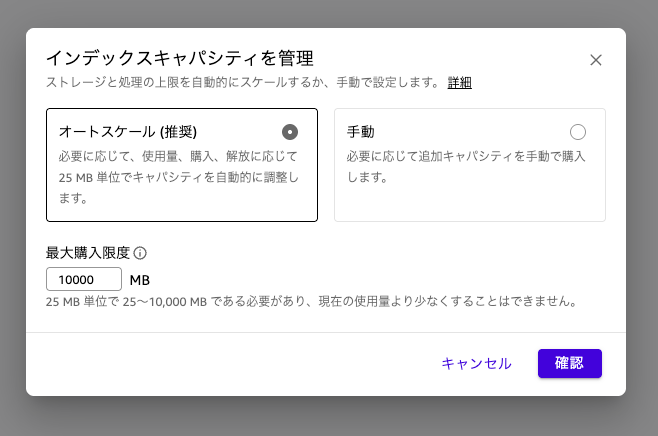

そうすると、インデックスキャパシティの初期化を行うとともにキャパシティをどのように管理するかのモードやサイズを設定出来ます。

これらの設定は後から変更出来ますので、とりあえず今回はデフォルトで行きたいと思います。

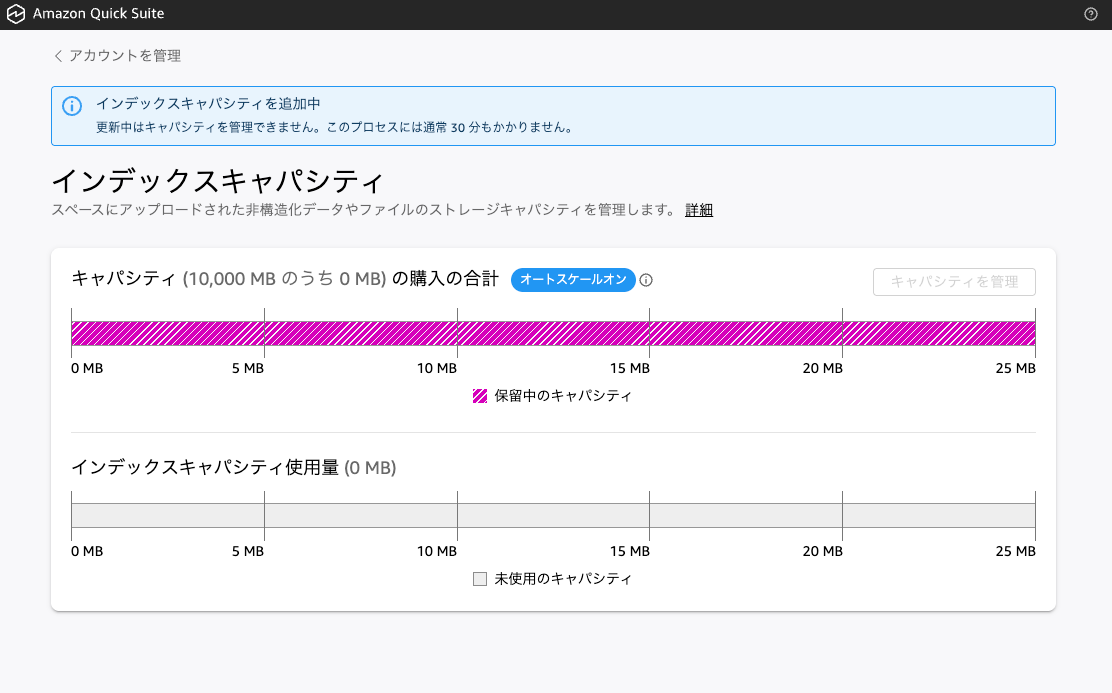

「確認」ボタンを押すと次のようにインデックスキャパシティの追加が開始されます。

なんか SPICE キャパシティの管理画面みたいですよね。

初期化に少し時間がかかるみたいなのですが、今回オートスケーリングの 25 MB で設定したところ 5分もかからないくらいで次のようにインデックスキャパシティの追加が完了しました。

英語でスペース作成を行う

インデックスキャパシティの初期化が無事完了しました。

気を取り直してスペースの新規作成をしてみましょう。

失敗しました。

これはどういうことだ。先程と同じように英語でも試してみましょう。

なんと英語だと成功しました。これはフィードバック必要だな。

本日時点ではコンソール言語が日本語の場合にうまくいかないことが多いみたいなので、Quick Suite を検証する際は英語にしておいたほうが無難かもしれないですね。

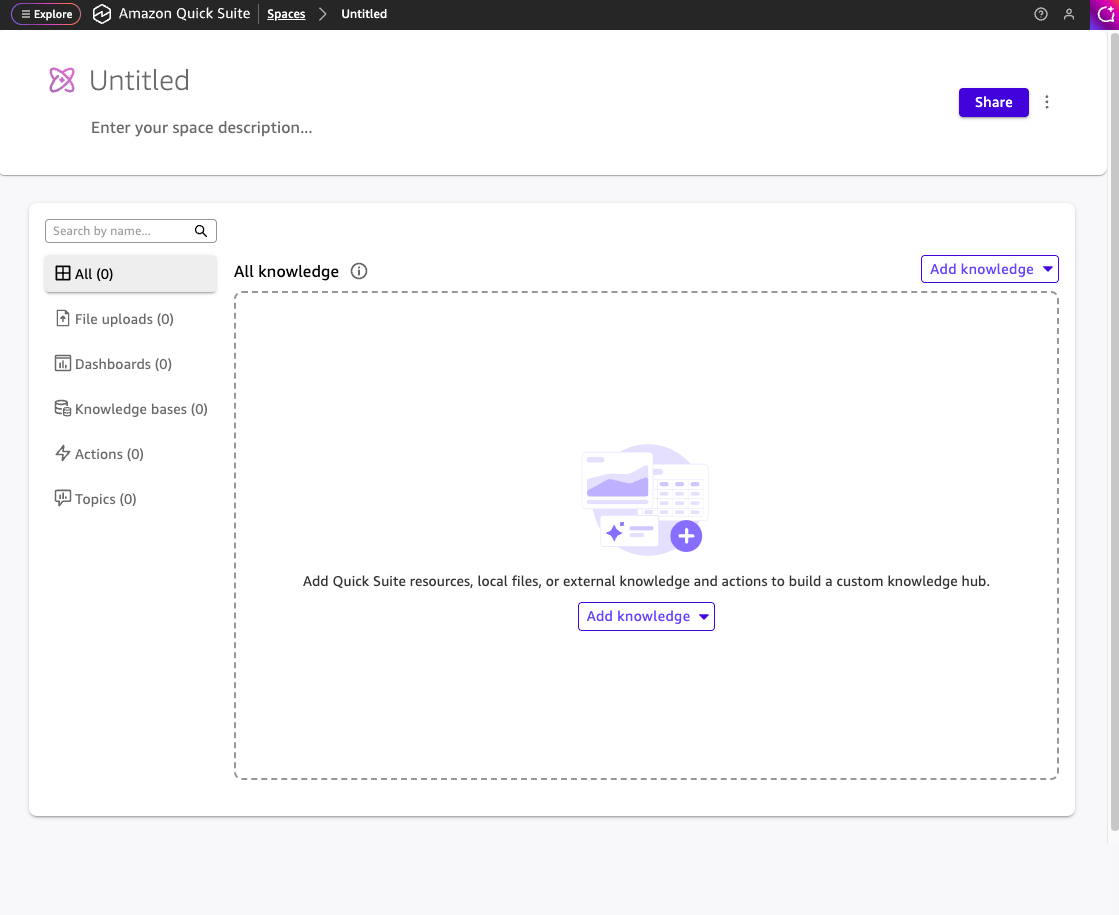

スペースにファイルをアップロードする

スペースを何とか作成することが出来ましたね。

スペースの使い方ですが、様々なファイルなどをアップロードしてナレッジとして蓄積し、そのスペースを Quick Suite ユーザー間で共有して使います。

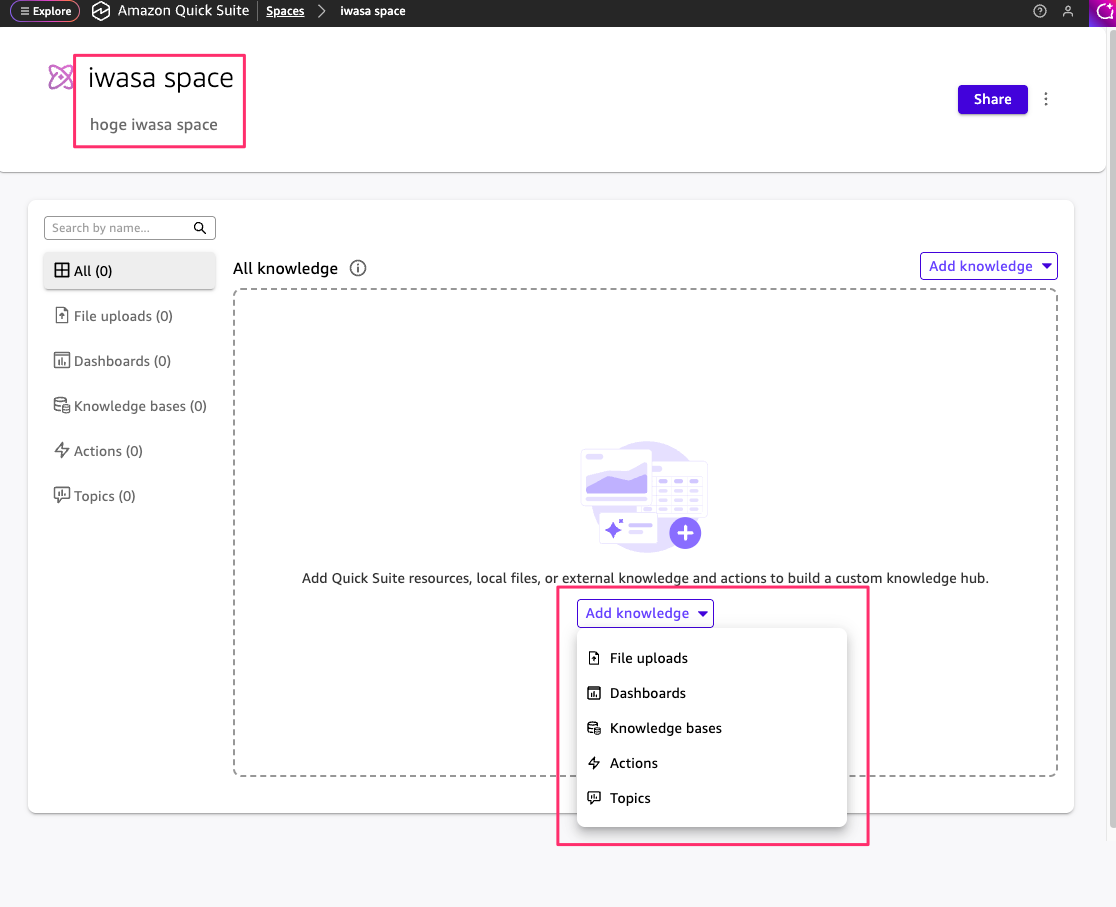

次のように「Add knowledge」からアセットの追加を行ってみましょう。

今回は手軽そうなファイルのアップロードを試してみます。

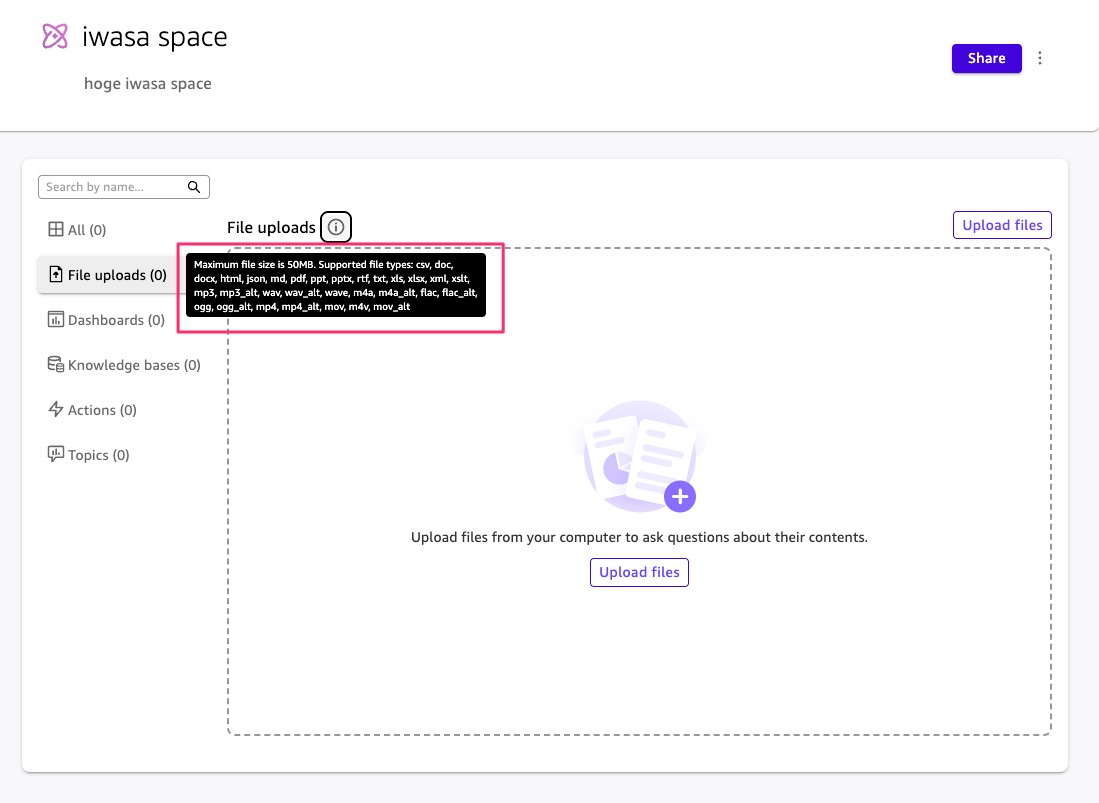

ファイルアップロードタブの注意書きを見てみると、1 ファイルの最大サイズは 50 MB までみたいです。

また、サポートされているファイルタイプも決められています。結構色々なタイプがサポートされていますね。

- csv

- doc

- docx

- html

- json

- md

- ppt

- pptx

- rtf

- txt

- xls

- xlsx

- xml

- xslt

- mp3

- mp3_alt

- wav

- wav_alt

- wave

- m4a

- m4a_alt

- flac

- flac_alt

- ogg

- ogg_alt

- mp4

- mp4_alt

- mov

- m4v

- mov_alt

音声や動画もいけちゃうのか。今度試してみたいです。

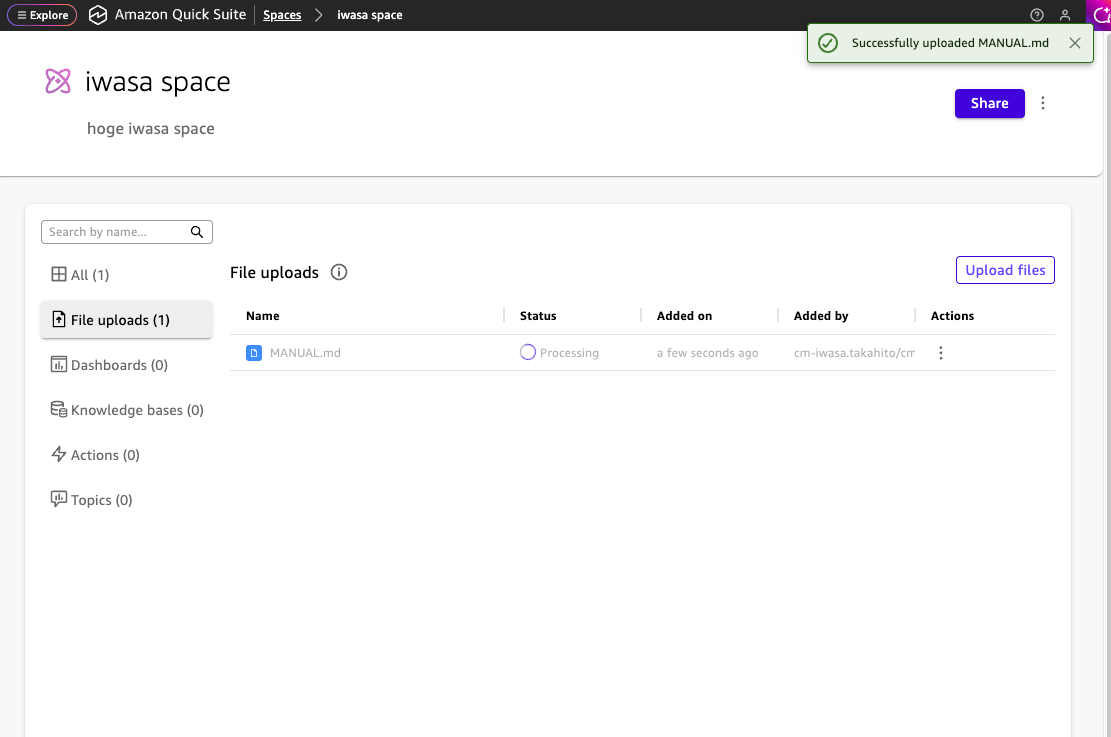

今回はクラスメソッドが公開している Tsumiki というフレームワークのリポジトリにあるマニュアルページをアップロードしてみます。

アップロードすると、おそらくファイルの内容が読み込まれてインデックスに追加されているのだと思いますが処理が開始されます。

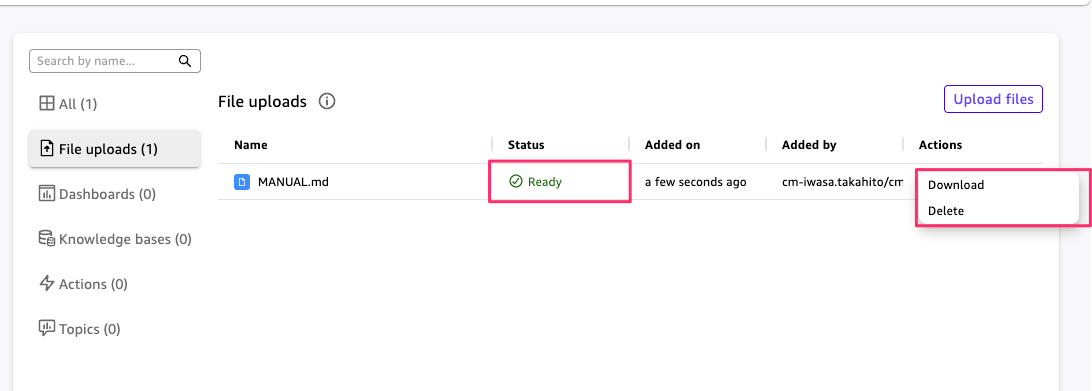

少し待つとステータスが「Ready」になりました。

また、アクションメニューからはスペースにアップロードされたファイルのダウンロードが出来ることを確認しました。へぇ。

なお、先程のインデックスキャパシティ情報を確認してみると、ファイルアップロードした分のキャパシティが消費されていることを確認しました。なるほどね。

スペースをチャットエージェントから使用する

このスペース何に使うのでしょうか。

以下の公式ドキュメントによると、チーム向けのナレッジセンターとしてスペースを構築し、それをチャットエージェントやその他の AI ツールから使えますよと記載されています。

これによってチーム内でナレッジを集約して共有したり、そこから要約や分析を行うことが出来ます。

今回は最も手軽そうなチャットエージェントから利用してみます。

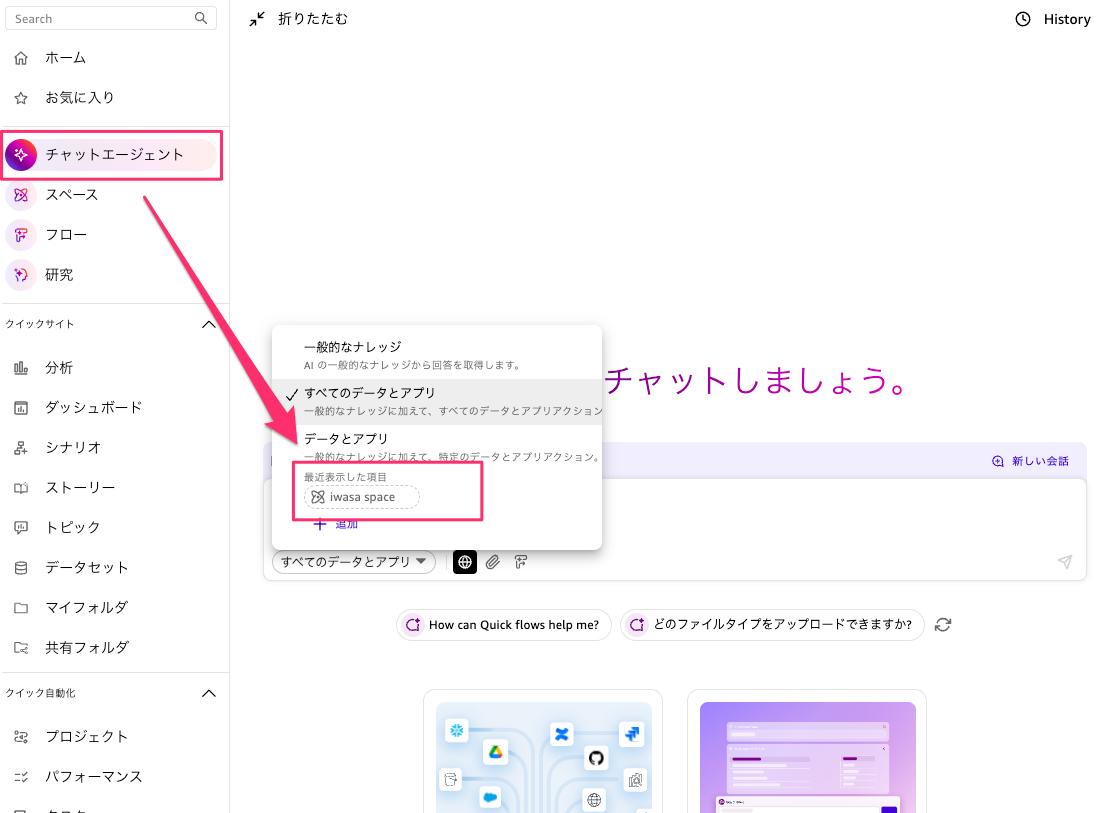

チャットエージェントのチャット欄左下に対象データを選択できる項目がありまして、ここを選択することでスペースを追加することが出来ます。

最近使ったスペースであれば次のように選択が可能になっていると思います。

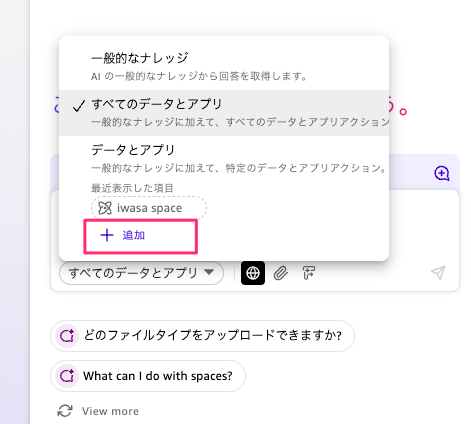

あるいは「+ 追加」ボタンから任意のスペースを追加することも可能です。

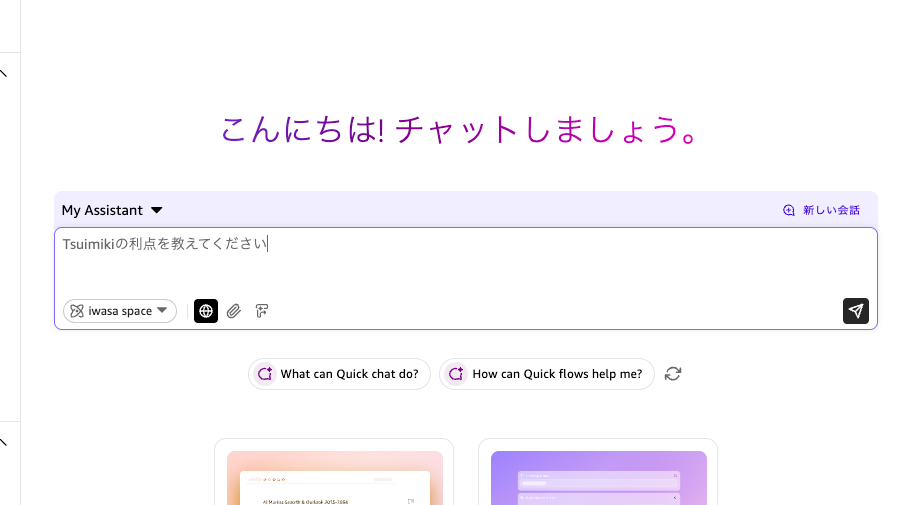

スペースにアップロードしたマニュアルファイルには Tsuiki のメリットなどが記載されていますので、シンプルにそれを聞いてみましょう。

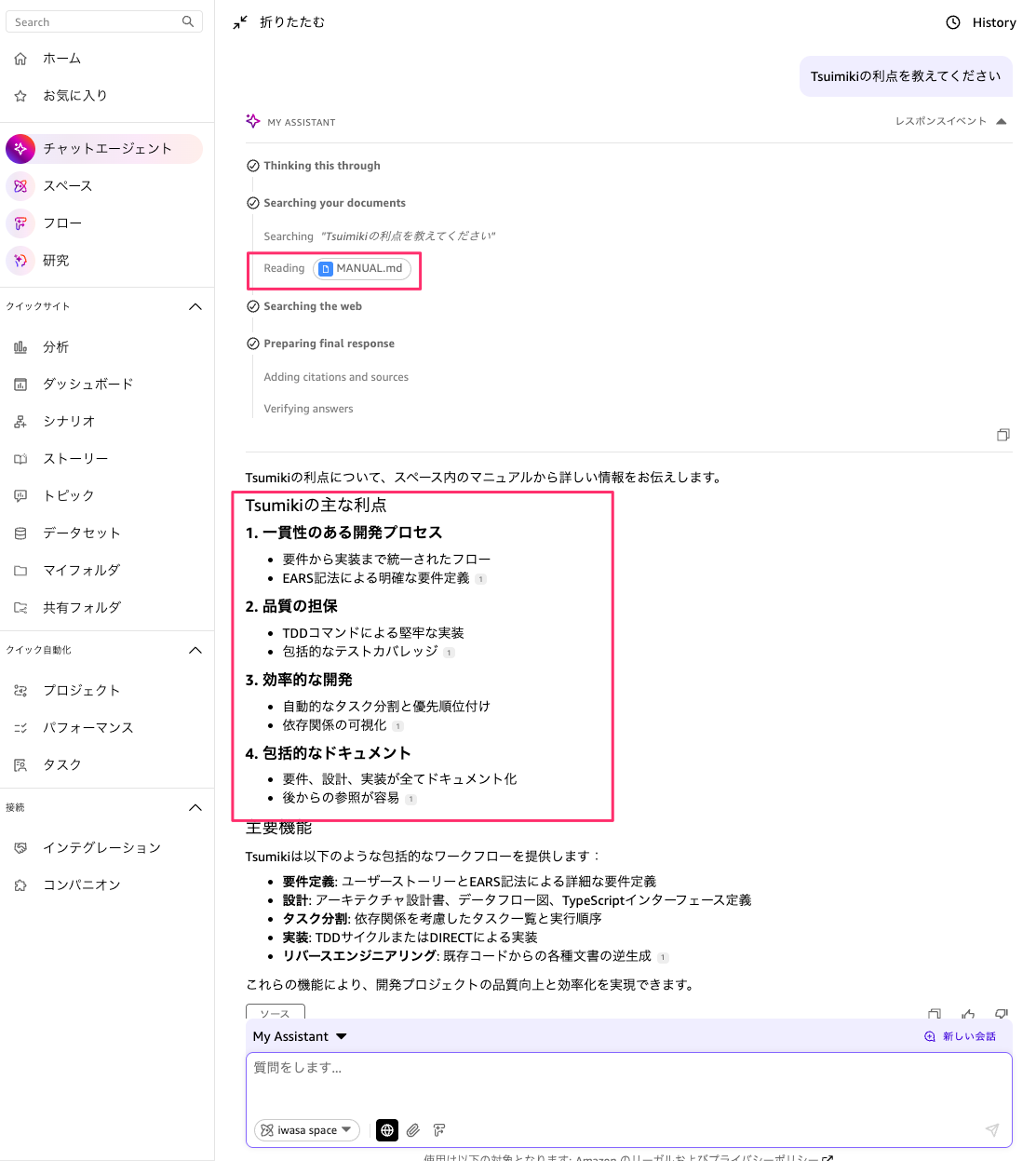

次のようにエージェントの思考の中でスペース上にアップロードしたマニュアルファイルが検索されていることが確認出来ますね。

マニュアルに記載されている利点が出力されました。

さいごに

本日は Amazon Quick Suite のスペースを構成してチャットエージェントから使ってみました。

簡単な検証ではありますが、スペースの活用方法が理解出来ましたね。

簡単に RAG のようなものを作ってチーム内でナレッジベースとして共有できるのがおもしろいですね。これまで Amazon Q Business などで出来ていたことが Quick Suite のみで出来るようになった感じですかね。