『Zenncafe #2 日比谷 - 生成AIで変わる仕事・知見の伝え方』 を開催しました。 #zenncafe

先日2025年05月12日(月)、エンジニアのための新しい情報共有コミュニティ、ブログメディアである「Zenn」における2回目のコミュニティイベント『Zenncafe #2 日比谷 - 生成AIで変わる仕事・知見の伝え方』を開催致しました。

イベントページはこちら:

Zennからのアナウンスはこちら:

Zennそのものの紹介はこちら:

今回の『#2』についても前回(#1)同様、Zennの運営として関わっているクラスメソッドとして、「運営からの開催ブログ」という形で当エントリでその模様をダイジェストにお届けしたいと思います。

※また、当日のX投稿に関するまとめを下記に作成しています。当エントリと合わせてお読み頂けますと幸いです。

開催概要

開催会場はクラスメソッド株式会社 日比谷オフィス26階 カフェスペース。今回の#2についても、100名以上の参加申込/当日参加も70名近くお越し頂く形となりました。

運営より挨拶

まずはじめに運営よりイベント進行に関するアナウンスなどを行いました。当日の司会進行はクラスメソッド 新規事業統括部の矢野が担当致しました。

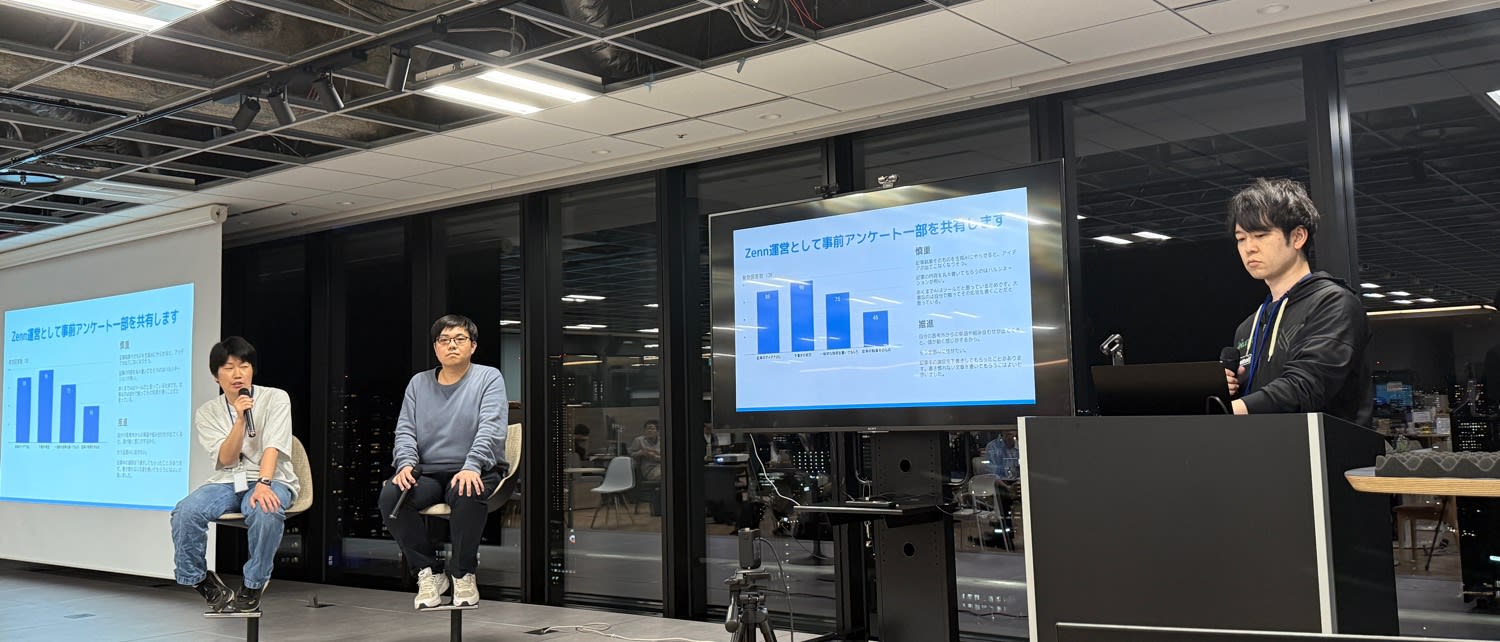

パネルディスカッション

- ファシリテーター:佐藤智樹 | DevelopersIO(@tmk2154)

- パネラー:

- asapさん (@asap2650)

- 和田祐介 | DevelopersIO(@waddy_u)

この日最初のコンテンツはイベントタイトルにも掲げていた『生成AIで変わる仕事・知見の伝え方』にちなんだパネルディスカッションでした。ファシリテーターにクラスメソッドでAI駆動開発の推進をしている佐藤智樹、パネリストに質の高い生成AI関連記事をZennに投稿頂いているasapさんをお招きし、クラスメソッドZennチームで開発・運営に携わっている和田祐介とトークを繰り広げるという立て付けで進める形となりました。

この日取り扱ったトークテーマは以下の通り。Zennユーザーのみならず、生成AIが台頭してきたことによる(開発・執筆に関する)アクションの変化については誰もが気になるところ。そんなテーマに関して率直な意見が交わされる非常に有意義な時間となっていたと思います。

- Zennに記事を書くモチベーションとトレンドの変化について

- 開発業務と生成AIとのかかわり

- 記事の執筆と生成とのかかわり

パネラーとして登壇頂いたasapさんからは補足的情報として登壇ブログを投稿頂いています。合わせてお読み頂けると当日の雰囲気的なものもより伝わるかと思いますので是非お読みください。

生成AIにまつわるLT

続いてのコンテンツは『生成AIにまつわるLT』。計4名の登壇者による発表がなされました。以下登壇風景と登壇資料をそれぞれ共有します。

LT1: Devinにテックブログをレビューさせる技術

- 登壇者:sosoさん (@sosomuse)

登壇資料:

(アップされ次第共有します)

LT2: Gemini Live APIでAIと会話しながらブログを作成するアプリを作ってみた

- 登壇者:Takafumi Kubotaさん (@kubornetes)

登壇資料:

LT3: わざわざ言語化されないClineのコツ_最新版

- 登壇者:watanyさん(@_watany)

登壇資料:

関連ブログ:

LT4: AIと共同執筆してより質の高い記事を書こう

- 登壇者:Riya Amemiyaさん (@Riya31377928)

登壇資料:

関連ブログ:

懇親会

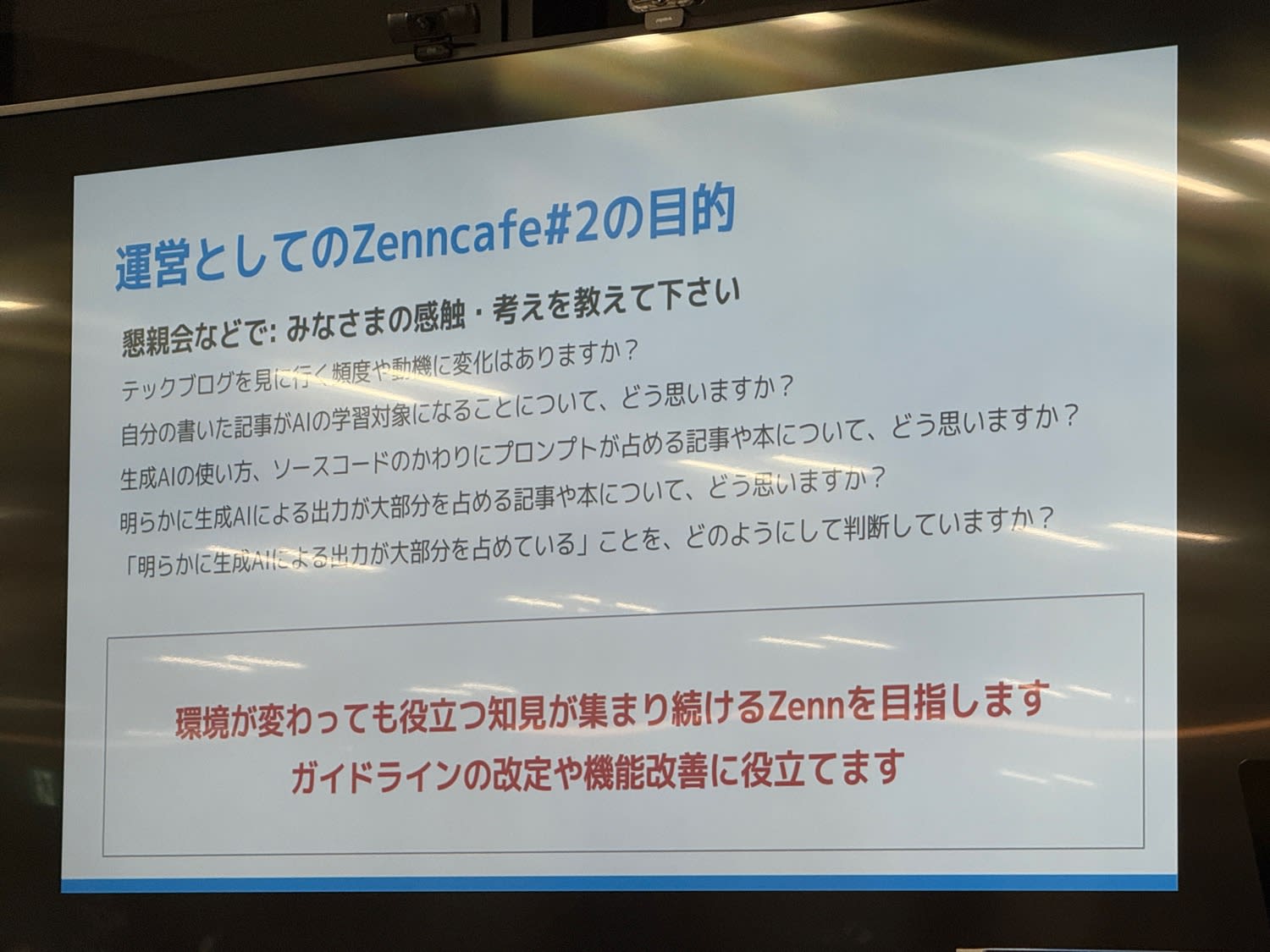

最後は締めに懇親会。開催アンケートに回答頂く前に運営の小山から、今回のイベントテーマに関する思いの部分を改めて共有する機会がありました。

この部分に関してはより真摯に、より正確にZennのユーザーや読者の方々にお伝え出来ればと思い、本人(及び運営)から情報を共有する形で当エントリにもその論旨・概要を記載したいと思います。

Zenn運営にとって生成AIは一言で言えない多義的な存在になっています。

- 賑わいをくれるありがたいもの

Trending欄でもA2A、MCP、Devin、Cursorなど生成AI関連の記事が頻繁に掲載されています。 - 記事内容を変化させる未知のもの

記事中のプロンプトが増えたり、コードブロックが減ったりと、新しいタイプの記事が増え、チーム内でもIdeaにすべきなのか、あるいは別のカテゴリか、といった議論があります。とはいえ、役立つ情報はZennにあってほしいと考えています。 - 粗製乱造記事を増やす迷惑なもの

Xでも日々、「生成AIが書いた、無内容な記事をどうにかして」という声が聞かれます。執筆を支援するツールにもなりうる生成AIですが、どういう使い方が著者・読者双方にとってうれしいのかについては、聞き取りや検討を続けています。 - Zennへ訪問不要にする怖いもの

中長期では、技術課題を開発ツール上で解決する頻度は増し、解決できる領域も広がると想像できます。仕事で困ったことがあり訪問されることの多いZennですので、それでもなお役に立つサイトとしてどうあればいいのか、議論を続けています。 - 記事から知見を盗むずるいもの

記事はAIの学習対象になりえます。"AI除け"機能を搭載したブログサービスも現れています。著者としてどう感じるかを伺いながら記事の在り方について考えています。

懇親会はそのまま開催会場で行われる形に。

懇親会会場には、Zennに対するコメントや御意見御要望などを書き入れて頂くホワイトボードを設置。集まってくるコメントを酒の肴にしながら思い思いの感想を語らって盛り上がっていました。Zennの著者・読者の生の声を聞きながらZennの今後・未来について語ることの出来るこの形式はとても良いなと思ったので是非続けてみたいですね。

まとめ

という訳で、Zennコミュニティ『Zenncafe』2回目のイベント「開催」レポートをお届け致しました。ご登壇・ご参加頂いた皆様、ありがとうございました!

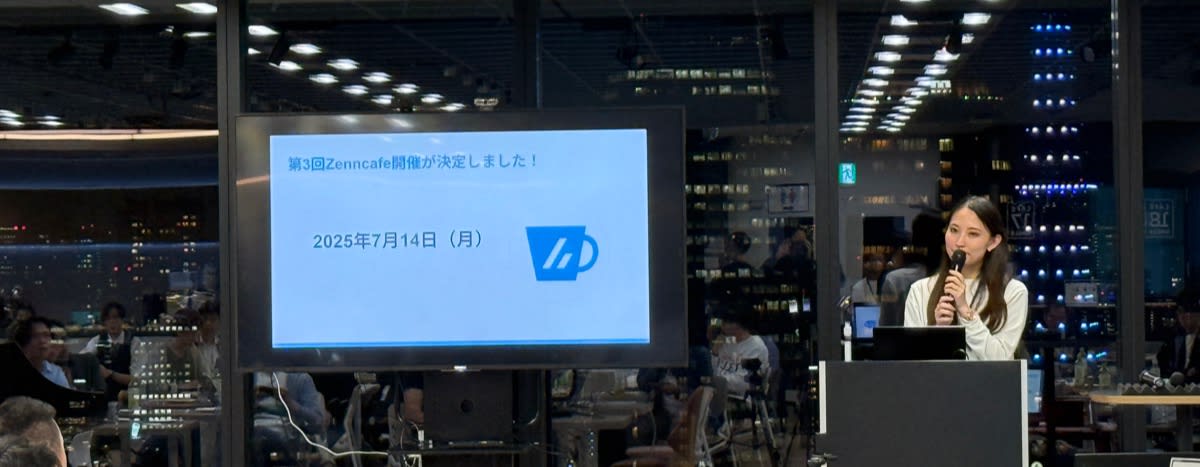

そして早速、第3回目の開催についても(日程だけですが)予告がありました。次回第3回目の開催は2025年07月14日(月)の予定です。是非日程の確保をよろしくお願い致します!

また、今回のイベント御参加に関する感想やブログなども是非X(ハッシュタグ:#zenncafe)やZenn等で投稿頂けると嬉しいです。(運営スタッフ一同、関連する投稿については全て目を通しております!)

※Zenncafeの専用Xアカウントも誕生しました。フォローよろしくお願いします!