chatGPT Atlasを1日使ってみて、デフォルトブラウザとして共に生きてみようと決めた。

こんにちは、せーのです。

2025年10月20日、OpenAIよりChatGPT搭載ブラウザ「ChatGPT Atlas」がリリースされたので、早速ダウンロードして1日使い込んでみました。

結論: デフォルトブラウザとして使ってみようと思いました。

ChatGPT Atlasとは

ChatGPT Atlasは、OpenAIが開発した次世代のAI搭載ウェブブラウザです。従来のブラウザとは異なり、ChatGPTが深く統合されており、ブラウジング体験そのものを再定義しようとしています。

基本情報

- 開発元: OpenAI

- リリース日: 2025年10月20日

- 対応OS: Windows(予定)、macOS、Linux(予定)

- ベースエンジン: Chromium

- 価格: 基本機能は無料、ChatGPT Plus会員向けの追加機能あり

- 公式サイト: https://openai.com/index/introducing-chatgpt-atlas/

主な特徴

1. AI統合ブラウジング

ブラウザに直接ChatGPTが組み込まれているため、ウェブページを見ながら即座にAIに質問したり、要約を依頼したりできます。別タブやウィンドウを開く必要がありません。

2. スマート検索

検索バーでの入力時に、AIが検索意図を理解し、より的確な結果や回答を提示します。従来の検索エンジンの結果とAIの回答を組み合わせて表示します。

3. コンテンツ要約機能

長文の記事やドキュメントを開くと、自動で要約を生成してくれるオプションがあります。時間のない時に非常に便利です。

4. コンテキスト理解

複数のタブで開いているページの内容を理解し、関連する情報を提案したり、タブ間の情報を統合した回答を提供します。

5. プライバシー設定

AI機能のオン/オフを細かく制御でき、プライバシーを重視するユーザーにも配慮された設計になっています。

インストール、設定

ChatGPT Atlasの初期設定は非常にシンプルです。公式サイトからダウンロードしてインストールし、初回起動時に数画面の説明を確認するだけで、すぐに使い始められます。

セットアップ手順

1. ウェルカム画面

「ChatGPT Atlasへようこそ」の画面で、「ChatGPTを使用してログイン」をクリック。

2. ChatGPT統合の説明

どのウェブサイトでもChatGPTに質問できる機能の紹介画面。

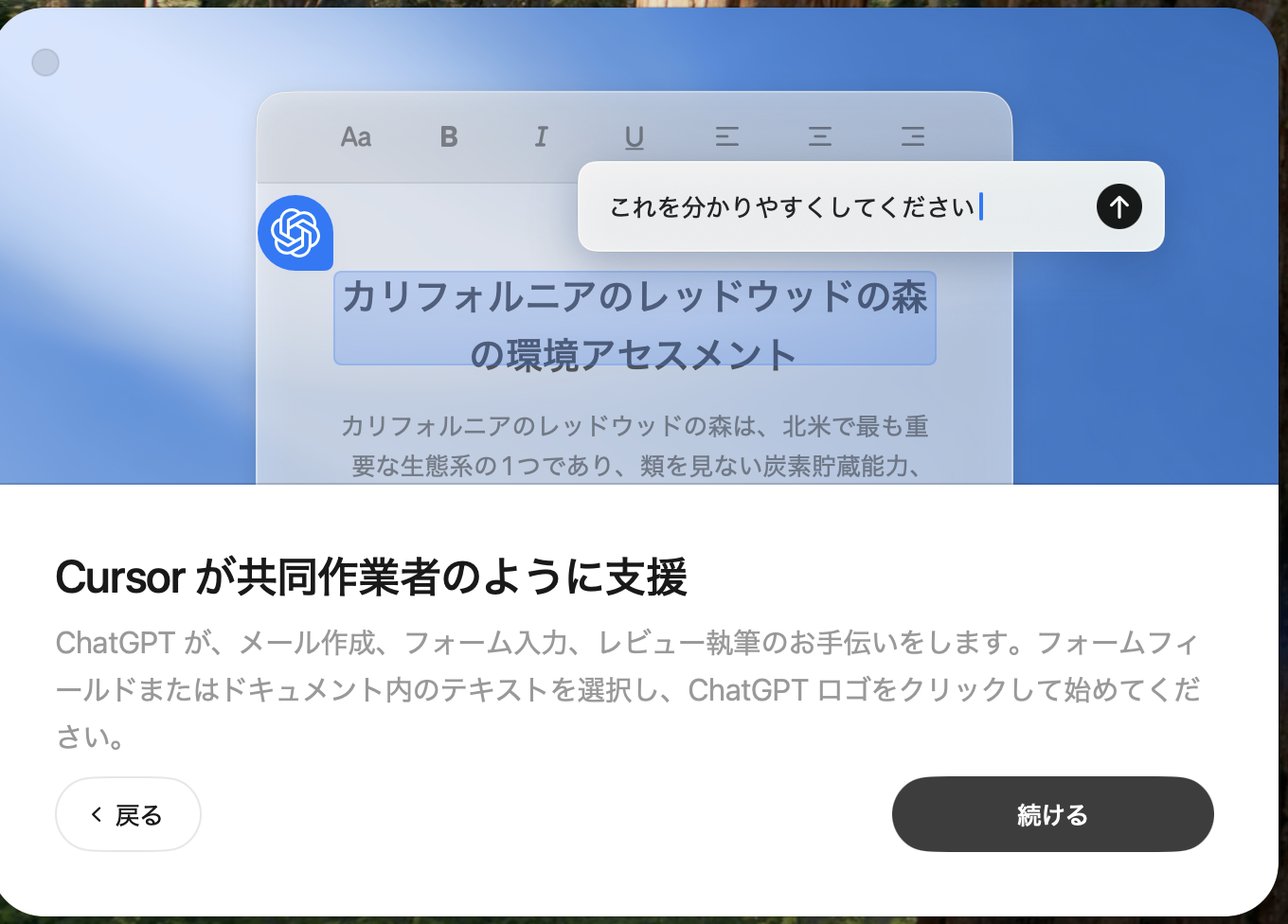

3. AI支援機能の説明

テキスト選択時にChatGPTが共同作業者のように支援してくれる機能の紹介。

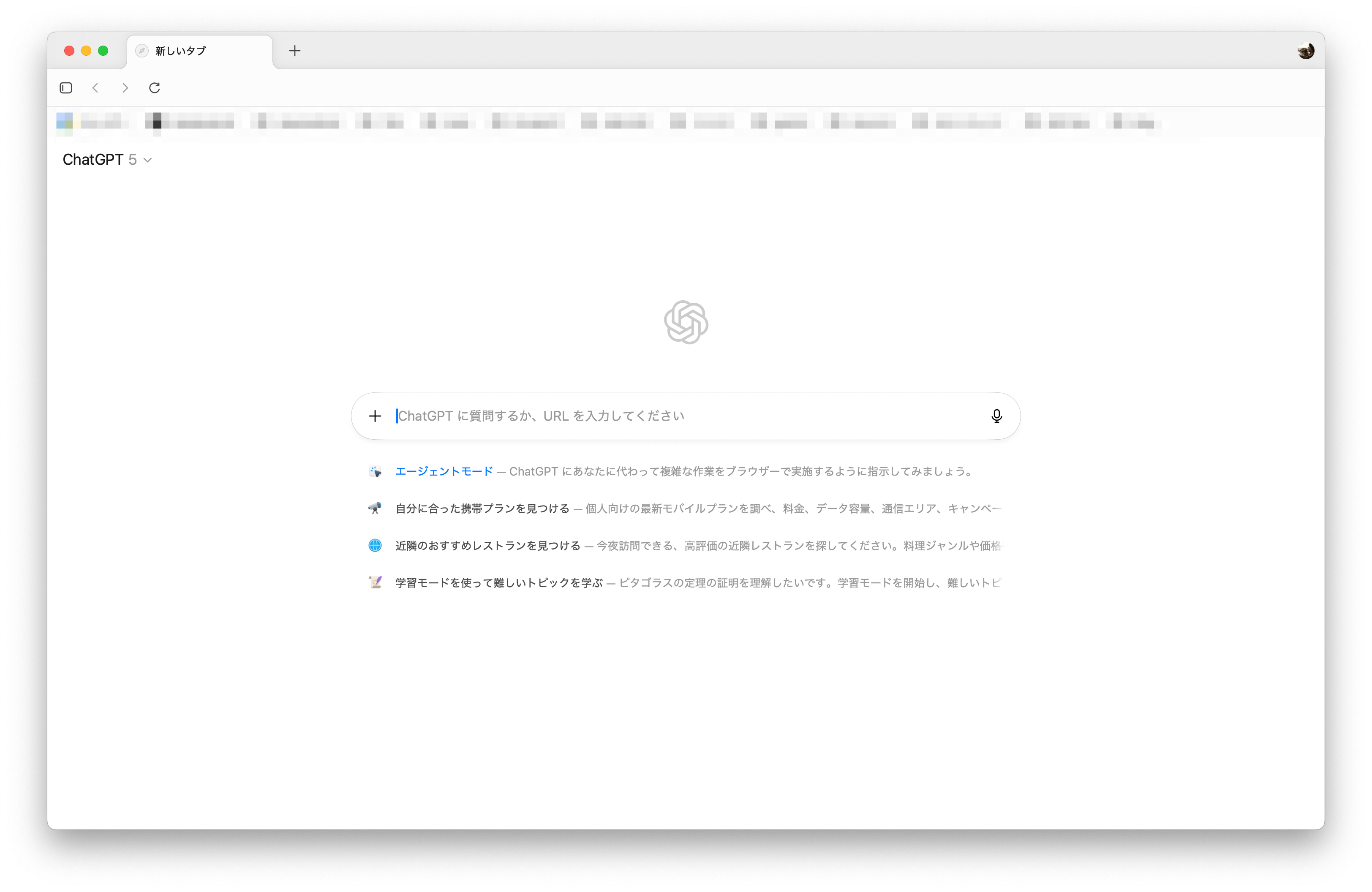

4. ホーム画面

設定完了!すぐに使い始められます。

以上、わずか数クリックで設定は完了です。特に難しい設定項目もなく、すぐにブラウジングを開始できます。

デフォルトブラウザとして使おうと思った理由

1. Chromiumベースである

今までClaude Desktopなどで数々のmcpを駆使して「ブラウザ作業をAIで自動化する」というタスクにチャレンジしてきました。が、いずれも様々なハードルにより挫折してきました。

Playwright / Browser use

ブラウザ操作の自動化ツールとして代表的なPlaywrightとBrowser useを試してみました。これらのツールは強力な自動化機能を持っていますが、実務での活用には課題がありました。

主な課題は**「ブラウザプロファイルの扱い」**です。企業環境では、Chromeに企業アカウントでログインし、SSO(シングルサインオン)と連携して社内システムにアクセスするケースが一般的です。Playwrightは独立したブラウザインスタンスを新規に起動するため、既存のプロファイル情報を引き継ぐことが難しく、毎回ログイン作業が必要になります。既存プロファイルを指定する方法も存在しますが、複数プロファイル環境では選択画面での処理が不安定になることがありました。

また、既存のChromeプロセスと競合するため、完全にブラウザを終了してから起動する必要があり、日常業務での並行利用が困難でした。

Control your mac / Control Chrome

Claude Desktopには「macを直接操作する」「Chromeを直接操作する」という機能があり、既存のブラウザプロファイルを活用できるため、プロファイル問題は解消されました。

このアプローチでは、ページの**「読み取り」は安定して動作しますが、「操作」には課題**が残りました。単純なページ遷移や情報取得は問題なく実行できるものの、複雑なクリック操作が絡むタスク(例:メールスレッドを開いて内容を時系列にまとめる)では、要素の特定やJavaScript実行時にセキュリティ制限に阻まれることがありました。

情報収集用途としては有用ですが、複雑なワークフロー全体の自動化には制約がありました。

devtools mcp

Chromeの公式devtools mcpは、開発者モードを通じた詳細なブラウザ操作が可能で、クリックやタブ操作にも対応しています。

ただし、このツールで制御できるのは「制限されたセッション内で起動されたChromeインスタンス」に限定されます。ここでもPlaywrightと同様、既存のプロファイル情報を完全に引き継ぐことができませんでした。

手動でのログインは可能ですが、セッションの有効期限により定期的な再ログインが必要となり、継続的な業務利用には向いていませんでした。

と、このように、いくつものトライアンドエラーを重ね、ようやくこのChatGPT Atlasにたどり着きました。

こちらはブラウザ自体がChromiumベースのため、Chrome同様のプロファイルや、拡張機能も入れられます。

つまり、今までのChromeと同じような操作性を保ちながら、サイドパネルとしてAIが使える、というわけです。

これは実際に試してみるとわかりますが、非常に便利です。

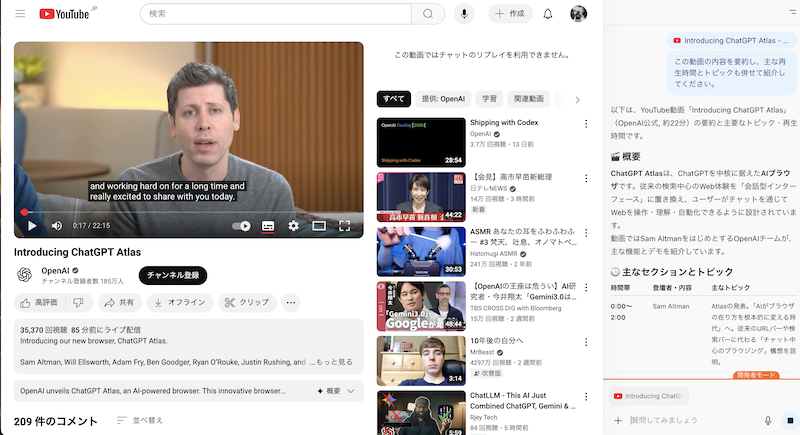

英語のブログも日本語で要約してくれますし、動画の内容もテキストで教えてくれます。

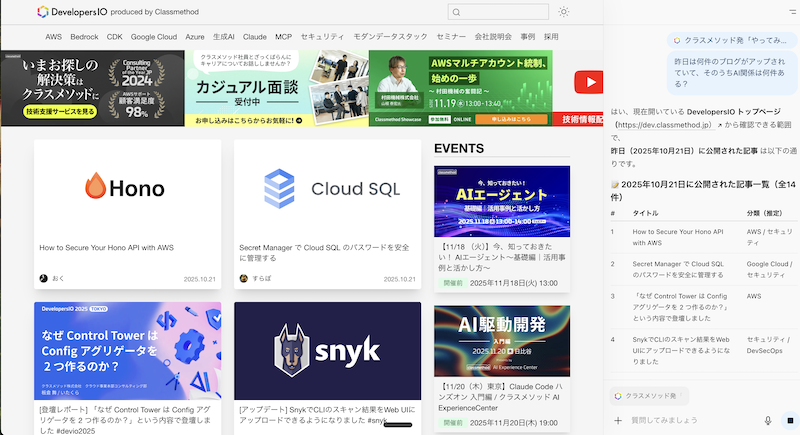

更に、それぞれのクリック操作やキャプチャ操作を裏で行っているのか、リンク先の情報まで読み込んでくれていました。上の画面で言えばDevelopers.ioの記事一覧だけではなく、それがどんな内容なのか、リンク先の概要も教えてくれました。これ便利です。

SiderなどのSaaSツールがChromeに組み込めたりもするのですが、やや使い勝手が悪かったり、本来のページにフローティングでアイコンが被さったりして邪魔になったりしましたが、こちらはブラウザごとAI側が開発していることもあり、デザイン的に非常にスッキリしています。

なんでも読み込んでくれる

上で紹介したようなYoutubeや英語ブログはもちろん読み込んでくれるのですが、業務で使うSaaSツールを読み込んでくれるのは非常にありがたかったです。

例えばSlackについているAI機能だと「スレッドの要約」のような定型的なものになりますが、SlackをWebで開けば、そこにChatGPTからプロンプトを効かせることができます。

例えば「XXXXチャンネルを開いて、◯◯の件について△△さんチームのやり取りを時系列にまとめて」みたいなプロンプトを書き**「エージェントモード」で実行**すると、エージェントがXXXXチャンネルを探して開いてくれ、内容を読み込んで、まとめてくれたりします。これでSlackの検索はグッと楽になりました。

同じような操作はブラウザで開くことができるSaaSツールなら何でもできます。

私が日常的に使っているツールで確認したところでは、Teams、Notion、Todoist、Toggl、Backlogあたりは全て同様の操作ができました。

また、複数のタブをクロスするような形もいけるため、「今週の予定をGoogleカレンダーから読み込んで、Notionの情報と照らし合わせてタスク化し、todoistに予定の前日までのタスクとして登録して」みたいなことができます。

従来のChatGPTの機能がそのまま組み合わせられる

ChatGPTがそのままサイドやタブに入っているので、もちろんChatGPTにて使えていた機能がそのまま使えます。これもまた使ってみると便利です。

例えばプロンプトによる指示もDeepResearchとWebサイトの内容を組み合わせたり、Canvasを組み合わせて画像生成させたり、というようなことが可能となります。

更にスラッシュにてGPTsも入れることができるため、タブでGoogleスライドを開き、Slackでのスレッドの内容やYoutubeの動画内容からGPTsにあらかじめ仕込んであった社内ノウハウなどの知識を付加した上で内容をまとめてgoogleスライドを作成したり、Gmailと接続してメールを送ったりすることも。

このように、従来のChatGPT機能とブラウジングを組み合わせることで、多くのユースケースに対応できる柔軟性があります。

ただし、デバイス連携はまだ発展途上の部分もあります。例えばChatGPT Desktopの開発者モードでコネクタからカスタムでMCPを登録しても、そのMCPはAtlasには登録されていませんでした。この点は今後の改善に期待したいところです。

Browser memoryは使い込めば成長してくれそう

OpenAIの公式紹介動画によると、Atlasには**「Browser memory」という機能があり、「Atlas上にて開いていたサイトや操作していた内容」をChatGPTが覚えており、似たような作業が便利になる**(オプトアウトあり)、というものがあるようです。

例えば、毎月特定のウェブサイトで定型作業を行う場合、これを何回か続けているうちに、ChatGPTに「経費登録のサイトを開いて」のような指示で普段使っているサイトが開くようになる、ということだそうです。

当然このような記憶や蓄積、といった作業を行うには、Atlasを普段遣いしなくてはいけません。おそらくOpenAIがこのブラウザを出した目的のひとつもこれなのではないか、と推察します。

惜しいな、と思う点

良くも悪くもセキュリティには厳しい

ブラウザを使ったAI作業はかなり日常業務にまで入り込むこともあり、セキュリティがかなり厳しいと感じました。

最初のうちはサイト一つ開くのにも「このサイトは安全ですか?」などの警告が入りますし、1passwordなどのパスワードマネージャーの操作や、そもそものログイン操作はどうやってもできないようになっています。

これは安心である一方で「AWSのマネージメントコンソールを開いて」みたいな使い方や「領収書をダウンロードして」みたいな指示は断られるため、日常業務を完全自動化、というわけにはいかなそうでした。

ブラウザとしての動作がやや不安定

ChromiumベースだからといってChromeと全く同じように動くか、といえばそうでもありませんでした。新しいタブを開いた状態では拡張機能がどれも使えなかったり、そもそも新しいタブが左側から開いていったり、devtoolsが別ウィンドウで表示されたり、と本家Chromeとは違う部分や不安定な動きがいくつか見られました。ここら辺は今後のアップデートに期待、ですね。

まとめ

ChatGPT Atlasは、ChromiumベースにChatGPTが深く統合された次世代ブラウザとして、従来のブラウザ自動化ツールが抱えていた課題を解決してくれる可能性を秘めています。

特に評価できる点は以下の3つです:

- 既存のChromeプロファイルと拡張機能がそのまま使えるため、企業環境でのSSO連携も問題なく、日常業務への導入ハードルが低い

- エージェントモードによる柔軟な操作で、Slack、Notion、Googleカレンダーなど様々なSaaSツールを横断した作業が可能

- 従来のChatGPT機能(DeepResearch、Canvas、GPTs)との組み合わせにより、情報収集から資料作成まで一貫したワークフローを実現

一方で、セキュリティの厳しさによるログイン操作の制限や、ブラウザとしての動作の不安定さなど、改善の余地もあります。

しかし、「Browser memory」機能により使い込むほど便利になる設計や、今後のアップデートへの期待を考えると、デフォルトブラウザとして試してみる価値は十分にあると感じました。

Playwrightやdevtools mcpなど、様々なブラウザ自動化に挑戦してきた方や、日常業務でのAI活用を模索している方には、ぜひ一度試していただきたいツールです。