【登壇資料】AIエージェント時代の業務効率化の考え方

こんにちは、AI事業本部の洲崎です。

2025年11月18日に開催したウェビナー「AIエージェント時代の業務効率化の考え方」に登壇しましたので、内容をご紹介します。

登壇資料

簡単なまとめ

なぜこのテーマで話したのか

生成AIの営業として数多くの企業とお話しする中で、以下のような声をよく聞きます。

- 「検討したけど、導入に進めなかった」

- 「PoCで終わってしまった」

そこで今回は、技術的な実装方法ではなく、 導入を成功させるための「考え方」 に焦点を当ててお話ししました。

よくある3つの落とし穴

セッションではまず、導入時によくある失敗パターンを3つ紹介しました。

1.自律性への過度な期待

「AIエージェントに任せれば全部やってくれる」という誤解です。

エージェントは指示の範囲内でしか動けません。

曖昧な指示は予期しない動作を引き起こします。

2.タスク定義の曖昧さ

「良い感じに処理して」「適切に判断して」といった、判断基準が不明確な指示では、想定外の動作やエラーが頻発します。

3.コストとセキュリティ管理

無制限なAPI呼び出しによるコスト爆発や、機密情報への過度なアクセス権限付与などのリスクがあります。

具体例で見る導入パターン

失敗と成功のパターンを具体例で比較してみます。

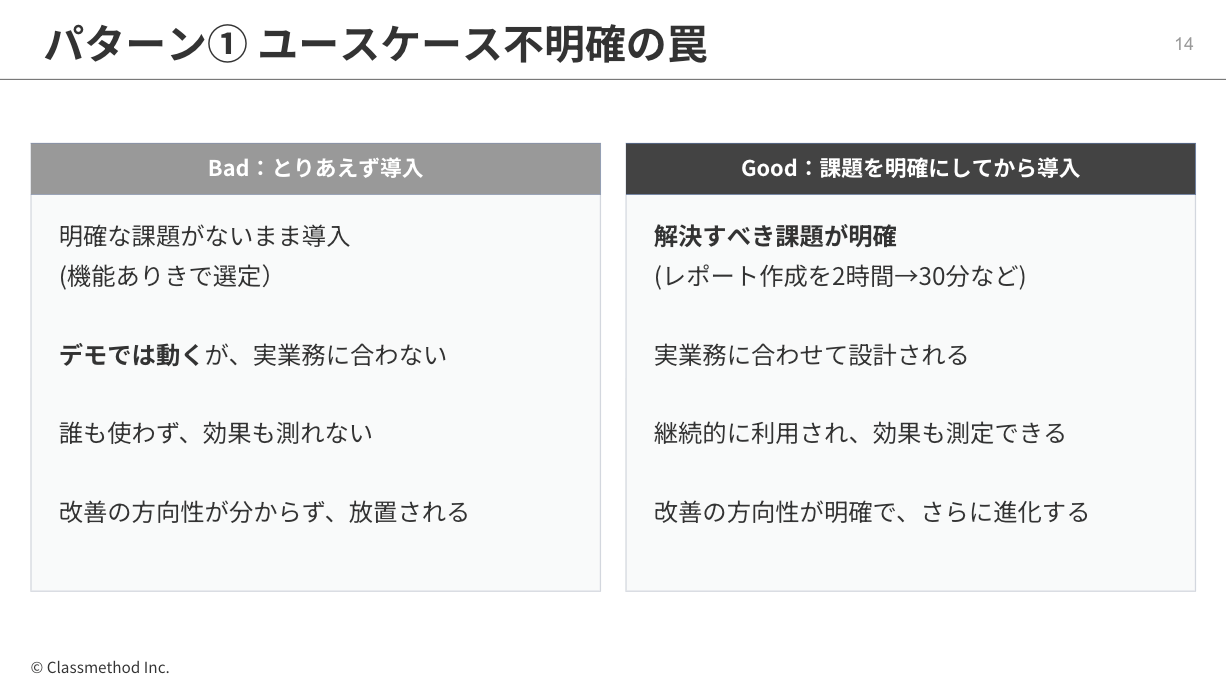

パターン1 ユースケース不明確の罠

明確な課題がないまま「とりあえず導入」すると、実業務に合わず、効果も測定できません。結果、改善の方向性が見えず放置されてしまいます。

一方、解決すべき課題が明確で、実業務に合わせて設計すれば、継続的に利用され、効果測定と改善の好循環サイクルを回すことができます。

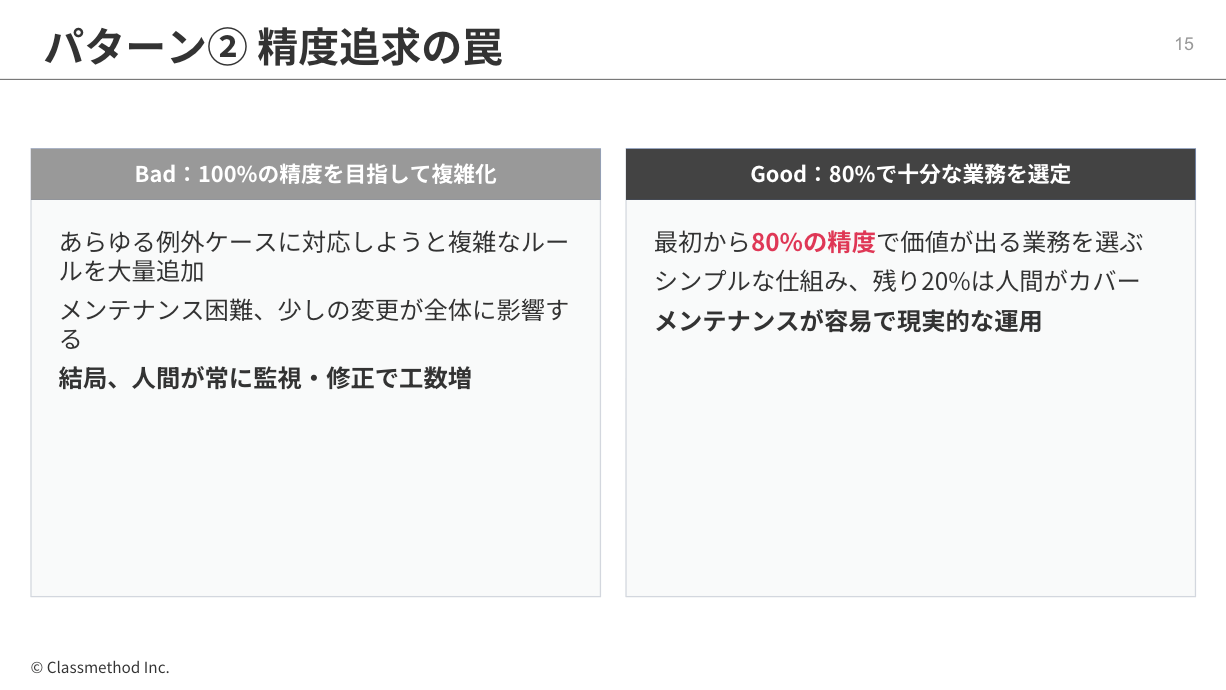

パターン2 精度追求の罠

100%の精度を目指してあらゆるケースに対応しようとすると、システムが過度に複雑化し、メンテナンスが困難になります。

むしろ、AIが50〜80%の精度で処理できる業務を選定し、残りは人間が判断・対応する設計にすることで、シンプルで運用しやすいシステムを維持できます。

「AIで自動化」の前に問うべきこと

「そもそも、その業務は必要でしょうか?」

AIに任せる前に、業務そのものを見直すことが重要です。例えば、以下の4ステップを推奨しています。

- 業務の棚卸し

- 目的の確認(各作業の「なぜ」を問う)

- 必須要件の抽出(ビジネス価値のある項目のみ残す)

- 簡素化(シンプルなフローに再設計)

エージェント導入で決めるべき7つの項目

「何を作りたいか」「どう作るべきか」が明確でないと、良いエージェントは作れません。

実装前に、例えば以下の7項目をあててみて整理することをお勧めします。

-

目標(中長期・短期)

- どの業務をどれくらい改善したいのか、具体的なゴールを設定

-

現状の把握

- 現在の業務プロセス、体制、リソース、システム環境の理解

-

利用シーン

- 誰が、いつ、どのような状況でエージェントを使うのか

-

課題(中長期・短期)

- 現状の何が問題で、何を解決する必要があるのか

-

制約条件

- 予算、期限、既存システム連携、体制などの制限事項

-

期待する成果

- 何をもって「成功」とするか、定量・定性の両面で定義

-

マイルストーン

- 段階的な達成目標があれば設定し、進捗を管理

2つの導入アプローチ

セッションでは、状況に応じた2つのアプローチを紹介しました。

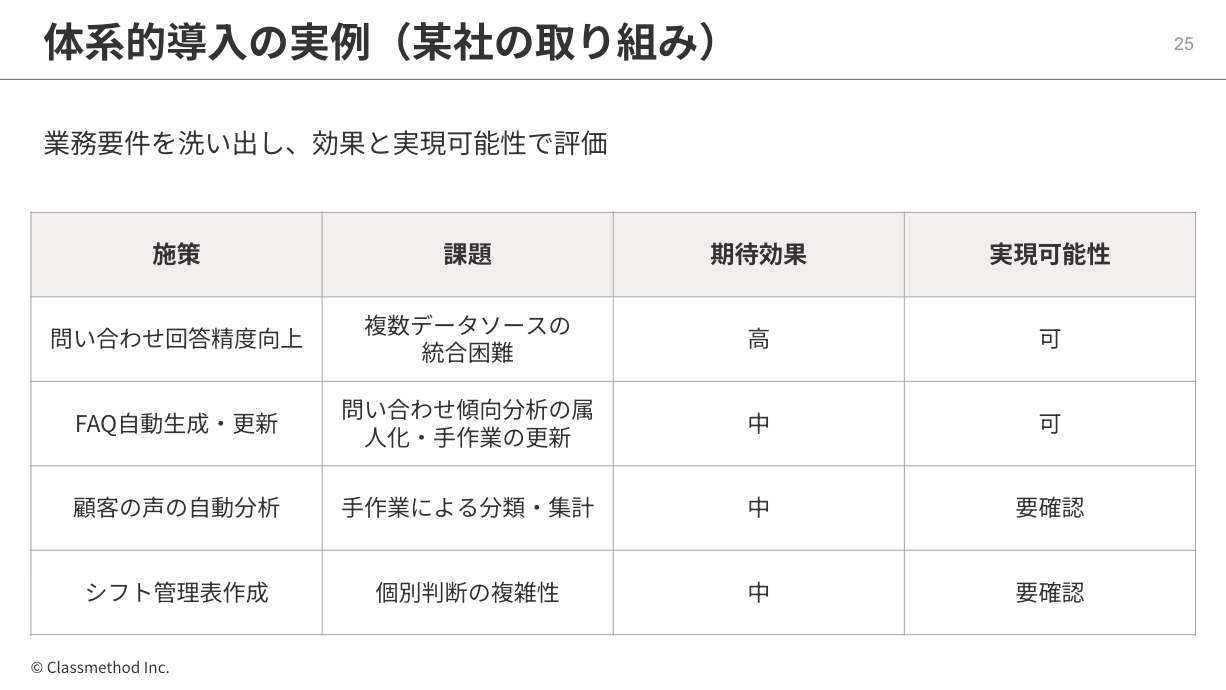

体系的な導入

- 組織的に業務要件を洗い出し、ROIが高いものから着手

- 経営層の支援がある場合や、組織変革を目指す場合に適している

業務要件を洗い出して、マトリクス表で評価をして施策に取り組む例を紹介しました。

機会主義的な導入

- 小さく始めて、個人の生産性から改善する

- 初めてのAI導入や、現場主導の改善に適している

実例として、弊社のてぃーびーさんの目標設定業務の効率化事例も紹介しました。

Gemini GemsとNotebookLMを使って、1人で約1.5ヶ月で開発し、大幅な負荷軽減に成功した事例です。

成功のための3つの原則

最後に、AIエージェントとうまく付き合うコツをお伝えしました。

- 小さく始める:1つの業務から試す

- 目的の明確化:成功基準を定める

- 効果測定:定量指標で評価

最後に

AIエージェント導入でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 要件定義の支援

- 適切な導入アプローチの選定

- PoC設計から本番展開まで

貴社の課題に合わせて最適なソリューションをご提案いたします。

ではまた!AI事業本部の洲崎でした。