AWS Certified AI Practitioner – Foundational 認定取得に向けて「Generative AI Essentials on AWS」を受講しました

こんにちは、Haradaです。

今回は、AWS Certified AI Practitioner – Foundational 認定資格の取得を目指し、

公式トレーニング「Generative AI Essentials on AWS」を受講しました。

本記事では、受講内容や学びのポイントを簡潔にご紹介します。

その1.トレーニング概要

■ トレーニングの構成

この講座は、以下の7つのモジュールで構成されています。

- 生成AIの紹介

生成AIの概要や仕組み、基盤技術を学びます。 - 生成AIのユースケースを探る

生成AIがどのような場面で有効かを理解し、適切なユースケースを見極めます。 - プロンプトエンジニアリングの要点

効果的なプロンプトの設計手法や応用テクニックを学びます。 - 責任あるAIの原則と考慮事項

AIの倫理、バイアス、透明性など社会的責任の観点を理解します。 - セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンス

生成AI特有のリスクや脅威に対するセキュリティ対策を学習します。 - 生成AIプロジェクトの実装

ユースケース定義からFM(基盤モデル)選定、デプロイまでの流れを学びます。 - 生成AIソリューションの開発

実際のビジネスドキュメントを通じてソリューション開発のプロセスを体験します。

■ ハンズオンの実践モジュール

モジュール 3・4・7 では、Amazon Bedrock 環境でのラボ演習が用意されており、

生成AIを「実際に手を動かして」学べる構成でした。

体験型の学習によって、知識が定着し、現場での活用イメージもつかみやすくなりました。

■ この講座がおすすめな人

この講座は、以下のような「生成AIに関心のあるビギナー層」に特におすすめです。

- 生成AIに関心のある方

- AWS Certified AI Practitioner – Foundational の受験を検討している方

その2.各モジュールの学びと感想(ダイジェスト)

■ モジュール1:生成AIの紹介

学べること:

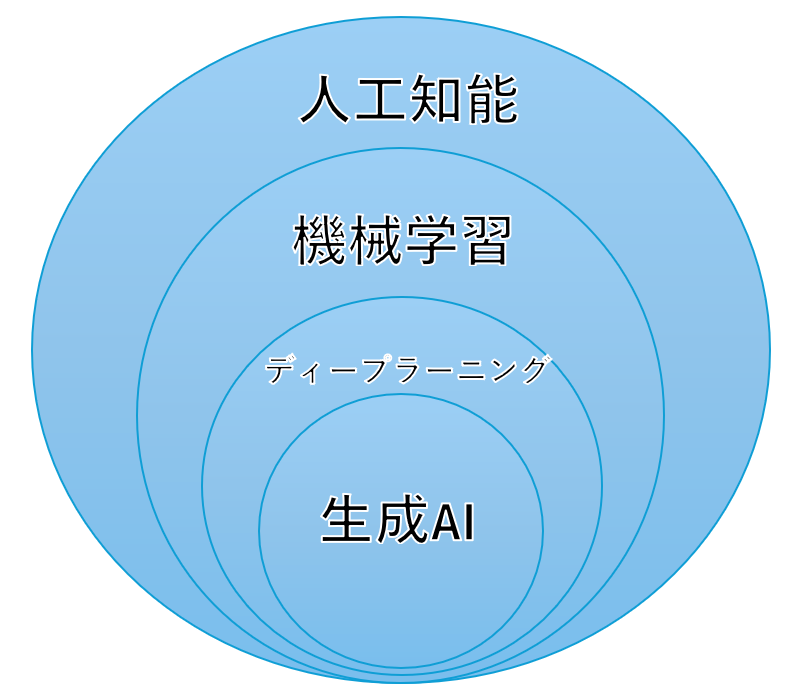

- 生成AIの定義と、ディープラーニングとの関係

- テキスト、音声、画像、コードなど、生成対象ごとの特徴

- 基盤モデルやLLMの基本動作と推論の仕組み

- 生成AIのリスク(ハルシネーション、バイアス、知財、倫理)

感想:

生成AIが「確率」で成り立っていることを体系的に理解できた。ベース技術を知ると応用の見え方が変わる。

■ モジュール2:ユースケースを探る

学べること:

- 生成AIが向いているタスクと、MLとの使い分け

- 導入判断に必要な観点(コスト、データ品質、法的制約など)

- AIを使わない選択肢の妥当性(if/then条件など)

感想:

生成AIは万能ではないことを痛感。ビジネス価値とリスクを天秤にかける視点が重要だと再認識。

■ モジュール3:プロンプトエンジニアリングの要点

学べること:

- プロンプト設計の原則と高度な応用(RAG、CoT、ToT)

- 出力制御のための各種パラメータ(Temperature, Top-K/P)

- Amazon Bedrockによるプロンプト最適化の実践

感想:

少しの工夫で出力品質が激変するのが面白い。壁打ちや発想補助など用途に応じた使い分けが可能。

■ モジュール4:責任あるAIの原則と考慮事項

学べること:

- 公平性・説明可能性・制御性など、AI倫理の8要素

- SageMaker Clarify / Autopilotの役割と使い所

- Amazon Bedrock Guardrailsによる制御の仕組み

感想:

「便利なAI」だけでなく「信頼されるAI」を設計する視点が得られた。Guardrailsは実用度が高い。

■ モジュール5:セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンス

学べること:

- 生成AI特有の攻撃(プロンプトインジェクション等)の理解

- Guardrailsやアクセス制御による防御方法

- 従来の情報セキュリティとの共通点と違い

感想:

従来のITセキュリティとは異なる新たな脅威に対応する必要性を学べた。

■ モジュール6:生成AIプロジェクトの実装

学べること:

- プロジェクトライフサイクル全体像(定義~評価~デプロイ)

- FM選定と、ファインチューニング vs ナレッジ拡張の違い

- コスト・精度のバランスを考えた設計の視点

感想:

開発プロセスの全体を俯瞰できるようになり、実務への応用がイメージできた。

■ モジュール7:生成AIソリューションの開発

学べること:

- KPI設定による成果の定量化

- 生成AI活用の効果測定の考え方

感想:

単なる導入で終わらず、価値を「測れる」ことが重要だと実感。KPI設計は特に今後役立つ。

その3.受講を終えて

私はこのトレーニングを 2025年2月末 に受講し、4月上旬に AWS AIF 認定資格を取得しました。

特に印象に残っているのは、テキストでは理解しづらい「Top-K値」や「温度パラメータ」などを、

ハンズオンを通して体感的に学べたことです。

非エンジニアの私にとっては、自学だけでは得がたい「感覚的理解」や「出力の傾向を読む力」を養う貴重な経験となりました。