組織開発の深堀り調査におけるAI活用

こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。

組織開発は、組織課題を発見し、解決していく活動であり、人事だけでなくマネージャーの仕事でもあります。

人事として組織開発に関わる身としては日頃意識して対応する内容ですが、各職種のマネージャーたちにとっては馴染みのない領域かもしれません。今回は、特にその中でも難易度が高く、重要度も高い要素として診断フェーズにおける深堀り調査におけるAI活用についてまとめます。

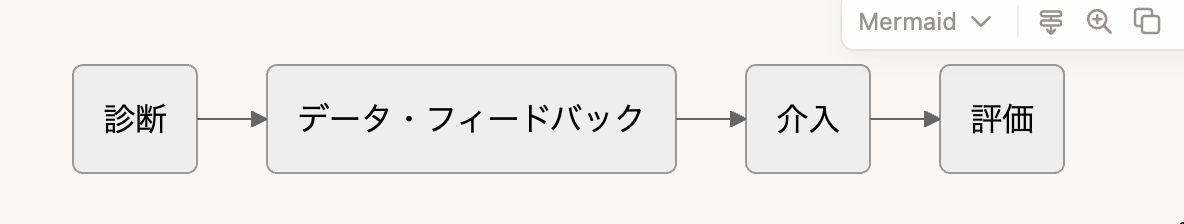

組織開発のプロセス

組織開発の大まかなプロセスとしては診断、データ・フィードバック、介入、評価になります。

各ステップについて、以下で掘り下げます。なお、今回の主題は診断における深堀り調査なので、各項目の紹介は最小で済ませます。

診断

組織の現状を理解し、問題の根本原因や機会を特定する段階です。

診断はデータ収集から始まります。アンケート(サーベイ)、インタビュー、観察など、様々な手法で情報を集めます。

次に収集したデータを分析し、組織課題を特定します。

最初のデータ収集手法は問題の予兆を発見する効果を得やすいですが、問題の具体を把握するには不十分なことが多々あります。結果として、より具体的な情報を集める必要が出てきます。このための調査が深堀り調査です。

深堀り調査については、追って掘り下げます。

データ・フィードバック

診断結果を関係者に共有する段階です。

たとえば、人事が実施しているサーベイを元に課題を整理し、部門の課題を共有するのであれば部門のマネージャーたちが共有相手になります。仮に部内で診断をしている場合は、部内の診断担当から他のマネージャー陣に共有することになります。

介入

診断結果とデータ・フィードバックに基づいて、具体的な変革活動(介入)を決定し、実行します。

評価

変革活動が完了したら、その効果を評価します。組織課題が解決したらその対応は完了とし、未解決の場合は介入段階に戻って次の対応を検討します。

深堀り調査の重要性

前述の通り、診断における最初のデータ収集は、問題の予兆を発見する効果を得やすいですが、問題の具体を把握するには不十分なことが多々あります。そのため、より具体的な現状を把握するために深堀り調査をするわけです。

では、仮に深堀り調査をしない場合にどうなるかを考えてみましょう。概ね選択肢は2つです。

- 課題感が曖昧で、それ以上何をしたらいいかわからなくなり対応が停滞する

- 曖昧な前提で大雑把な対応をすることになり、解決可能性の低い施策に時間を浪費する

結局どちらも解決しないということになりますし、特に後者については時間を浪費しますし、施策に悪影響があった場合には、取り組む前よりも悪化することになります。

システム開発でいえば、顧客から「画面がなんか使いにくい」という大雑把なフィードバックを得た際に、普通はそのまま取り組まずに具体的にどこの話か整理し、本当に対応が必要な問題か判断し、他の活動との優先順を踏まえて対応すると思いますが、それをすっ飛ばして「たぶんAIを使ってないからだと思うからAIを使おうぜ」というような判断をするようなものです。

深堀り調査の難しさ

一方、システム開発における問題の明確化に慣れている人でも、人や組織に関する問題の明確化は不慣れなことが多いでしょう。また、得た情報を問題と認めること自体が感情を揺さぶることもあり、受け入れにくいこともありえます。

診断における最初のデータ収集の結果をみて、追加の調査が必要かどうかを俯瞰的に判断できる人は珍しく、結果としてその後の深堀り調査に慣れている人も少な目です。

深堀り調査におけるAI活用

そこで、AIが助けになります。

深堀り調査の障壁は大きく分けて2段階に別れています。

- 深堀り対象の特定 (曖昧な点の判断)

- 深掘りの方法論 (具体的なヒアリング設計)

1. 深堀り対象の特定 (曖昧な点の判断)

対象の特定は、データ収集した内容が曖昧さを含んでいたり、解決策の検討に移るには不十分であるかどうかを判断する段階です。

内容が曖昧かどうか、具体的な背景が欠けているかどうか、事実ではなく個人の解釈なのか、などを判断する必要があります。

たとえば、以下のようなプロンプトでデータ収集した結果への深堀り調査が必要かどうかを判定できます。これは、 Gemini や、 ChatGPT で実行してもいいですし、対象のデータが Google スプレッドシートにまとまっていたら、AI関数を使ってもよいでしょう。

以下は、AI関数の例です。

=AI("記載内容を組織課題として扱う上で内容に曖昧さが残っていたり、具体的な情報が不足していたり、事実の情報がなくて解釈の情報のみの場合に【深堀り調査:必要】と出力し、十分に明確な情報の場合は【深堀り調査:不要】と出力してください。", H2)

たとえば、仮に「カルチャーを体現している人が減ってきたように感じる」というようなフィードバックがあった場合、【深堀り調査:必要】と判定されます。

2. 深掘りの方法論 (具体的なヒアリング設計)

たとえば、以下のようなプロンプトで対象の掘り下げ方法をAIに提案してもらえます。

=AI("H列の内容を踏まえて、I列が【深堀り調査:必要】の場合、どのような情報をどのようにヒアリングすればよいか出力してください。【深堀り調査:不要】の場合は空欄のままにしてください",H2:I2)

たとえば、仮に「カルチャーを体現している人が減ってきたように感じる」というようなフィードバックがあった場合、以下のような質問を提案してくれます。

【ヒアリング項目】

1. カルチャーを体現している人が減ったと感じる具体的なエピソードや状況

2. どのようなカルチャーが体現されなくなったと感じるか

3. その変化が業務やチームにどのような影響を与えているか

4. 過去にカルチャーが体現されていたと感じた時期や状況

5. カルチャーを体現する人を増やすために、どのような取り組みが有効だと考えるか

【ヒアリング方法】

* 上記の質問事項を中心に、対象者に個別面談を実施する。

* 具体的なエピソードや事例を深掘りすることで、現状の課題を明確にする。

* 回答者の主観だけでなく、客観的な事実やデータも確認する。

* ヒアリング結果は、今後の改善策検討の基礎資料とする。