AI駆動開発に我々Webエンジニアはどう向き合うべきかという話を #devio2025 Osakaでしました

2025年9月3日に DevelopersIO 2025 Osaka が弊社大阪オフィスで開催されました。お越しくださった皆様、ありがとうございました!

私はその中で「AI駆動開発に向けた新しいエンジニアマインドセット」というタイトルで20分の登壇をいたしました。本エントリはその内容をブログ用に再編したものです。AI駆動開発に対するWebエンジニアの不安と、それにどう向き合うべきかについて、私が調べて考えた内容をお伝えします。

自己紹介

製造ビジネステクノロジー部にて、主にバックエンドとインフラを担当するエンジニアをしています。得意領域はまずTerraform、次にEKS(Kubernetes)、その次に AWSでの生成AI(Bedrock)やサーバーレスまわりです。

Terraformに関する知見の共有やコミュニティへの貢献により、HashiCorp Ambassador に3年連続選出 いただいております。

なぜこの内容で話そうと思ったのか

私自身が気になっていたからです。

AI駆動開発について、どちらかというとネガティブな印象が先行しており、それを払拭したいなと思いこのテーマを選びました。「やりたい」というより「これを習得できなければ将来職を失う」といった危機感の方が強く、「やらないといけないもの」という感覚でした。

そういう気持ちが募る一方で、業務の都合などでなかなか本格的にAI駆動開発に取り組めず、SNSや同僚から「AI駆動開発を試してみたらすごかった」云々という話を見聞きするたびに、焦りだけが募る状況でした。

この状況を変えて、よりポジティブに捉え直したいと思い、今回調べてまとめることにしました。

AI駆動開発とは

AI駆動開発の厳密な定義はまだ無いと認識しています。

本エントリでは、以下のように定義します。

ソフトウェアやシステム開発の全工程である要件定義、設計、実装、テスト、運用に生成AIの技術やツールを積極的に組み込んで、開発のスピードや品質、効率を飛躍的に高める開発手法

この変化が我々エンジニアの仕事に与える影響について考えてみましょう。

弊社代表の横田はよく「馬車が自動車に変わったくらいのインパクト」と表現しますが、私にとって最もわかりやすかった説明がこちらです。↓

生成AIがもたらす機械化革命

特に実装にフォーカスすると、生成AIはSE・PGに初めて訪れた機械化革命と言えるでしょう。

コンピューターを使っているせいで分かりにくいのですが、SE・PGとは言ってみれば工場制手工業(マニュファクチュア)です。工場もあり設備もあるが、やっているのは手作業。アークライト以前の紡績工業です。

(略)

生成AIは、SE・PGに初めて訪れた機械化革命です。製造業でいえば自動紡績やベルトコンベアーが入ってきたのと同じ流れに乗りました。

AI駆動開発にまつわる様々な不安

若手が成長できない問題

「若手に任せるような簡単な仕事はもうAIに任した方が早いし、質も保てる。若手はもういらない」という懸念があります。実際に採用を絞っている企業もあるようです。

しかし、これに対する反論となるデータも出てきています。

1. GitHub Copilotによるタスク完了率の向上

4867人のソフトウェアエンジニアを対象にGitHub Copilotを導入し、タスク完了率がどう変わるかという調査が実施されました。結果として若手・ベテランなどあらゆる層の開発者のタスク完了率が増加したそうなのですが、特に勤続年数、職位の低いジュニア層に強い効果があったという結果が出ています。

2. 短時間で複雑な仕事に取り組める効果

AWSのブログでは、ソフトウェア開発エンジニアがAIによって変革された急成長職種のひとつとして紹介されており、次のような変化が起きていると報告されています。

(和訳) ソフトウェア開発エンジニアは、おそらく最も劇的な変革を経験している分野です。現在、エントリーレベルの求人は28万3000件以上あり、過去1年間(2024年6月から2025年6月)で28%の成長率を記録しており、最も需要の高いエントリーレベルの職種の一つとなっています。

かつてジュニア開発者は手作業によるコーディングとデバッグに何時間も費やしていましたが、今ではAI支援開発ツールを活用し、初日から複雑なプロジェクトに貢献しています。この役割は、ルーチンワークのコーディング作業よりも、イノベーションと問題解決に重点を置くように進化しています。

つまり、AIによって若手の仕事が奪われるのではなく、AIのサポートによって若手がより早くシニアレベルの仕事に取り組めるようになる、という見方です。確かに一理あります。

若手の方こそ、生成AIをキャッチアップして駆使するというのも一つの戦略かもしれません。

ちょうど、そんな若手エンジニアの実体験を語るセッションがDevelopersIO 2025 Osakaにもありました。↓

スピーカーのがっきーさんは、非IT業界からクラスメソッドに今年ジョインした若手エンジニアです。彼がClaude Codeを活用して実際の開発現場に溶け込んでいった実体験を語ってくれました。登壇ブログも公開されておりますので、ぜひご一読ください。

仕事を奪われる問題

「誰でもAIにコードを書かせることができるから、エンジニアなんて不要」という主張があります。確かに「プログラミングができる」という価値は暴落しています。

しかし、これに対して3つの反論があります。

1. 現状、すべてをAIで完結するのは難しい

現状、非エンジニアがAIを使ってコーディングすると、70%まで驚くほど速く到達できますが、残りの30%は生産性が急激に低下します。プロダクションレベルのコードを書こうとするとこのような事象が頻出します。

残りの30%は、エンジニアが直接コードを記述するか、技術的な知識を活用してAIに適切な指示を与える必要があります。つまり、エンジニアのスキルと判断力が必要になります。

- 参考:

2. やることは変わる - より高次なものへとシフト

奪われはしません。が、AIがコードを書けるようになった以上、それ以外のところに業務内容がシフトする可能性はありますし、現になってきています。

- AIの管理職的な役割:AIの成果物をレビューする、説明責任を果たす、AIに指示を出す

- 上流工程:「何を(What)」作るべきかという問題の定義、「なぜ(Why)」それを作るのかというビジネス目的の理解

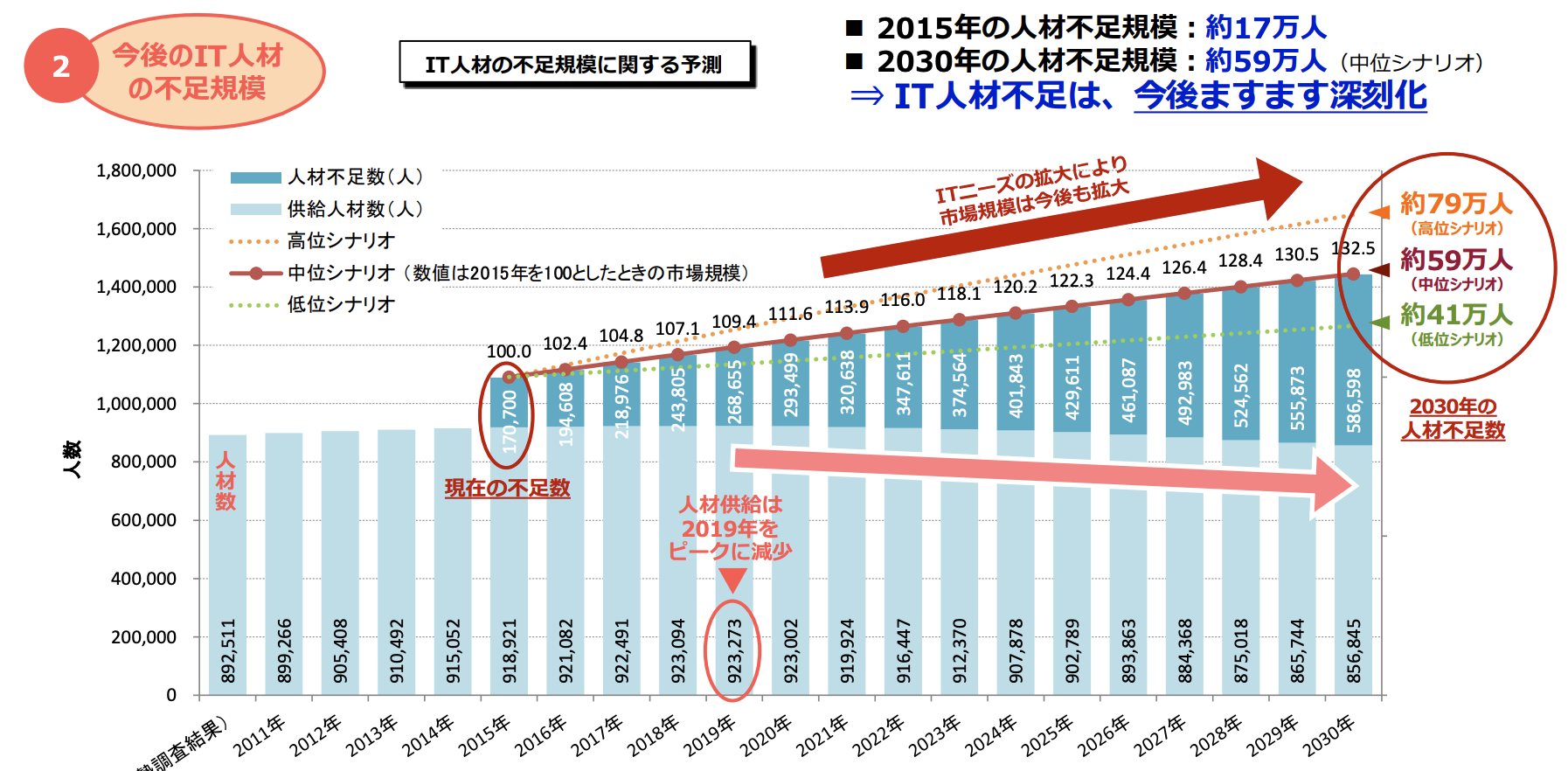

3. そもそも人手不足

2016年の経済産業省の資料によると、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されています。奪われるというよりも、我々がAIをうまく活用してこの不足を補わなければならない状況です。

キャッチアップがしんどい問題

AI周りの進化が早すぎてキャッチアップするのがしんどい、という話です。

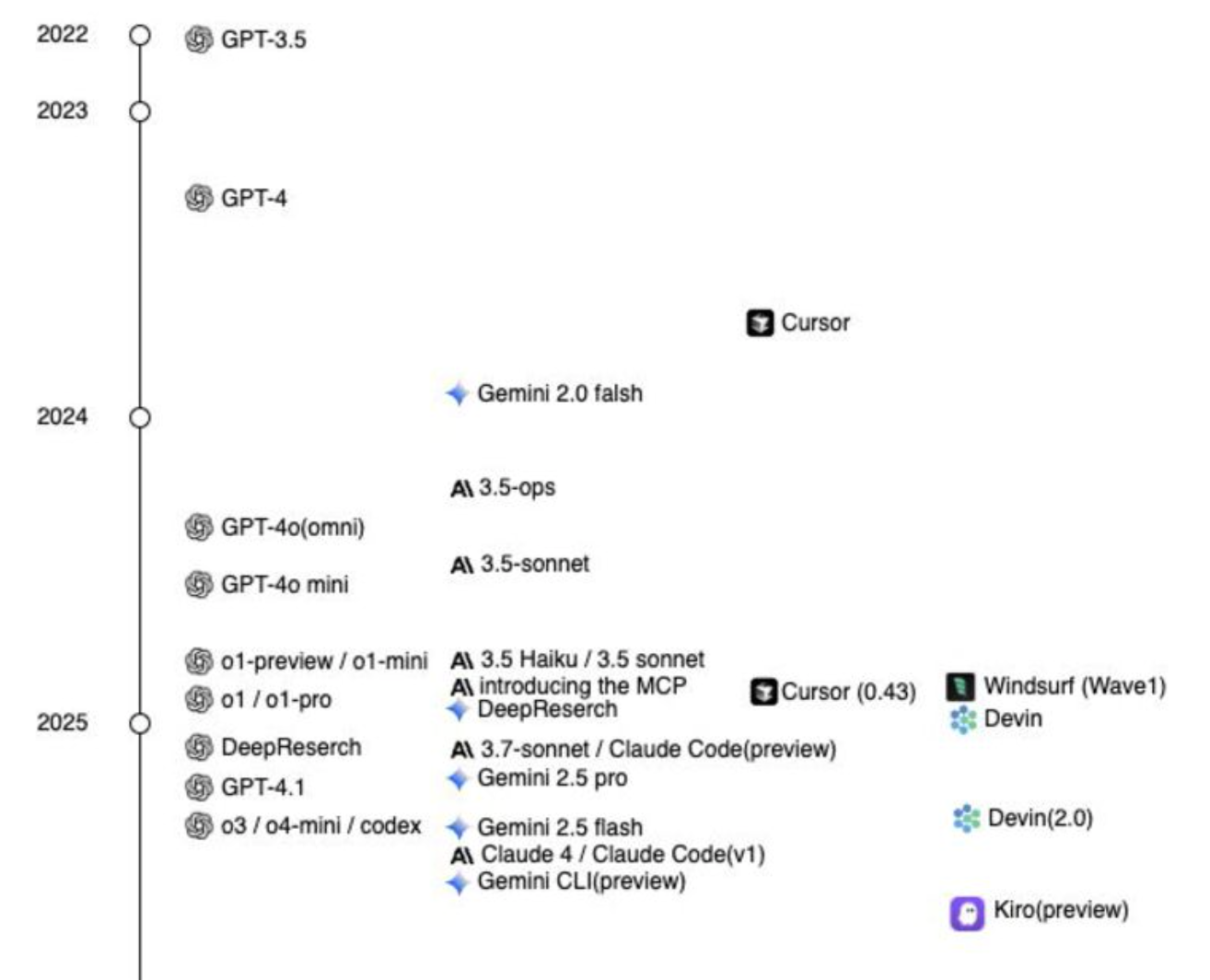

これは「それはそう」と言わざるを得ません。以下は主要なLLMモデルとAI駆動開発で用いるツールのリリースタイミングのタイムラインです。

2022年11月30日のChatGPTリリース以降、アップデート頻度はどんどん上がっています。特に2024年後半から2025年にかけては加速度的に増加しています。MCPが注目されだしたのは2025年になってから、Claude Codeが正式リリースされたのは5月でまだ4ヶ月しか経っていません。ここに載っていないものでいうと、GPT-5とgpt-ossのリリースやKiroの正式リリースは先月(2025年8月)です。

今が一番マシかもしれません

進歩は加速し続けます。直線的ではなく指数関数的に進みます。

そんな進化の加速の要因として、AI自体がAIを改善していく、自己改善AIの登場が挙げられます。現時点でもClaude Codeの90%はClaude Code自身によって書かれているそうです。

今後、今まで以上にキャッチアップは大変になるでしょう。

AIと仕事するのは疲れる問題

AIマインスイーパーというゲームをご存知でしょうか? 以下のようなゲームです。

これと似たような状況が、AIを駆使している開発現場で発生しているのではという問題です。

単純な作業はAIがどんどんやってくれるようになるので、我々Webエンジニアはレビューや判断といった精神負荷の高い作業ばかりが残ります。かつAIエージェントを複数並列で回すような作業が仕事の中身を占めていくと、非常に疲れます。

実際、私も弊社の同僚からこの問題を聞いたことがあります。

この問題に関しては、私もどうすればよいのか解を持たないです‥ 適切に休むしかないのではないでしょうか。1日8時間、週40時間この強度で労働するのは無理かもしれません。

AI駆動開発にどう向き合うべきか

6点ご紹介します。

AIを「競合」ではなく「協働するツール群」として理解する

AIと競争しても消耗するだけです。勝てなくて当たり前です。向こうは人類がこれまでの歴史で獲得してきた知見を全部持っているような存在ですから。

ですので競争相手ではなく、効率的な開発を支援するパートナーとして活用しましょう。

変化を受け入れ適応する

グロースマインドセットの重要性

能力は固定的なものではなく、継続的な学習と実践によって成長させることができるという考え方です。技術の急速な変化を恐れるのではなく、むしろ成長の機会として捉え、積極的に学び続けることが重要です。

従来の技術スキルのみに依存した働き方は、今後持続が困難になります。新しい技術トレンドや開発手法を継続的に学習し、自分のスキルセットをアップデートしていく姿勢が欠かせません。

弊社代表横田もこれと同様なことをポストしていました。

価値の変化

具体的にどのような変化が起きる(起きている)かですが、私は以下のように考えています。

- 価値が下がるもの

- プログラミング能力(単純なコーディング作業、定型的な実装)

- 価値が上がるもの

- AIを活用するスキル(プロンプトエンジニアリング、コンテキストエンジニアリング)

- 認知スキル、情報設計スキル(対象に対する抽象化、構造化、言語化)

- 「何を(What)」作るべきかという問題の定義

- 「なぜ(Why)」それを作るのかというビジネス目的の理解

とりあえずAI駆動開発に触れてみる

これはまさしくこれまでの私なのですが、SNSや同僚からメタ情報だけ追っているのが一番精神衛生上良くありません。

重要なのは、実際に手を動かして体験してみることです。私も登壇準備を通じて、以前よりClaude CodeをはじめとするAI駆動開発ツールを積極的に使うようになりました。その結果、これまで抱いていた漠然とした不安感が軽減され、むしろAI協働の可能性に対する興味が増しました。

(引き続き)スキルアップに取り組む

我々がこれまで獲得してきたエンジニアとしての知見、これは無駄にはなりません。

むしろ重要になります。AIの成果物をレビューする必要があるからです。

先ほど「AIを使ってコードを書くと70%まで驚くほど速く到達できますが、残りの30%は生産性が急激に低下する」という例を挙げましたが、この残り30%を埋めるには依然としてエンジニアの専門知識が必要です。

この点、t_wadaさんが非常にわかりやすい表現をされていたので、ご紹介します。

- 参考:

AIを学習に使う

そんなスキルアップに、AIを活用するのはどうか?というご提案です。

私が実際試してみました。クリーンアーキテクチャを学びたいと思い、Claude Codeを使って以下2点をやってみました。

- サンプルコードを書いてもらう

- 昔クリーンアーキテクチャをかじったときに書いたコードをレビューしてもらう

この取り組みを通じて、AI活用による学習効果の高さを実感することができました。特に印象的だったのは、日本語での自然な対話形式で疑問を解消できることと、抽象的な概念を具体的なコード例として提示してもらえることでした。

「昔クリーンアーキテクチャをかじったとき」は、書籍でクリーンアーキテクチャの理論は理解できても、実際の実装段階で「どう書けばよいのか」という壁にぶつかることがありました。しかし、Claude Codeを使うことで、理論と実装のギャップを効率的に埋めることができ、学習が大幅に捗りました。

ポジティブに考える:エンジニアの仕事はより面白くなる

このAIによるエンジニアの業務変革は、私にとっては仕事がより面白くなる、歓迎すべきものでした。この登壇準備をしている過程で気づきました。

私は社会人1年目からずっとフルスタックエンジニアになりたいと考えていました。ここでいうフルスタックは単に技術の幅=フロントエンド・バックエンド・インフラなどという意味だけにとどまらず、上流から下流まで、要件定義から運用まで全部に携わりたいということです。

開発の全体像を把握することで、より効果的な技術選択や設計判断が可能になり、それこそがエンジニアリングの醍醐味のひとつだと感じているからです。

しかし現実的には、各技術領域の専門性が急速に高まる中で、すべてを習得することは現実的ではないと諦めていました。すべてをキャッチアップするのは困難です。

ところがAIツールを活用することで、自分の領域を拡げ目指すフルスタックエンジニアに近づくことができるのではないか、そのことに気づくことができました。

まとめ

- AIを「競合」ではなく「協働するツール群」として理解する

- 変化を受け入れ適応する

- とりあえずAI駆動開発に触れてみる

- (引き続き) スキルアップに取り組む

- AIを学習に使う

- ポジティブに考える:エンジニアの仕事はより面白くなる

重要な注意点

- 本記事の内容は筆者個人の見解であり、クラスメソッド社の公式見解ではありません。

- 本記事の内容はすべて「2025年9月時点」での見解です。 AI技術の進歩は指数関数的に加速しており、ここで述べた予測や分析は短期間で陳腐化する可能性があります。数年後には全く異なる状況が展開されている可能性も十分にありますので、その点をご理解の上でお読みください。

発表資料

参考情報

- AI駆動で進化する開発プロセス ~クラスメソッドでの実践と成功事例~ - Speaker Deck

- 現職のSE・PGの人はAIの発達で職がなくなると思っていますか? - Quora

- 生成AIによるソフトウェア開発の収束地点 - Hack Fes 2025 - Speaker Deck

- Reimagining entry-level tech careers in the AI era - AWS Training and Certification Blog

- The 70% Problem: Hard Truths About Non-Technical Founder Product Development

- IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果(2016) - 経済産業省

- ウェビナー『AI駆動開発、実際どうなの?〜期待と現実、導入前に知っておきたいこと〜』で『AI駆動開発がもたらす革新と実践』について発表しました | DevelopersIO

- Claude Code による技術的特異点を見届けろ

- AI 時代にプログラマが持ってたら良いだろうたった一つの考え方|牛尾 剛

- 『プログラムを勉強しなくても生成AIがやってくれるから大丈夫だろう』……労力は外注できるが、能力は外注できない - posfie

- https://x.com/Tsubame33785667/status/1960140625141289094

- https://x.com/lennysan/status/1930620484816867771

- https://x.com/mametter/status/1662979669053050881

- https://x.com/sato_shi/status/1940584018833199328

- https://x.com/t_wada/status/1859756507115684348

- 131. AIコーディングの現在地 w/ twada | fukabori.fm

- 2025年夏 AIエージェントシステムに対する考え方 - じゃあ、おうちで学べる

- 49: Agentic Codingに脳を焼かれた私たち (t_wada)

- AI 2027

- AI is making developers faster, but at a cost

- AI 駆動開発ライフサイクル:ソフトウェアエンジニアリングの再構築 | Amazon Web Services ブログ

- AIがコードを書く時代、エンジニアの価値はどこにある?|しまだ@AI×マーケ/デザイン実践家

- AIに勝てないとわかっている時代に、今からエンジニアを志す君たちへ #新卒エンジニア - Qiita

- AI時代のITエンジニアの付加価値について - NRIネットコムBlog

- AI時代の『ドメイン駆動設計をはじめよう』 - Speaker Deck

- AI時代の新たな疲労:なぜ私(たち)は『説明のつかないしんどさ』を抱えているのか - じゃあ、おうちで学べる

- AI時代の理想的なエンジニア像は事業成長にコミットするエンジニア|すてぃお

- AI駆動開発支援サービス | サービス | クラスメソッド株式会社

- AWS CEO says AI replacing junior staff is 'dumbest idea' • The Register

- AWS、三菱重工、freeeでAIプロジェクトに携わる女性エンジニアが語る、生成AI活用の現在地とキャリア - TECH PLAY Magazine

- Claude Codeのベストプラクティス | Code w/ Claude - YouTube

- Claude Code時代のソフトウェアエンジニア生存戦略|すてぃお

- Demis Hassabis on our AI future: ‘It’ll be 10 times bigger than the Industrial Revolution – and maybe 10 times faster’ | DeepMind | The Guardian

- (28) GPT登場初期にプログラマーは減らないと嘲笑していた著名プログラマーも、今では意見を変えています。AIでプログラマーは本当に減ると思いますか? - Quora

- GitHub Copilot crosses 20M all-time users | TechCrunch

- Vibe Codingの幻想を超えて-生成AIを現場で使えるようにするまでの泥臭い話.ai - Speaker Deck

- [セッションレポート]Al Agent 時代のソフトウェア開発の型 ~Everything as Codeで智を伝える〜 #AWSSummit | DevelopersIO

- https://x.com/K_Ishi_AI/status/1958712582984102219?t=KEyKtTqu6rSp_rKAF8v9tA

- https://x.com/ryushi/status/1960553777662190008

- https://x.com/ysk_motoyama/status/1959066730460062117

- 「生成AIを使うと頭が悪くなっていく問題」をどうするか?|もとやま📚著書『投資としての読書』

- 【SHIFT Agile FES】生成AI時代における人間の情熱とプロダクト志向(Tably 代表取締役 及川卓也 氏) - YouTube

- いま大注目のAI駆動開発!AIで変わる開発フローを徹底解説 | クラスメソッド - YouTube

- これから伸びるエンジニア職とは? - AI時代に市場価値を高めるキャリア戦略 @エンジニア業界セミナー in 会津大学 - じゃあ、おうちで学べる

- さよなら、プログラマー Claude Codeで市場価値を爆上げする方法|es

- どうして開発チームはClaude Codeをうまく活用できないのか|すてぃお

- エンジニアのための事業貢献入門/A business introduction for engineers - Speaker Deck

- フォワードデプロイドエンジニア(FDE)とは何か

- フルスタックエンジニアの終焉?生成AI後の未来を産業史から考える - arclamp

- 中堅・中小企業でも広がる生成 AI。企業の成長にも貢献 | Amazon Web Services ブログ

- 人間はAIに仕事を奪われ、もっと暇になるべき 人事パーソンに求められる「創造性」の鍛え方とは | 『日本の人事部』

- 実用品を作って探る生成AIを使ったソフトウェア開発の現在 - 電通総研 テックブログ

- 形式手法入門:生成 AI 時代の『設計』のあり方について | CyberAgent Developers Blog

- 最近流行りのVibe Codingとは!?AI活用プログラミングの最前線について語り合ってみた! - YouTube