![[レポート]【A-1】能登半島地震で見えた災害対応の課題と組織変革の重要性 #jawsfesta2025 #jawsug #jawsfesta #jawsfesta2025_a](https://devio2024-media.developers.io/image/upload/f_auto,q_auto,w_3840/v1760256014/user-gen-eyecatch/tpqzmyvbjenumahgfbgc.png)

[レポート]【A-1】能登半島地震で見えた災害対応の課題と組織変革の重要性 #jawsfesta2025 #jawsug #jawsfesta #jawsfesta2025_a

コーヒーが好きな emi です。最近はカフェインを控えています。

2025/10/12(土) に開催された JAWS FESTA 2025 in 金沢に参加しました。

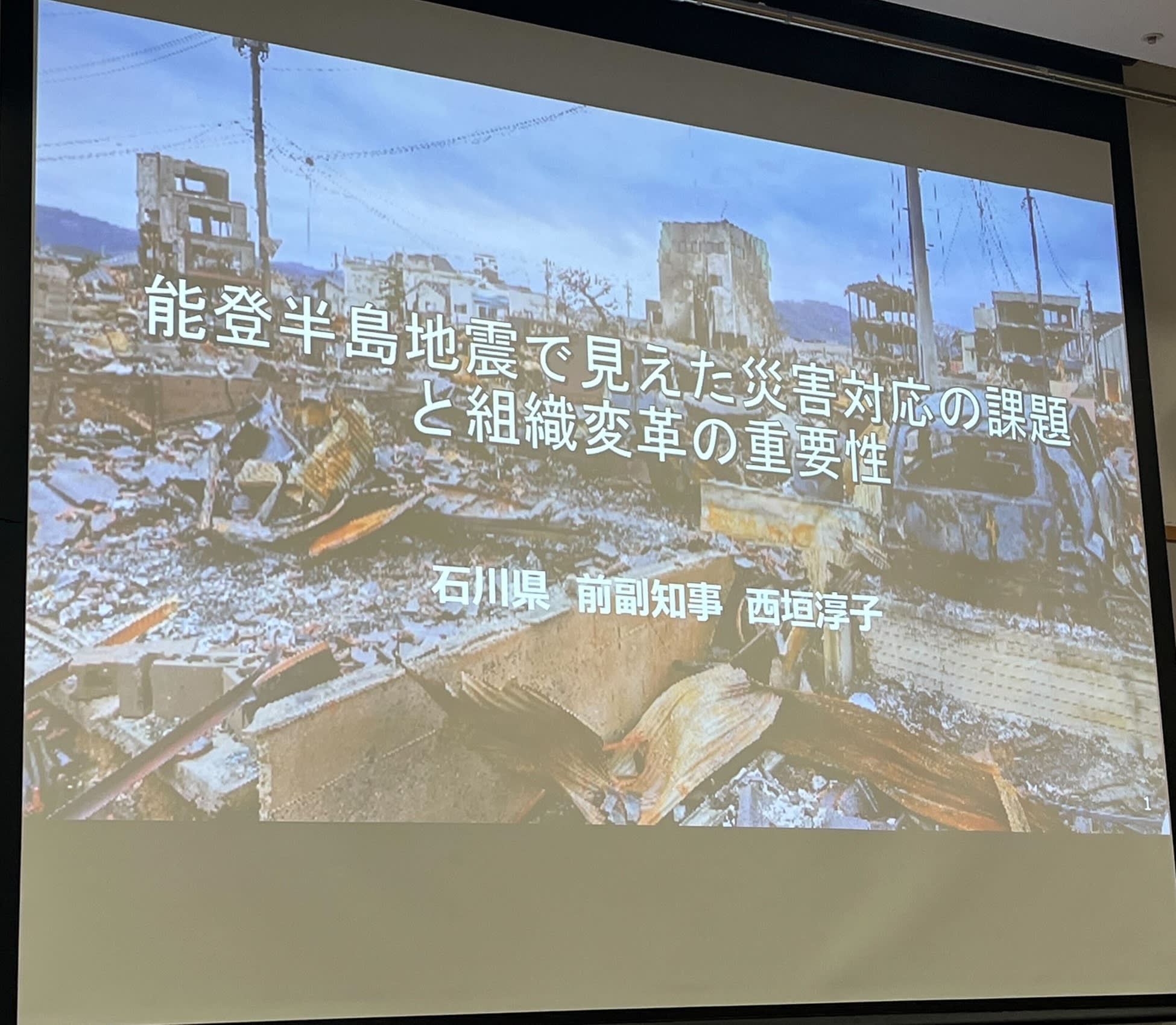

石川県前副知事である西垣 淳子さんの招待講演を拝聴しましたので、レポートします。

JAWS FESTA 2025 in 金沢 - 【A-1】能登半島地震で見えた災害対応の課題と組織変革の重要性

セッション情報

- セッション: 【A-1】能登半島地震で見えた災害対応の課題と組織変革の重要性

- トラック: 武蔵 6F (交流室1、2) Track A

- 時間: 11:20 ~ 12:00

- 登壇者: 石川県 前副知事 西垣淳子 氏

- Lv: 000

- カテゴリ: 招待講演

2024年1月の能登半島地震では、従来の枠組みでは対応しきれない課題に直面しました。本セッションでは、当時の石川県副知事として復興対応の最前線に立った経験から、大規模災害における県の役割の再定義、災害関連死を防ぐために必要である被災者情報連携の難しさ、そして災害現場で求められる柔軟なガバナンスの重要性についてお伝えします。

少しでも能登半島地震のことを知ってもらい、今後の対策を皆で考えるきっかけになれば幸いです。

セッションレポート

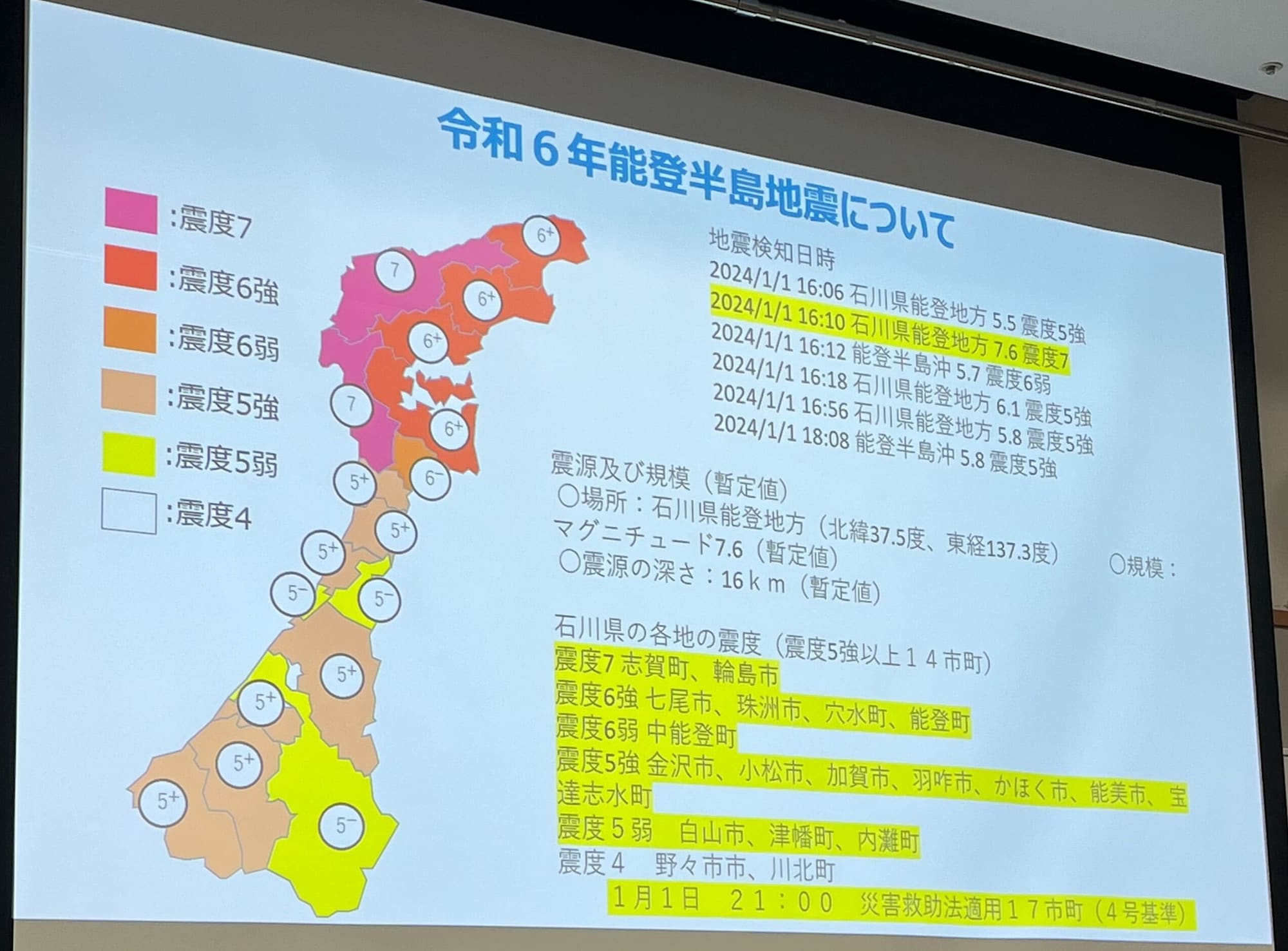

1. 地震の概要

地震発生時は元日で観光客と帰省客が重なり、多くの人々が被災しました。トップスライドの背景は地震翌日の輪島の朝市通りです。何もないくらい焼失してしまった状況でした。

地震の発生状況を見ると、一番大きかった震度 7 の地震の前にも震度 5 の地震が発生しており、家から避難して少し経ってまた家に戻ったタイミングで大きな地震に襲われたという状況だったそうです。

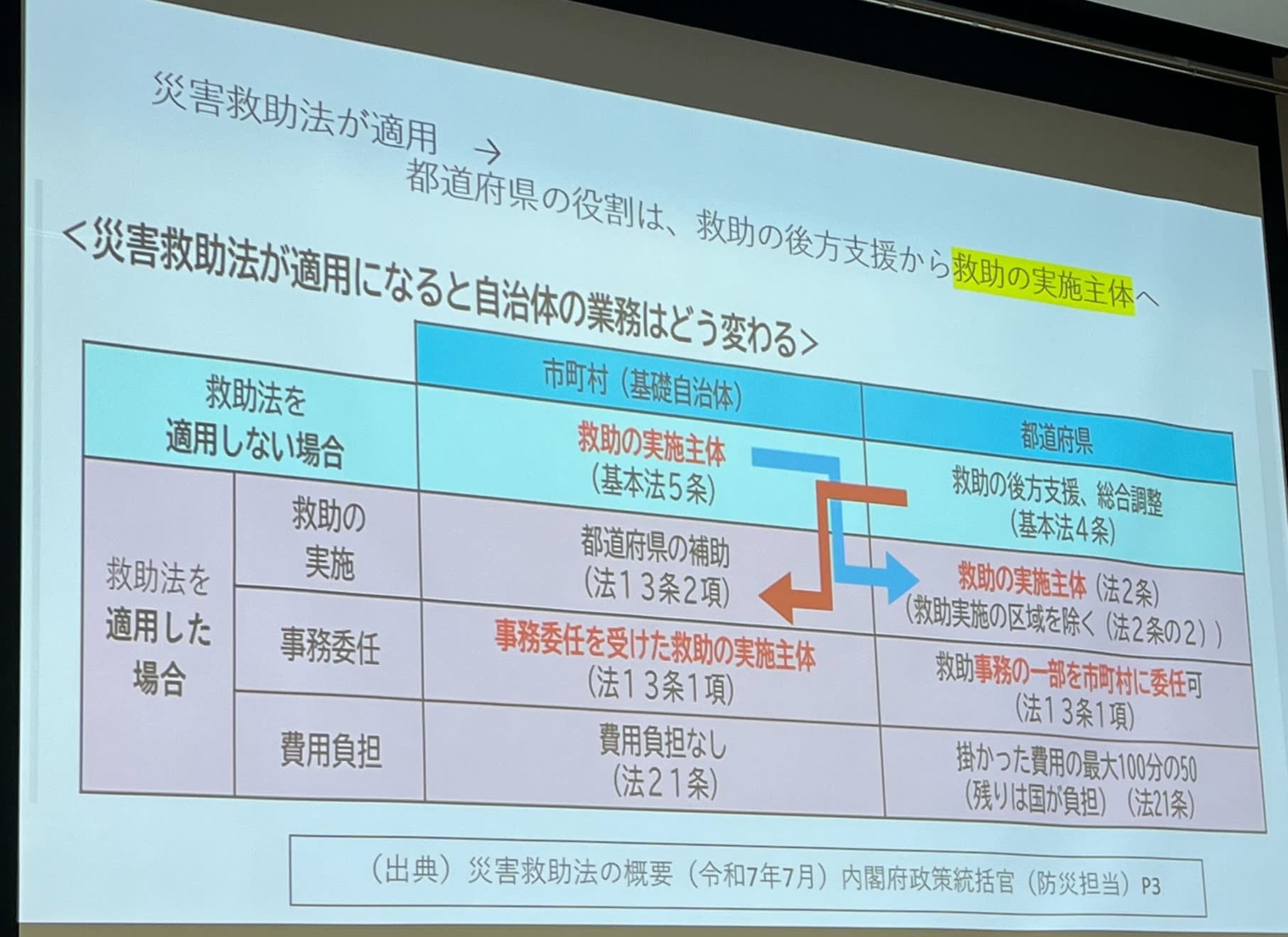

2. 災害救助法の適用と都道府県の役割

災害救助法が適用されると、自治体の業務は大きく変わります。

- 適用前

- 市町村が救助の実施主体

- 適用後

- 都道府県が救助の実施主体に(市町村の負担が減る)

- 救助事務を一部市町村に委任可能

- 費用負担: 国が費用の最大 100% を負担

知事が迅速に災害救助法4号(被害が広まる前に発動)を適用したのは非常に良い判断だったそうです。被害状況を確認してからの適用まで待っていたら、支援は遅延しただろうとのことでした。

3. 能登 6 市町の特徴と課題

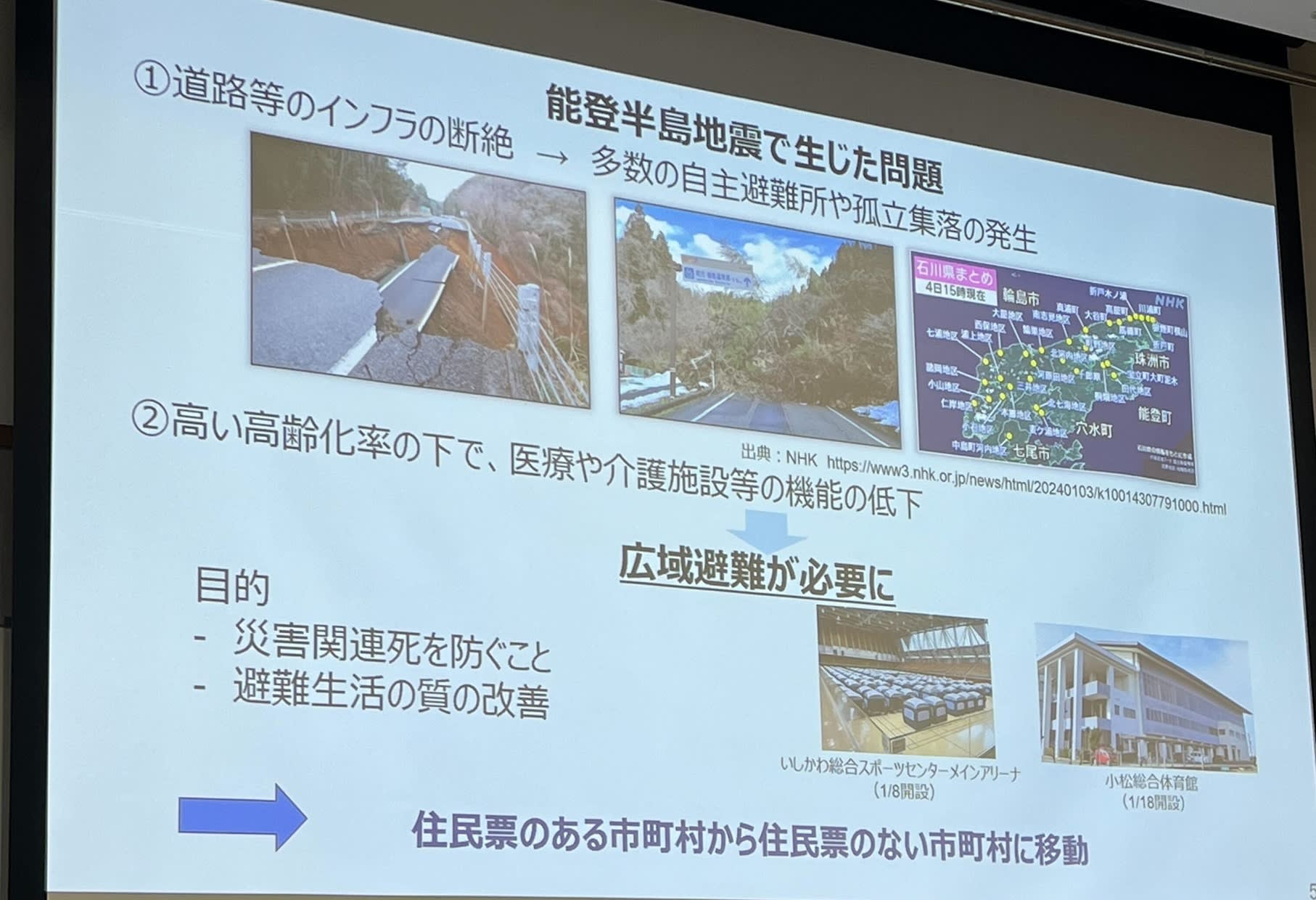

①道路・インフラの断絶

基地局が落ち、携帯電話があっても使用不可の状況になりました。電話線も切断され、固定電話も繋がらなくなりました。道路も通れない状態になり、多数の自主避難所や孤立集落が発生しました。

②高い高齢化率の下で、医療や介護施設等の機能の低下

特に被害の大きかった能登 6 市町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町)は特に高齢化が進んでおり、65 歳以上の方の割合が高いです。医療や介護施設等の機能が低下し、住民票のある市町村内の避難では間に合わず、住民票の無い市町村への広域避難が必要になりました。

広域避難の目的は

- 災害関連死を防ぐこと

- 避難生活の質の改善

です。

広域避難により、以下の課題が発生しました。

- 住民票のある市町村から離れて避難するため、被災者がどこにいて何の支援が必要なのか分からない(指定避難所にいられない)

- マイナンバーに紐づいた個人の情報は、実際には突合の準備ができているだけでまだ接続されていない

- 住民情報は市町村でつながっていない

災害時は本当に非常事態で、通常業務で管理している情報がそのままでは役に立たない状態になる のだな…というのがお話を聞いていて身に沁みました。

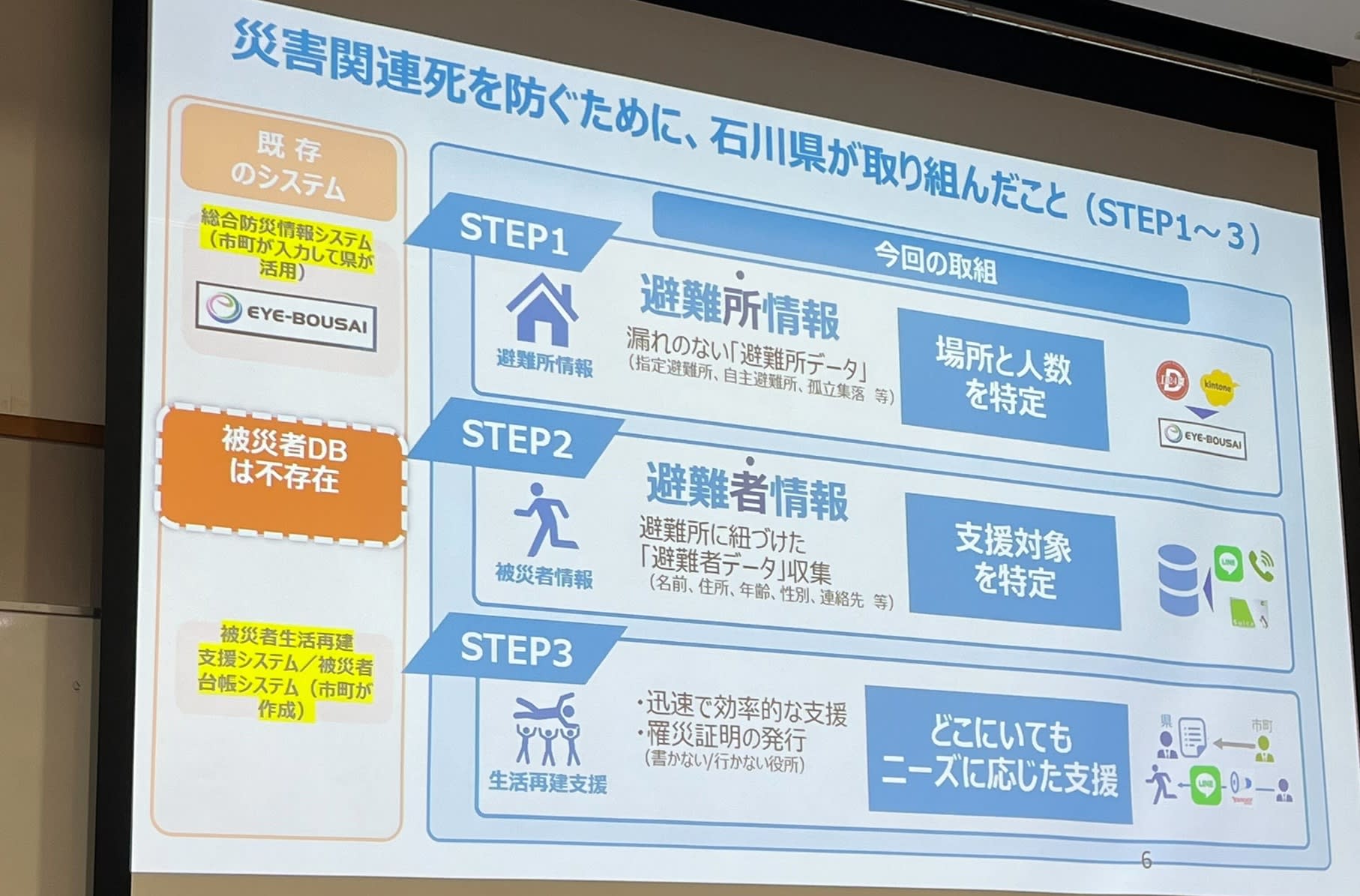

4. 被災者データベース構築の取り組み

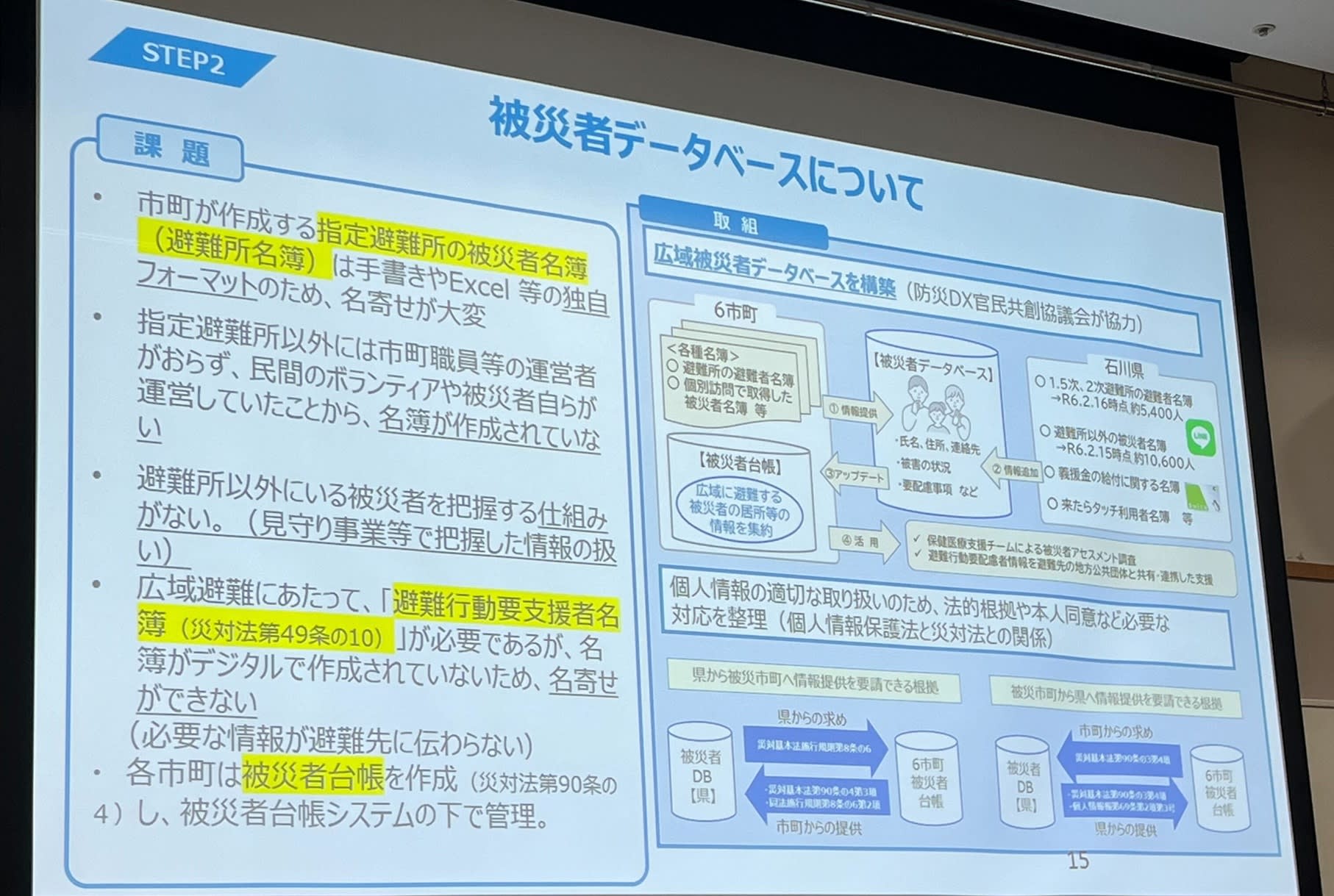

従来の防災システムでは避難所の場所と人数は把握できますが、被災者がどこにいて何に困っているかは分かりません。

住宅の被害状況によって支援が決まるなどの措置がありますが、そもそも被害状況が把握できない状態になります。また、デジタル化している市町村としていない市町村が混在しています。避難者を特定して支援する仕組みがないということになります。

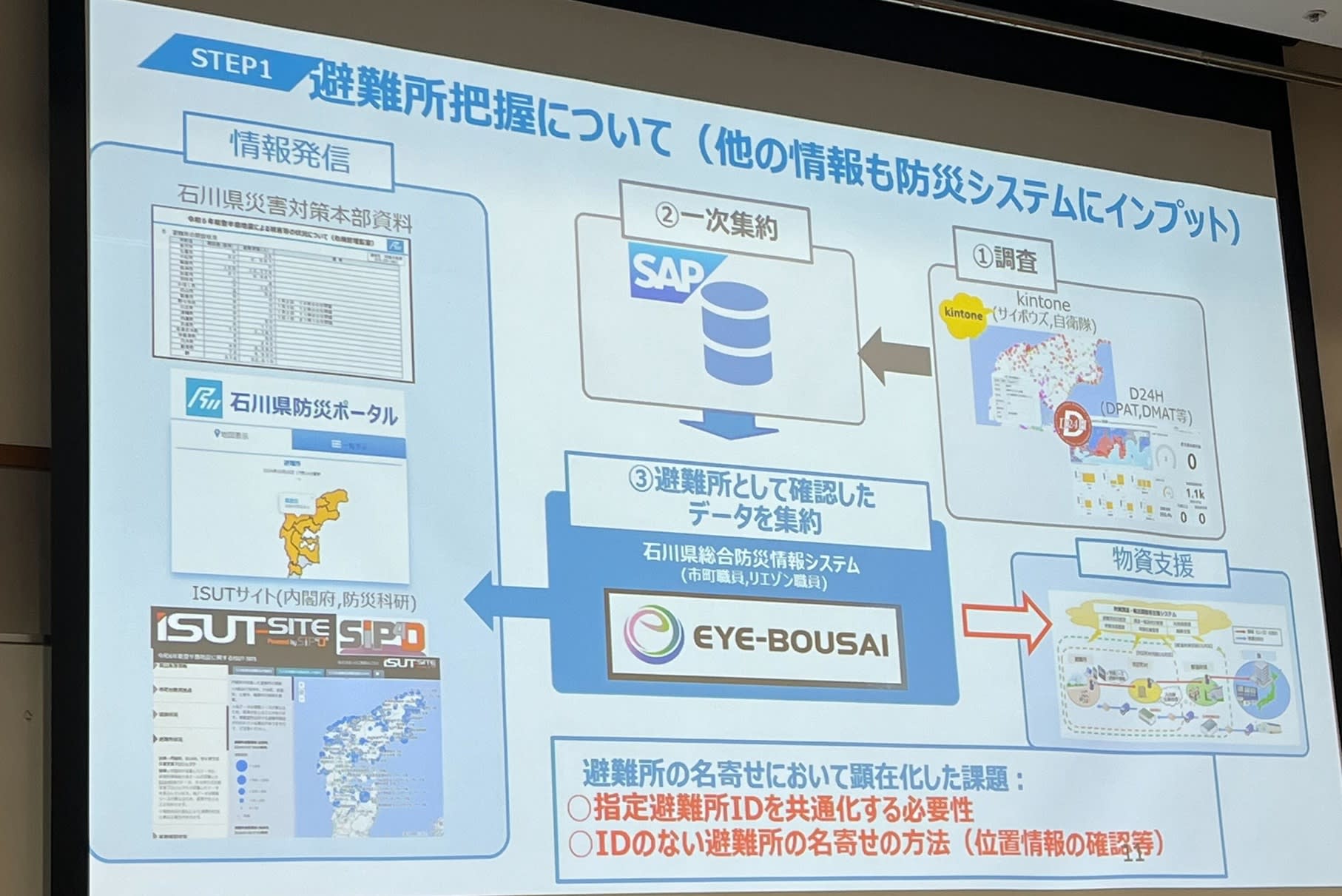

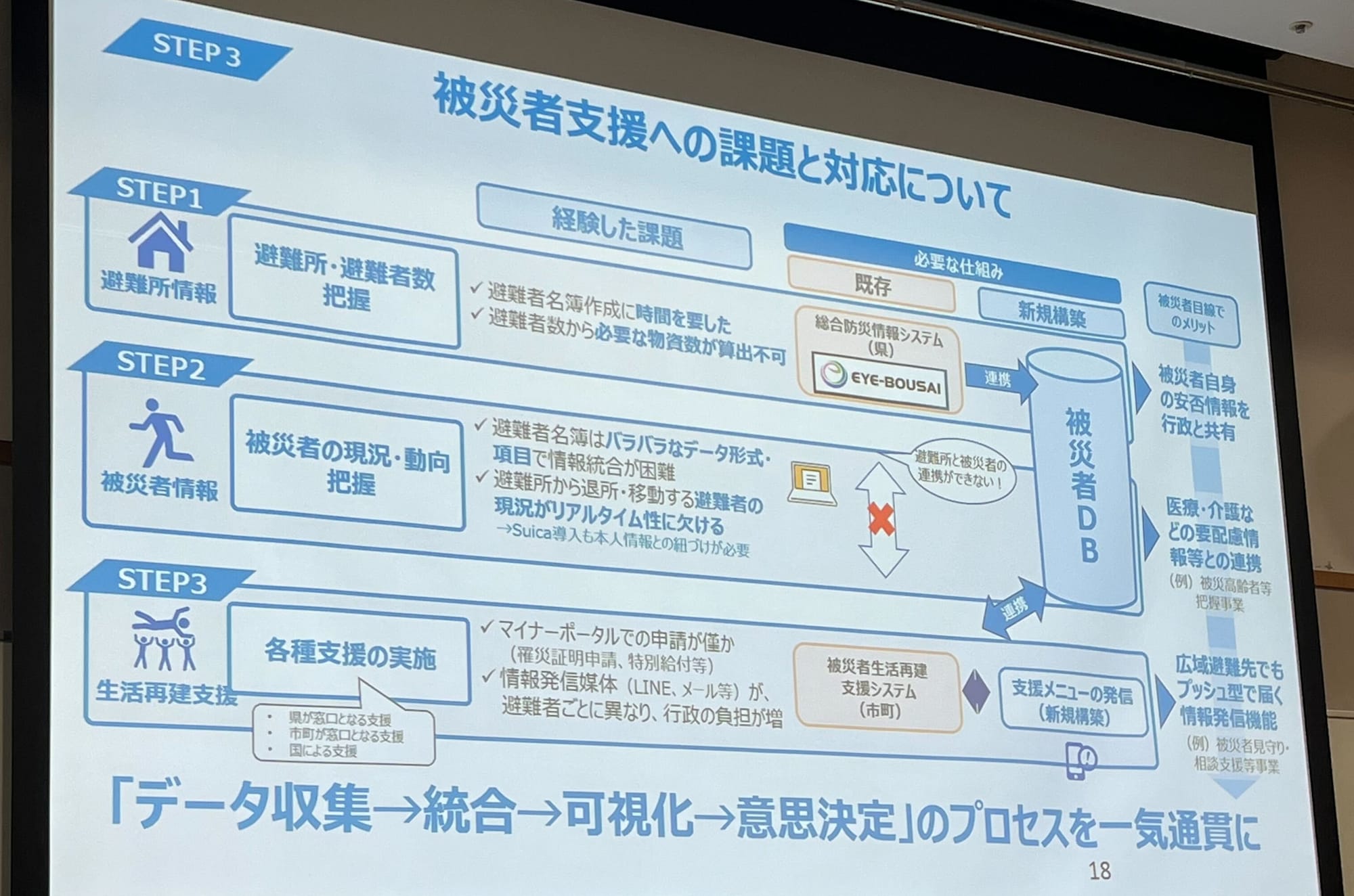

石川県では 3 ステップに分けた取り組みを行いました。

- STEP1:避難所情報の把握

- STEP2:避難者情報の把握

- STEP3:生活再建支援

STEP1:避難所情報の把握

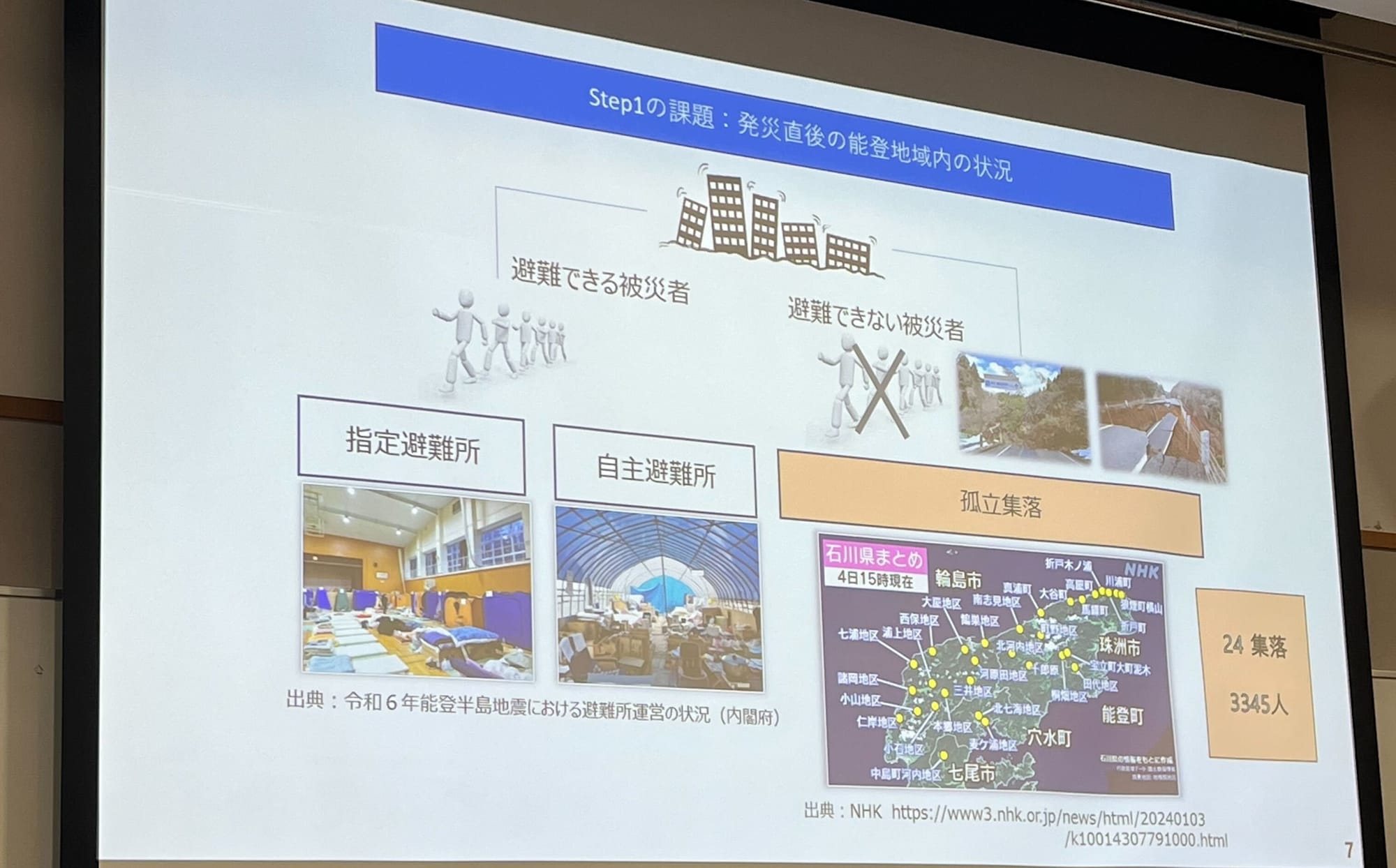

- 避難所把握の課題

- 指定避難所: 場所が分かり、IDもあるので入力しやすい

- 自主避難所: 登録できない、人数も不明

- 指定避難所に集計したら実際の人数と大きく異なる → 物資支援に影響

- 孤立者: 5万人のうち3,345人が孤立状態

このため最初の物資支援では2〜3割増しで送り、周辺の自主避難所から取りに来てもらう形で対応していました。

自主避難所の情報をどのように防災システムに取り入れるかが課題です。

- 自衛隊が把握している避難所の情報を連携する仕組み

- 自衛隊にGPS付き端末を持たせる

- 写真を撮って送信してもらう

- 写真の緯度経度とタイムスタンプで避難所を登録

- DPAT、DMAT などの支援チームの情報も統合

- ※DMAT(災害派遣医療チーム)は大規模災害時に救命医療を専門とするチーム、DPAT(災害派遣精神医療チーム)は被災者の精神的なケアや心理的支援を行う専門チーム DMATとDPATの比較 - 厚生労働省

- 名前がバラバラだったものをSAPで名寄せして統一

- 既存システムに投入

市町村まで行って入力していましたが、文字が手書きだったり、水も電気もなく命がけで入力作業を行っていました。ガソリンもなく移動も困難でした。

サイボウズ柴田氏も協力し、避難所情報の集約が行われたそうです。

このような非常時にエンジニアの発案で避難所データが集約されていったという話を聞いて痺れました。エンジニアとして本当に尊敬します。

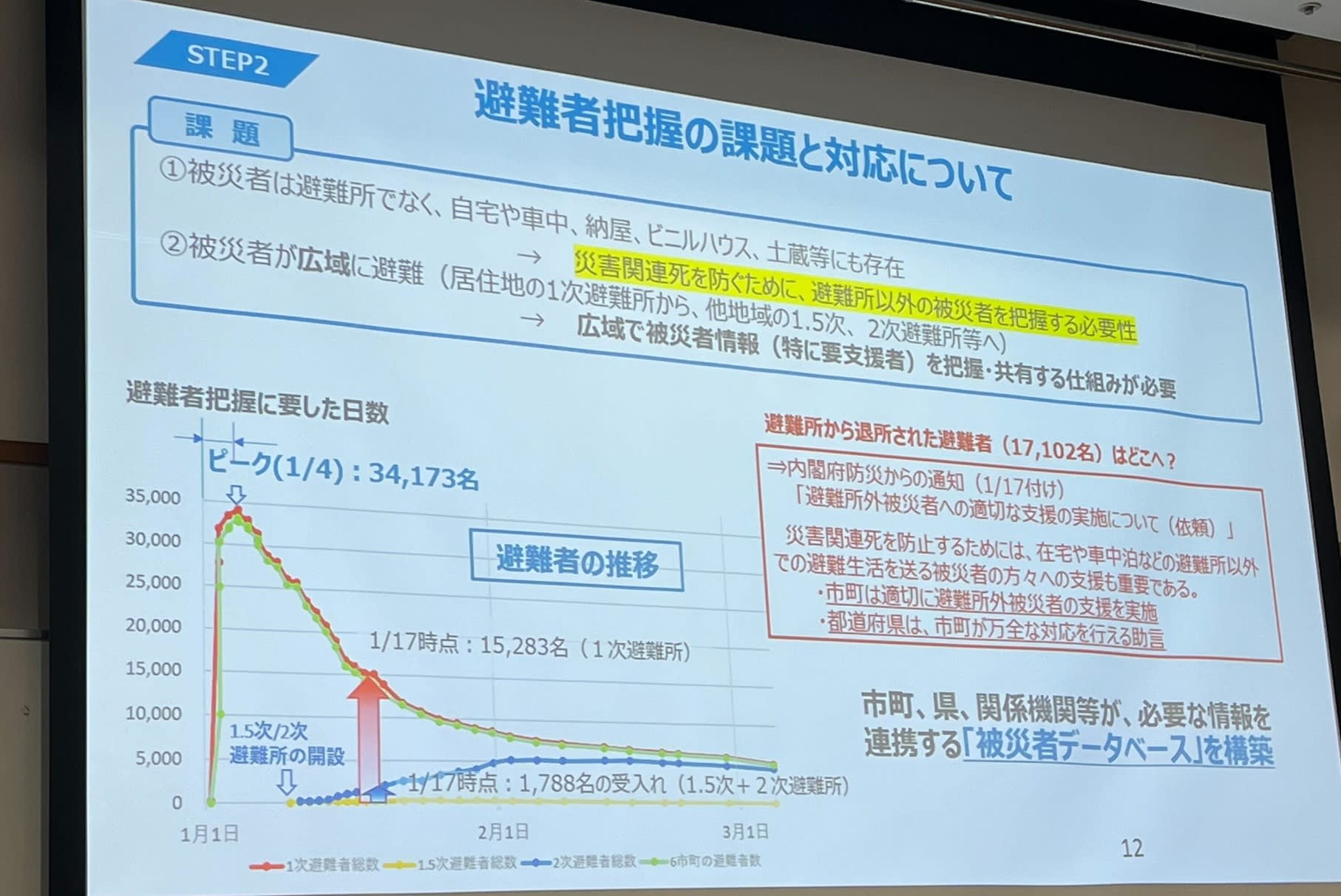

STEP2:避難者情報の把握

- 避難所の人数が1万7千人減少 → どこに行ったのか?探さないといけない状況に

- 内閣府からの通知:「避難所外被災者を支援しなさい」

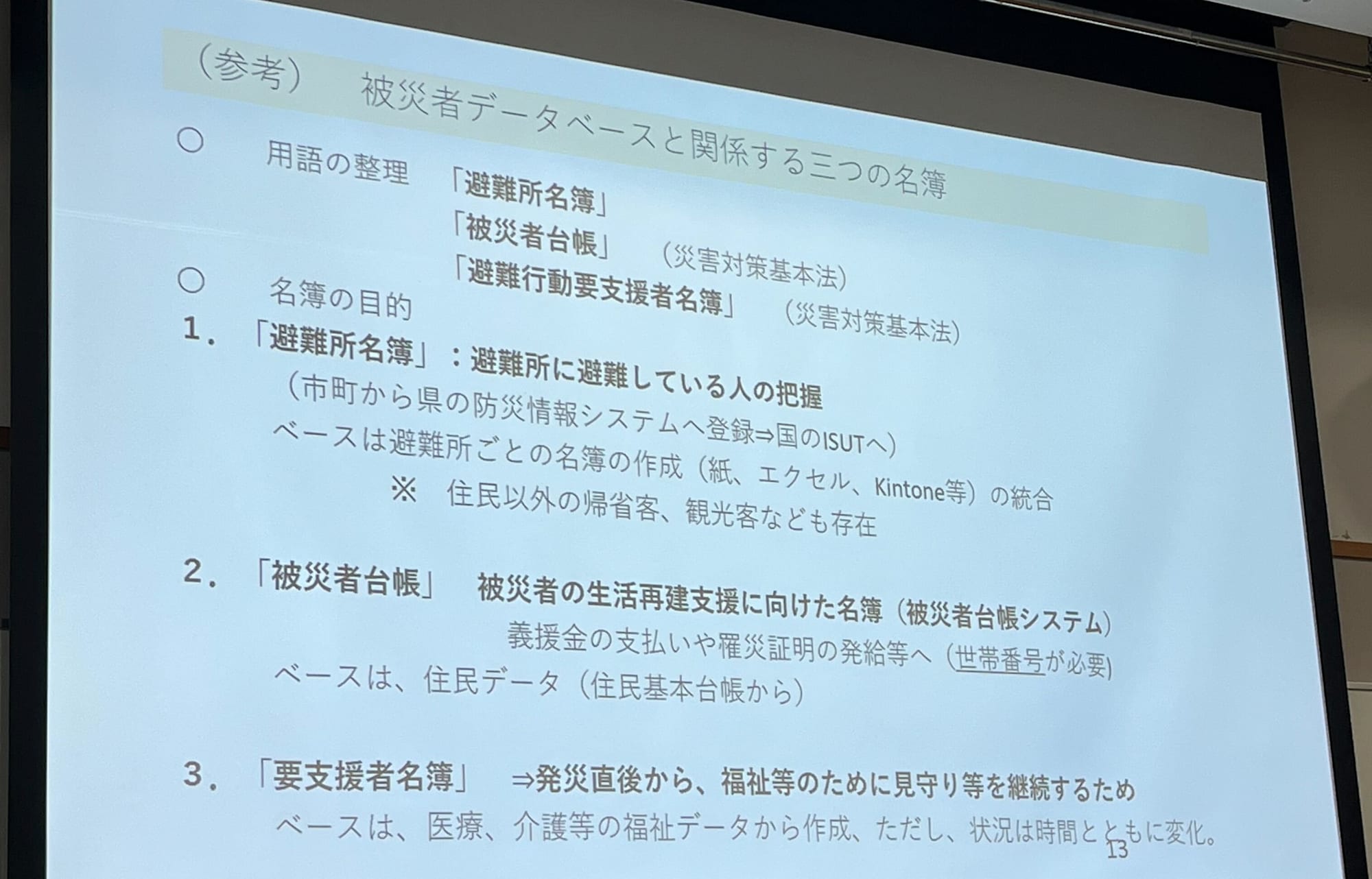

3 種類のデータベース

- 避難所名簿:避難所に避難している人の把握

- 被災者台帳(STEP3):被災者の再建に向けた名簿

- 要支援者名簿:福祉データ(最も心配していた)

これら 3 種類のデータはどこにどうあるかが各市町村によって異なり、統合が困難でした。

発災直後から高齢者の体の変化や認知症が進行し、介護が必要になるケースが急増しました。災害関連死を防ぐためには、被災者がどこにいて、何が必要なのかを把握する被災者データベースが必須です。

避難所外の被災者を把握しないといけないため、被災者 DB の作成が急務でした。

このデータベースに登録するためには、被災者本人が県庁など役所にアクセスするしかなかったそうです。情報の登録のために、LINE や Suica を活用しました。マイナンバーカード読み取り体制が当時少なく活用が難しかったそうです。

この時は、デジタルでもテクノロジーでもなく、被災者に信頼してもらって、県庁にアクセスすることがメリットであると理解してもらうことが重要でした。

そのため「支援援金を全員に支払う」、「登録すると毎回住所記入なしでお風呂に入れる」などの施策を行ったそうです。

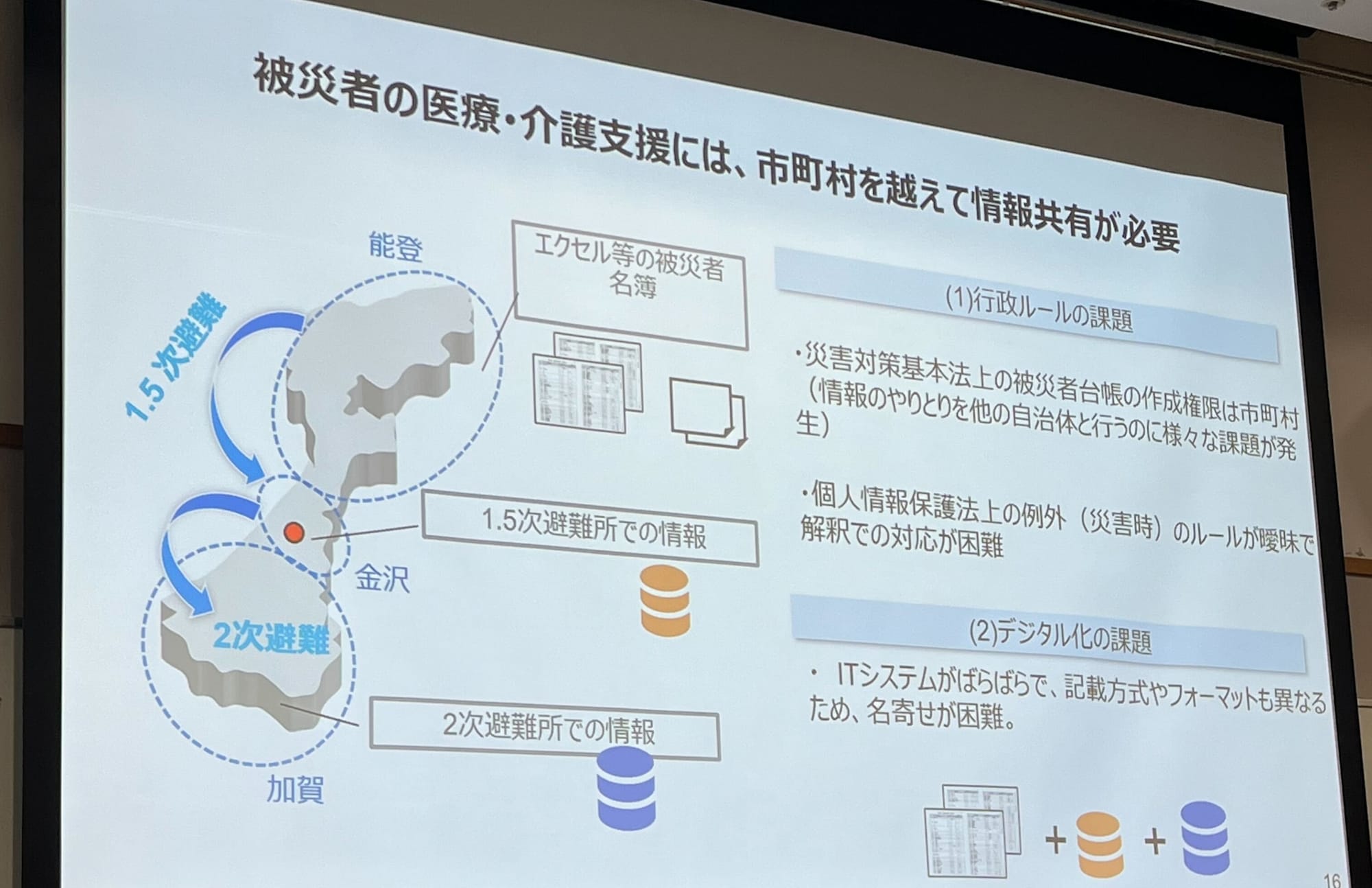

市町村を越えて情報共有が必要な状況で、以下の課題もありました。

- 行政ルールの壁

- 災害対策基本法上の被災者台帳の作成権限は市町村にあり、県には顕名の閲覧権限のみ

- 個人情報保護法上の例外(災害)のルールが明確でない

- デジタルの課題

- ITシステムが古いため、記入方式やフォーマットが異なる

- 名寄せが困難(この情報は誰と紐づいているのか?)

STEP3: 被災者支援の実施

被災者 DB があれば、迅速で効率的な支援や罹災証明の発行がスムーズに行えます。

5. 最後に

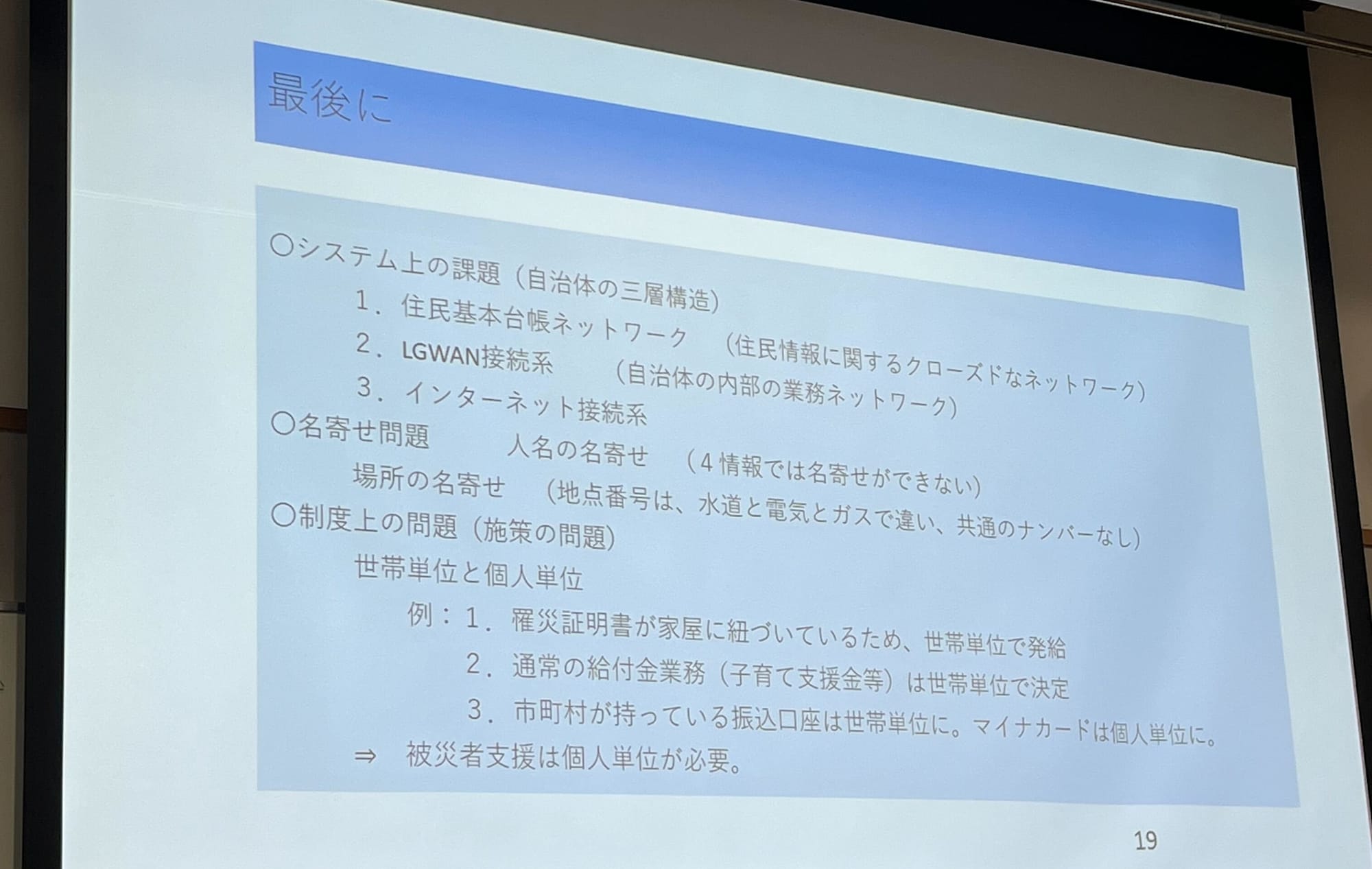

公共の分野では民間システムにはない特性があります。

自治体には以下の 3 層構造があります。

- 住民基本台帳ネットワーク(住民情報に関するクローズドなネットワーク)

- LGWAN接続系(自治体の内部の業務ネットワーク)

- インターネット接続系

今回の取り組みはインターネット経由で行われました。

住民票はコンビニで出せるのに、自治体に行くと申請書を書かないといけないのは、LGWAN 経由でないと接続できない…などの制約があるためです。

石川県では、STEP3 に繋ぐために住民台帳を流し込む準備をしていたので対応できたそうです。

また、今回のような緊急時に人や場所の名寄せが困難です。

- 人の名前: 漢字の対応が不完全。免許証等と紐づける必要がある

- 場所の名寄せ: 住民の住所、水道・電気などの管理で共通の番号がない。水道・電気・住居が名寄せできない

被災者対策では制度上の課題もありました。

世帯単位で登録されている情報と個人単位で登録されている情報がありますが、被災時は個人単位の情報が特に必要になります。世帯情報しかないような場合があり、細やかな支援ができないことも起こります。

質問への回答

- データベース構築時に特に苦労した点

- 何もかも大変過ぎて決められない

- 県や市町村は縦割り組織で、どういうデータが必要かなどバラバラ

- 対応訓練が不足しており、いざというときに動けない

- 自分の業務ではなく、やったことのない対応を求められる

- 納得を得られず、枠を乗り越えて被災者のために一生懸命やっている人が苦しむケースがある

- 緊急時にエンジニアができること

- 現状の中で何ができるかを一緒に考えてくれたエンジニアには助けられた

- 写真を撮ると緯度経度とタイムスタンプが出るから避難所登録できる、などの発案

- 「これが今使えるんじゃないか」というソフトウェアを持ち込んでくれた

- 現状の中で何ができるかを一緒に考えてくれたエンジニアには助けられた

感想

想定外の事態に、制度もデータも整わず、水も電気もすべてのライフラインが途絶えた状況——その中で、何が必要かをその場で考え、判断し、動き続けた現場の方々の話を聞いて、本当に圧倒されました。

普段からの備えはもちろん重要ですが、いざというときに決められた枠組みを超えて動ける人たちがいて、その行動が状況を改善していく、その事実に強く心を動かされました。

災害という物理的な危機において、エンジニアに何ができるのか?と疑問に思っていましたが、被災者の把握・管理がいかに重要か、そしてその実現に必要なエンジニアリングの知識や法的知識があることを知り、深く納得しました。

特に印象的だったのは、「写真があれば緯度経度もタイムスタンプも取得できる、データ化できる」と発案し実装したエンジニアの存在です。本当にかっこいいです。こういう時にこそ人の役に立つ知識を持ち、それを実際に活かしてこそのエンジニアだと思います。心から痺れる思いでした。

おわりに

本記事への質問やご要望については画面下部のお問い合わせ「DevelopersIO について」からご連絡ください。記事に関してお問い合わせいただけます。