![[レポート]【A-2】JAWS-UGの災害支援と石川県の災害を振り返る - エンジニアクロストーク #jawsfesta2025 #jawsug #jawsfesta #jawsfesta2025_a](https://devio2024-media.developers.io/image/upload/f_auto,q_auto,w_3840/v1760278924/user-gen-eyecatch/yrugwcn1haq8hpzkcac2.png)

[レポート]【A-2】JAWS-UGの災害支援と石川県の災害を振り返る - エンジニアクロストーク #jawsfesta2025 #jawsug #jawsfesta #jawsfesta2025_a

コーヒーが好きな emi です。最近はカフェインを控えています。

2025/10/12(土) に開催された JAWS FESTA 2025 in 金沢に参加しました。

キーノート「JAWS-UG の災害支援と石川県の災害を振り返る - エンジニアクロストーク」を拝聴しましたので、レポートします。

JAWS FESTA 2025 in 金沢 - 【A-2】JAWS-UGの災害支援と石川県の災害を振り返る - エンジニアクロストーク

セッション情報

- セッション: 【A-2】JAWS-UGの災害支援と石川県の災害を振り返る - エンジニアクロストーク

- トラック: 武蔵 6F (交流室1、2) Track A

- 時間: 13:30 ~ 14:30

- Lv: 000

- カテゴリ: キーノート

JAWS-UGと災害支援の歴史

JAWS-UGは2010年2月23日のキックオフイベントで設立されました。

翌年2011年3月に東京リージョンがオープン、記念イベントの JAWS Summit には全国からコミュニティメンバーが集まりました。

その直後に東日本大震災が発災。

この時にJAWS-UG有志で結成された Tiger Team が行った支援活動は他のエンジニアコミュニティにも拡がり、連携して計画停電の情報発信を行ったりといったこともありました。

能登半島地震、奥能登豪雨水害の被害にあった石川県で開催される JAWS FESTA の場で、設立からここまでのJAWS-UGと災害支援の歴史を振り返り、参加される皆様が今後の活動について考えるきっかけになるようなお話しができればと思います。地元エンジニアが体験した能登半島地震と奥能登豪雨水害

石川県在住で能登半島地震や奥能登豪雨水害を間近に体験したエンジニアの視点で、この災害で何が起こったのか、実際の状況などをご紹介します。能登半島災害現場エンジニアクロストーク

セッションレポート

1) JAWS-UGと災害支援の歴史

- 相場 大輔さん

- JAWS-UG金沢、JAWS-UG北陸時代から参加、今回のAトラックリーダー

- 大谷 イビサさん

- 株式会社角川アスキー総合研究所 TECH.ASCII.jp 編集長。「ASCII.jp」のIT・ビジネス系等の記者、編集、ディレクター歴を持ち、「インターネットASCII」や「アスキーNT」「NETWORK magazine」などの編集長を経て、2013年から現職。「ITによってエンタテインメント」をキーワードに、エンジニア採用やエンジニアのキャリア形成に力を入れた記事づくりを手がけている。JAWS-UGの初取材は2014年で、数々のエンジニアイベントの取材・イベント企画化を行っている

- 沼口 繁さん

- AWSコミュニティマネージャー日本担当、イベントや勉強会開催支援、グローバル組織として世界に発信するミッションも担う

東日本大震災とJAWS-UGの活動

JAWS-UG は 2010 年 2 月のキックオフイベントで設立されました。翌年 2011 年 3 月、東京リージョンがオープンし、記念イベントには全国からコミュニティメンバーが集まりました。東京リージョン開設の 1 週間後、東日本大震災が発災しました。

集合して仲良くなった直後に震災があったことで、声をかけやすい雰囲気が醸成されていました。当時は Twitter が流行り始めており、被災者の情報が流れてきます。URL にアクセスするとすぐにサーバーが落ちてしまう状況でした。

相場さんが「AWS で支援できるんじゃね?」と声をかけたことから支援活動が始まりました。

当時はクラウドがまだ新しく、「なんで Amazon がレンタルサーバーをやっているんだ?」という時代でした。システムはほぼオンプレで、発信したいのに何も発信できない状況でした。そこで、クラウドを使い遠隔で情報発信の手伝いはできそうだと考えたのです。

JAWS-UG 有志で結成されたメンバーは、以下のように役割分担をして支援にあたりました。

- ニーズをヒアリングして「AWS でコンテンツ発信できますよ」と提案するメンバー

- 技術を勉強中で設計構築をするメンバー

- FAX で情報を聞いて対応するメンバー

決められたことではなく、「何ができるか」を考えて動ける人間がいたことが重要でした。失敗する可能性もありましたが、一人ではできないからこそ協力し、突破力を発揮しました。

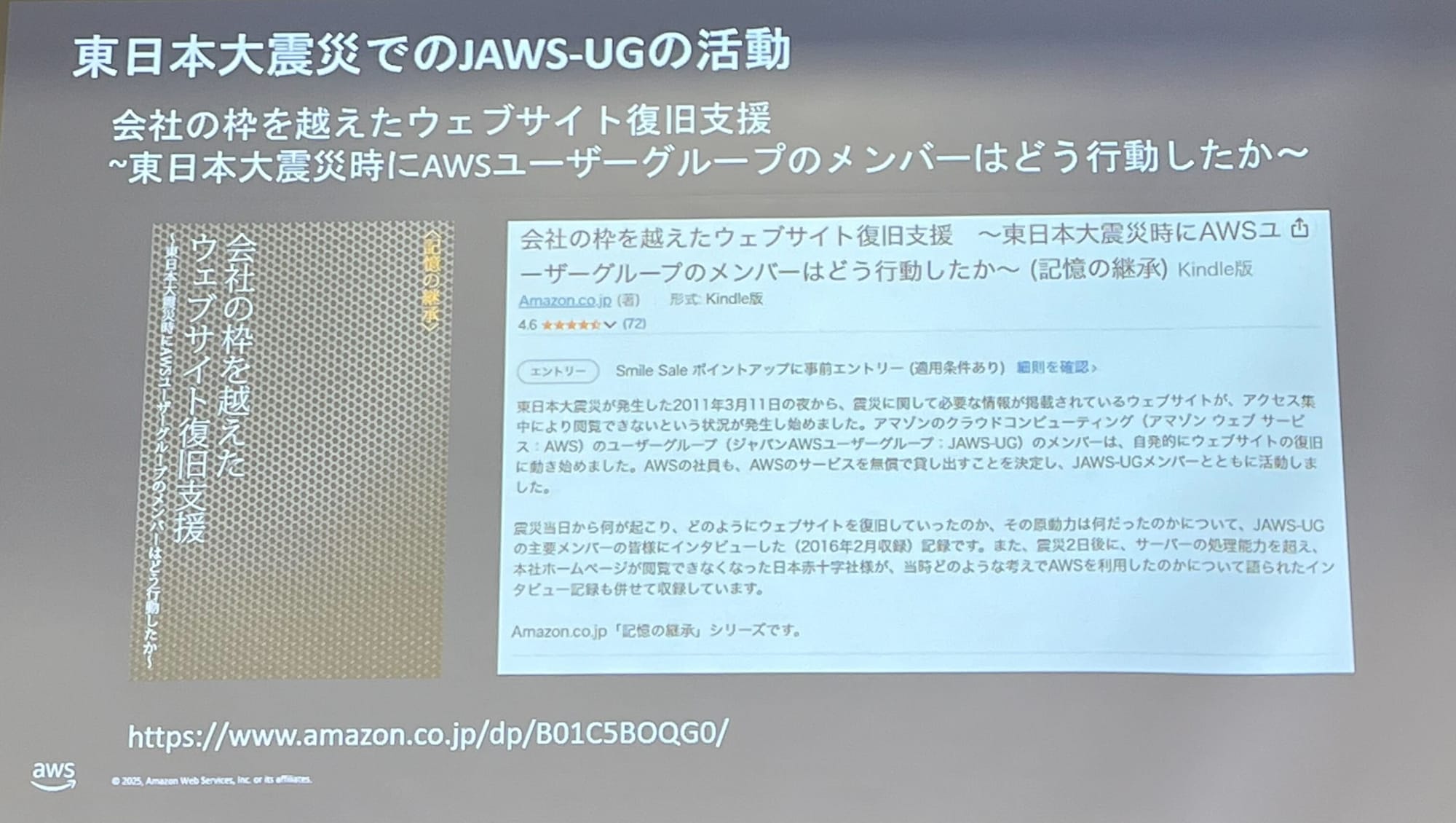

会社の枠を超えたウェブサイト復旧支援

この活動はインタビュー形式の本にまとめられています。

会社の枠を越えたウェブサイト復旧支援 ~東日本大震災時にAWSユーザーグループのメンバーはどう行動したか~ (記憶の継承)

海外から「すごい、どうやったらこんなユーザーグループを作れるんだ」と言われるほど、強固なチームビルディングの結果でした。

この活動により、「クラウドは役に立つものだ」「AWS が使える」ということが広く知られるようになりました。

当時 AWS で働いていた玉川さんが Andy Jassy に掛け合い、「この話をマーケティングで使わない」という条件で料金免除が OK となりました。

JAWS-UG の熱量の根源はここにあったと言えます。人が集まって技術を使えば役に立てるんだと気づき、そこからつながりが生まれ、今も続いています。

熊本地震でのJAWS-UGの活動

熊本の震災時、JAWS コミュニティメンバーはわずか 2 時間で Web サイトをリリース。EC2-Classic を使用し、報道によってアクセスが爆増するいわゆる「NHK 砲」にも耐えました。余震の中でコードを書き続け、通常ハンズオンでハマるような状況でハマり続けたそうです。

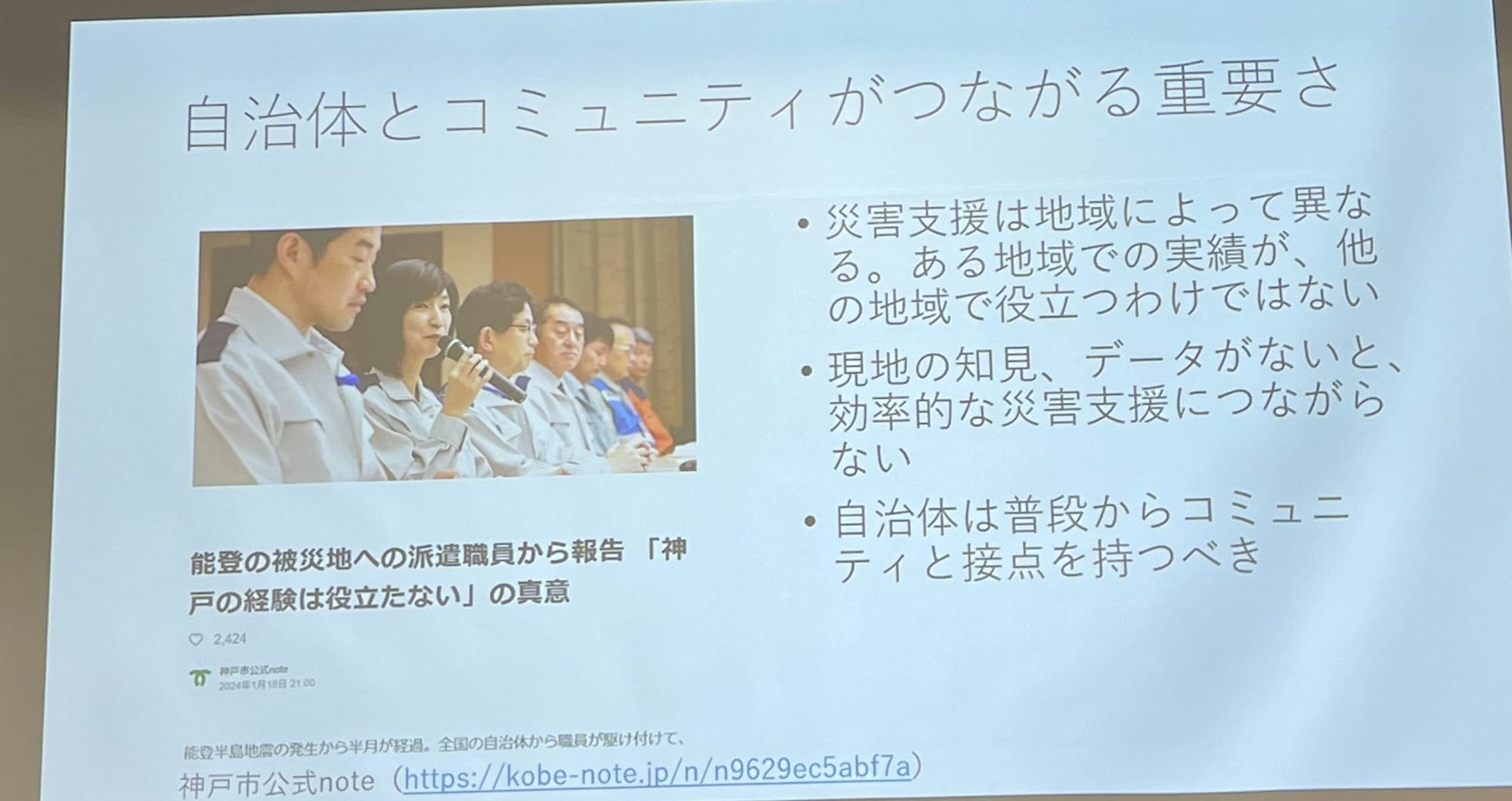

自治体とコミュニティがつながる重要性

ここまでの災害支援において重要な気づきは、普段からのつながりでした。

阪神大震災などの古い知見は昨今の災害で役に立たないことも多く、地域によって違いがありすぎます。普段から自治体と協力できていると、いざという時に連携しやすくなります。

一方、石川県の災害では、エンジニアが関わり切れなかった部分もあったとのことです。

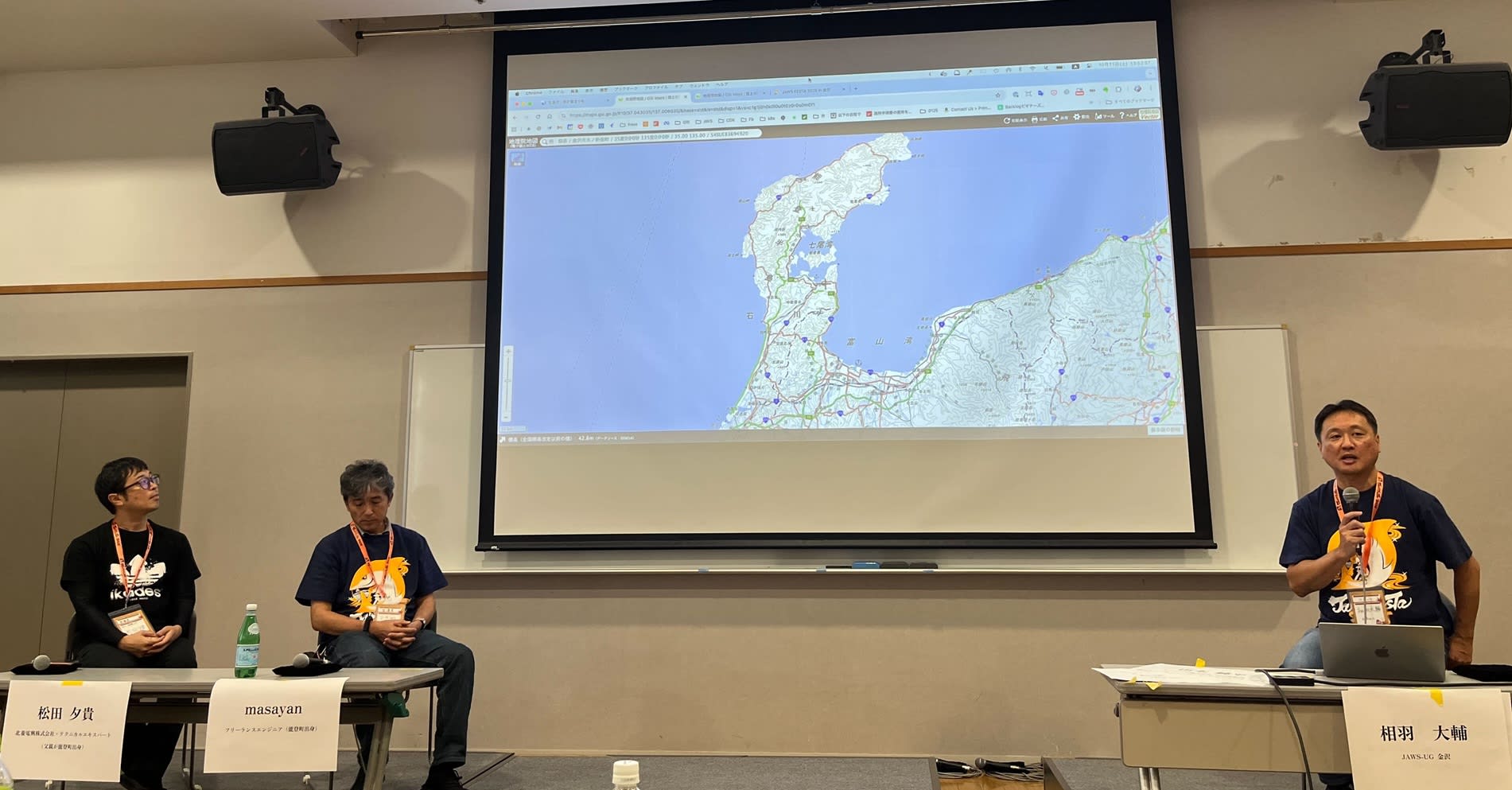

2) 地元エンジニアが体験した能登半島地震と奥能登豪雨水害

- 松田 夕貴さん

- 北菱電興株式会社・テクニカルエキスパート(父親が能登町出身)

- masayan さん

- フリーランスエンジニア(能登町柳田出身)

半島先端に行くほど震度が高くなっており、山が多く、道路が断絶されました。

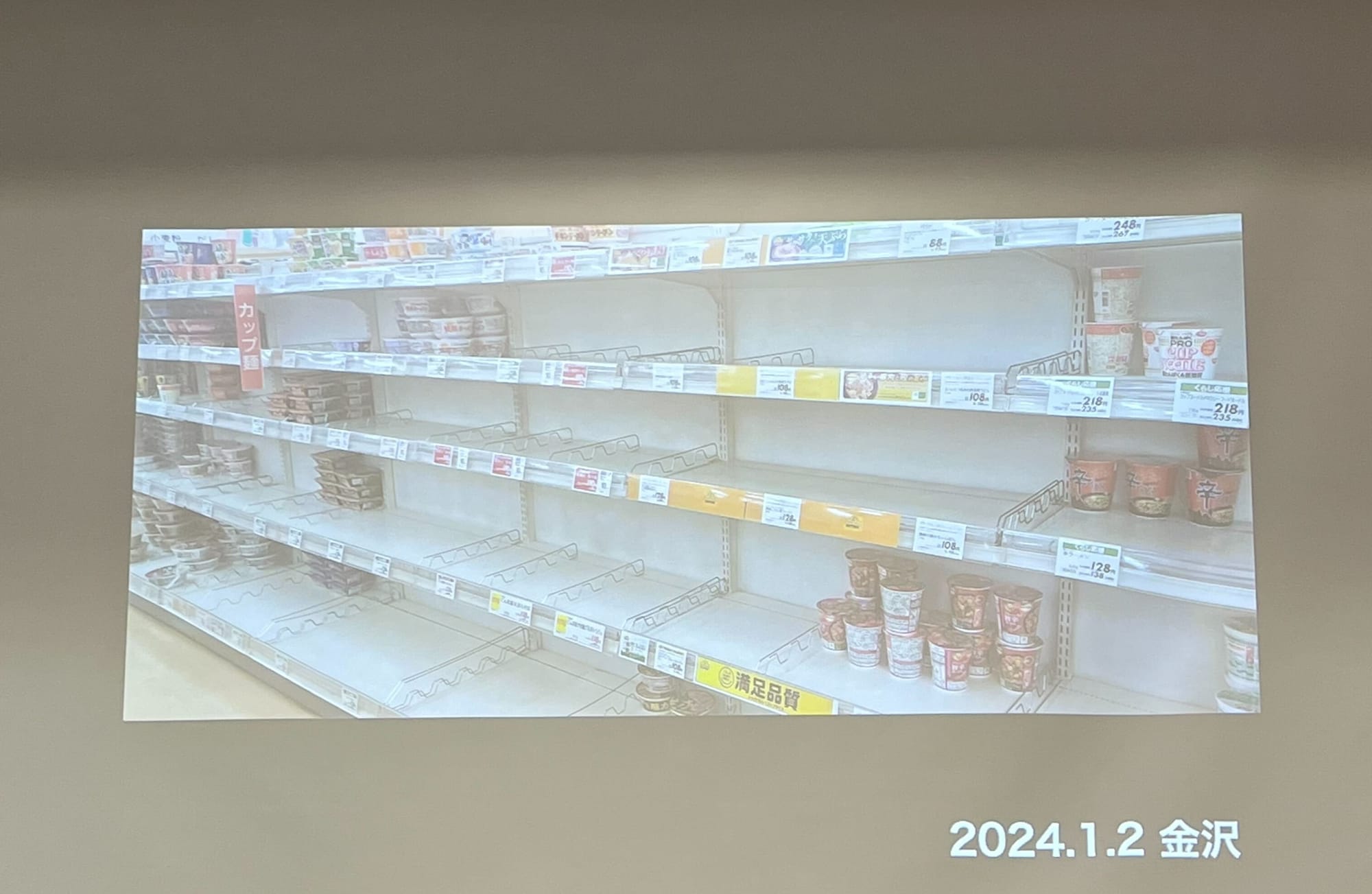

被災して連絡が取れず、状況が分からない中、孤立しているだろうと考え、水・食料を持っていこうと 1/2 の金沢街中のスーパーに行くと、棚は空っぽでした。

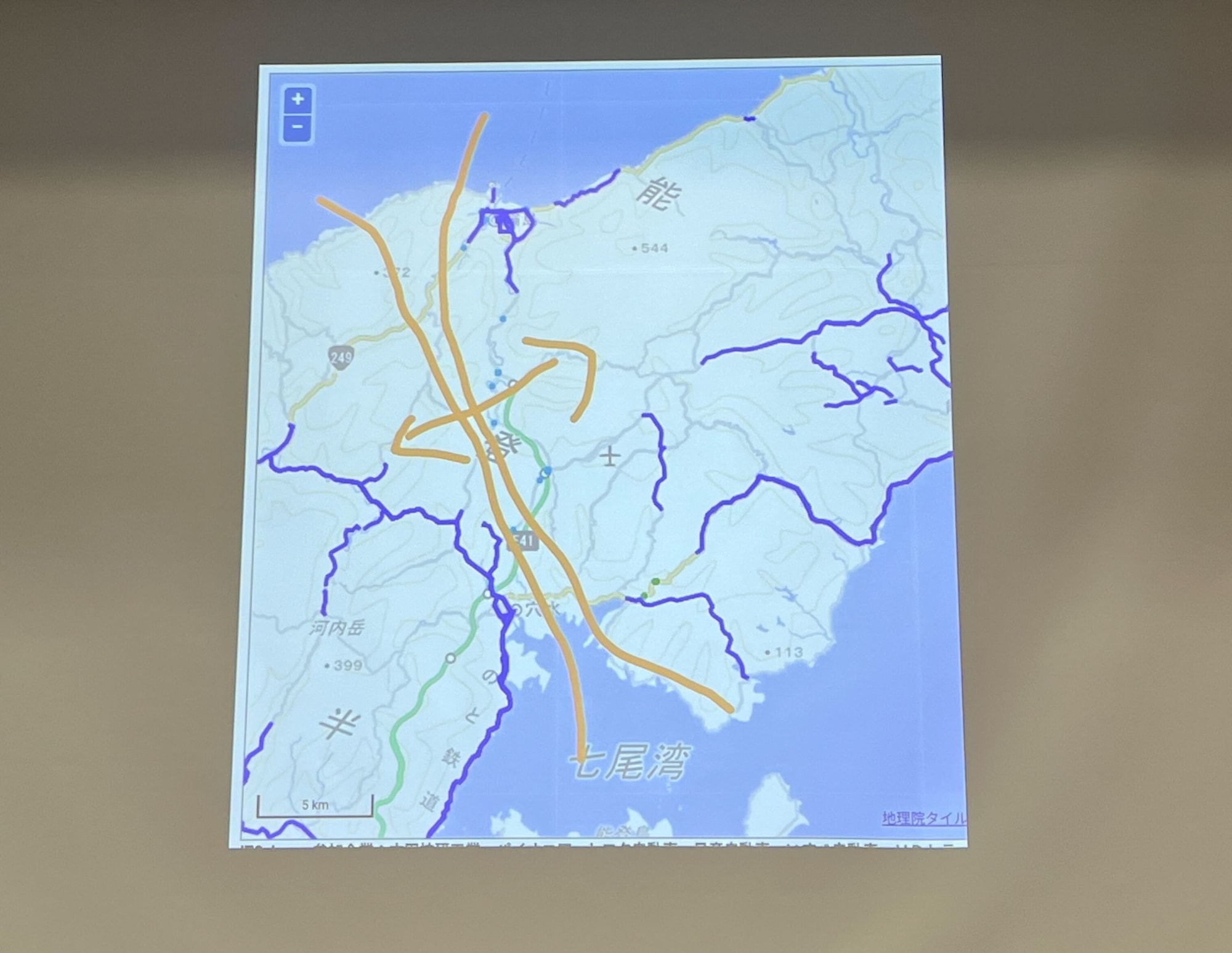

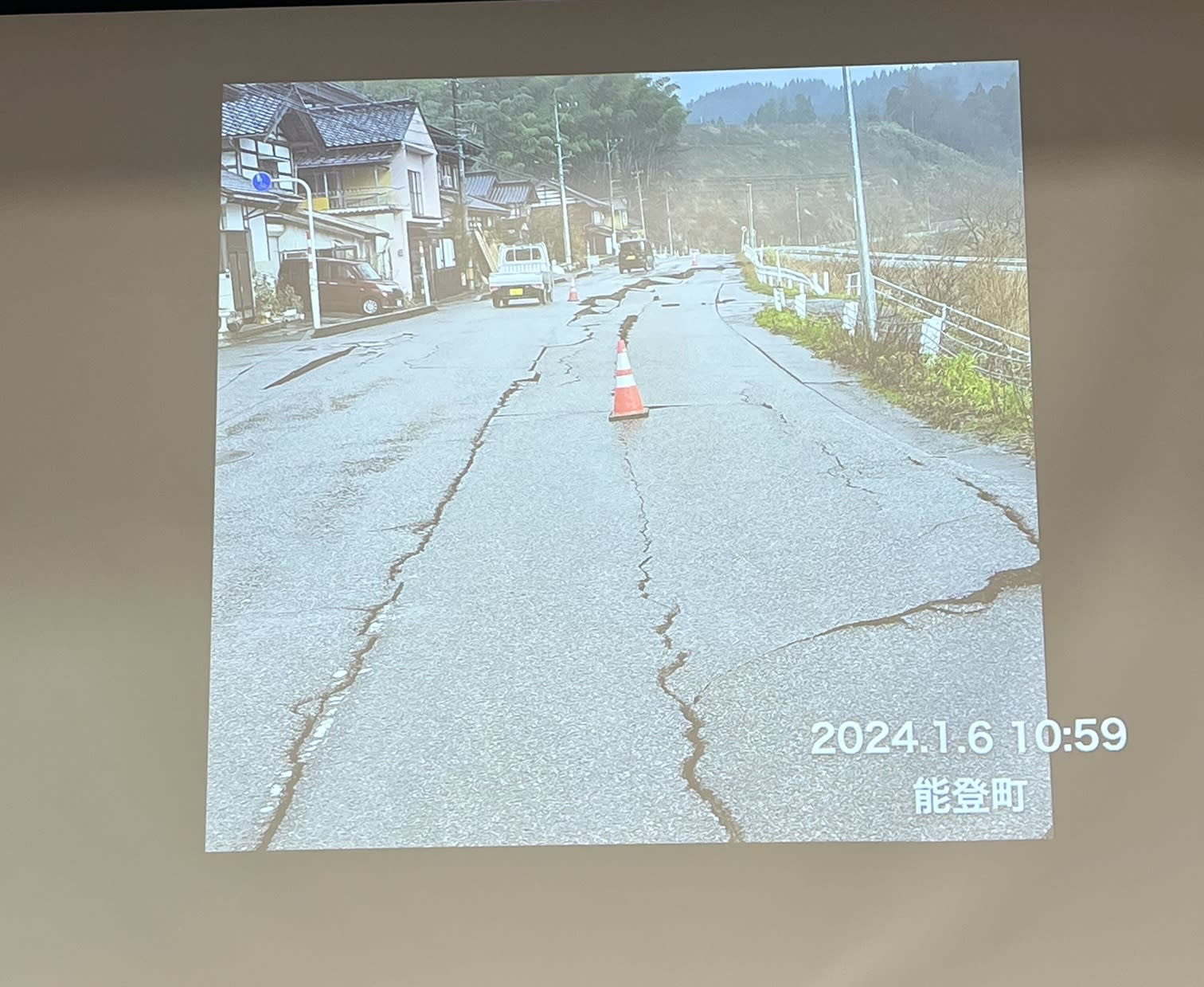

道路の状況

- 道路がビキビキで車で入れない

- 2 車線全部崩落している箇所も

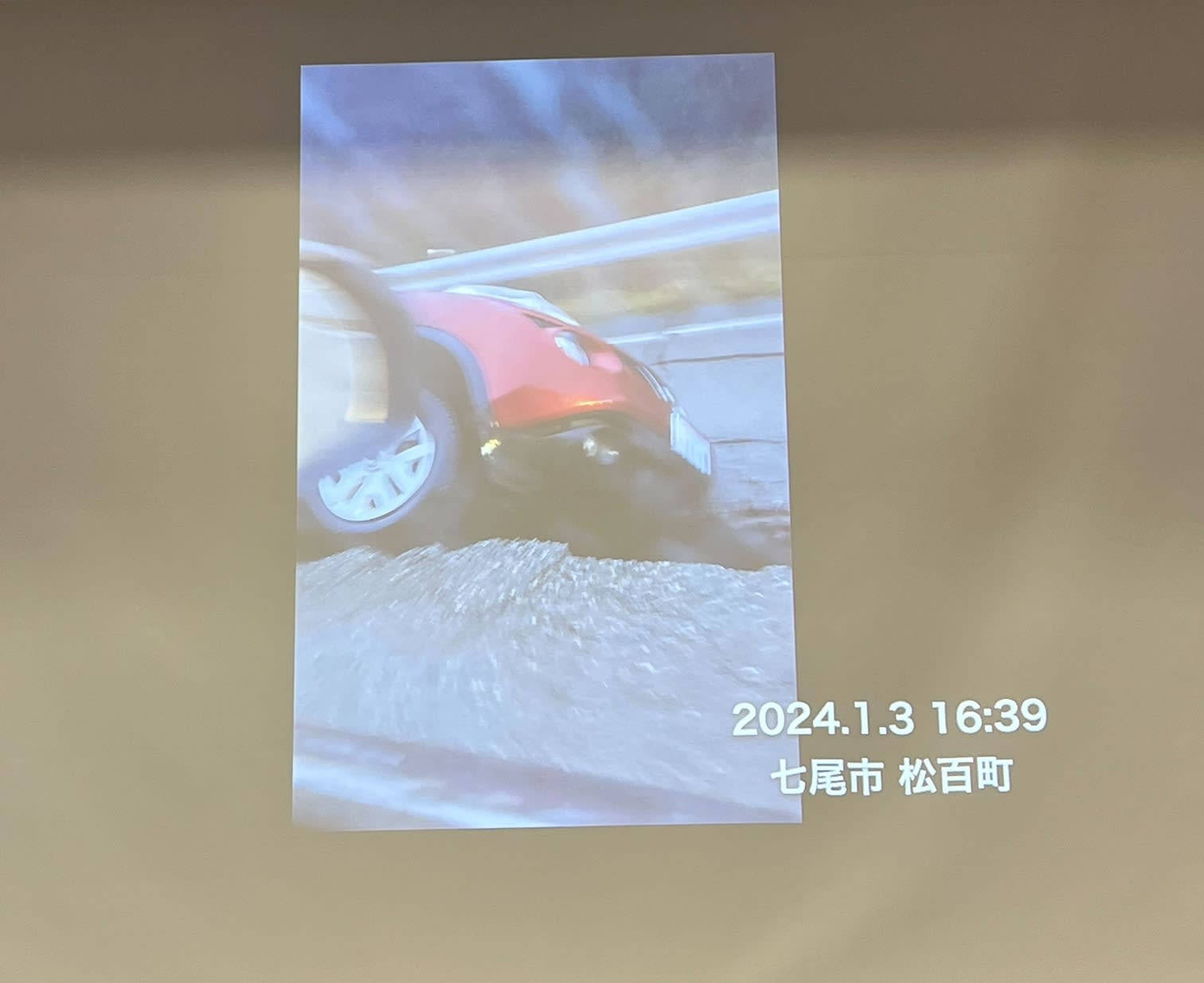

- 雨も降り、夜は見えなくて車が落ちてしまうことも

- 穴水〜輪島間で 50cm くらいの段差ができ、土で埋めて段差を緩和していたが、通常の車では登れず、ジムニーもパンク

- 物流のトラックなどは到底行けない

- 車も運べない状況で、空路、ヘリや自衛隊でないと動けない

- まだ走れる道も、ひび割れたアスファルトが尖り、すぐにパンクして動けなくなる

- 多くの車がパンクして放置されている

電車と移動時間

電車は地震で止まり、車両は放置されました。能登の先まで行くのに、通常は七尾から穴水まで通常 1 時間程度ですが、6 時間くらいかかる状況でした。緊急車両も巻き込まれ、支援物資を積んだ車両、消防車なども並んでいました。隣の家が崩壊して道が通れないということもありました。

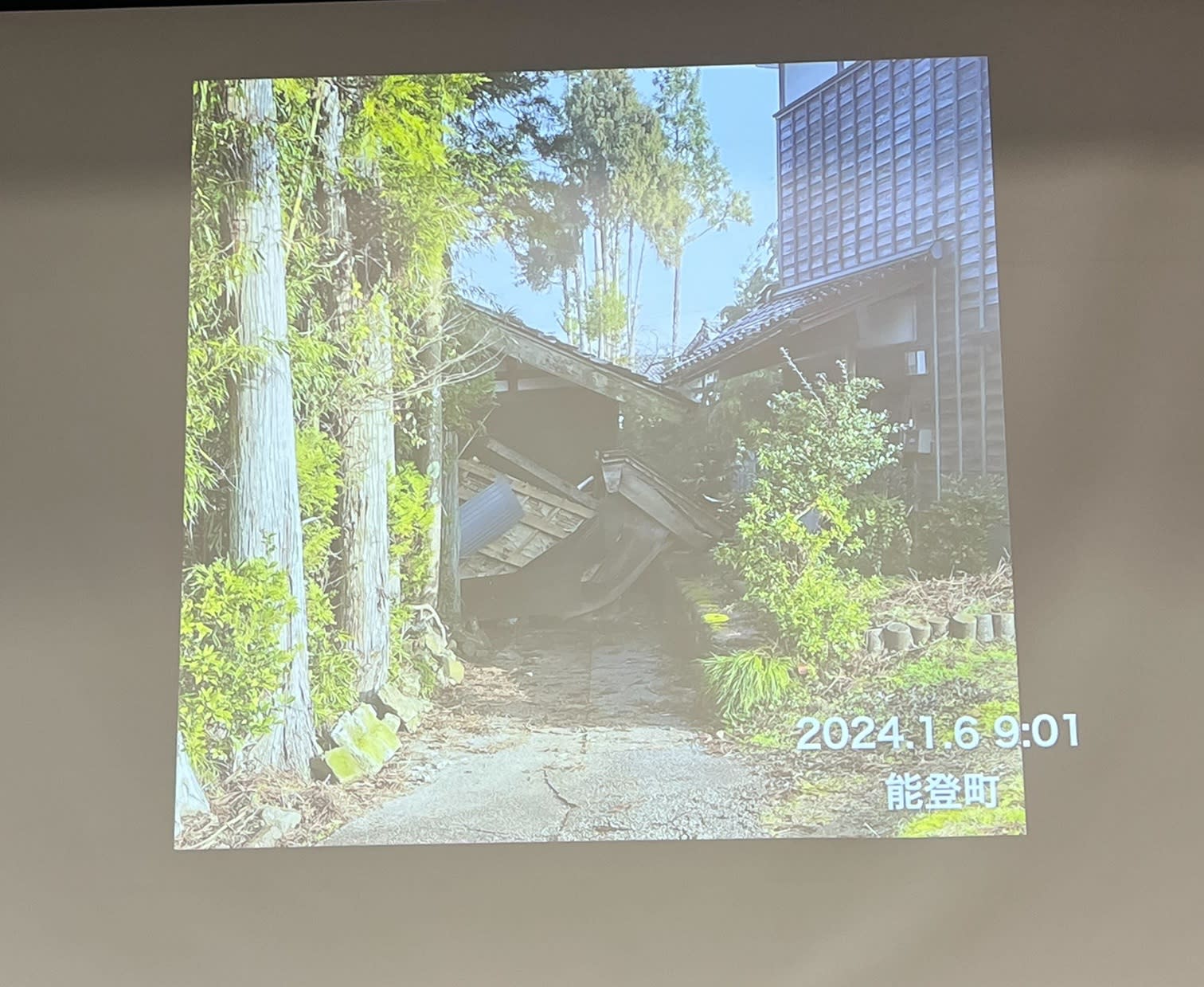

masayan さんのお宅に続く道は、家が崩れて通れなくなっています。

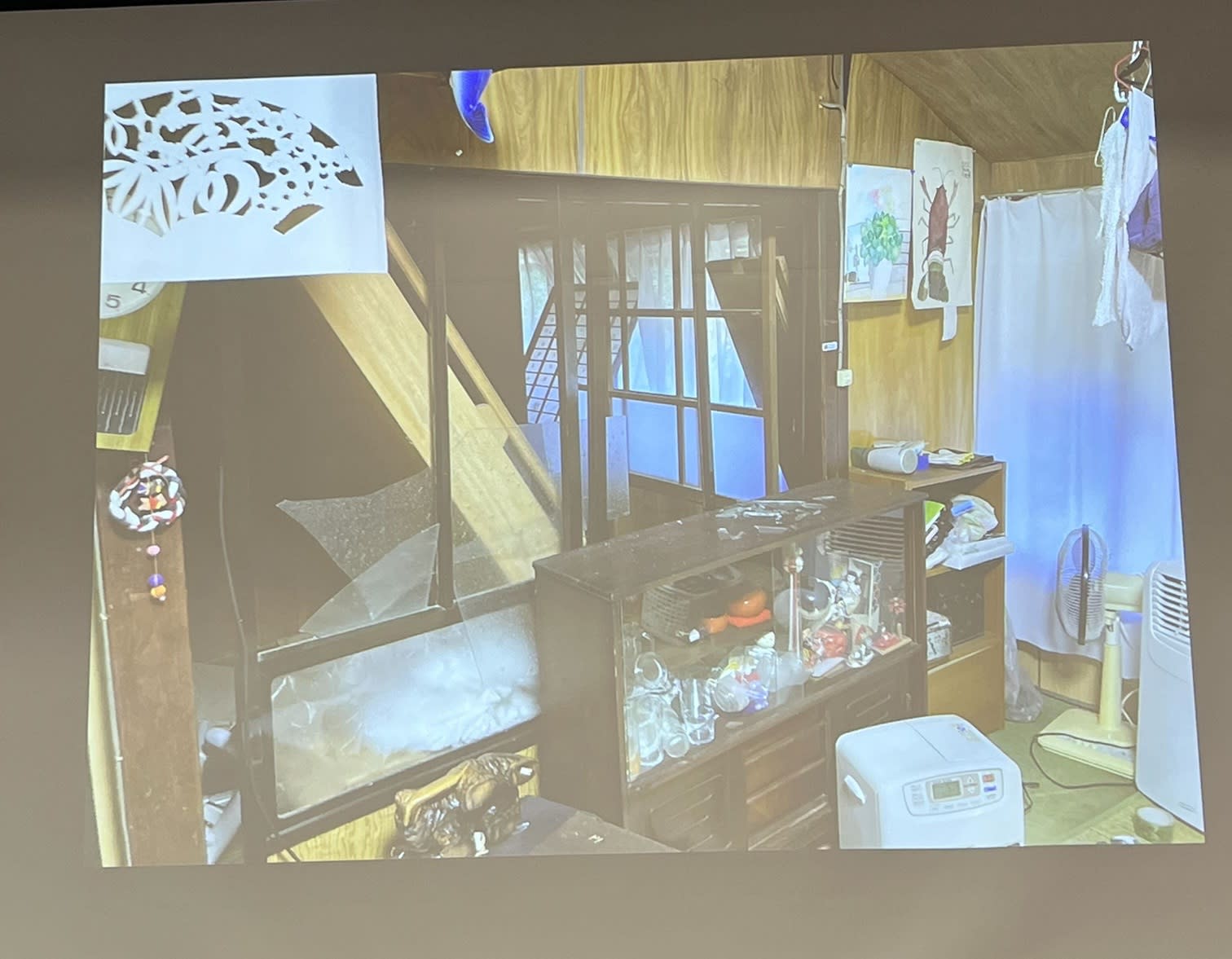

松田さんのお宅は当時誰も住んでいませんでしたが、1 ヶ月後に見たら家の中はボロボロで、結局解体したとのことです。

高齢化地域の特徴

特徴的だったのは、石川県という場所が、東京に働きに来ている人たちの実家があるような地域で高齢化率が高いことです。家が壊れたら誰がどう直すのか、地域コミュニティをどう復旧するのかなど、復旧後の話をするのが難しい状況でした。

復興の遅れ

家がまだ直っておらず、瓦屋さんも人手不足で手一杯で「予約は来年になります」ということでまだブルーシートをかけた家で過ごしている人もいます。現地はまだ復興の手前です。解体工事をする人たちが住む家もなく、金沢から何時間もかけて行かなければなりません。

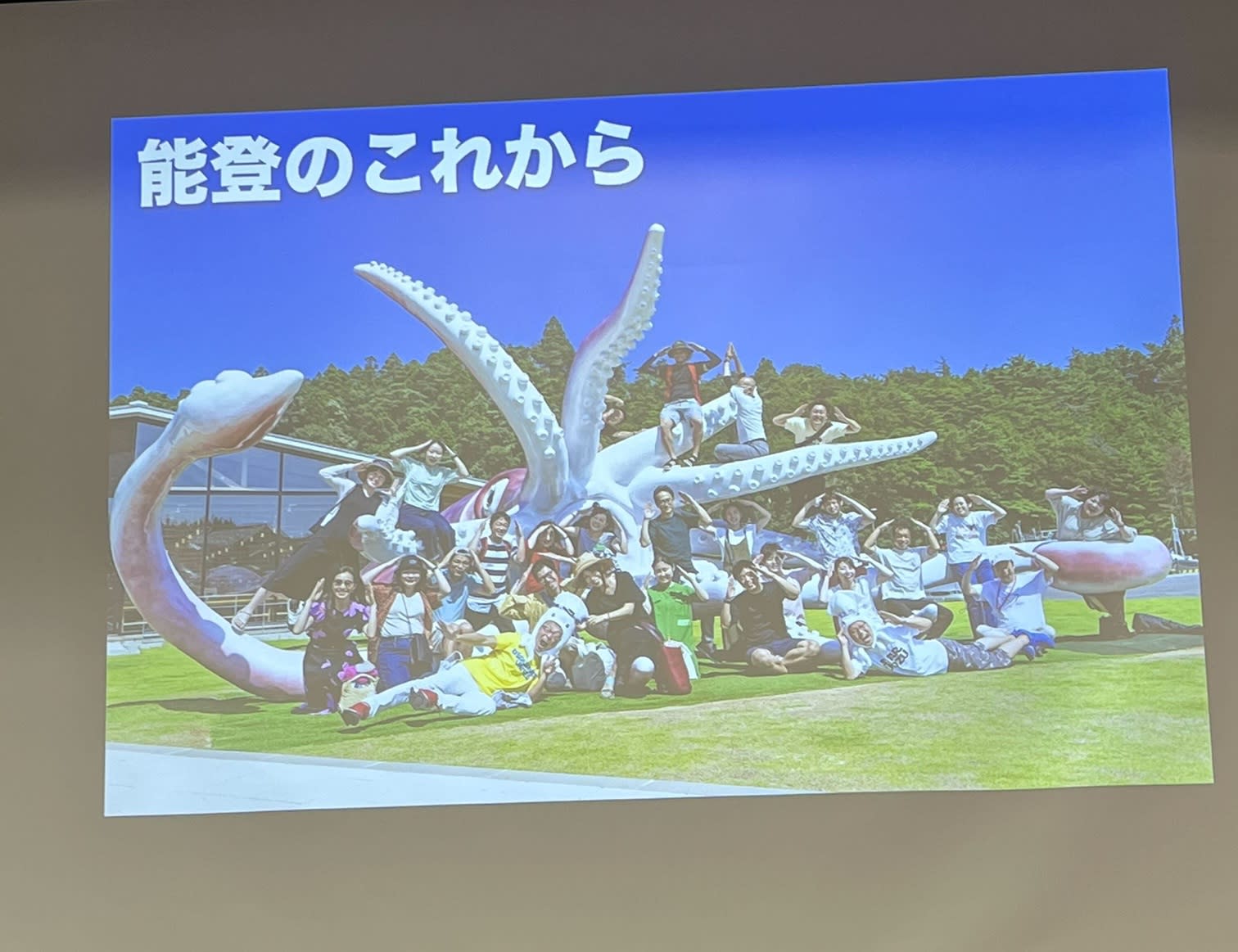

発災前の イカの駅つくモール の写真が紹介されました。能登は今後いつ戻すのか、なくしていい場所ではありません。誰がどう使う地域になるのか、復旧が遅れるほど人は流出し、コミュニティは壊れてしまいます。

コミュニティの役割

松田さんは「震災の状況が場所によって違うが、実際能登のときコミュニティが何かできたかというと何もできなかった」と振り返ります。

松田さんは地域ビジネスを考えたい場としてコミュニティを運営していました。首都圏や遠方からの人材はかなり入っており、頻度高く手を動かして支援している人たちがいます。

地域コミュニティは人のつながりであり、震災の前に関連があった上で、得意なことを持ち寄れることが重要です。技術できる人がうまく関わりながら活性化していくのが良いと語られました。

地域の立て直しと関係人口

masayan さんは「実家の周りを見ると、若いと言われる人でももう 40 過ぎとか。なかなか地域の立て直しって可能なんだろうか」と懸念を示しつつ、「関係人口が増えていけば良いと思う。まだ長期間訪れるのは難しいかもしれないが、素敵な地域なので、関わり続けたり、注目し続けたりしてほしい」と呼びかけました。

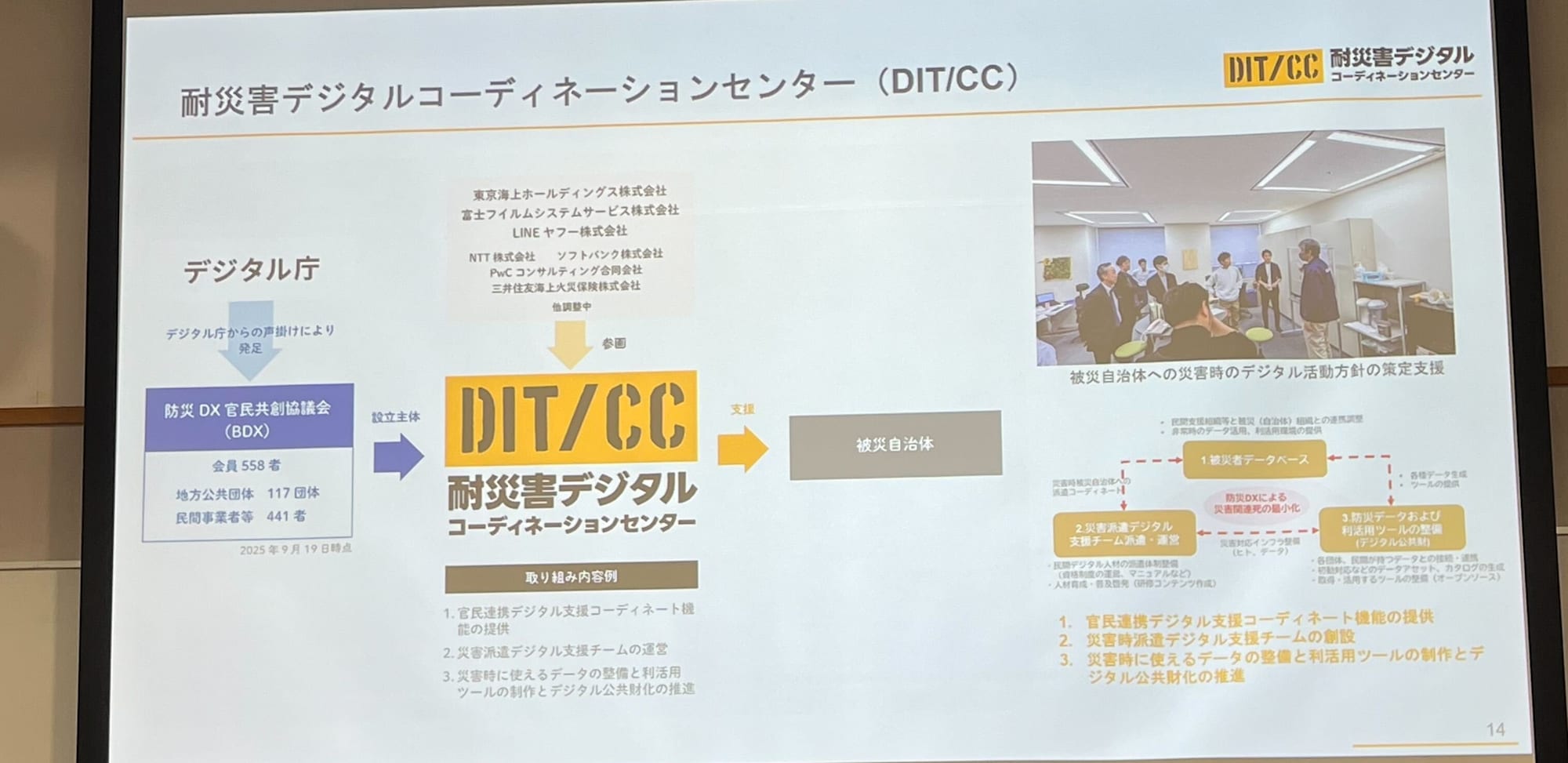

3) 能登半島災害現場エンジニアクロストーク - DIT/CC(耐災害デジタルコーディネーションセンター)

- 杉井 正克さん

- 一般社団法人 耐災害デジタルコーディネーションセンター 理事、Gov-JAWS主催

- 山本 純平さん

- ワークログ株式会社 代表取締役、一般社団法人 耐災害デジタルコーディネーションセンター 理事

お二人は「耐災害デジタルコーディネーションセンター(DIT/CC)」と書かれた黒のシャツを着ていてかっこよかったです。

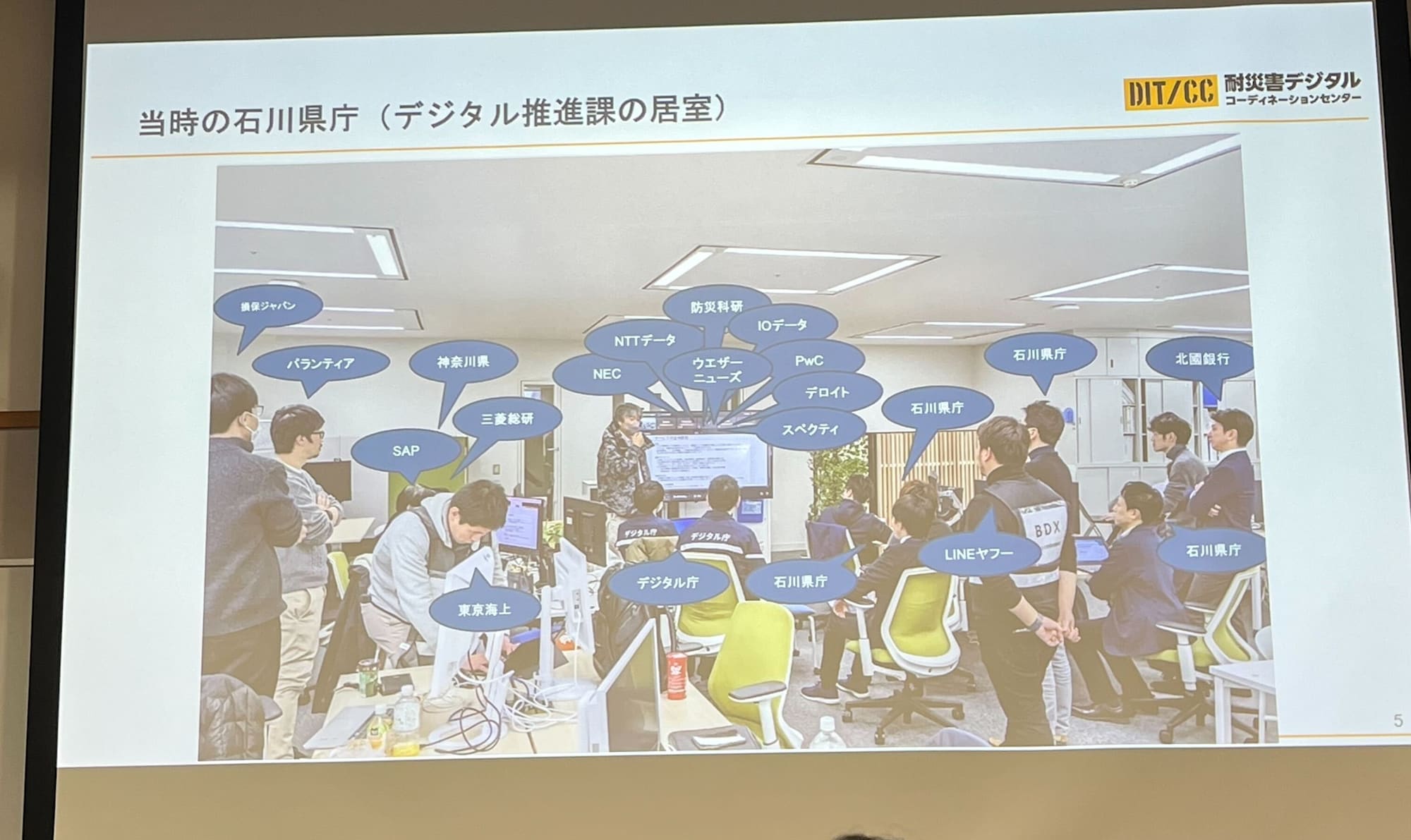

杉井さんは PM・マネージャーとして、山本さんは神奈川のコロナ対策などフロントラインでの活動を経て、能登半島地震支援に入りました。

公務員の業務エリアに民間の人が入ってこんな風に仕事をすることはほぼありません。

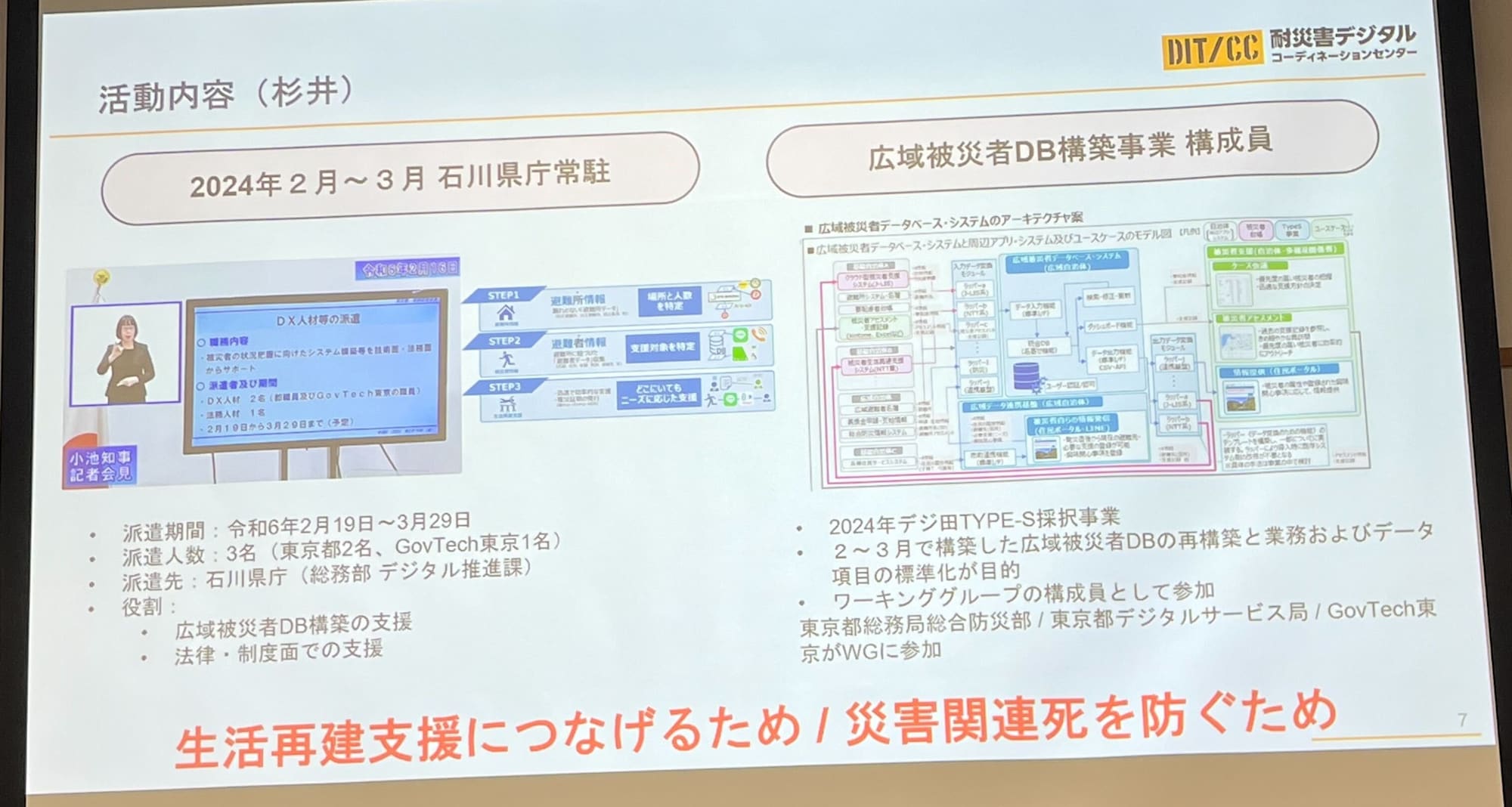

杉井さんは、石川県から東京都に対してデジタル面での支援要請が正式にあり、突貫で作ったシステムの整理やデータベースの構築を支援しました。

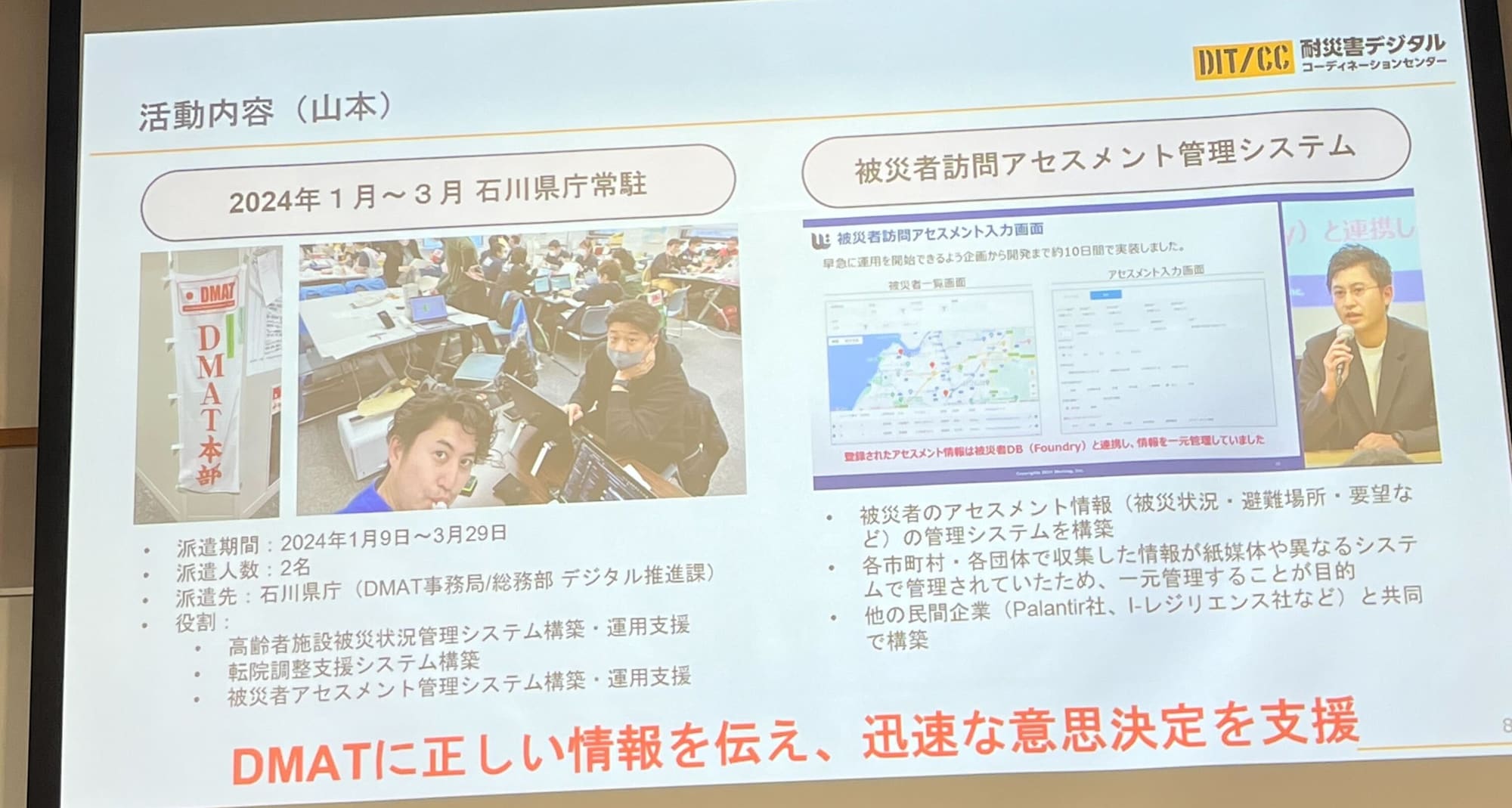

山本さんは、DMAT(医師、看護師で構成される災害医療チーム)の支援に入り、高齢者施設の被災情報の収集仕組みを手伝い、徐々に県のサポートにも入っていきました。

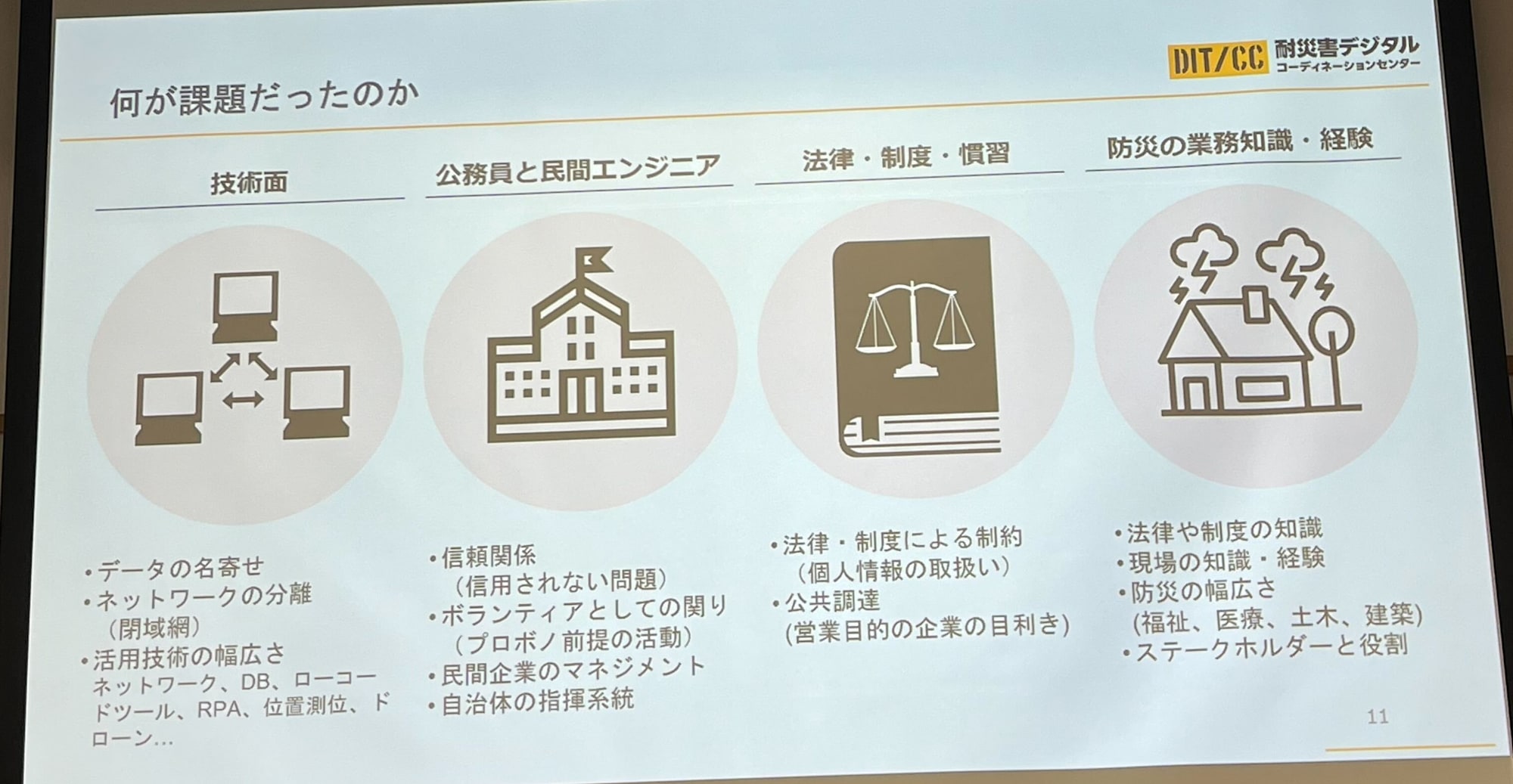

何が課題だったのか

データの名寄せなどを含む技術的な課題があったのもそうですが、特に真ん中二つの「公務員と民間エンジニア」、「法律・制度・慣習の課題」について色々お話を伺えました。

公務員と民間エンジニアの課題

- 信頼関係の問題: 誰も受け入れてくれないし、何をしてくれるのかも分からない。県と民間をつなぐ橋渡しをする人がいないと実りになりません

- 杉井さんは「東京都」という立場で入りましたが、能登の方から「何しに来たんだ、ちゃんとやれ」というお叱りもありました

- 普段から自治体と民間はコミュニティを作っておかないといけない

法律・制度・慣習の課題

- 災害対策基本法も災害救助法も分からなかった。普段から見ていないと解釈の難しさもある

- 情報が市町村単位で閲覧制限があり、「そんな制限してる場合じゃないじゃん」と思っても法の壁がある

- 技術者は言われた通り制限すればいいが、そうすると被災者が困る。被災者が期待することと法律が噛み合っていない

- 個人情報保護法だと渡してはいけないが、その人の生命が脅かされる場合は正しく扱っていいとされている。しかし、普段自治体職員は「漏らしちゃいけない」という厳しい制約のもと働いているので、そのギャップがある

- 法律解釈ができないとき、曖昧なことを公務員は絶対にできない(原則)

- 「渡していいんですか」で「多分」だとダメ。シビアに考えないといけない

- 公共調達(営業目的の企業の目利き)の難しさ

- いきなり現地で「これが使えるんじゃないか、力になりたい」営業されても目利きが難しい

- 知っている会社で使ったことがあるなら採用できるが、全然知らない会社だと難しい

- 「助けたいです、助けることないですか」といろんな会社が売り込みに来る(「水キレイにします」「空気綺麗にします」など)

- 全然知らない会社だと門前払いもできず、話を聞く必要がある

「作れるけど、作っていいんですか」「調達できるけど、やっていいんですか」という状況で、普段のコミュニケーションが重要だと感じたそうです。

制度や体制が追い付いていないのは、防災 DX 市場がいかに小さいかということの現れでもあり、市場を大きくしていかないといけないという課題も提起されました。

今後、エンジニアが貢献できるのか

今後の取り組み - D-CERT(災害派遣デジタル支援チーム)

デジタル庁が主導する「D-CERT(災害派遣デジタル支援チーム)」が今年度から発足しました。

急に押しかけていった人がたまたま回してうまくいったことを、最初からそういう人たちを募って整理・準備しておくというような仕組みです。

「災害が起きたら御社のツールを 2 日で使えるようにしてください」 といった準備を進めています。

災害関連死は毎回災害のたびに繰り返されています。DIT/CC が事務局を担い、何か災害が起こったら登壇もほったらかしてすぐ行く体制を作っています。

D-CERT はそろそろ募集が始まり、1 月には研修を始めたいとのことです。

感想

災害時にエンジニアが何をしてきたか、どのように関わってきたか、何が課題だったか、そしてこれからどうしていくのか——これらのテーマを3つのセクションに分け、パネルディスカッション形式で聴講しました。

テクニカルな課題ももちろんありました。しかし、それ以上に印象的だったのは、「自治体とコミュニティが普段から関わっていないと、いざというときに適切な連携ができず、信頼も得られない」という人間関係の問題です。また、「実際に必要な支援と法律の間に齟齬がある」という現実を、泥臭く一つひとつ詰めていく、それが災害対応の実態であることを、身に染みて理解しました。

登壇者の皆さんは、想像を絶する困難に直面されたと思います。しかし、話を聞く側からすると、その緊急事態の中で粘り強く課題に取り組み、状況を改善へと導いていく姿は、本当にヒーローのようでした。心からかっこいいと思いました。

そして、何か私も力になれることはないだろうかと、強く思いました。

おわりに

本記事への質問やご要望については画面下部のお問い合わせ「DevelopersIO について」からご連絡ください。記事に関してお問い合わせいただけます。