![[レポート]【A-3】 能登半島地震におけてデジタルができたこと・できなかったこと #jawsfesta2025 #jawsug #jawsfesta #jawsfesta2025_a](https://devio2024-media.developers.io/image/upload/f_auto,q_auto,w_3840/v1760287836/user-gen-eyecatch/w2qpsollcdfiwprfuu5a.png)

[レポート]【A-3】 能登半島地震におけてデジタルができたこと・できなかったこと #jawsfesta2025 #jawsug #jawsfesta #jawsfesta2025_a

コーヒーが好きな emi です。最近はカフェインを控えています。

2025/10/12(土) に開催された JAWS FESTA 2025 in 金沢に参加しました。

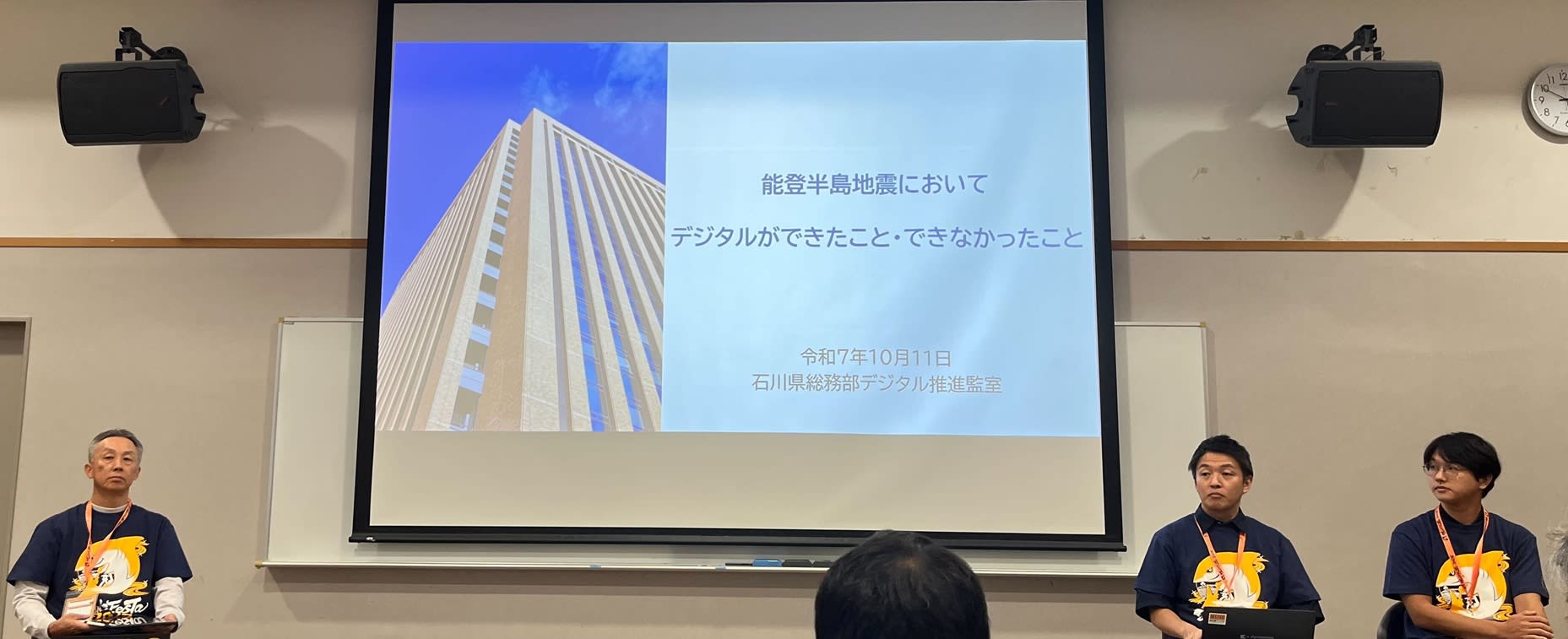

セッション「能登半島地震におけてデジタルができたこと・できなかったこと」を拝聴しましたので、レポートします。

JAWS FESTA 2025 in 金沢 - 【A-3】能登半島地震におけてデジタルができたこと・できなかったこと

セッション情報

- セッション: 【A-3】能登半島地震におけてデジタルができたこと・できなかったこと

- トラック: 武蔵 6F (交流室1) Track A

- 時間: 14:50 ~ 15:20

- 登壇者: 番匠啓介 氏、谷場優 氏、杉浦慎将 氏

- Lv: 000

- カテゴリ: GOV/Civic Tech トラック

能登半島地震では、従来の仕組みでは把握できない避難者情報をどう集め、どう支援につなげるかが大きな課題でした。本セッションでは、石川県庁デジタル推進監室が取り組んだ広域被災者データベース構築のプロセスを中心に、STEP1~STEP3の実践内容を紹介します。被災自治体をはじめ多くの機関からの情報収集とデータ連携での課題など、現場で直面した「デジタルでできたこと・できなかったこと」をお伝えし、今後の防災DXに必要な視点を考えます。

セッションレポート

01 令和6年能登半島地震による被害の状況と被災者支援の3ステップ

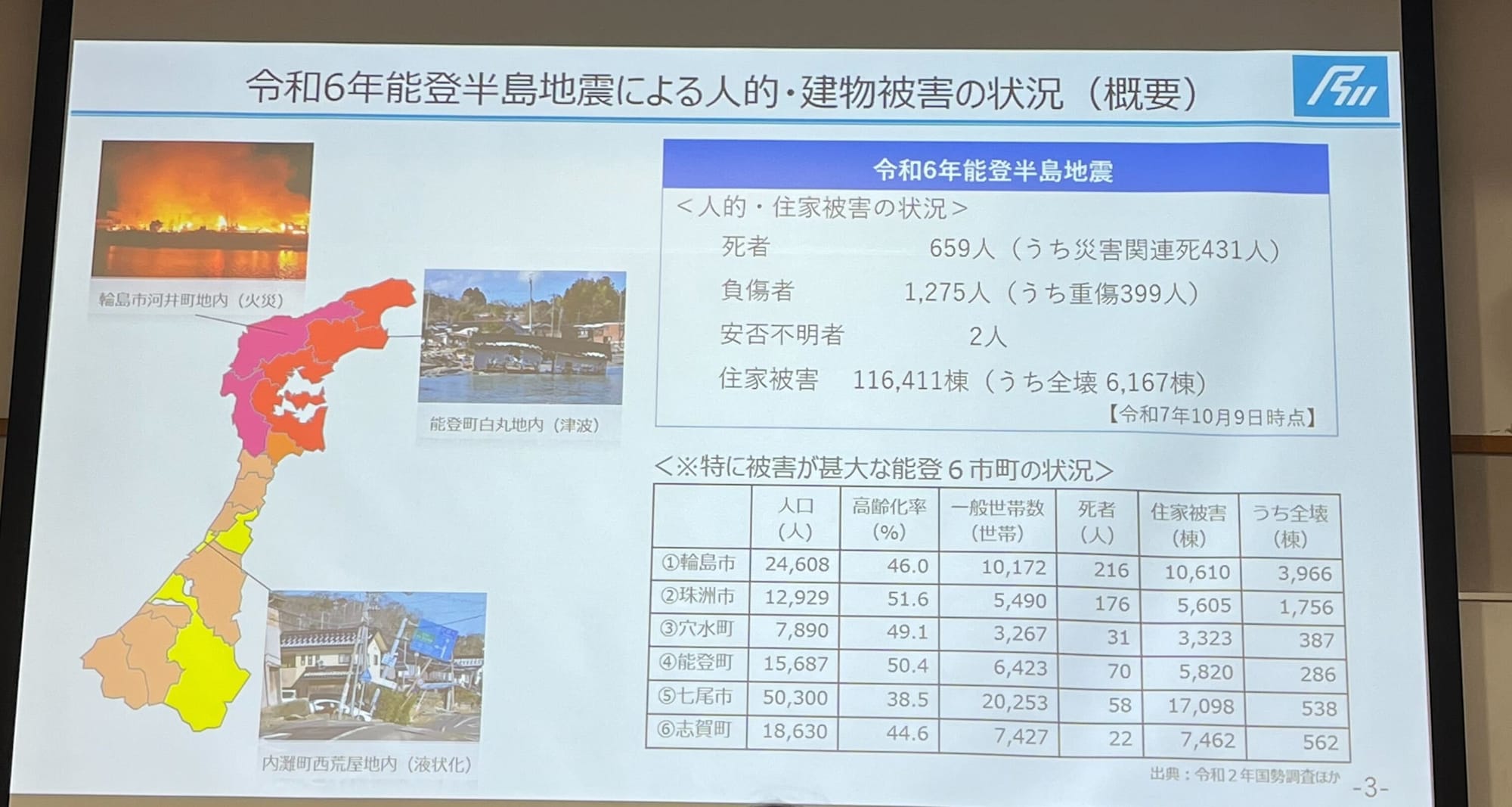

被害の状況

2024/1/1 に発生した能登半島地震は、石川県に甚大な被害をもたらしました。

- 被災者数

- 行政・市町が把握しただけで3万4千人(実際にはさらに多数)

- インフラ被害

- 道路、上下水道、電気などが寸断、物流・生活道路も遮断

- 通信可能エリアが 20〜30% まで減少

- 避難状況

- 集落の孤立化により、行政が避難状況を把握できない事態に

ホテルや旅館を臨時避難所として活用しながら避難者数は徐々に減少していきましたが、全避難所が解除されたのは3月になってからでした。

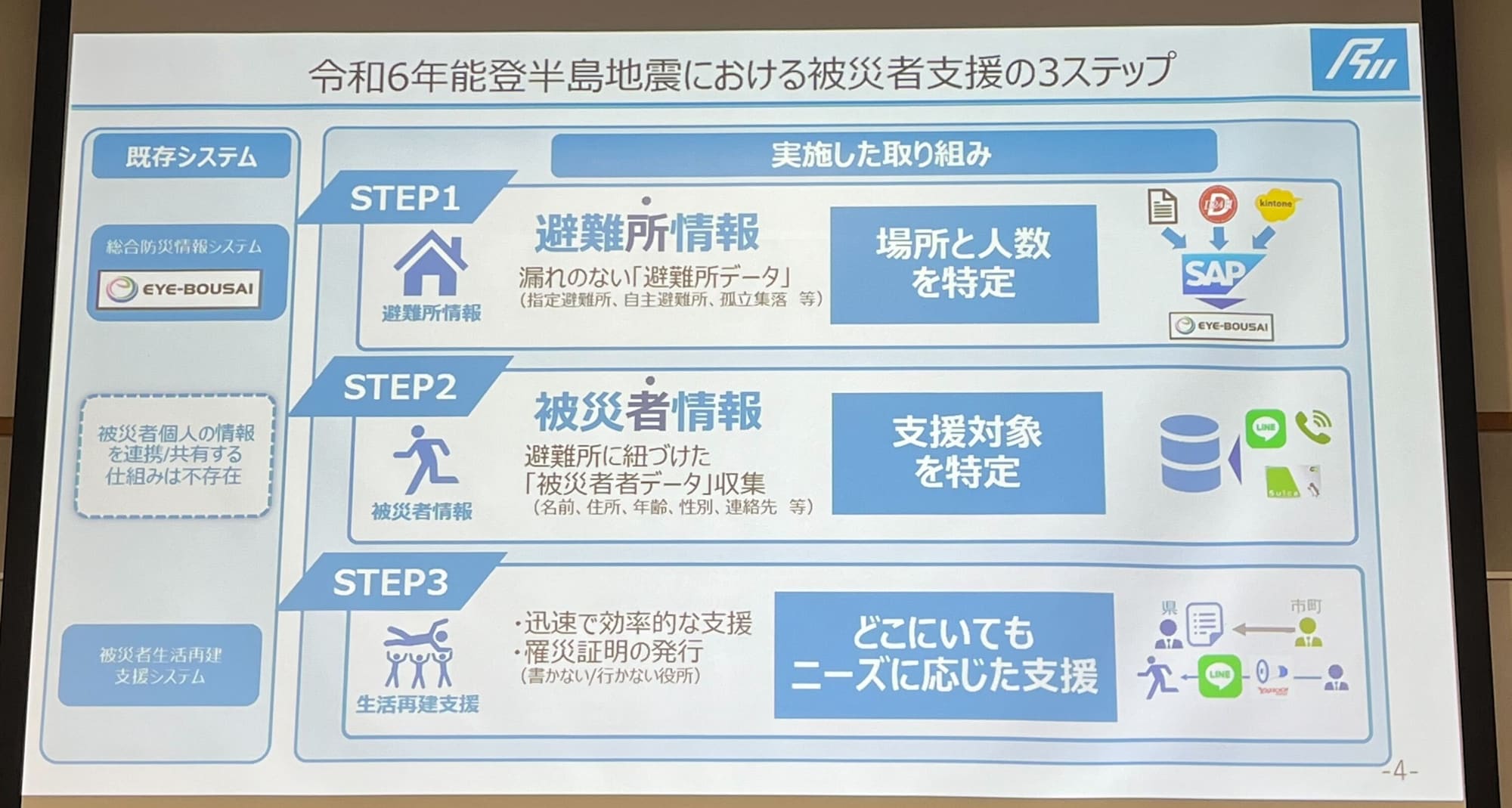

STEP1: 避難所情報の把握

最初の課題は、避難所情報の正確な把握でした。

- 直面した問題

- 自主避難所の存在を把握できない

- 市町や自衛隊が把握している避難所情報に食い違いがある

- 何人、どんな属性の方がいるのか不明

- 解決策

- デジタル庁に協力を要請し、避難所情報の一元的な把握を実現

STEP2: 避難者情報の管理

避難所情報を把握した後は、避難者個人の情報管理が課題となりました。

- 課題

- 紙管理やデータであっても形式がバラバラ

- 移動する避難者の情報を避難所間で連携する仕組みがない

- 既存のシステムが存在しない

- 解決策

- 新たに被災者データベースを構築することを決定

STEP3: 支援への活用

被災者情報を把握して支援手続きを迅速化し、生活再建支援につなげており、現在も継続中です。

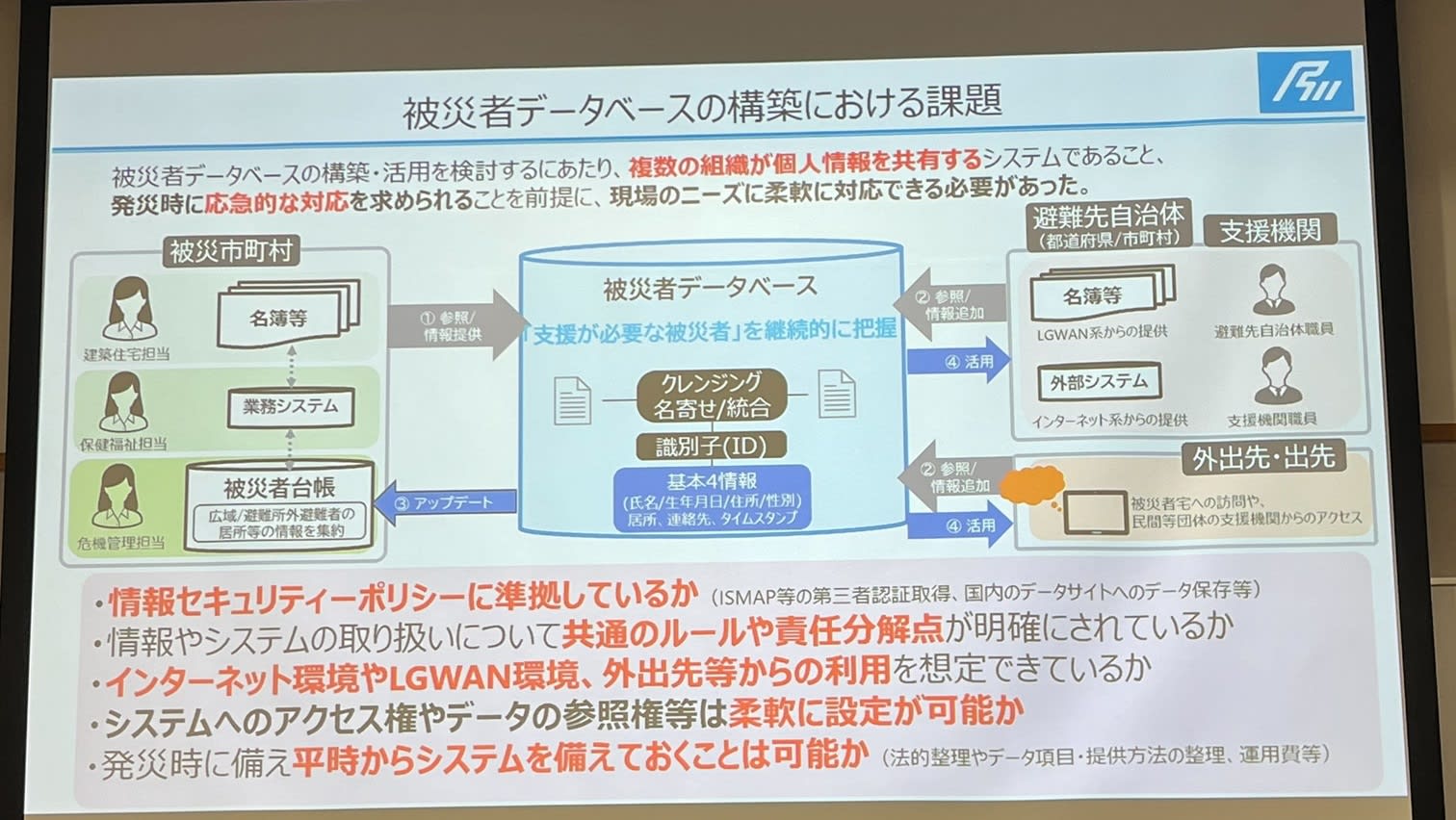

02 被災者データベースの構築・活用と課題

被災者DBの目的と構築プロセス

- 目的

- 移動する被災者情報を把握

- 支援機関への情報引継ぎをスムーズにする

- 迅速な支援につなげる

- データ収集・統合フロー

- 市町から住民情報を受け取りデータを作成

- 支援機関から連絡先などを聞いて順次統合

- 被災市町にフィードバック

技術要件とクリアすべき課題

- セキュリティポリシーに準拠しているか

- 災害対策基本法、個人情報保護法への準拠

- ISMAP 取得、国内設置、自治体の厳しいポリシーに準拠

- 共通のルールや責任分界点が明確か

- 責任分界点、利用規約の整理

- 個人情報取り扱いの透明性の実現

- インターネット環境や LGWAN 環境、外出先からの利用を想定できているか

- API 連携やファイル連携

- インターネットや LGWAN(総合行政ネットワーク)からのアクセス

- 安否確認や外出先からのアクセスを想定した構築

- グローバル IP 制限、なりすまし防止、MFA 対応などを厳格に実施

- システムへのアクセス権やデータの参照権用は柔軟に設定が可能か

- 平時では起こりえない対応が発生するため柔軟な対応が必要

- 平時からシステムを備えておくことは可能か

- 住民情報を export できるよう急遽開発したり手続きの準備をするのが大変だった

- 平時から準備しておくことで緊急時に備える

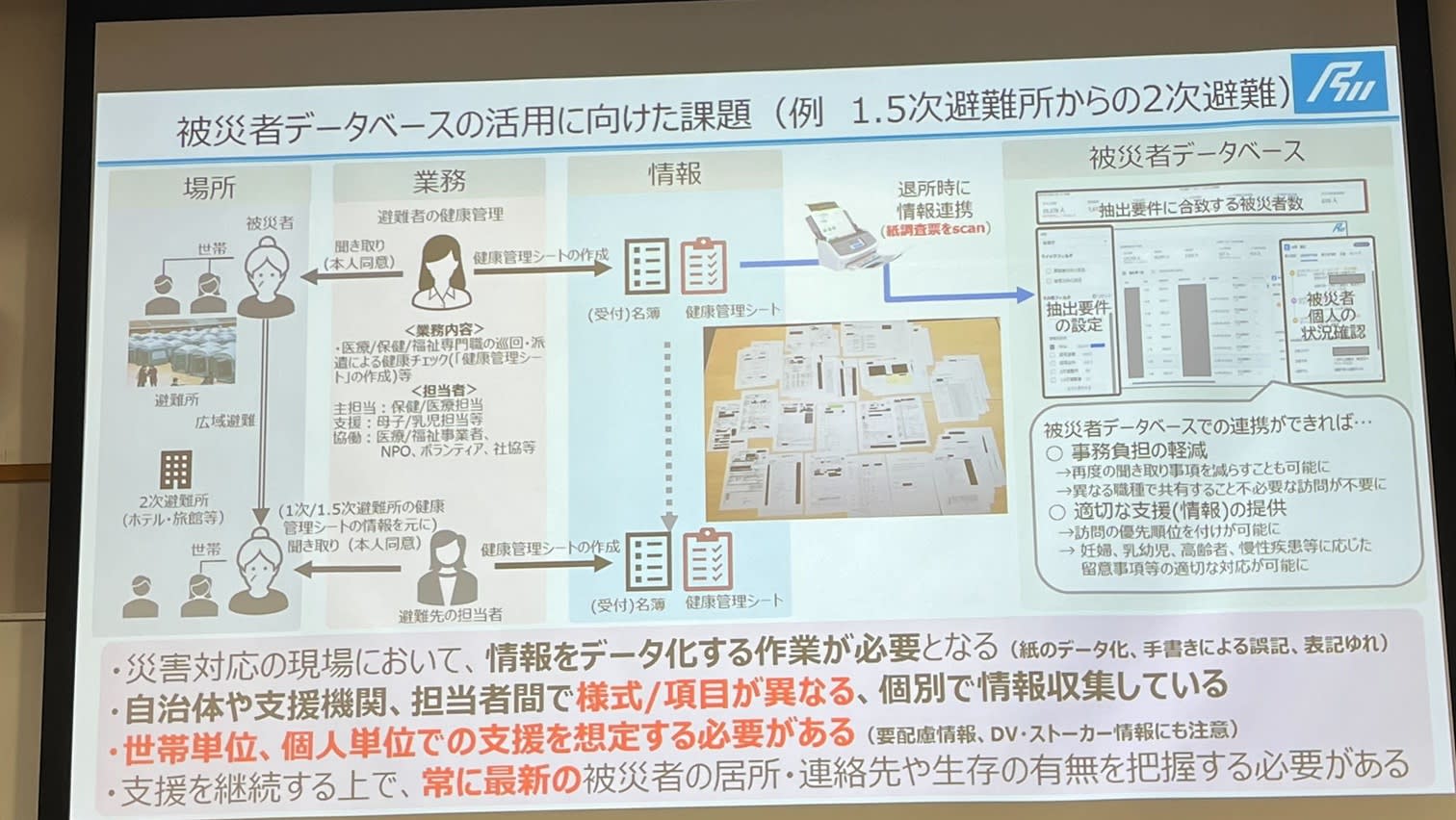

被災者 DB の活用における課題

- 生の情報を流すだけでは現場でうまく使えない、調査に時間がかかる

- 現場でスムーズに必要なものを渡すことが重要

被災者 DB の構築には、以下のような複雑な課題がありました。

- データセット作成

- 事業者名簿など大量に出てくるデータから支援のためのデータセットを作る

- 共通のキーがないため、名前や住居で特定する必要がある

- 1.5 次避難所での大量の管理情報を OCR でデータ化

- 申請書類などをデジタル化

- データを一元的に管理する

- フォーマット統一

- 自治体や支援機関、担当者間で異なるフォーマットで情報収集しているケースへの対応

- 健康管理情報: 異なる健康管理テーブルを管理する必要

- 世帯と個人

- 世帯単位で把握する情報と個人で把握する情報を区別

- 動的な変更

- 災害が長期化すると世帯が分離したり、連絡先が変更になる

- 登録情報が古いと支援が滞る、常に最新情報を把握する必要があった

ここでは課題をダイジェストいただきましたが、他にも実に様々な課題があったそうです。企画や設計段階からエンジニアが入ってこういったことを一緒に考えられると良い、とのことでした。

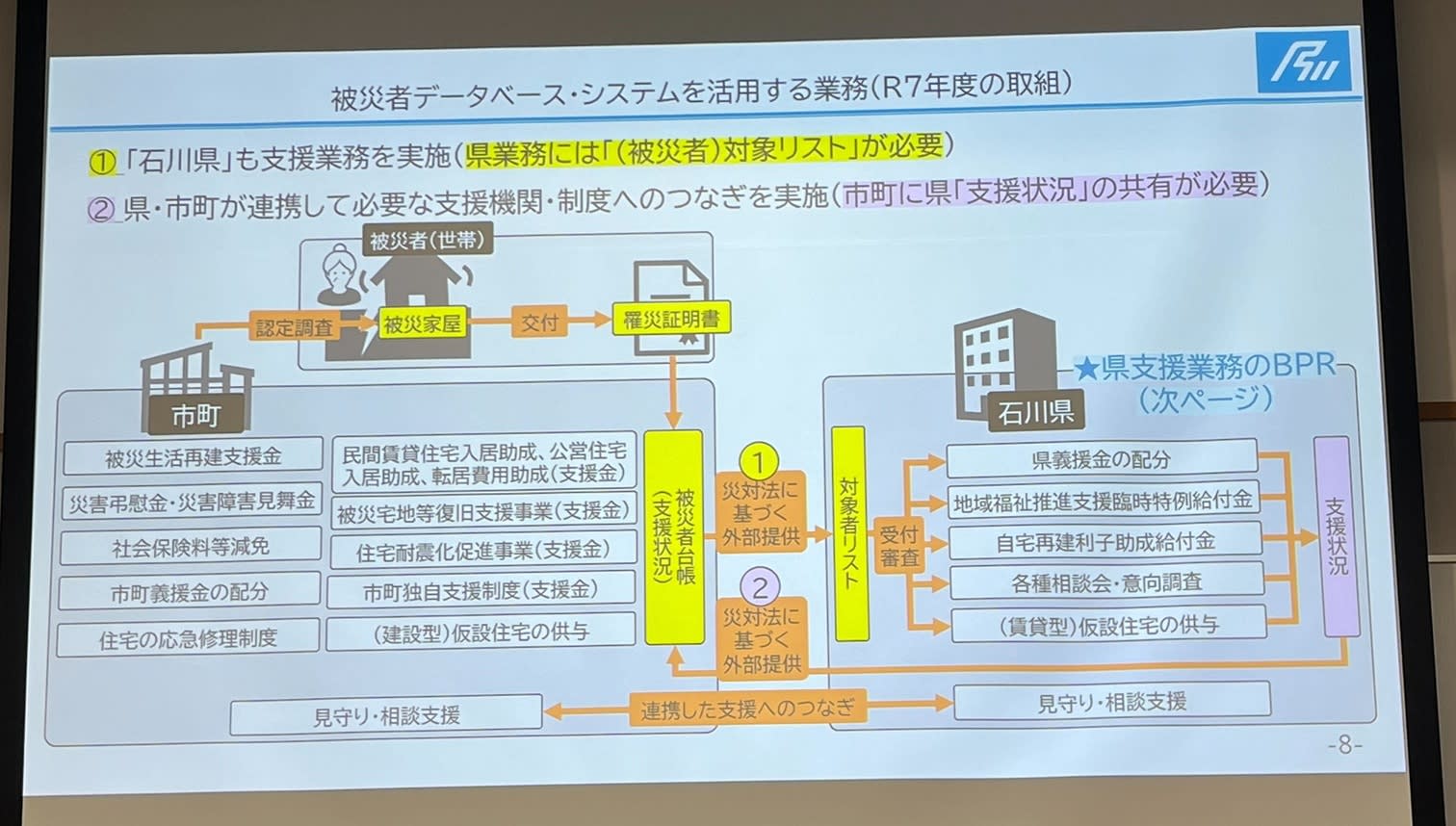

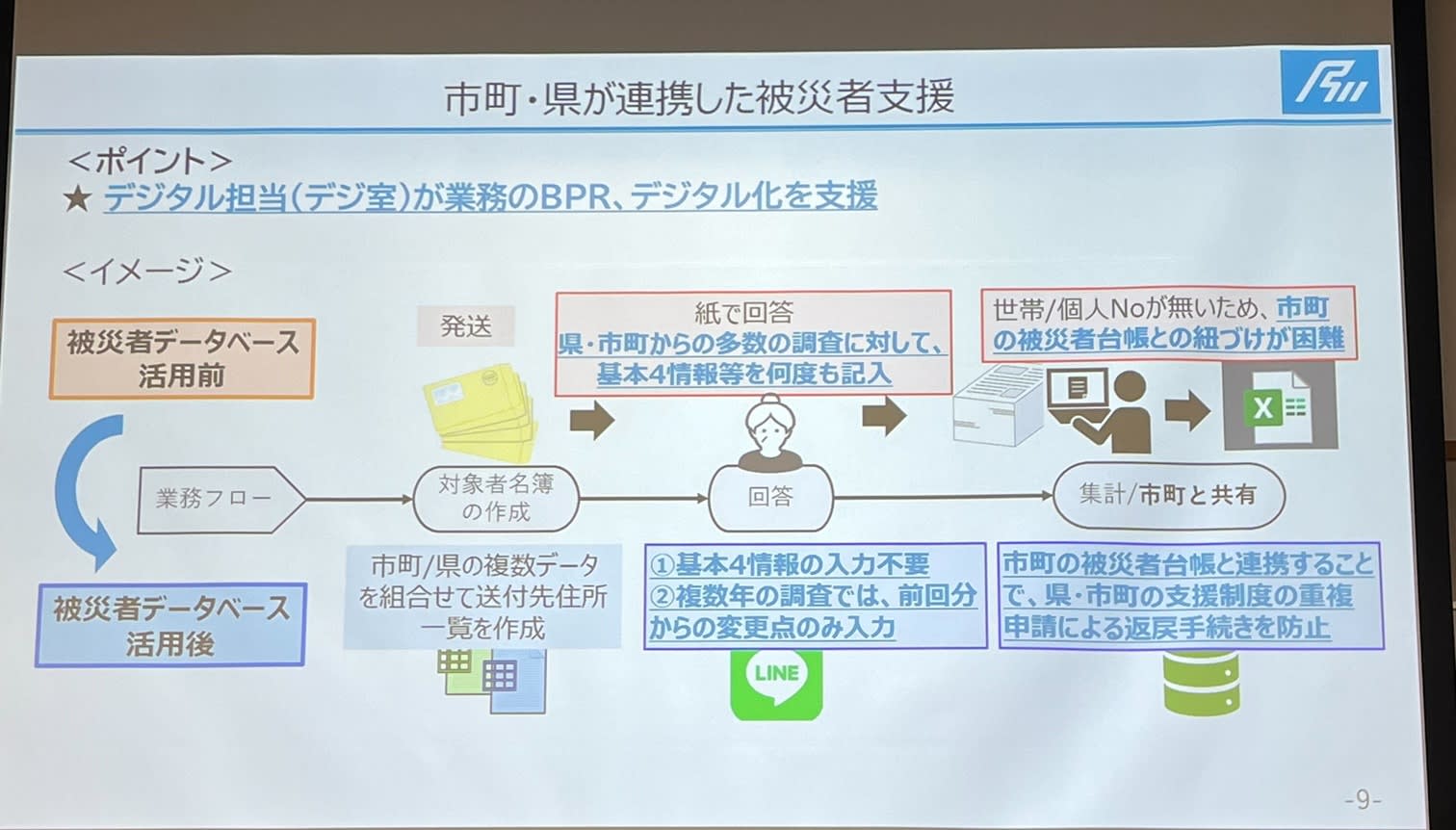

03 市町・県が連携した被災者支援(令和7年度の取り組み)

- 直面した現実

- 対応や仕事の仕方は教えてもらえない

- 東日本大震災や熊本地震の経験があったが、何も引き継がれていなかった

- 「なんかあるやろ」と思っていたが、実際には何もなかった

- デジタルでできることがあると思ったが、何もできない状態からのスタート

- 既存のやり方のブレーキが強い

それでも番匠さんは、西垣さんの「国を動かす」熱量が凄かったと仰いました。

- できたこと

- デジタルで何をするかは「走りながら考える」

- 現場でやっていることを見て必要なことを企画

- 現場のニーズに合わせてこんなスピードで作ることができてしまった

- 使う人のエネルギーもすごかった

- 必要だったのは「勇気」

- 踏み出す時に勇気が必要

- 火中の栗を拾う覚悟

- やらないといけないことはそんなに難しくなく、やっていることはシンプル

- 罹災証明書を印刷するなど

- しかし窓口も組織も違い、それぞれの現場で同じ手続きでも少しずつ変わっている

現場で対応していると、本当に生々しい困っている人のデータが出てきます。出ていく場所がないが仮設住宅も出ないといけない、仕事もお金もない、家族と住めない、などです。こうした状況は出てくるのに、データも状況も連携されていないので、個別の業務は個別に終わっていて、次の業務や支援に繋がらないのです。

自治体標準システムへの挑戦

自治体業務は個別最適ではなく、関連性を持たせる必要があります。そこで、AWS も使って自治体標準システムを作る取り組みが進んでいます。お金かかって大変ですが、これができたらとてつもなく楽になるとのことです。

市町・県が連携した被災者支援は、kintone など使えばすぐできるものです。既存業務の変更に関してブレーキもありますが、「必ず次にバトンを渡したい」 という強い気持ちで取り組まれているとのことでした。

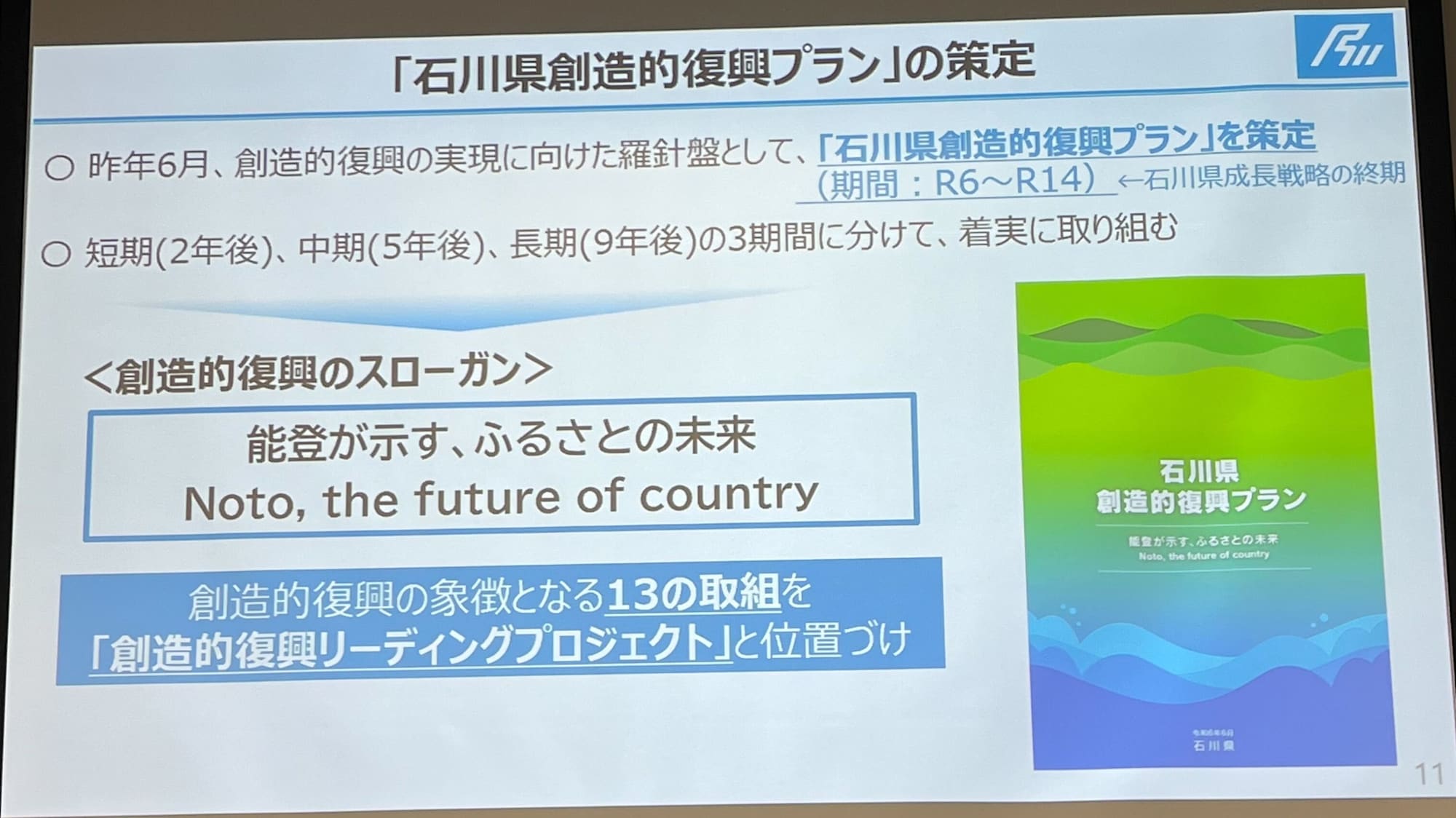

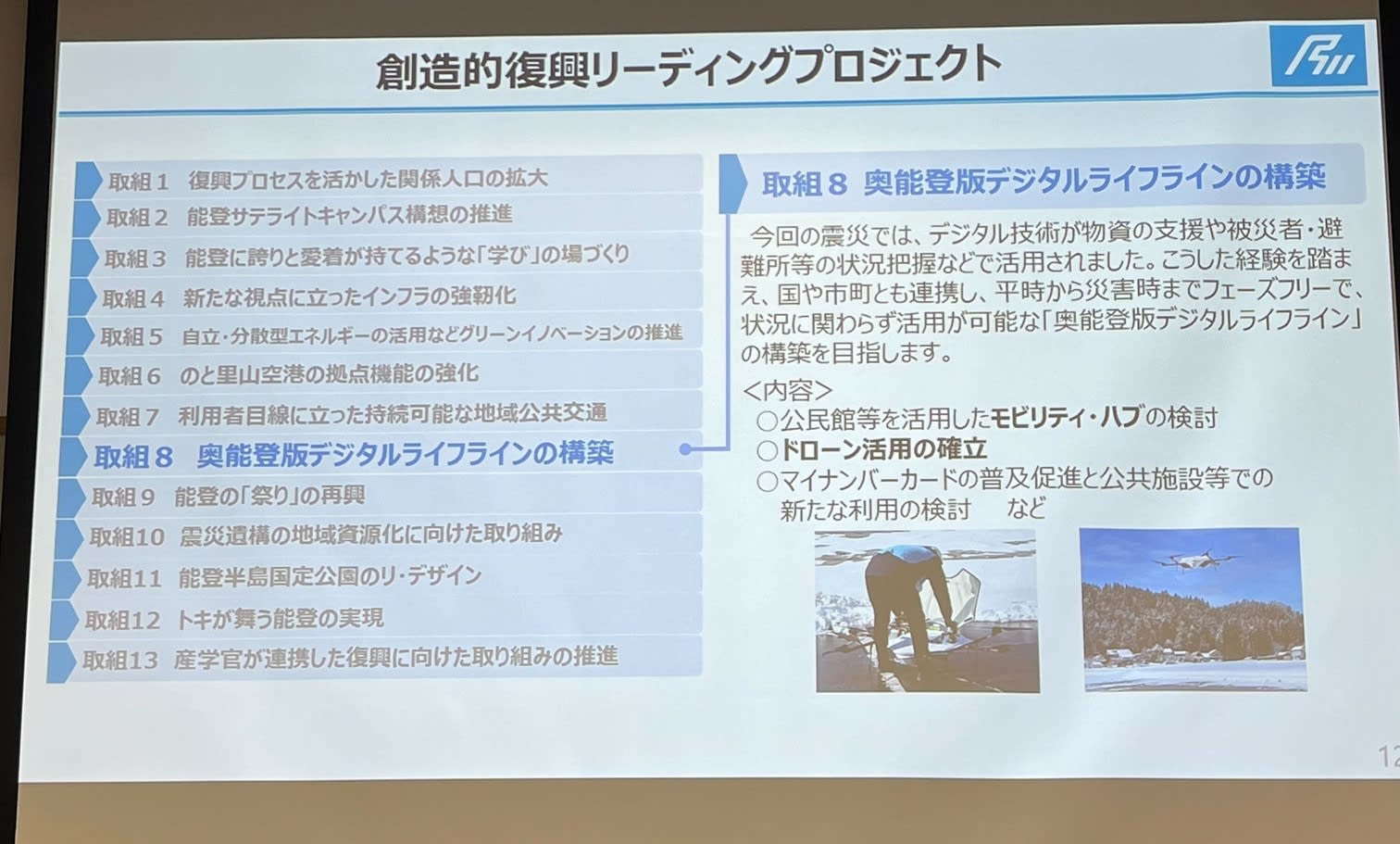

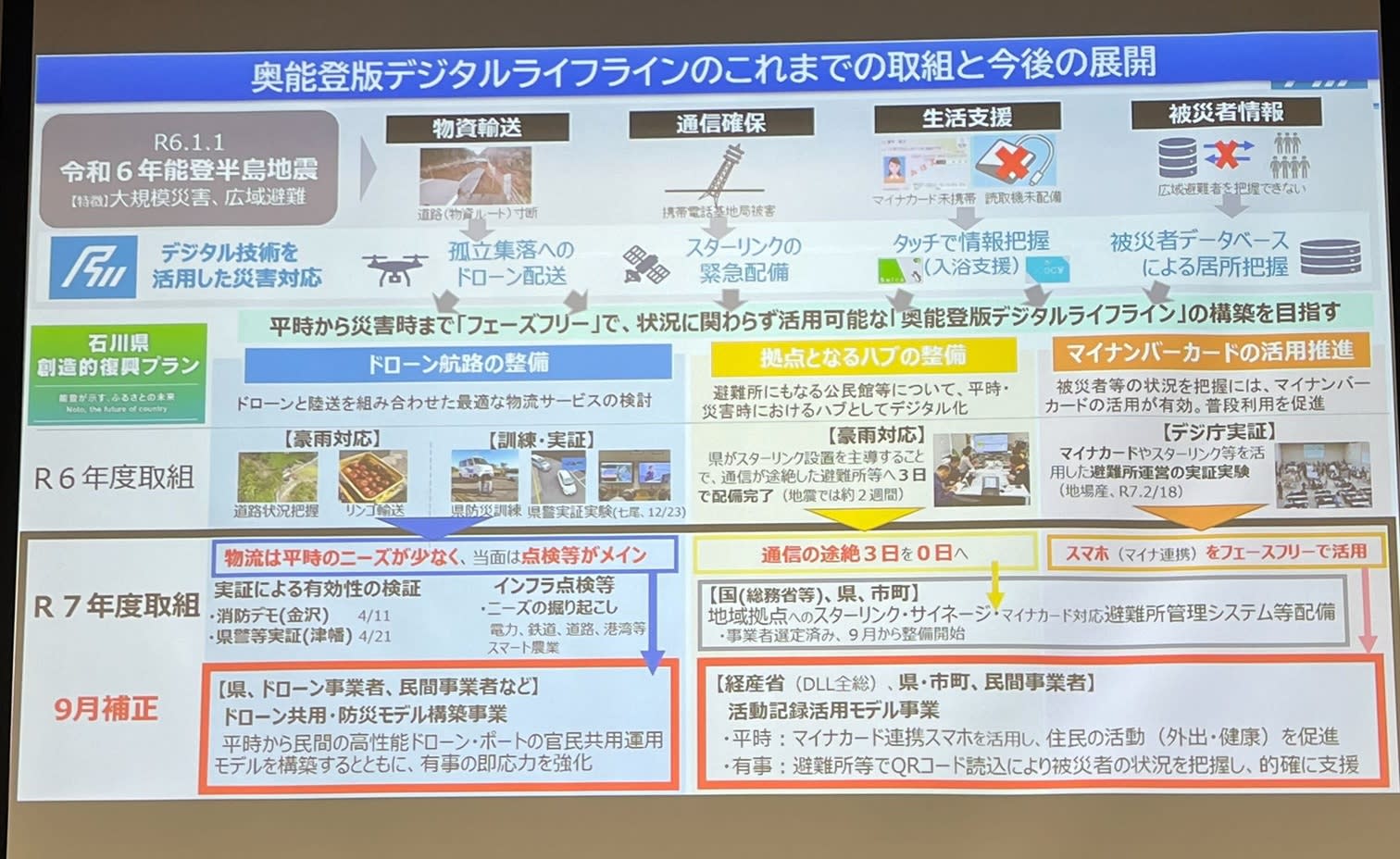

04 石川県の今後の取り組み

今回の経験を踏まえ、「石川県創造的復興プラン」が策定されました。このプランは、平時から災害時まで「フェーズフリー」で取り組むことを目指しています。

3 つの主な取り組みがあります。

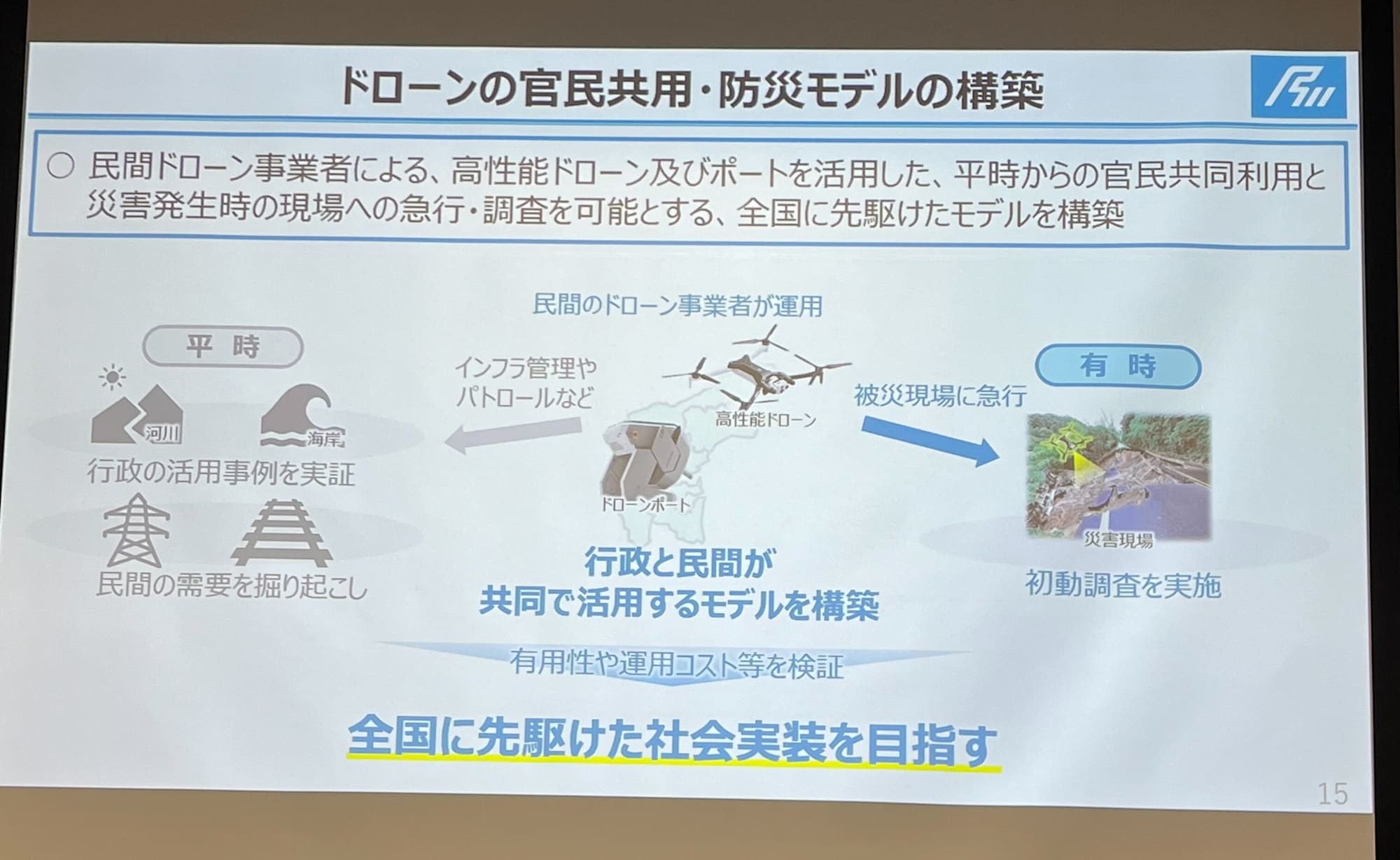

1. ドローン活用

- 孤立集落へのドローン配送

- KDDI さんと連携

- 平時はインフラ点検やパトロールで使用

- 民間と自治体が両方使える仕組み

- 非常時もそのまま使える

2. 拠点となるハブの整備

- Starlinkを導入

- 総務省予算を活用し、孤立しそうな避難所に事前設置

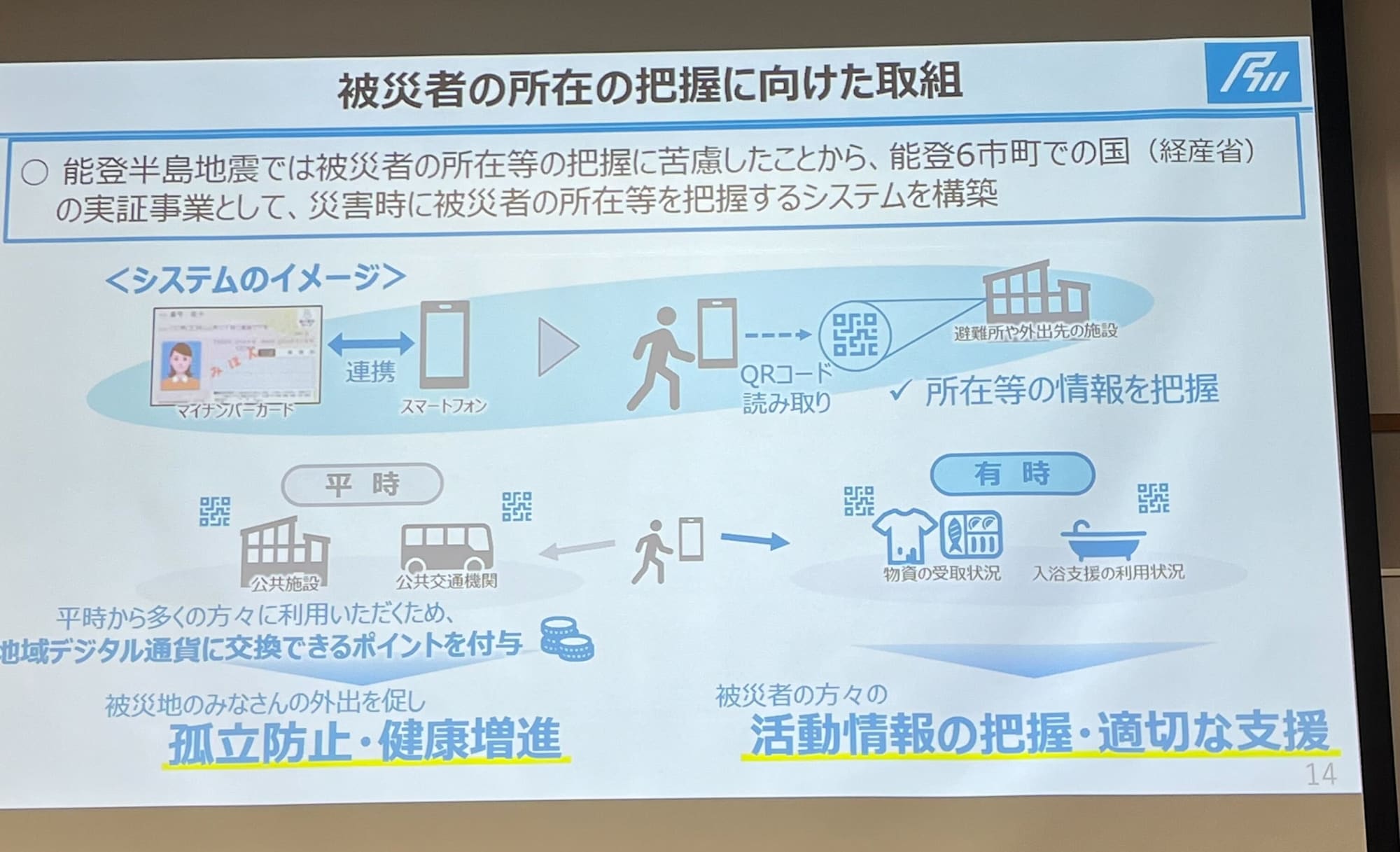

3. マイナンバー活用

- マイナンバーがない人は Suica で代用

- スマホと連携

- 平時は QR コードで地域ポイントがもらえる仕組み

- 仮設住宅の人が外に出る機会を創出(例: 入浴サービス利用時)

- 日常の行動が非常時の命綱になる設計

これらの対策を平常時から実施しておくことで、災害時もそのまま利用できるように取り組んでいます。

「現場から生まれた復興方法がすべてに生きる」

感想

データ連携の困難さからも明らかなように、市町村、県、国の連携と平準化が重要であることを痛感しました。

登壇者の皆さんは、災害時に直面した困難な状況を打破するための取り組みを進めるだけでなく、既にさらに先を見据えて取り組まれていました。次に同様の災害が発生した際、今回のようにその場その場で対処するのではなく、平常時から災害時にも使えるシステムを常設しておくことで備える——そうした強い決意で取り組まれている姿勢も発想も、本当に素晴らしいと思いました。

次に備える策が具体的で、実効性を感じました。

そして、「国を動かす」「火中の栗を拾う」「必要なのは勇気」——こうした言葉が飛び交うセッションは、本当にかっこよかったです。

おわりに

本記事への質問やご要望については画面下部のお問い合わせ「DevelopersIO について」からご連絡ください。記事に関してお問い合わせいただけます。