UIって何だろう?⑦ 〜なぜWebとアプリで見た目が違うのか?〜

Webサイトとスマホアプリ。どちらも「画面の中のUIデザイン」ですが、違ったルールがあります。

Webの感覚でアプリを設計すると、思ったより窮屈に感じたり、実装が難しくなってしまうことがあります。逆に、アプリのルールをWebに持ち込んでも、必ずしも最適とは限りません。それぞれのUIには「前提」と「ルール」があり、それを理解することでデザインの意図を説明しやすくなります。今回は WebとアプリのUIの違い を紹介していきます。

これを知っていると 「なぜ同じサービスでも見え方や使い心地が違うのか」 を説明しやすくなるはずです!

1.デザインの目的と前提の違い

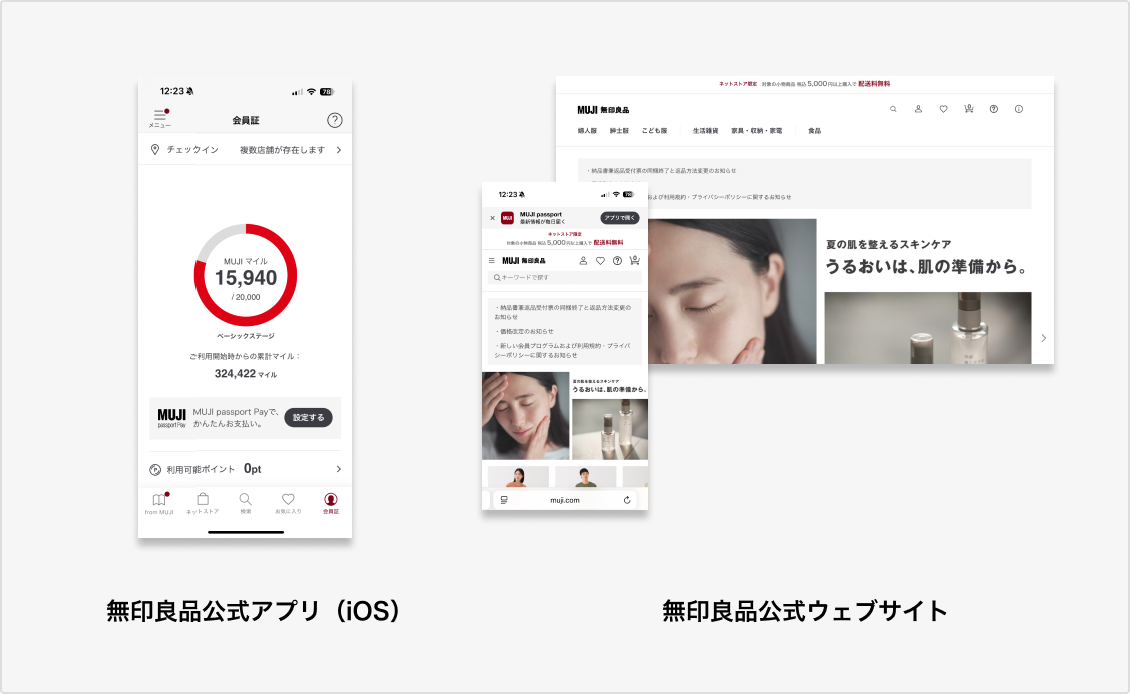

無印良品の例。同じブランドでもWebとアプリで見せ方が違うのがわかる。出典:無印良品公式アプリ/公式ウェブサイト

WebのUI:情報探索と“回遊”が得意

特徴:リンクやスクロールを通じて、情報を探したり比較したりするのに向いている

● Webは「ブラウザ」を通して利用するのが前提です。

● ページをスクロールしたり、リンクをクリックして移動したりと、情報を探しながら回遊する設計が得意です。

● ニュースサイトや商品紹介ページ、ECサイトなどが代表例です。PCでもスマホでもアクセスされるため、レスポンシブに対応していることがほとんどです。

● Webページは「文章(HTML)」に「見た目(CSS)」を流し込む仕組みで作られます。そのため、ある程度“自動で流し込み”が効くので、画面幅が変わってもレイアウトを調整しやすいという特徴があります。

アプリのUI:反復タスクと素早い到達

特徴:毎日繰り返す操作を、片手で素早く行えるように設計されている

● ホーム画面からワンタップで起動できます。

● OSごとに「最小タップサイズ」や「安全領域」などのルールがあり、それに沿った設計が必要です。

● アプリはボタンやリストなどの部品(コンポーネント)を、設計図どおりに一つひとつ組み立てるように作ります。iOSならSwiftUI、AndroidならJetpack Composeなどの仕組みを使い、きっちり「ここにこの部品」「余白はこの幅」と指定する必要があります。

● 見た目の安定性は高く、Webのような「自動流し込み」の柔軟さは少ない。

どちらも正しい・間違っているわけではなく、それぞれの仕組みに合わせた設計が大切です。

2.グリッドシステムの違い

グリッドシステムについてはこちらもどうぞ!

UIって何だろう?⑥ 〜グリッドシステムと空白〜

Webのグリッド:柔軟な12カラム

グリッドは多くのツールで標準テンプレートが用意されている

特徴:自由度が高く、多様なレイアウトに対応しやすい

● 「12」は1、2、3、4、6、12でしっかり割り切れる数字であるため、レイアウト分割に非常に便利です。たとえば、ページを半分、3分の1、4分の1に分けたい時に柔軟に対応できます。

● BootstrapなどのCSSフレームワークは12カラムグリッドを採用。これは、レスポンシブWeb設計で画面幅に応じて構造を変えやすくするための設計です。

● 複数の情報をバランスよく配置できるだけでなく、Web全体で見た階層や視線誘導、デザインの一貫性がつくりやすい構造です。

アプリのグリッド:8の倍数ルール

特徴:一貫性があり、見た目と実装上の整合性が取りやすい

● 多くのOSやデザインガイドラインが、「8dp(または8px)」を基準に余白やサイズを設定することを推奨しています。これはスケーリングや異なる画面密度環境でも安定して見た目を保てるためです。

参考記事:Designing in the 8pt grid system

● 8の倍数(例:8, 16, 24, 32...)でサイズや余白を設計することで、整った見た目と開発時の効率向上が両立します。開発者にも「次は16px使えばいいんだな」と感覚で伝わりやすいという利点もあります。

Webは 「比率で分けて自由度を出す」 、アプリは 「数値を揃えて一貫性を出す」 。どちらも「見やすさ」のための工夫ですが、考え方が違います。

3.ガイドラインにおけるルールの違い

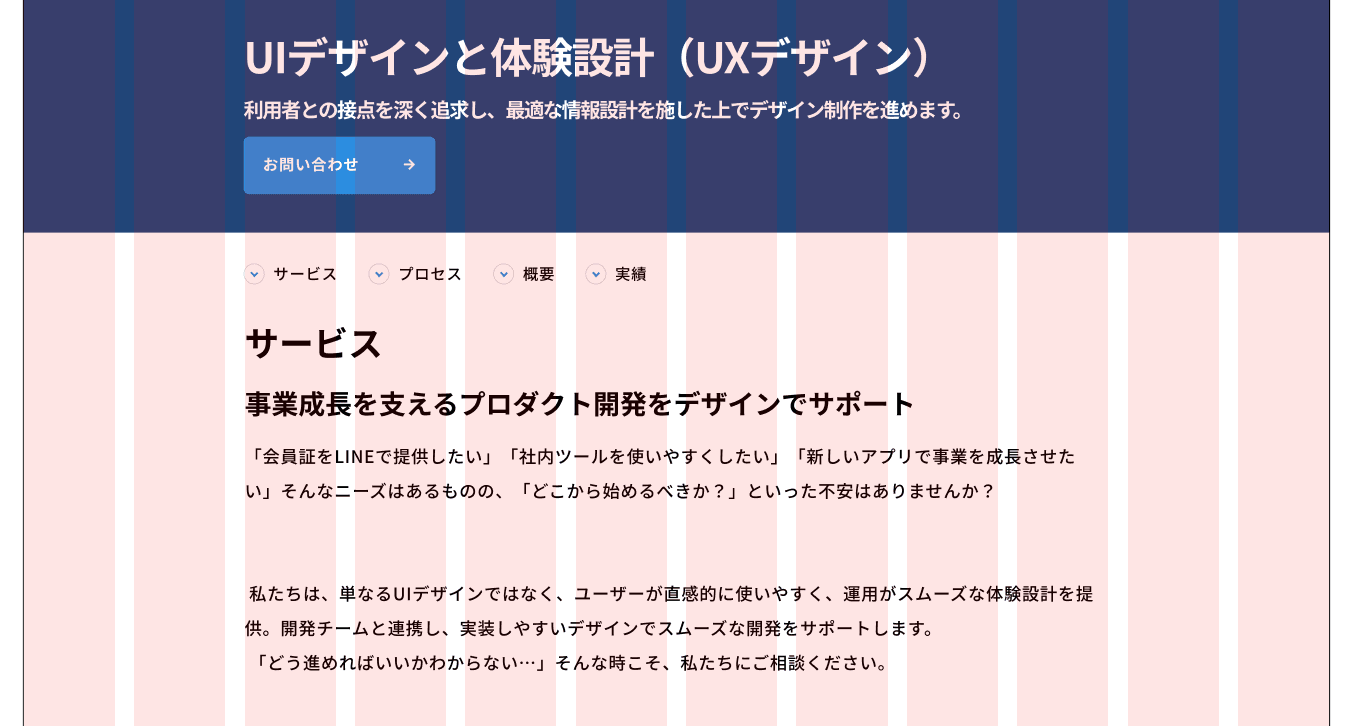

iOS、Androidそれぞれにガイドラインが存在する

Webは自由度が高く、アプリはOSが公式にルールを定めています。

Webのガイドライン:自由度が高い

自由度が高いぶん、ブランド表現や多様なレイアウトが可能。ただし自由すぎるため、サイトごとに操作性がバラバラになることもあります。

● WebにはiOSやAndroidのような統一的な公式ガイドラインは存在しません。

● そのため、余白やボタンサイズなどはデザイナーやフレームワークの設計次第で柔軟に決められます。

● BootstrapやMaterial UIなどのCSSフレームワークは「推奨値」を持っていますが、強制力はなく、変更も容易です。

アプリのガイドライン:公式の規範がある

アプリはOSごとに公式ガイドライン(iOS Human Interface Guidelines / Android Material Design)があり、これを守ることが前提です。

● タップ領域の最小サイズ:iOSは44pt以上、Androidは48dp以上

● セーフエリア:ノッチやホームバーにかからないよう、画面端には安全な余白を確保。

● コンポーネントの標準サイズ:ナビゲーションバーやタブバーなどは高さが決まっており、統一感を保つように設計。

● スタイル(見た目)のルール:

- iOS:システムカラー、角丸ボタン、奥行きを演出する影の付け方などが推奨されています。

- Android:ボタン角丸は4dp、影(elevation)の数値規定、カラーパレットの役割分けなどが定義されています。

カラーについてはこちらもどうぞ!

UIって何だろう?③ 〜色使いの基本と効果的な活用法〜

💡 よくある誤解

❌「ボタンの形や色は公式ブランドに合わせて自由に変えてよい」

✅「アプリでは“標準の見た目”があり、ユーザーが迷わず操作できるように定義されている」

4. 更にアプリ独自の約束いろいろ

更に、アプリのUIには、Webにはあまりない特有の前提があります。

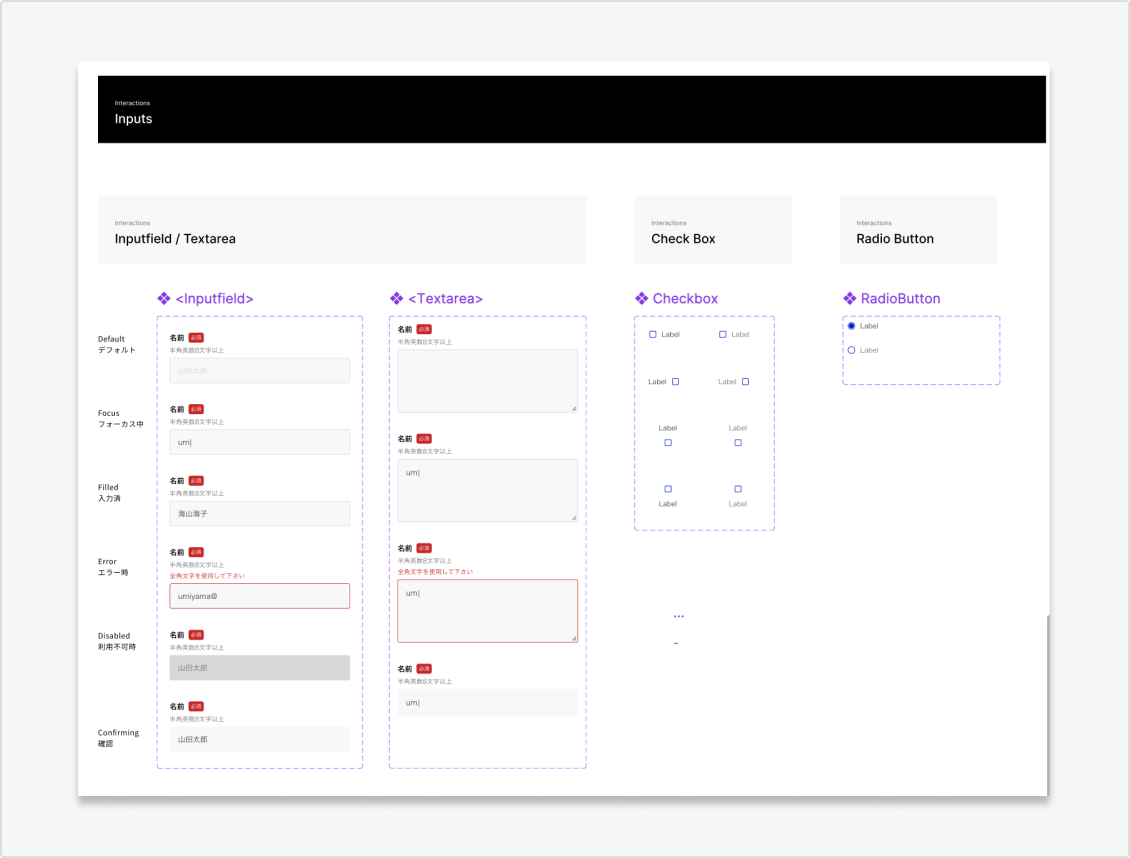

コンポーネントの一貫性

コンポーネントの例

部品を組み合わせて画面を作成するため、ボタンやタブなどは全画面で同じスタイル・動きを持つ必要があります。ひとつ変更すると、他の画面すべてに影響が及びます。

コンポーネントについてはこちらもどうぞ!

UIって何だろう?④ 〜コンポーネントの役割と再利用の考え方〜

開発工数との関係

WebはCSSである程度“流し込み”が効きますが、アプリは部品を一つずつ設計図どおりに組み立てます。そのため、自由度が高いデザインほど実装コストが増えます。

プラットフォームの一貫性(コンシステンシー)

ユーザーは自分のOSやこれまでの経験で馴染んだ見た目や操作感を期待しており、それに沿わないデザインは違和感を与えます。

ストア審査の存在

アプリはApp StoreやGoogle Playに公開する際に審査があります。ガイドラインに沿わないUIや独自仕様が強すぎると、リジェクト(公開拒否)されるリスクがあります。これはWebにはない大きな違いです。

5. まとめ

Webとアプリはどちらも「UIデザイン」ですが、前提やルールが大きく異なります。

● Webは自由度 が高く、ブランド表現や情報探索に強い

● アプリ はOSのガイドラインに沿い、一貫性や操作性を重視 する

● 更に アプリ では、コンポーネントの一貫性や開発工数、プラットフォームらしさ、ストア審査といった 独自の制約 もあります

同じサービスでも、「Webで見るとなんとなく自由で情報量が多い」「アプリで使うとすっきりして操作しやすい」 と感じるのは、このような理由があります。

サービスを設計するときは「Webとアプリ、それぞれの得意な体験」を理解して活かしていくことが大切です。