Power BI初心者が絶対知っておくべき重要用語を解説

この記事は、Power BI初心者が躓きがちな重要用語を解説する記事です。

「現場で使えるPower BI モデリング4パターン-予実管理編」で様々なモデリングを解説しますが、そこで登場するPower BI用語を説明します。

Power BIの学習で「この用語、何だっけ?」と立ち止まることはありませんか?各用語について

「何なのか」「なぜ重要なのか(もしくはどう違うのか)」「どう使うのか」

の視点でまとめました。

Power BIの学習中に疑問に感じた用語があれば、いつでもこの記事に戻って確認してください。

データ加工編

ファクトテーブル

何なのか:売上、受注、在庫移動等のビジネス活動の実績データを保存するテーブル。売上分析する場合は売上テーブルのこと。

なぜ重要なのか:分析の主役だから。分析の答えはファクトテーブルに入っているから。

どう使うのか:Power BIで集計・計算する中心のデータとして使用。

ディメンションテーブル

何なのか:ファクトテーブルの数値を分類・分析するための属性データ。例えば、商品マスタ、顧客マスタ、日付マスタ等。

なぜ重要なのか:「売上を商品別に見たい」「顧客別に分析したい」という要望を実現するための切り口になるから。

どう使うのか:フィルタや軸に使う。ディメンションで絞り込んでファクトを分析する。

モデリング

何なのか:分析目的に合わせてデータ構造を設計・最適化する作業全体のこと。

なぜ重要なのか:良いモデリングにより正確で高速な分析が実現になるから。悪いモデリングでは間違った結果や低速処理になる。

どう使うのか:要件定義→データ構造設計→Power BIでの実装という流れで実施。継続的な改善も必要。

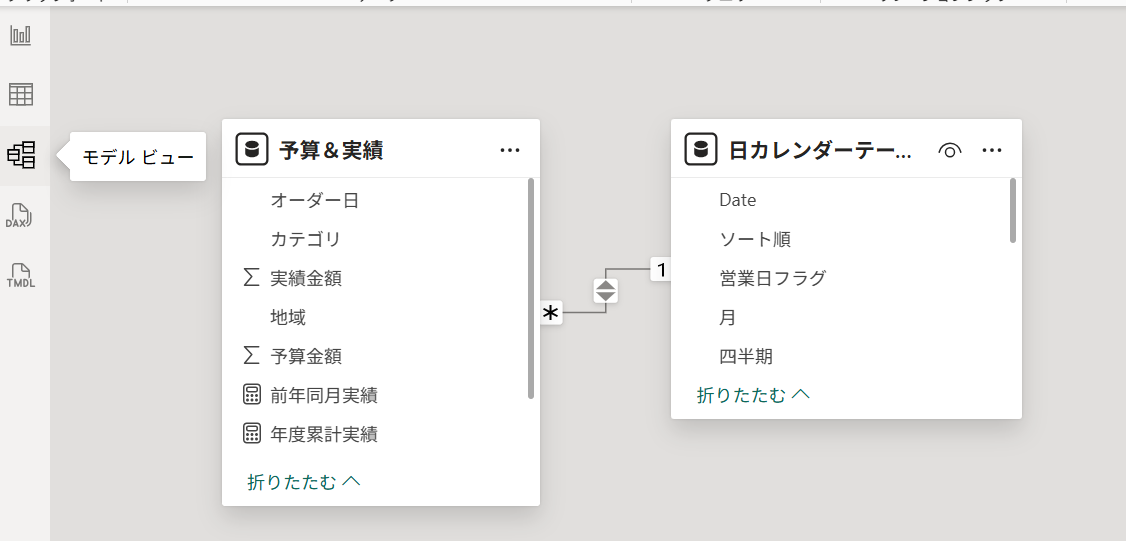

リレーション

何なのか:異なるテーブル間のつながり・関係を定義する設定。

なぜ重要なのか:リレーションにより複数テーブルのデータを組み合わせた分析が可能になるから。

どう使うのか:モデルビューでテーブル間を線で結んで設定。例えば、売上テーブルと商品マスタを商品IDで結合等。

カーディナリティ(1対多・多対多)

何なのか:テーブル間のデータの関係性の種類。1対多は例えば「1つの商品に対して多数の売上」、多対多は例えば「多数の商品が多数のカテゴリに属する」関係。

なぜ重要なのか:間違うと数値が重複計算されたり、正しくフィルタされなかったりするから。

どう使うのか:Power BIのモデリングビューで、リレーション設定時にPower BIが自動判定する。ビジネスロジックから適切性を確認して修正する。

テーブルとテーブルを紐づける線がリレーションで、その根元にある「 * 」マークが多、「 1 」が1を表す。

大福帳

何なのか:全ての取引や出来事を時系列で1つのテーブルに記録する方式。伝統的な帳簿の記録方法。

なぜ重要なのか:多くの既存システムやExcel分析では大福帳形式でデータをもっており、現状理解しやすいから。

どう使うのか:モデリングの一つのタイプとして使う。スタースキーマとの対比されることが多い。

スタースキーマ

何なのか:1つのファクトテーブルを中心に、複数のディメンションテーブルが星型に配置されたデータ構造。

なぜ重要なのか:Power BIが最も効率的に動作するデータ構造だから。パフォーマンスも良い。

どう使うのか:ファクトを中央に、ディメンションを周囲に配置して設計。

スノーフレークスキーマ

何なのか:ディメンションテーブルをさらに正規化して分割したデータ構造。雪片のような複雑な形状になる。

なぜ重要なのか:データ容量が節約できるから。ただし、Power BIではパフォーマンスが悪化する。

どう使うのか:データの特性上スタースキーマにできない場合はスノーフレークのモデルを採用することがある。

正規化・非正規化

何なのか:

正規化はデータ重複を排除してテーブルを分割すること。

非正規化は分析効率のためにデータを統合し重複した状態にすること。

なぜ重要なのか:大福帳(過度な非正規化)やスノーフレーク(過度な正規化)の問題点を理解するため。

(正規化・非正規化を使うという言葉は適切ではないかもしれません。大福帳やスノーフレークスキーマを理解するための前提知識です。)

Power Query

何なのか:データを取得・変換・整形するためのPower BI内蔵ツール。ExcelやCSV等の生データをPower BIで使える形に加工。

なぜ重要なのか:分析に適さない形をしたデータを、Power Queryでデータを分析可能な形に変換することで、正確な分析が実現できるから。

どう使うのか:Power BI Desktopの「データの変換」ボタンから起動。列の削除、データ型変更、テーブル結合、不要行削除等の作業を実施。Excelから起動することもできる。

M言語

何なのか:Power Queryで使用されるデータ変換専用のプログラミング言語。複雑なデータ変換処理を記述。

なぜ重要なのか:GUIで対応できない高度なデータ変換が可能になるから。同じ変換処理を再利用できるから。

どう使うのか:Power Queryの「詳細エディター」で直接記述する。ほとんどの場合はGUI操作で自動生成されるコードを確認して微調整する時に使う。

可視化編

DAX関数

何なのか:Power BIで計算・集計処理を行うための言語。Data Analysis Expressionsの略。M言語とは異なる。

なぜ重要なのか:売上合計、前年対比、構成比等のビジネス分析に必要な計算を実現できるから。

どう使うのか:メジャー作成時や計算列作成時に使用。「新しいメジャー」で数式バーにDAX式を入力。

列とメジャー

何なのか:

列はテーブル内の項目(商品名、売上金額等)で、切り口や軸やフィルターになる。

メジャーは動的に計算される集計値(売上合計、平均単価等)。

列とメジャーについては、どう違うのかの方が大事。

どう違うのか:列は行ごとに固定された値、メジャーはフィルター条件によって結果が変わる計算値。

列はテーブルビューで確認することができるが、メジャーはテーブルビューで確認できない。

計算テーブル・計算列

何なのか:

計算テーブルはDAXで作成する新しいテーブル。

計算列は既存テーブルにDAXで追加する新しい列。

なぜ重要なのか:元データにない分析用の項目やテーブルを作成することができるから。

どう使うのか:計算テーブルは「新しいテーブル」、計算列は「新しい列」から作成。

CALCULATE関数

何なのか:フィルター条件を指定して集計を行うDAXの最重要関数。

なぜ重要なのか:例えば「今年の売上」「A商品の売上」等、条件付き集計をすることができるから。

どう使うのか:CALCULATE(SUM(売上[金額]), 商品[カテゴリ]="電化製品")のように、第1引数に集計式、第2引数以降にフィルター条件を指定。

RELATED関数

何なのか:リレーションシップを通じて関連テーブルの値を取得するDAX関数。

なぜ重要なのか:複数テーブルのデータを組み合わせた分析を実現。

どう使うのか:例えば、売上テーブルに商品マスタの商品名を表示等で使う時に使う。

時間インテリジェンス関数

何なのか:日付・時系列分析専用のDAX関数群。

なぜ重要なのか:前年同期、累計、移動平均等の時間軸での計算を簡単に実行できるから。

どう使うのか:日付テーブルとのリレーションシップ設定をした上で、SAMEPERIODLASTYEAR()、TOTALYTD()等で使う。

分析操作編

この段落では、なぜ重要かよりどう違うのかを説明したほうがわかりやすいので、「どう違うのか」を説明します。

スライサーとフィルター

何なのか:データを絞り込むための機能。

スライサーはレポート画面上の視覚的な絞り込みツール。

フィルターは設定画面で行う絞り込み設定。

どう違うのか:

スライサはエンドユーザーが画面上で操作可能、見た目も分かりやすい。

フィルターは作成者が設定し、ユーザーからは見えない場合もある。より詳細な条件設定が可能。

どう使うのか:

スライサーは「視覚化」から追加してレポート画面に配置。

フィルターは「フィルター」ペインで条件設定。

リレーションの方向性とフィルター

何なのか:テーブル間のリレーションシップでフィルターが伝わる方向を決める設定。単一方向と双方向がある。

どう違うのか:

単一方向は一方のテーブルから他方へのみフィルターが伝わる。(通常はディメンション→ファクト)

双方向は両方向にフィルターが伝わる。

どう使うのか:

モデルビューでリレーション線をダブルクリックし、「クロスフィルターの方向」で設定。多対多の関係では双方向が必要な場合がある。

ドリルダウン・ドリルアップ・ドリルスルー

何なのか:階層データを使った分析ナビゲーション機能。詳細レベルの切り替えや関連レポートへの移動を実現する。

どう違うのか:

ドリルダウンは「年→月→日」のように詳細レベルに移動する。

ドリルアップはその逆で上位レベルに移動する。

ドリルスルーは関連する別のレポートページに移動して詳細分析する。

どう使うのか

ドリルダウンドリルアップは、階層設定後、ビジュアル上で右クリックメニューから実行する。

ドリルスルーはページ設定で対象フィールドを指定する。

コンテキスト(フィルター・行)

何なのか:DAX計算が実行される時の環境・条件を表す概念。計算結果を決定する重要な要素。

どう違うのか:

フィルターコンテキストはスライサーや軸で絞り込まれた条件。

行コンテキストは計算列で処理中の特定行の情報。

どう使うのか:

CALCULATE関数等でコンテキストを変更して、望む計算結果を得る。

(コンテキストは、DAX関数の動作を理解するための概念なので、使うという言葉は適切ではないかもしれません。)

ふりかえり

BIツールは手を動かして学習するのが一番身に付きますが、公式サイトを読んでも、難解な用語がネックで頭に入ってこないことが多々あります。上記は初めてPower BIを触る人に頭に入れてほしい用語だけをまとめました。用語だけを理解しても、手を動かして頭に入るまで試行錯誤があると思います。

この記事が皆様の学習の助けになれば幸いです。

予実管理のモデリングの具体例を知りたい方はこちらからどうぞ!

現場で使えるPower BI モデリング4パターン-予実管理編