コード不要!SendGridのコンソールから5分でメールを送ってみた

こんにちは、昴です。

今回はSendGridのコンソールから簡単にメールを送ってみます。

はじめに

SendGridとはメール配信を専門に行うクラウドサービスです。

特徴として、大量のメールを確実に届けることができ、開封率やクリック率などの分析も可能です。またAPIで自動送信もできます。

今回、ほとんど初めてSendGridに触れたのではじめの一歩としてSendGridだけでメールを送信してみます。アカウント作成やサブユーザーは作成済みとして実践を行っていきます。

実践

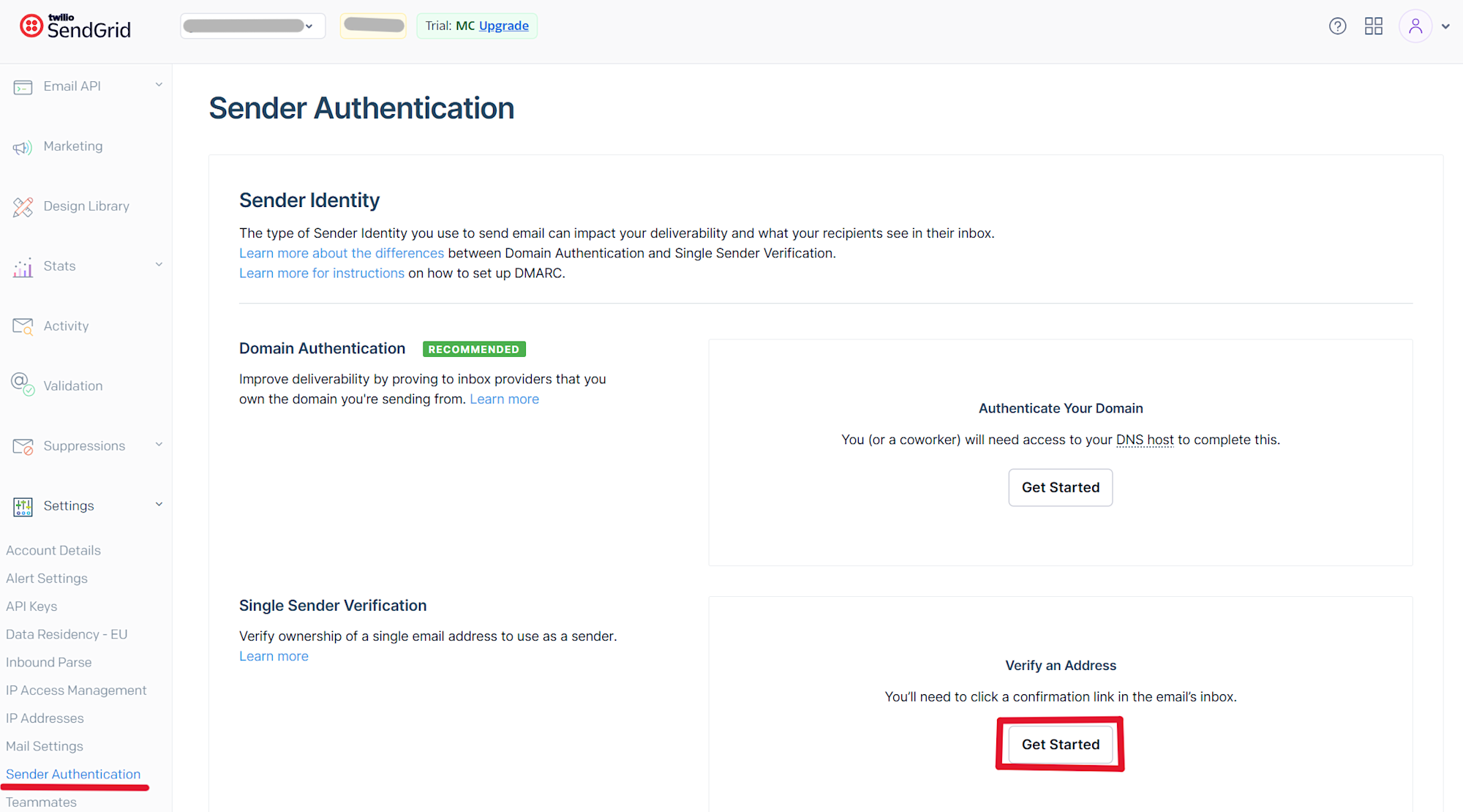

送信者認証(Sender Authentication)

メールを送る前に、「この送信者は信頼できる」とSendGridに証明する必要があります。

これをやらないとメールが送れません。コンソールのSettings > Sender Authenticationへ移動し、Single Sender VerificationのGet Startedを選択します。※ドメイン認証(Domain Authentication)もありますが、今回は簡単な方法で進めます。

次に送信者情報を入力していきます。Create a Senderに以下の情報を入力します。

- From Name: あなたの名前 (例: くらすめそこ)

- From Email Address: 送信元メールアドレス ※自分が管理しているメールアドレスを使用

- Reply To: 返信先メールアドレス ※同じアドレスでOK

- Company Address: 住所 (City: 市区町村、State: 都道府県、Zip Code: 郵便番号、Country: Japanも同様)

- Nickname: 識別用の名前(管理画面で表示される) 例: My Test Sender

入力が完了したら「Create」をクリックし作成します。

入力したメールアドレス(From Email Address)に認証メールが届きます。

メール本文の「Verify Single Sender」ボタンをクリックして「Sender Verified」と表示されれば認証完了となります。

メール送信

いよいよメール送信を行います。

コンソールのSettings > API Keysへ移動し、「Create API Key」ボタンをクリックします。

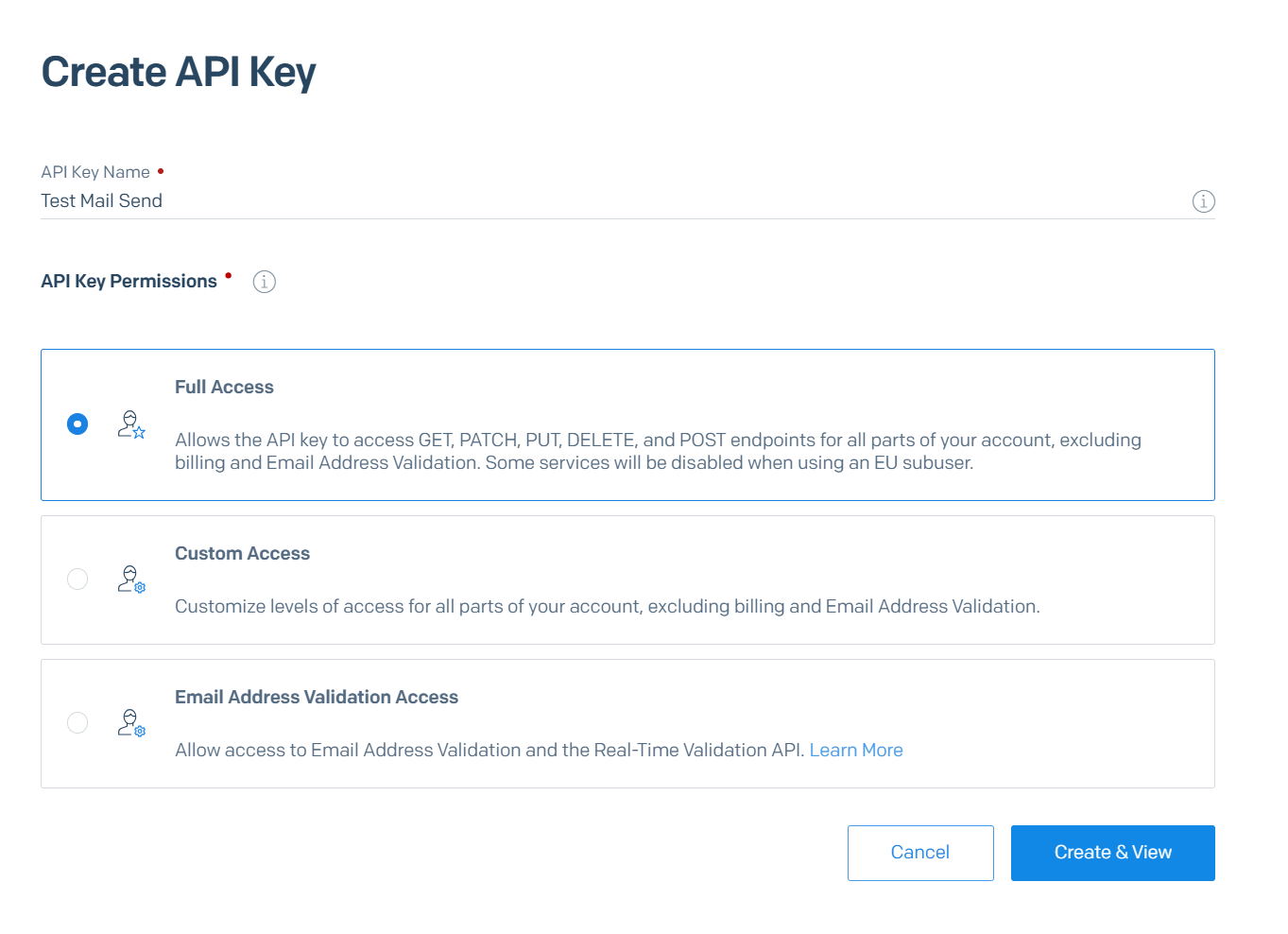

API Key情報を入力し、「Create & View」をクリックします。今回はテストなのでFull Accessを選択しますが、本番環境では「Restricted Access」で必要最小限の権限のみ付与します。

表示されたAPI Keyをコピーして保存します。(例: SG.xxxxxx)注意点として、この画面を閉じると二度と表示されないため必ずコピーして安全な場所に保存してください。保存したら「Done」をクリックします。

続いてコマンドプロンプトで以下を実行します。また「YOUR_API_KEY」、「RECIPIENT_EMAIL」、「SENDER_EMAIL」は自分のものに置き換えます。

curl --request POST

--url https://api.sendgrid.com/v3/mail/send

--header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'

--header 'Content-Type: application/json'

--data '{"personalizations":[{"to":[{"email":"RECIPIENT_EMAIL"}]}],"from":{"email":"SENDER_EMAIL"},"subject":"SendGridからのテストメール","content":[{"type":"text/plain","value":"こんにちは!SendGridからのテストメールです。無事に届きましたか?"}]}'

確認

コマンドの実行後何も表示されないか、下記が表示されれば送信成功です。

HTTP/1.1 202 Accepted

コンソールでも確認していきます。ステータスのprocessingは処理中を意味します。

まとめ

今回はSendGridのコンソールから簡単にメールを送ってみました。

本ブログが少しでも参考になれば幸いです。

告知

Twilio/SendGridセミナーを毎月開催しています

クラスメソッドでは毎月Twilio/SendGridのセミナーを実施しています。

クラスメソッドではTwilio/SendGridのセミナーを毎月開催しております。いずれもTwilio及びSendGridを良く知らない方向けに基本的な部分から解説する内容となっておりますので、今後Twilio/SendGridの導入を検討している方や、既に導入済で改めて基本的な部分を勉強したいと考える方は、是非お気軽にご参加いただければと思います。