話題の記事

NotebookLM で URL の一括アップロードをする

NotebookLM でURLを一括でアップロードする機能が紹介されていたので、試してみます。

2025.08.06

こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。

NotebookLM でURLを一括でアップロードする機能が紹介されていたので、試してみます。

URLの一括アップロード

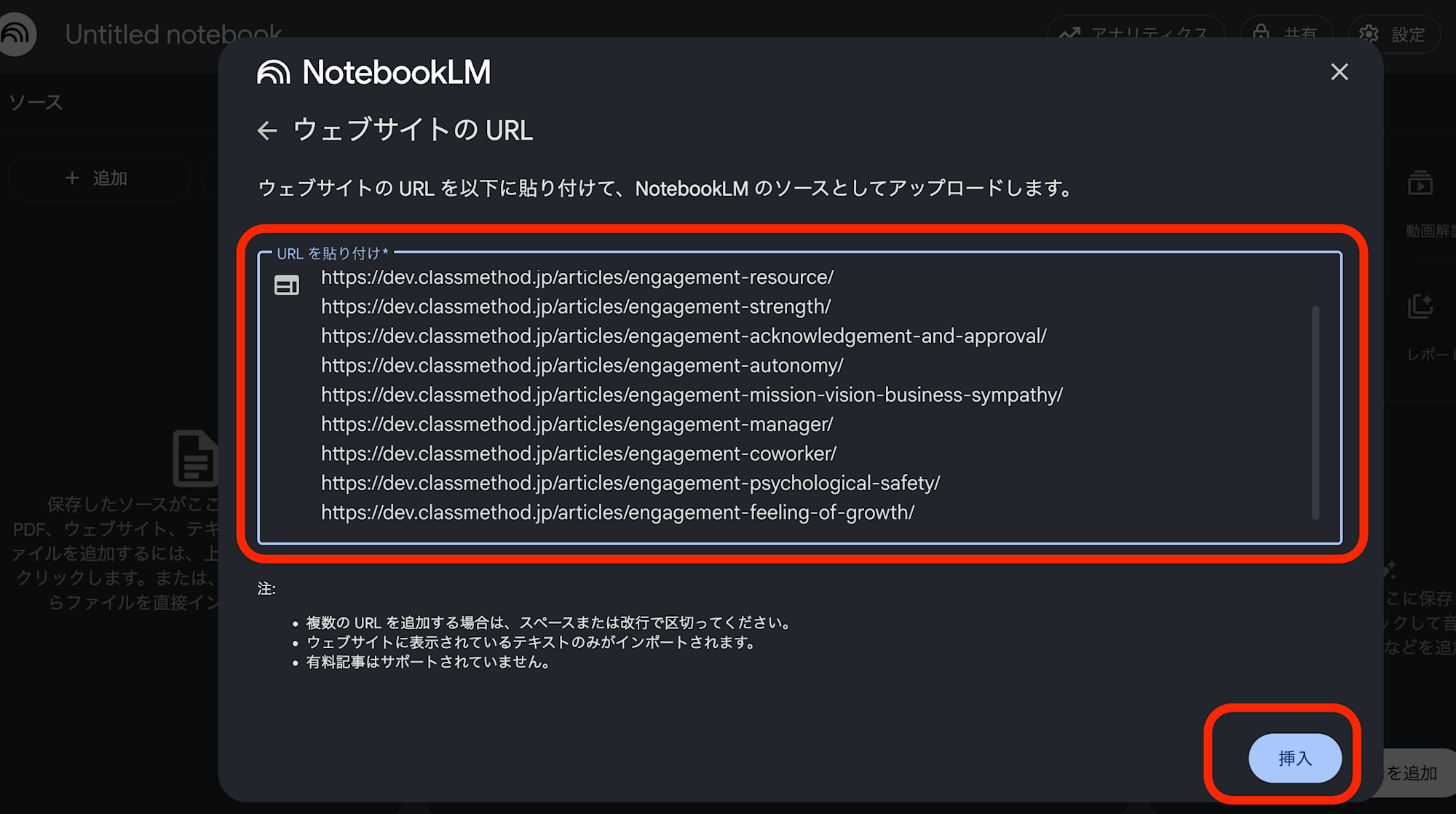

以下のURLを一括で指定してみます。

以前執筆したエンゲージメントの10要素の記事です。

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-expectation/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-resource/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-strength/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-acknowledgement-and-approval/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-autonomy/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-mission-vision-business-sympathy/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-manager/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-coworker/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-psychological-safety/

- https://dev.classmethod.jp/articles/engagement-feeling-of-growth/

改行区切りでURLを一括で指定し、『挿入』を選択します。

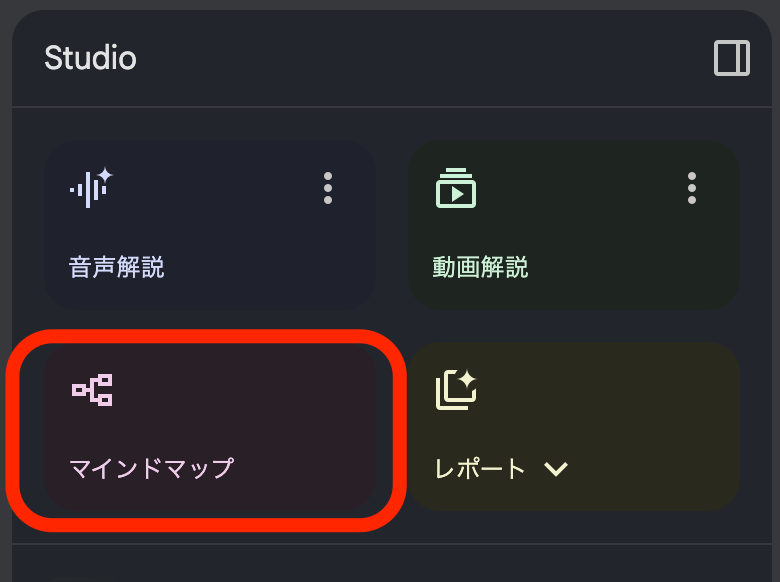

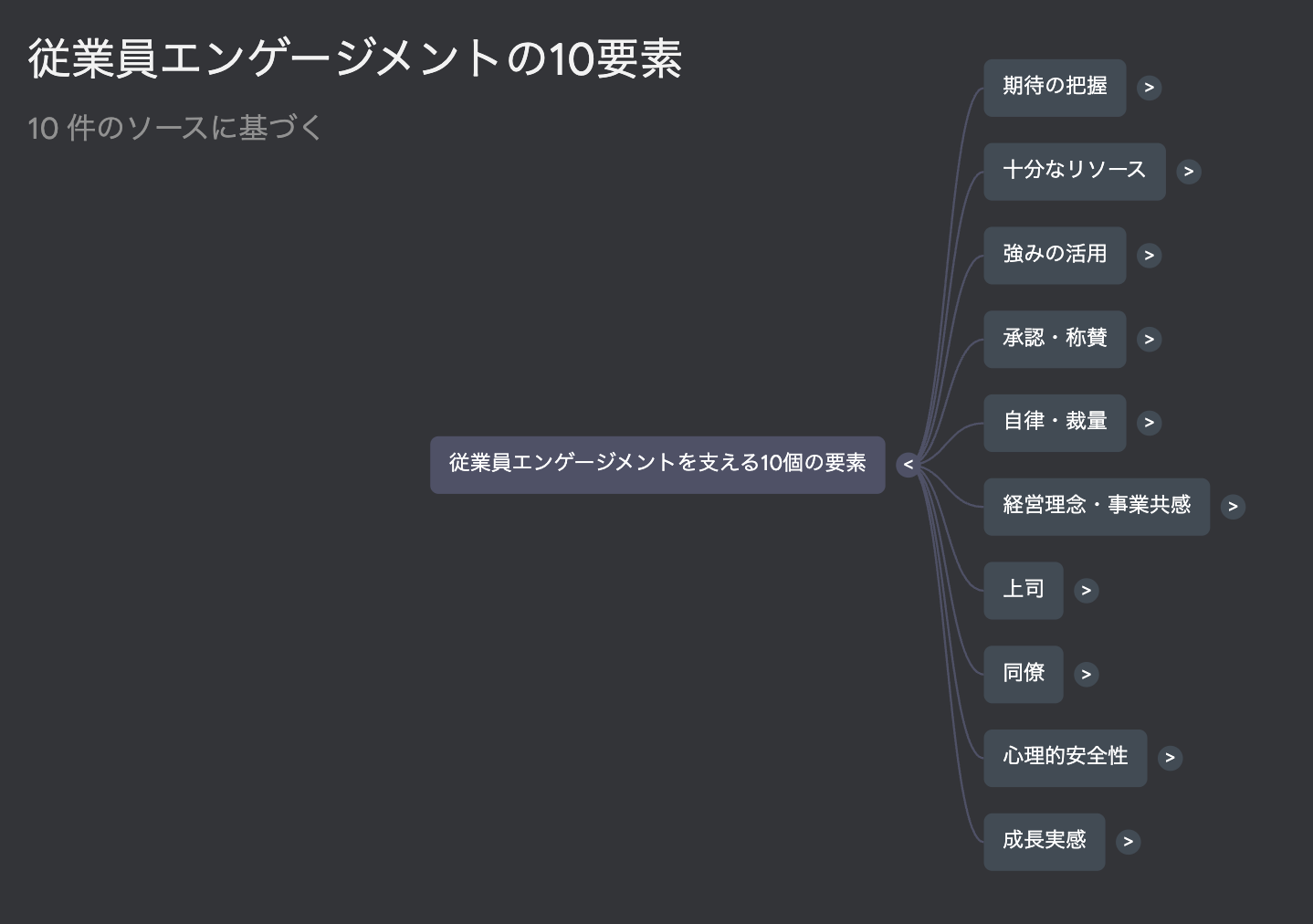

マインドマップの生成

マインドマップの出力結果

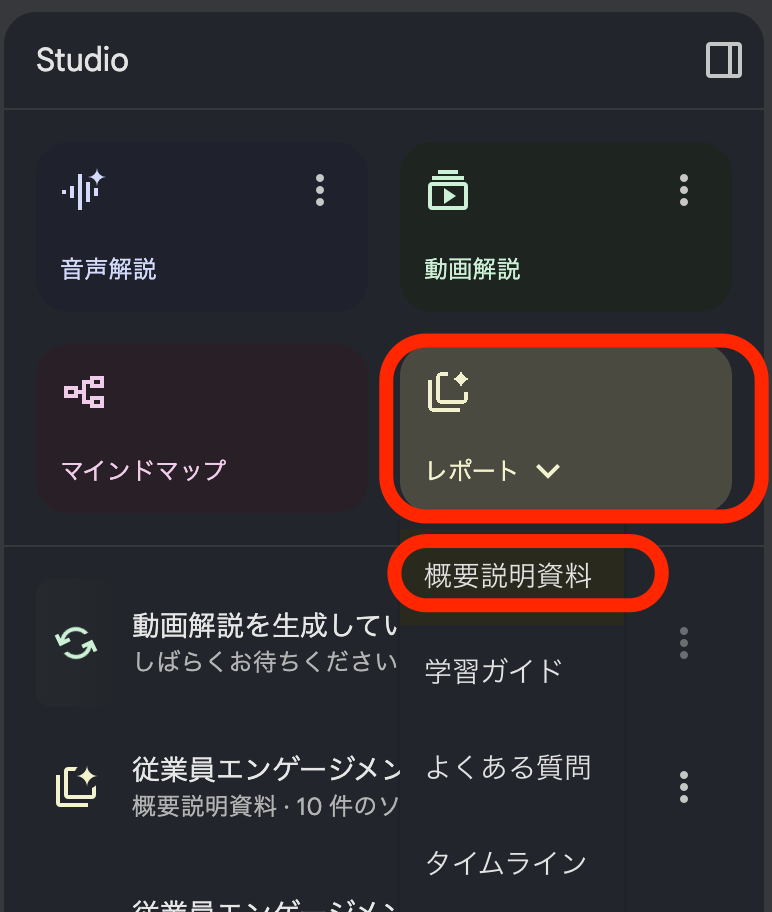

概要説明資料の生成

概要説明資料の出力結果

従業員エンゲージメントを支える要素に関するブリーフィングドキュメント

このブリーフィングドキュメントは、Classmethod社のDevelopersIO記事群「従業員エンゲージメントを支える10個の要素」から、従業員エンゲージメントを高めるための主要なテーマと重要な事実・アイデアをまとめたものです。

1. 従業員エンゲージメントの定義と重要性

従業員エンゲージメントとは、「従業員が組織についてポジティブに捉え、共感し、強くコミットして働くような状態」を指します。エンゲージメントが高いと、事業成果に向けたパフォーマンスが高まるとされています。本ドキュメントでは、このエンゲージメントを支える様々な要素について詳述します。

2. 期待の把握 (Expectation Alignment)

従業員が自身の役割、責務、そして期待される成果の水準を明確に理解している状態です。

* 重要性: 役割・責務が明確であれば、従業員は業務に集中でき、期待水準を理解していれば、適切な評価や称賛を通じてポジティブな経験を得られます。これによりキャリア展望も描きやすくなり、長期的な就労を促進します。

* 期待が不明確な場合の影響: 「自分が取り組む対象がどこからどこまでかが曖昧になります。」結果として、本来の期待からずれた活動になったり、評価への不満が生じやすくなります。「この組織でキャリアを積み上げていきたい」という動機を奪う可能性もあります。

* 必要なこと:

* 役割・責務の明確化: 入社時、異動時、昇格後、役割変更時など節目ごとに明確に伝え、RACI図などの活用も有効です。

* 成果水準の認識合わせ: 評価制度に基づき、従業員のグレード、所属部門、職種を踏まえて期待する成果水準を伝えます。1on1での継続的な調整が理想ですが、難しい場合は目標設定と評価のタイミングでズレを小さくするよう努めます。

3. 十分なリソース (Sufficient Resources)

ROI(投資収益率)を考慮した上で、業務遂行に必要な人員、時間、予算、情報、権限、設備が十分に揃っている状態を指します。

* 重要性: 「あるとエンゲージメントが高まる」というよりは、「不足するとエンゲージメントが低下する」側面が強い要素です。リソースが充足していることで、従業員は効率的に高品質な業務を遂行できます。

* リソース不足の場合の影響: 期待される水準の成果を出すことが難しくなり、業務時間が長引きやすくなります。「十分なスペックのPCがあれば…」「関係者の協力を取り付ける権限があれば…」といったフラストレーションが溜まり、エンゲージメント低下につながります。

* 必要なこと:

* 人員の確保と仕事量の調整: 必要に応じた増員や、業務量のキャパシティコントロール(優先順位付けと範囲外化の意思決定)を行います。

* 設備・権限・情報の提供: 十分なスペックのPC、業務上必要な権限、適切な情報共有が必要です。

* 認識のズレの解消: リソースの問題に対する認識のズレがないか確認し、必要であれば丁寧に説明して合意形成を図ります。

4. 強みの活用 (Utilization of Strengths)

従業員が日々の業務で自身の強みを発揮できていると感じている状態です。

* 重要性: 強みを持つ領域への没頭は「楽しさを伴います」。強みを発揮することで貢献しやすくなり、成果を実感し、感謝されることで「自己肯定感が高まりやすく、さらなる挑戦に踏み出しやすくなります」。

* 強み活用不足の場合の影響: 貢献機会が減り、成果の実感が薄れ、自信喪失や挑戦への意欲低下につながります。

* 必要なこと:

* 強みを育てる機会の提供: 様々な業務機会を提供し、第三者からのフィードバックや感謝を通じて強みの認識を促します。

* 強みの認識を促す: 過去の経験の振り返り、コーチングなどを通じて本人に強みを自覚させます。

* 既存の強みの強化: 強みを活用できる業務のアサインを増やし、貢献機会を拡大します。

* 強みの認知拡大: 従業員自身による情報発信や周囲への貢献、周囲による強みの伝達を通じて、強みに関わる機会を増やします。

5. 承認・称賛 (Recognition and Praise)

従業員の存在、行動、成長、成果を認め、褒め称えることです。

* 重要性: 承認・称賛は「自己肯定感が高まる」「自己効力感が高まる」「チームの一員という意識が高まる」「貢献実感が高まる」などのポジティブな影響をもたらし、エンゲージメントを高めます。

* 承認・称賛不足の場合の影響: 上記のポジティブな影響が減少し、不安や不満が募りやすくなります。自信喪失から挑戦意欲が低下し、エンゲージメントが低下しやすくなります。

* 必要なこと:

* 日常的な実施: 組織内に承認・称賛の文化を根付かせ、日々実行します。具体的には、存在承認、行動承認、成長承認、成果承認の4種類の承認を意識的に行います。

* 具体的なメッセージ: 承認は「大雑把な表現ではなく、具体的に事実ベースで伝える」ことが重要です。SBI法 (Situation, Behavior, Impact) を活用し、状況、行動、影響を明確に伝えます。

* 活躍の共有: 特に大きな貢献があった場合は、チーム内、社内、社外へと広く活躍を知らせ、より多くの人からの承認・称賛を促します。

6. 自律・裁量 (Autonomy and Discretion)

従業員が自身の業務に関して、取り組む対象(What)、方法(How)、時間(When)、場所(Where)、相手(Who)の自由度を持って自律的に進められる状態です。

* 重要性: 自分で考えて業務に取り組むことで、エンゲージメントが高まりやすくなります。「言われるがままではなく、自分で考えた通りに取り組んでいるので当然といえば当然です。」

* 自律・裁量不足の場合の影響: いわゆるマイクロマネジメントの状態となり、「自分ごとで仕事を捉えにくくなります」。指示された内容に納得感がなければ、「不満が募っていくことになります」。結果としてエンゲージメントは低下しやすくなります。

* 裁量提供の判断軸: 裁量は、チームや個人の状況に応じて調整が必要です。

* チーム: 「エラスティックリーダーシップ」に基づき、サバイバルモードでは指揮統制型、学習モードではコーチング型、自己組織化モードではファシリテーター型へとリーダーシップスタイルを切り替えます。

* 個人: 「状況対応型リーダーシップ(SL理論)」に基づき、メンバーの意欲・自信と能力のバランスに応じて、指揮統制型、コーチング型、サポート型、委譲型へとリーダーシップスタイルを切り替えます。

* 必要なこと:

* 力量に応じた裁量の提供: 従業員の能力やマインドを見極め、抱えきれない失敗や業務遅延につながらない範囲で最大限の裁量を与えます。

* 自律して仕事を進めるための前提整備: 部門・チームの方針、個別業務の「Why」、業務のゴールなどを明確に示し、従業員が意思決定を行う際の指針を提供します。

7. 経営理念・事業共感 (Empathy with Management Philosophy and Business)

従業員が所属会社の経営理念や事業に共感し、「世の中に価値を生む重要な仕事を担っている」と感じられる状態です。

* 重要性: 従業員が自身の仕事に意義を見出すことで、エンゲージメントが高まります。「三人のレンガ職人」の例が示すように、自身の仕事が大きな価値に貢献していると捉えることが重要です。

* 共感不足の場合の影響: 「今所属している会社で働いている意義が薄くなります。」結果としてエンゲージメントが低下しやすくなります。

* 必要なこと:

* 方針の明確化と継続的な伝達: 会社や事業の方針を明確にし、一度だけでなく繰り返し伝え続けます。

* 方針に沿った組織運営: 方針が形骸化しないよう、方針通りに組織を運営します。

* 方針変更時の丁寧な周知: 方針に変更が必要な場合は、従業員が理解・納得できるよう明確に伝え、必要に応じてマネージャーが現場目線で咀嚼して伝えます。

* 貢献と価値の接続: 従業員の業務が会社や事業のどのような価値につながっているのか(プロセスのつながり、成果のつながり)を具体的に伝えます。

* 採用時の共感形成: 採用時に会社や事業の方針を伝え、一定の共感を持つ人材を採用します。

8. 上司 (Supervisor)

上司は、従業員が組織内でコミットして働けるかどうかに最も重要な影響を与える人物です。

* 重要性: 上司は、方針伝達、業務アサイン、成長支援、貢献評価など、多岐にわたる重要な役割を担います。これらの役割が適切に果たされることで、従業員のエンゲージメントは大きく左右されます。

* 支援不足の場合の影響: キャリアの停滞、成長機会の喪失、評価への不満、会社・事業への関心喪失など、様々な弊害が生じ、エンゲージメントが低下します。

* 必要なこと:

* キャリア成功への自覚と真剣な関心: 上司は従業員のキャリアの成否を握っていることを自覚し、その成功を社内で最も真剣に考える必要があります。

* 困難時の支援: 従業員が困難に直面した際に積極的に支援します。

* 成長支援: 成長機会の提供、ティーチング、コーチング、他の社員との交流機会の提供など、多角的な支援を行います。

* 心身の健康への配慮: 定期的な1on1などを通じて、業務負荷や対人関係によるストレスなど、心身の健康状態に常に気を配ります。

* 意欲を促す支援: キャリア志向や価値観を踏まえ、ポジティブフィードバック、貢献・成長の可視化、適切なアサインを通じて従業員の意欲を維持・向上させます。

* 評価の認識合わせ: 日々の1on1などを通じて、従業員との評価に対する認識のズレをなくし、不満の発生を防ぎます。

* 上司自身の余力確保: 従業員への十分なケアを行うため、上司自身が個別の業務で手一杯にならないよう時間的な余力を確保します。

* 役割の分散: 「マネージャーにスーパーマンを求めすぎ問題」を避けるため、上司の役割をチーム全体で分担し、個々の従業員が多様な側面から支援を受けられるようにします。

9. 同僚 (Colleagues)

ともに働きたいと思える同僚の存在は、従業員エンゲージメントにおいて重要です。

* 重要性: 困ったときに助け合える、互いに刺激を与え合える、信頼して背中を任せられる、喜んで助けたいと思える同僚がいる状態はエンゲージメントを高めます。特にフラットな組織やセルフマネジメントを重視する組織では、同僚の重要度が相対的に増します。

* 関係性・刺激不足の場合の影響: 攻撃的な同僚、主張の押し付け、無関心、手抜きなどの環境では、不満や失望からエンゲージメントが低下します。また、助け合いや成長機会の損失、コミュニケーション不足による業務の遅延や抜け漏れにつながります。

* 必要なこと:

* 助け合いの文化の醸成: まずは自身が助ける行動を始め、周囲を巻き込みながら助け合いの文化を根付かせます。

* 強みの分散: 採用や育成を通じて、チームメンバーが異なる強みを持つようにし、互いに学び合える機会を増やします。

* 感謝と承認、頼ることの促進: 助けてもらった際には感謝を伝え、困った際には頼ることで、チーム内の信頼関係と「必要とされている」実感を得やすくします。

* コミュニケーション機会の用意: 定例ミーティング、ペアワーク、社内勉強会、チーム合宿など、業務上の生産性だけでなく、同僚間の親交を深めるためのコミュニケーション機会を設けます。

* 関係性を損ねないために:

* 暗黙の期待を持たない: 言葉にしない期待は失望を生みやすいので、期待することは明確に伝えます。

* 価値観の押し付けをしない: 人の価値観は多様であることを認識し、自分の考えが唯一の正解であると他者に押し付けず、相互に尊重します。

10. 心理的安全性 (Psychological Safety)

対人関係においてリスクを取る際に不安を感じないで済むような場の状態です。具体的には、不安や恐れを感じず、気兼ねなく質問をしたり、アイデアを伝えたり、ミスを報告したり、異論を言い合えるような場を指します。

* 重要性: 心理的安全性が高い職場では、「多様な意見からより良いアイデアが生み出されやすい」「問題を早期に発見しやすい」「気兼ねなく質問をできる」といった利点があり、より良い成果とエンゲージメント向上につながります。

* 心理的安全性不足の場合の影響: アイデアの躊躇、問題の潜在化、質問のしにくさによる業務の遅延や抜け漏れが発生しやすくなり、エンゲージメントが低下します。

* 必要なこと:

* 「無知」だと思われる不安の解消: 知らないことは悪ではないと認識を共有し、質問を歓迎し、快く回答します。

* 「無能」だと思われる不安の解消: 成長可能であることを前提とし、できないことを責めず、ミスを正直に共有したことに感謝し、人ではなく事象にフォーカスして改善を促します。

* 「ネガティブ」だと思われる不安の解消: 問題指摘や異論を歓迎し、率先して異論を述べたり、異論を述べた人に感謝する文化を醸成します。攻撃的な振る舞いは好ましくないことを伝えます。

* チームメンバーのコーチャビリティの向上: フィードバックを受け入れる能力を高めるため、刺激の少ないフィードバックを繰り返し、信頼関係を構築し、フィードバックが成果につながる成功体験を増やします。

このブリーフィングドキュメントは、従業員エンゲージメントを高めるために組織が取り組むべき多角的な要素をまとめたものです。それぞれの要素は独立していますが、相互に関連し合い、包括的なアプローチが従業員体験の向上と事業成果の最大化につながります。

なぜか成長実感の内容だけ除外されました。

動画概要

せっかくなので一括アップロードした情報を元に動画概要を生成してみました。

概要動画

エンゲージメントについて質問してみる

入力

心理的安全性の重要性について教えてください

出力

心理的安全性は、従業員エンゲージメントを支える重要な要素の一つです。

### 心理的安全性とは

**心理的安全性**とは、「**対人関係においてリスクを取る際に不安を感じないで済むような場の状態のこと**」です。より具体的には、不安や恐れを感じずに、気兼ねなく質問したり、アイデアを伝えたり、ミスを報告したり、異論を言い合えるような場の状態を指します。

### 心理的安全性の重要性(エンゲージメントへの影響)

心理的安全性の高い職場では、従業員のエンゲージメントが高まりやすくなります。これは、次のような利点があるためです:

* **多様な意見から、より良いアイデアが生み出されやすい**。

* **問題を早期に発見しやすい**。

* **気兼ねなく質問をできる**。

より良い成果に向けたアイデアが生まれ、問題が解決され、業務上の確認や質問が自由にできる環境は、従業員のエンゲージメント向上に寄与します。

### 心理的安全性が不足しているとどうなるか

心理的安全性が不足していると、様々な弊害が発生し、結果としてエンゲージメントが低下しやすくなります。具体的には以下のような影響が予想されます:

* アイデアを口にするのを躊躇し、限定された少人数からのアイデアしか出てこなくなる。

* 問題を口にするのを躊躇し、問題が潜在化する。

* 気兼ねなく質問ができず、業務の進行が遅れたり、抜け漏れが発生しやすくなる。

このような環境では、従業員の不満が募り、エンゲージメントが低下してしまうと考えられます。

入力

心理的安全性を高めるために必要な取り組みを教えてください。

出力

心理的安全性を高めるためには、以下の取り組みが必要です。

### 心理的安全な場を作るために必要なこと

心理的な安全性が高い職場を作るためには、従業員が不安や恐れを感じずに、気兼ねなく行動できる環境を醸成することが重要です。

1. **無知だと思われる不安をなくす**

* 知らないことは悪いことではないという認識を共有し、気兼ねなく質問できる場を作ります。

* 分からないことを質問できる人を承認し、たとえ同じ質問が繰り返されても快く返答するようにしましょう。

2. **無能だと思われる不安をなくす**

* 人は成長可能であり、現時点でできないことがあっても、それを理由に責めてはいけません。

* 挑戦にはミスがつきものであり、ミスは発生する前提で人に責任を求めないようにします。

* 未熟な人を蔑んだり、攻撃したりせず、助けを求めやすい環境を整えましょう。

* ミスを正直に共有してくれたことには感謝し、ミスを扱う際は人ではなく事象に焦点を当てるようにします。

3. **ネガティブだと思われる不安をなくす**

* 問題点の指摘や異論を伝えることが、批判的・ネガティブな人だと思われる不安を取り除きます。

* 同調圧力が強い状況では率直な異論が言えないため、気兼ねなく異論を出し合える場を作りましょう。

* 自ら率先して異論を伝え、他の人が異論を述べてくれたら感謝し、異論を攻撃する人には好ましくない振る舞いであることを伝えるといった積み重ねが必要です。

4. **チームメンバーのコーチャビリティを伸ばす**

* コーチャビリティとは、フィードバックを受け入れる能力のことです。心理的安全性は個人の主観にも関わるため、異論を言われた際に攻撃されたと感じる人がいると、その人にとって心理的安全性のある場ではなくなってしまいます。

* 「必要な異論は伝え合う必要がある」「異論を伝えることは攻撃ではない」という認識を育む必要があります。

* コーチャビリティを伸ばす方法としては、以下の点が挙げられます:

* 刺激の少ないフィードバックを繰り返すことで、少しずつ慣れる。

* 信頼関係を高め、「この人が言うのなら受け入れられる」という前提を築く。

* フィードバックがきっかけで個人や事業の成果につながるという成功体験を増やす。